日本人現代美術家

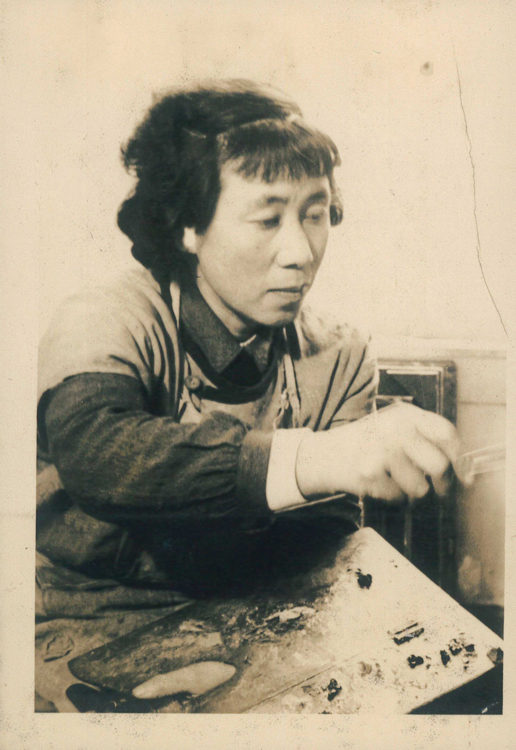

大阪外国語大学でスペイン語を学んだ後、1972年スペインに渡り、1973から1978年までセビリア美術大学美術学部で初めて美術を学ぶ。1979年からスイス、チューリヒに移住して画家として活動を開始し、1983年にニュルンベルク市からの賞を得てニュルンベルク(ドイツ)に滞在制作。1985年からケルン(ドイツ)に拠点を移す。また1991年から2015年までベルリン芸術大学の教授を務め、ケルンとベルリンの2都市を拠点とする。2014年から現在まで日本の女子美術大学の客員教授も務めている。2020年には日本の芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。

渡欧してから美術を学び、美術家として活動を開始したイケムラの作品は、1980年代には当時ヨーロッパを席巻した新表現主義的な様式の大型の絵画や多くのドローイングにより評価されたが、イケムラ自身はそうした流行に飲み込まれて消費されることを避け、東洋人の女性という負のオリジナリティを意識して、1989年スイス、アルプスの山中に籠って制作、「アルプスのインディアン」シリーズに結実させた。1980年代からは作風を転換し、黄、青、黒などの単色の背景に輪郭が溶けこむような少女像の小型の絵画シリーズや、身体の内部が空洞で時に顔もない塑像(テラコッタ)を制作し、絵画と塑像を組み合わせたインスタレーションを展開した。イケムラの少女像は異邦人であり、女性である彼女自身の曖昧さや不安定さを仮託する存在でもあるが、けっしてはかなく弱い存在ではなく、時に猫を抱えて立ち、地に伏せ、また宙から舞い降りるなど、霊的で自由な存在でもあり、空洞の身体を見せて横たわる塑像の開いた穴も、空虚ではなく自由で流動的な精神を感じさせる。

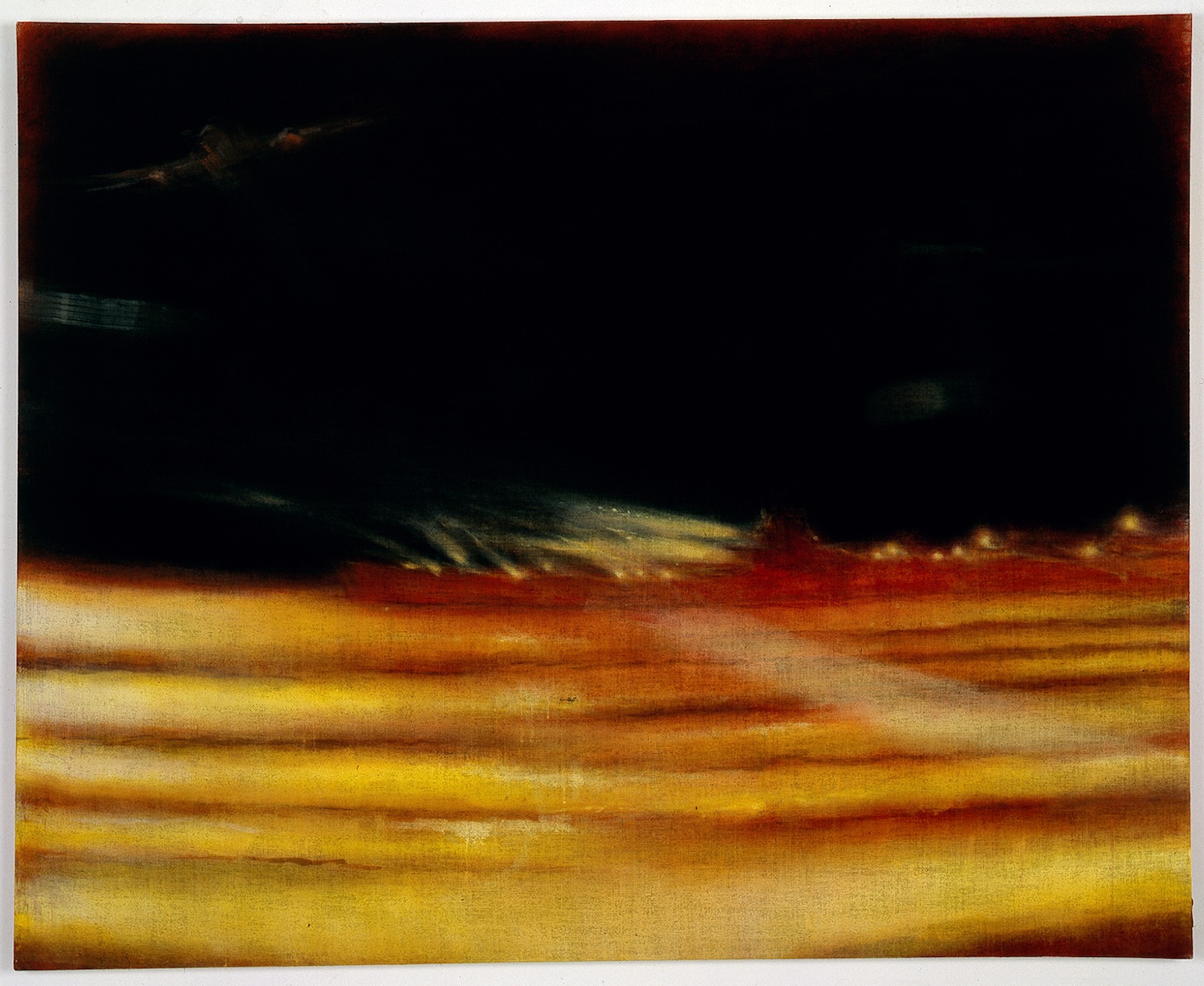

イケムラはその後、少女のいない「地平線」を描き(《オーシャンⅡ》2000/2001年)、またそこに多数の少女を霊のように顕現させる(《オーシャンⅢ》2000/2001年)。そして水平線は海戦の舞台ともなって(《パシフィック・レッド》2006年)、戦争の止まない世界への警告を静かに訴える。近年は、自然と人間が文字通り融け合い、一体化している壮大な表現を、絵画(《母の情景》2011/2015年)や塑像(《フジフェイス》2013年)で表現し、それはさらに時空を超えたスケールの、山水画から発想を得た風景画のシリーズに至っている(《ツァラトゥストラ》2014年~《うねりの春》2018年)。

立体作品では、東日本大震災に衝撃を受けたイケムラが新たに創造した祈りの像でもある《うさぎ観音》(2012/2014年)が陶で制作され、のちにブロンズでも鋳造された。さらに世界を襲ったCOVID-19のパンデミック下でも、イケムラは自宅アトリエで制作できるガラスという新たな素材による表現に挑んでいる。その他、写真、詩やエッセイの執筆と出版など、イケムラレイコの表現は多岐にわたり、しかも相互に密接に関連して、彼女の深い省察と世界批評を示している。

「19世紀~21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024