日本人美術家

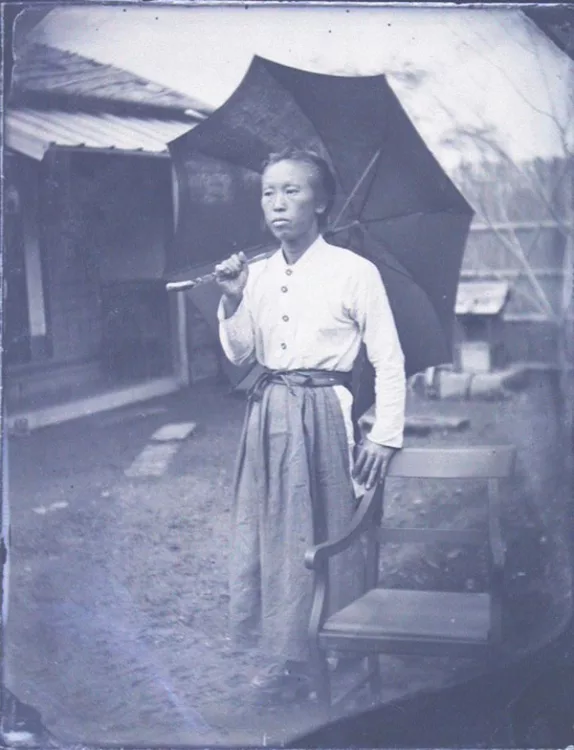

長谷川春子は、1930年代から40年代にかけて満州、モンゴル、華南、仏領インドシナなどの戦地を訪れ、洒脱な文章と絵画で日本軍の「戦績」を伝える一方、日本の女性芸術家を結ぶネットワークで活躍した女性画家である。戦前には6冊の単行本を出版し、絵画だけでなく多くの著作も残したが、戦後社会では急速に忘れ去られていった。

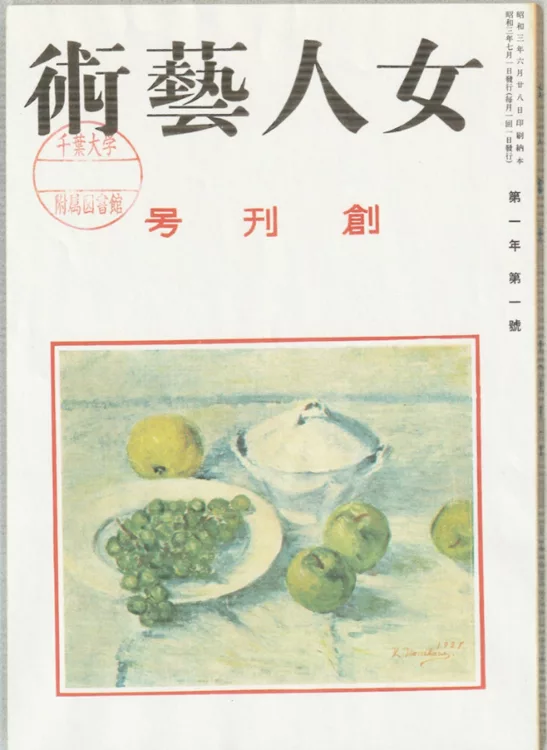

長谷川は1895年、弁護士の父のもと7人きょうだいの末っ子として東京に生まれた。雙葉高等女学校を卒業後、日本画を鏑木清方(1878–1972年)に、油彩画を梅原龍三郎(1888–1986年)に師事し、画業を極める。姉の長谷川時雨が創刊した雑誌『女人芸術』(1928–1932年)に執筆や挿絵を手がけ、1929年に渡仏してフランスで個展を開催。帰国後、シベリア鉄道で大陸を横断し、建国されたばかりの満州国を見て強い印象を受けた。翌1932年、長谷川は日本軍の協力を得て、大連、新京(長春)、奉天(瀋陽)、ハルビン、内モンゴルなどを訪れ、日本政府の支配下に変わりつつあった中国東北部の緊迫した情勢を写真と文章に収めた。

帰国後、長谷川は国画会に入会して個展を開くなど、精力的に画業に取り組んだ。1920年代から30年代にかけて、日本では美術の大衆化が本格化した。長谷川をはじめとする女性画家たちは、七彩会などのグループを結成し、不平等で男性優位だった美術教育制度や作品発表の場において支え合った。

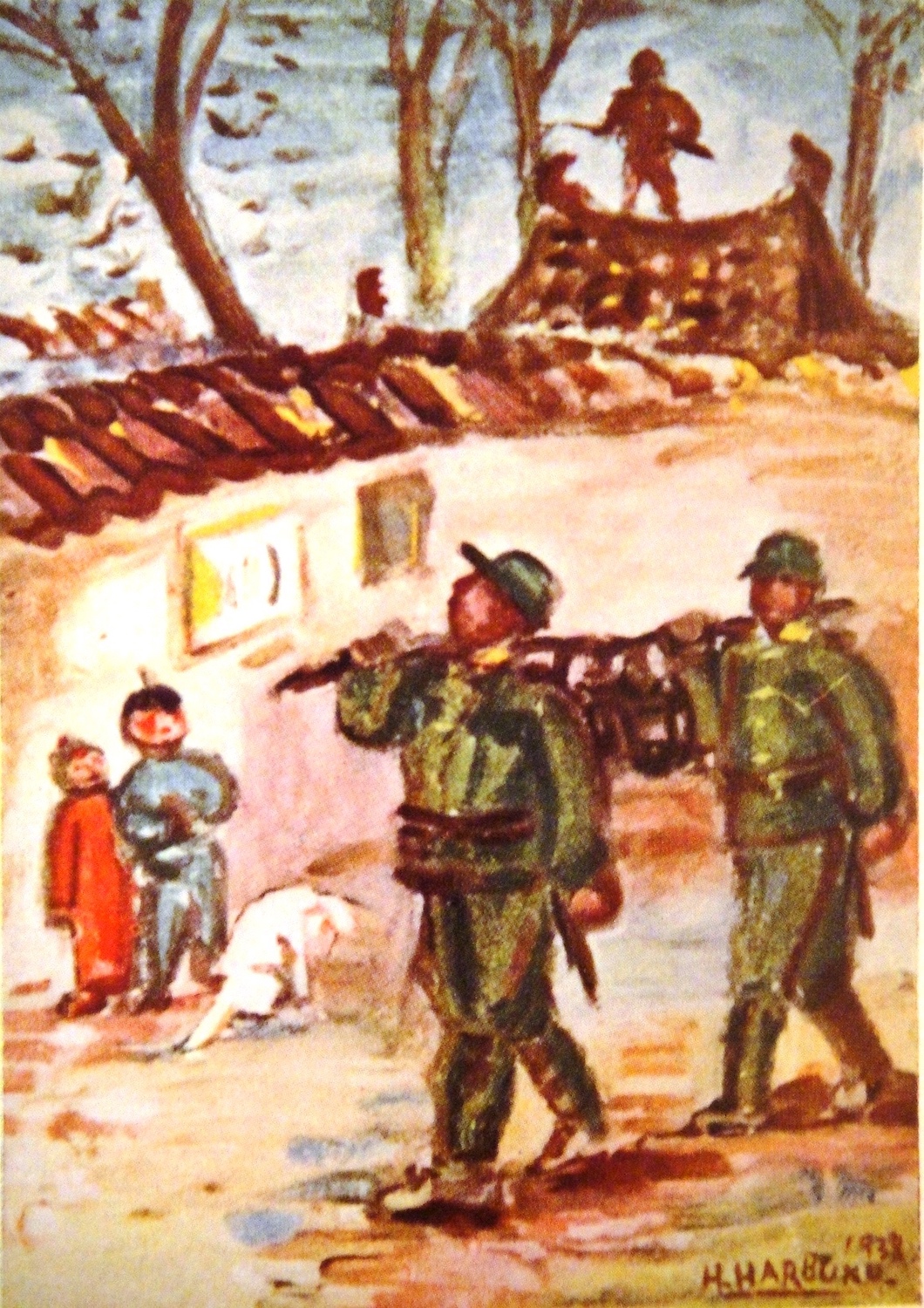

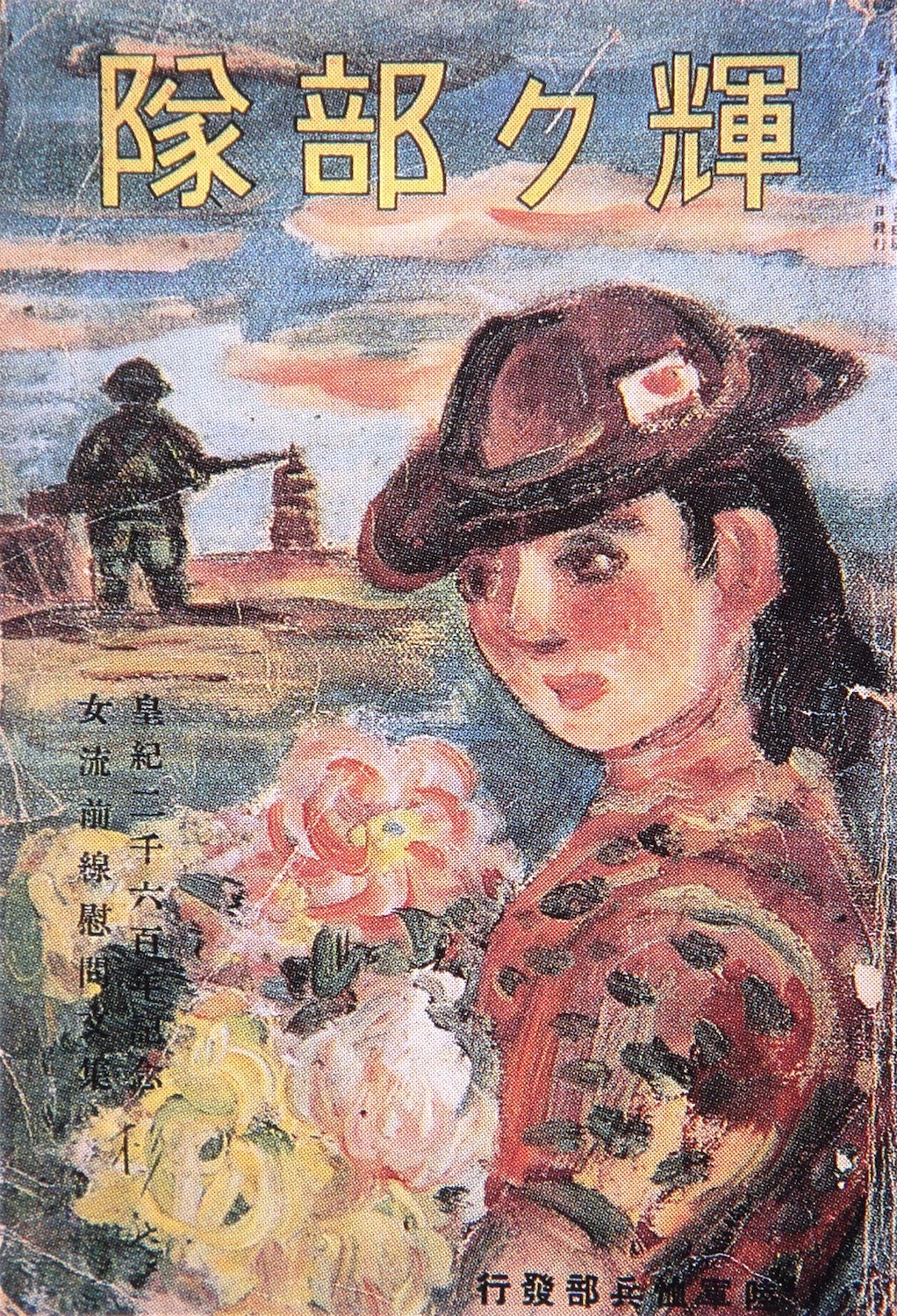

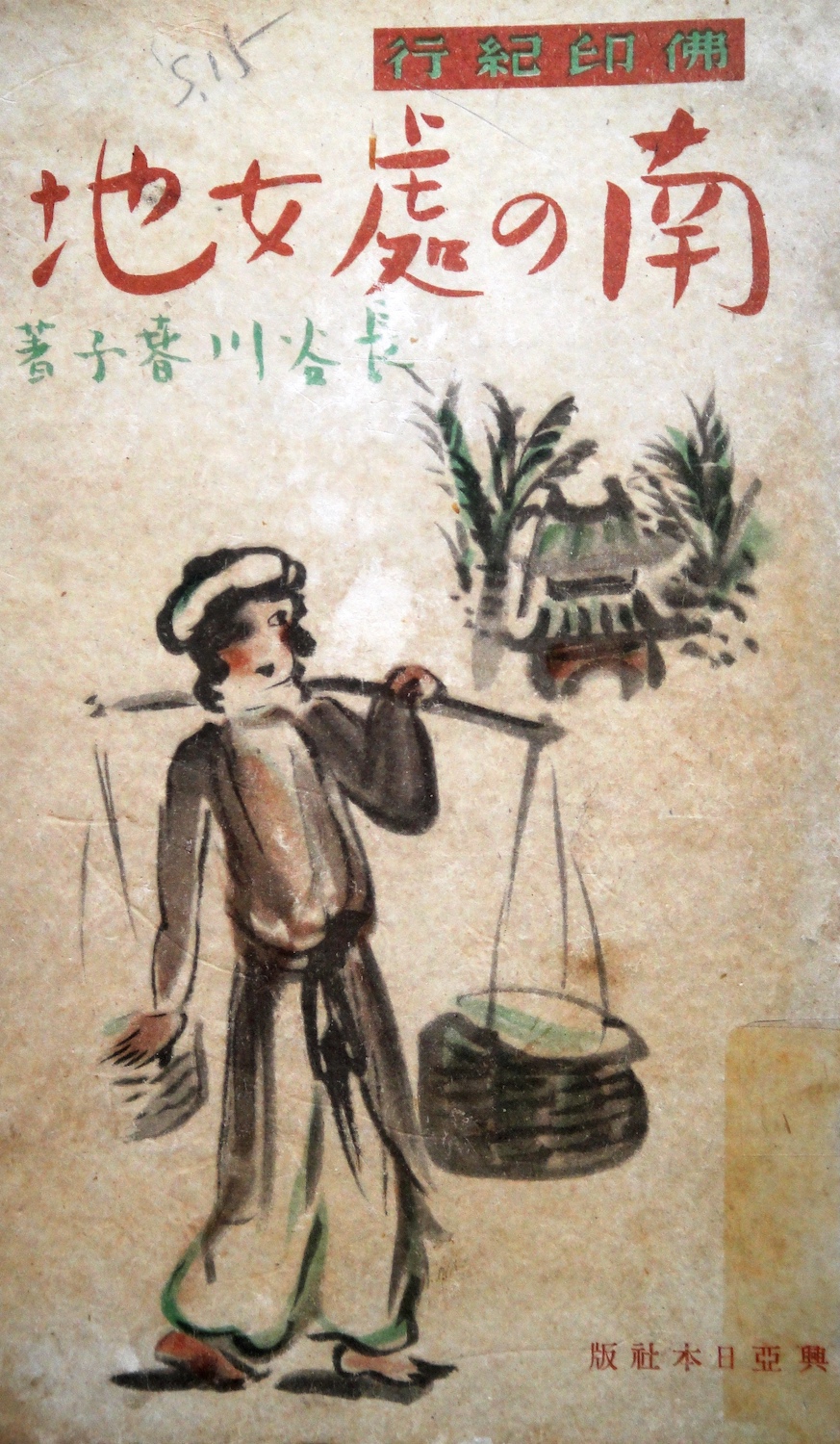

日中戦争が始まると、長谷川は新聞や雑誌の特派員として、ピストルを肩から下げたズボン姿で中国北部やモンゴルに赴いた。この時の従軍記録は『北支蒙疆戦線』(1939年)にまとめられている。1938年、大日本陸軍画家協会が結成されると、女性で唯一、発起人に名を連ね、その第1回展に《Dawn on the Battlefield》(1938年)などの戦争画を出品した。その直後の1939年、陸軍省によって中国南部、海南島、フランス領インドシナに派遣された(『南の処女地』1940年)。これらの経験は、一連の雑誌記事や「聖戦美術展」「陸軍美術展」などの展覧会で発表された。

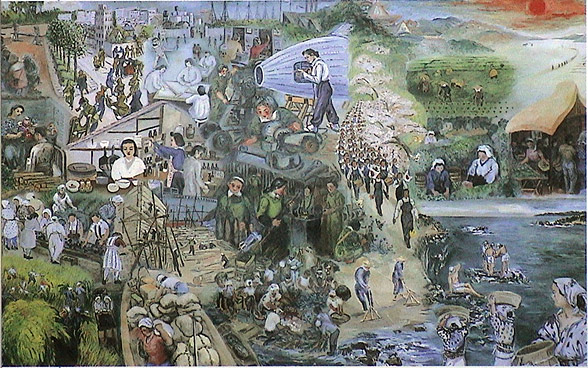

1943年、太平洋戦争のさなか、長谷川は自ら会長となり、約50人の女流画家で結成された女流美術家奉公隊委員長として女性たちの銃後の守りを奨励した。女流画家隊は陸軍省の依頼を受け、戦地にいる男性たちのために国内で銃後の労働に勤しむ女性たちをテーマにした大作《大東亜戦皇国婦女皆働之図》(1943年)を制作した。

戦後、女流画家たちは新たなグループを結成して活動したが、長谷川は参加しなかった。新聞小説やコラムの挿絵を中心に活躍し、晩年はライフワークの《源氏物語絵巻 五十四帖》(1957–1965年)に没頭した。

TEAM: TEACHING, E-LEARNING, AGENCY, MENTORING

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024

Tous droits réservés dans tous pays/All rights reserved for all countries.