Georgina Beier

Greven, Katharina, Naumann, Lena et Onwuegbucha, Iheanyi « Women in Mbari: (Re)Discovering Three Artistic Practices », dans Ezeluomba, Ndubuisi et Grant, Kimberli (dir.), Black Orpheus: Jacob Lawrence and the Mbari Club, New Haven, Yale University Press, 2022, p. 83-95

→Tröger, Adele, « A Short Biography of Georgina Beier », dans Beier, Georgina (dir.), Georgina Beier, Nuremberg, Verlag für moderne Kunst, 2001, p. 9-58

→Beier, Georgina, Modern Images from Niugini (numéro spécial de la revue Kovave), Milton, Jacaranda Press, 1974, p. 1-60

The Short Century: Independence and Liberation Movements in Africa, 1945–1994, commissariée par Okwui Enwezor, Museum Villa Stuck, Munich (Allemagne), février-mai 2001 ; Haus der Kulturen der Welt, Berlin (Allemagne), juin-septembre 2001 ; Museum of Contemporary Art, Chicago (États-Unis), octobre 2001 – janvier 2002) ; MoMA PS1 Contemporary Art Center, New York (États-Unis), février-mai 2002

→Exposition individuelle, Bilder aus Sydney und Bayreuth [Images de Sydney et de Bayreuth], commissariée par Ulli Beier, Iwalewahaus, Bayreuth (Allemagne), juillet-septembre 1989

→Exposition individuelle, Mbari Gallery, Osogbo, Ibadan (Nigeria), 1963

Artiste multidisciplinaire d’origine britannique.

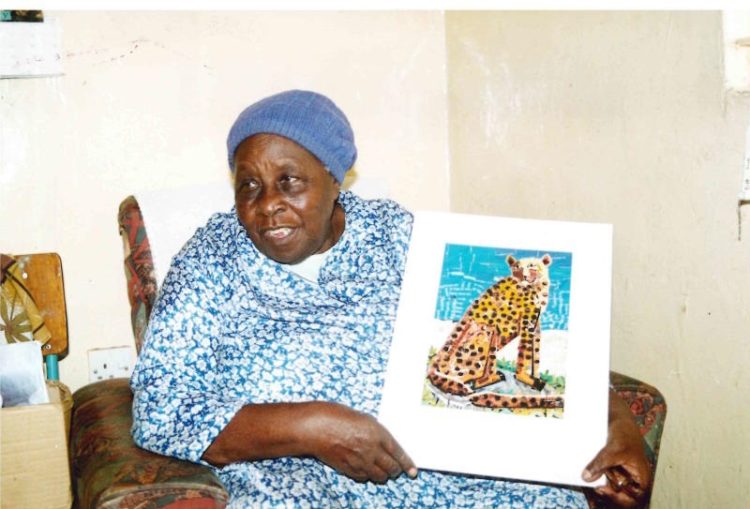

Georgina Beier est une peintre, artiste graphique, sculptrice, muraliste et mosaïste – mais avant tout, une tisseuse de liens investie dans une démarche communautaire, dont la pratique a brouillé les frontières entre l’auctorialité individuelle et la création collective. Par le biais de collaborations, d’expérimentations matérielles et d’échanges interculturels, elle a remis en question le mythe du génie artistique solitaire. Née à Sutton, dans la banlieue de Londres, elle quitte le foyer familial très jeune et suit brièvement les cours de la Kingston Art School entre 1954 et 1955. Des difficultés financières la contraignent cependant à interrompre ses études, marquant ainsi le début d’une vie d’engagement contre les cadres institutionnels et en faveur de formes d’apprentissage collaboratives et intuitives.

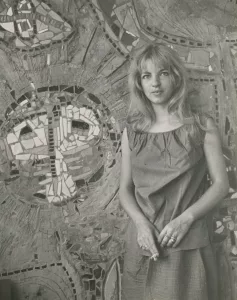

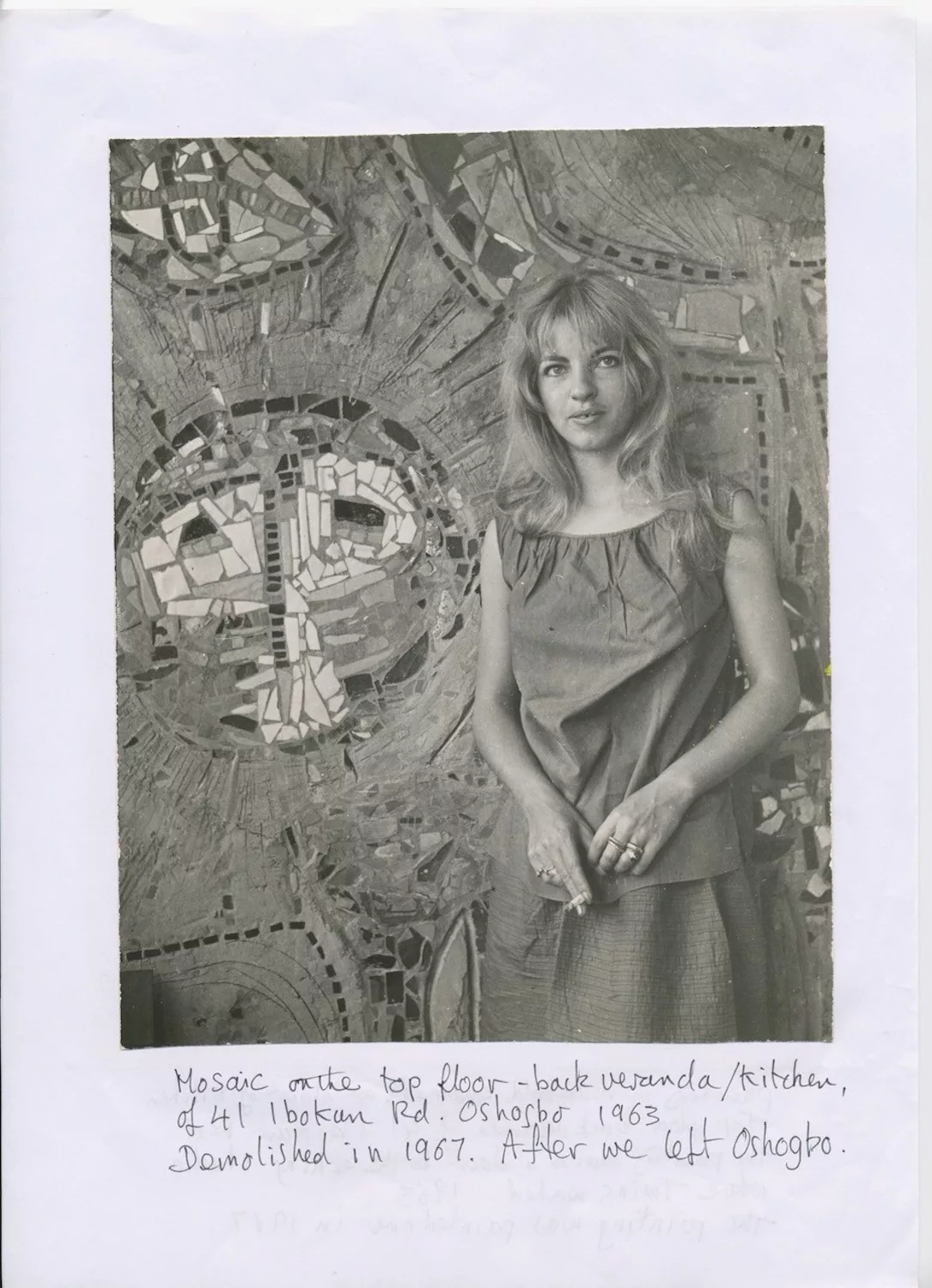

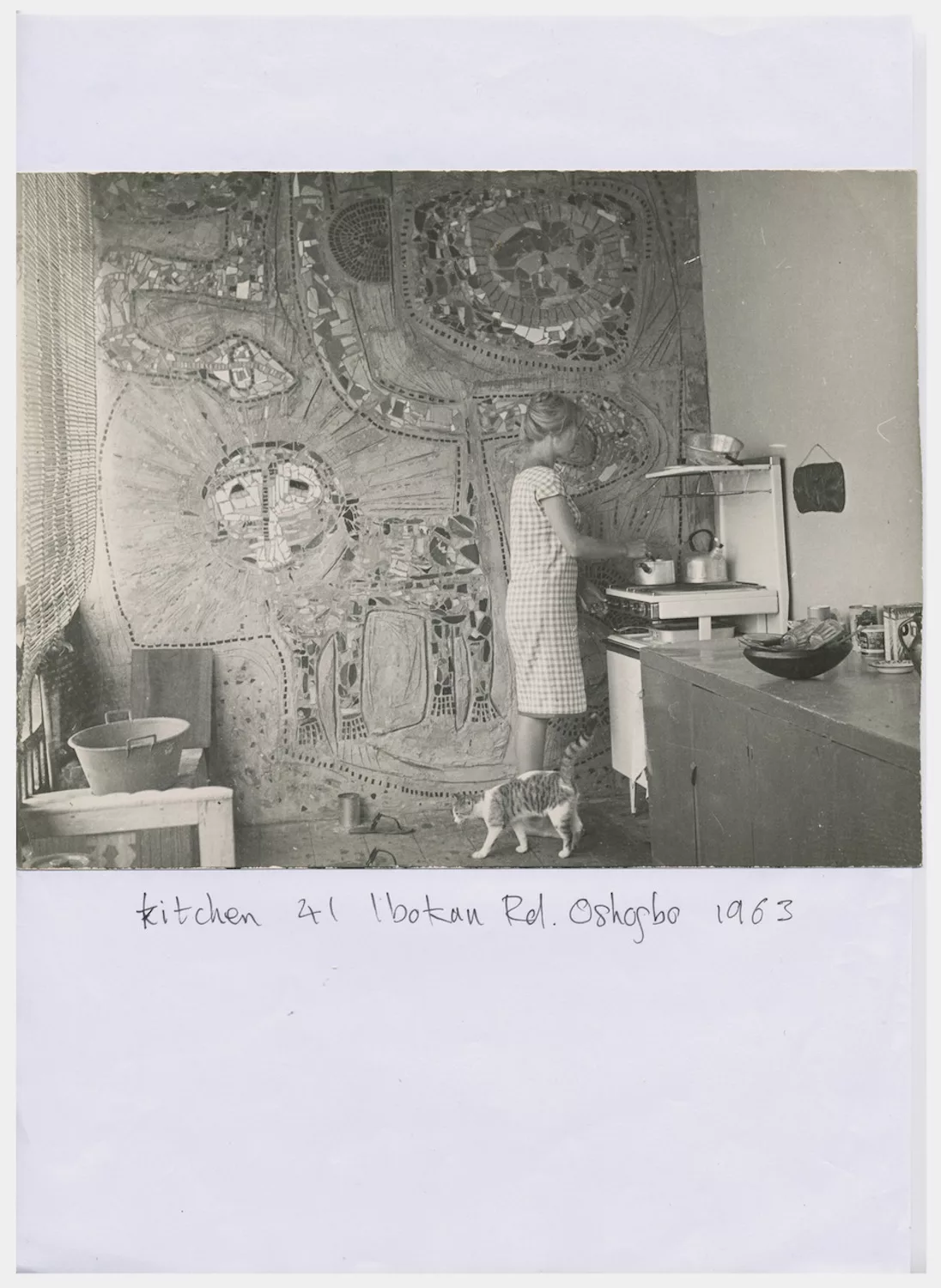

À seulement 19 ans, G. Beier fonde Mural Contractors Ltd., conjuguant production artistique et initiative entrepreneuriale – un fil conducteur qui traversera l’ensemble de son œuvre. En 1959, elle s’installe à Zaria, au Nigeria, avec son premier mari, Malcolm Betts, et commence à collaborer avec la Zaria Art Society et ses artistes, tels que Uche Okeke (1933–2016) et Bruce Onobrakpeya (né en 1932). Avant de déménager à Oshogbo en 1963, elle détruit l’intégralité de ses travaux antérieurs dans un geste d’« oubli actif » – une décision radicale destinée à faire place à un nouveau langage visuel et à de nouvelles relations.

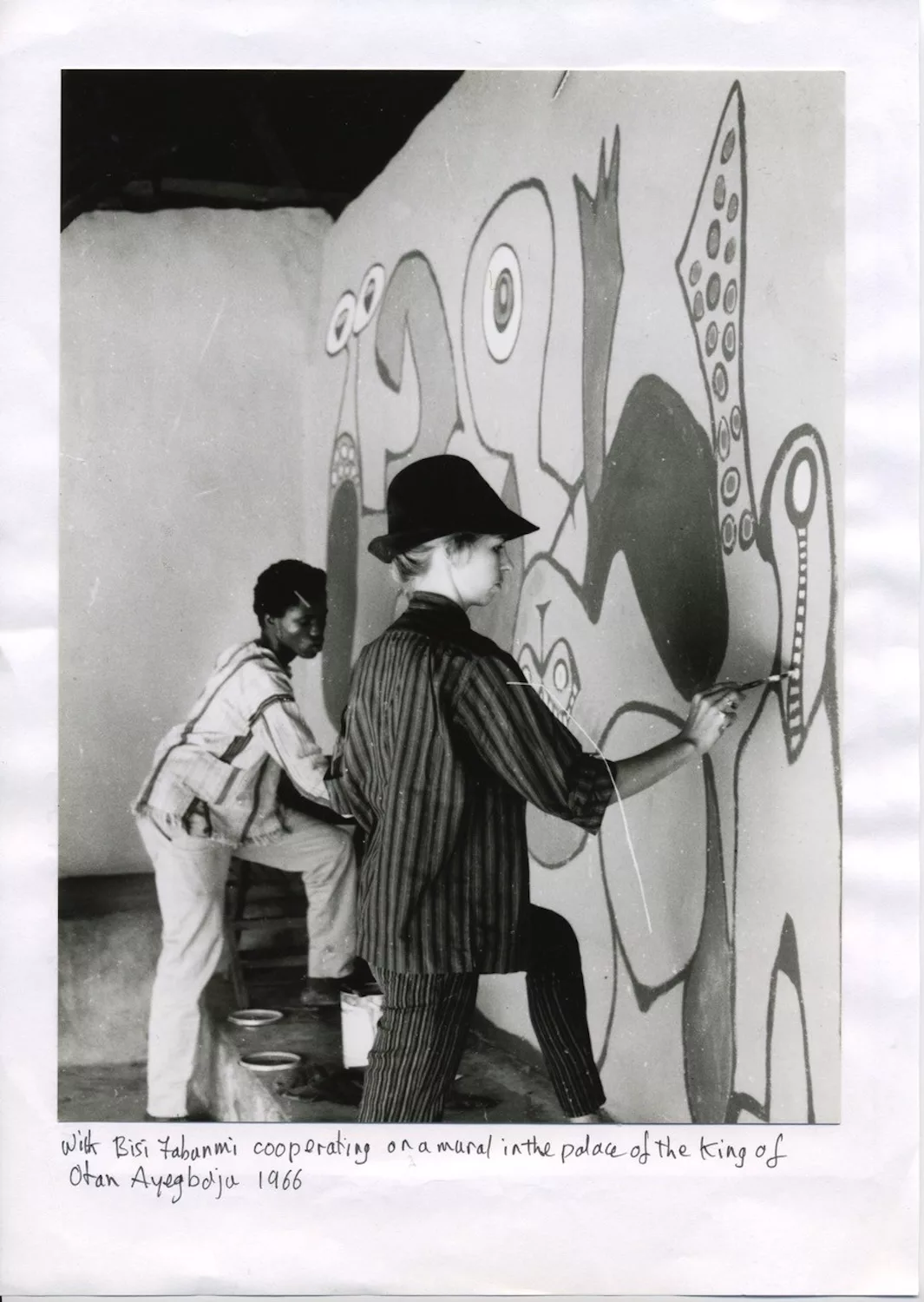

À Oshogbo, sa pratique prend un tournant. Après avoir épousé en 1964 le linguiste allemand Ulli Beier (1922–2011) – auparavant marié à l’artiste Susanne Wenger (1915–2009), elle aussi active au Nigeria –, G. Beier reprend la gestion des ateliers du Mbari Mbayo Club, où elle défend une approche fondée sur l’accessibilité, la spontanéité et l’expérimentation. Elle collabore étroitement entre autres avec les artistes Rufus Ogundele (1946–1996) et Jacob Afolabi (1940–2015), dans des relations marquées par une profonde influence réciproque. Sa pratique déborde largement le cadre de la peinture : elle réalise des fresques murales à Oshogbo et à Benin City, conçoit des décors de théâtre, des couvertures de livres et des illustrations – pour notamment Leon Damas: African Songs of Love, War, Grief, and Abuse (1961) – et façonne l’identité visuelle de Black Orpheus. A Journal for African Literature. Sa collaboration avec la troupe yoruba Alarinjo, à Erin Osun, renforce son engagement envers la performance et le rituel. D’abord portés dans des contextes villageois, les costumes igunnuko qu’elle conçoit sont présentés à l’Opéra de Bayreuth en 1992, illustrant sa capacité à circuler librement entre les sphères vernaculaires et institutionnelles.

En 1967, tout en conservant des liens étroits avec le Nigeria, G. Beier et sa famille s’installent à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où elle approfondit son approche communautaire. Elle tisse des liens avec ses pairs dont Akis (1939–1984) et Mathias Kauage (1944–2003), apprend le Tok Pisin (un créole dérivé de l’anglais) et fonde en 1971 Hara Hara Prints – un atelier de textile visant à autonomiser des femmes en leur offrant opportunités créatives et économiques. À la même époque, elle commence à expérimenter le fer et réalise ses premières sculptures métalliques en 1970. Entre 1971 et 1974, elle cofonde le musée Ita Yemoo à Ile-Ife, au Nigeria, et achève en 1974 sa plus grande sculpture, installée à l’université d’Ile-Ife. De retour à Port Moresby entre 1974 et 1978, elle dirige la galerie Gambamuno et produit des œuvres en batik et en fer, dont une fresque murale pour l’Institut des études papoues (Institute of PNG Studies).

En 1981, Georgina Beier cofonde Iwalewahaus à Bayreuth, en Allemagne, avec son mari. Elle y organise des expositions et la création de fresques murales, tout en peignant la nuit et en élevant leurs deux enfants. En 1984, elle emménage à Sydney – où elle s’installe de manière permanente en 1997 – et transforme sa maison en un véritable lieu de création. En Australie, elle réalise commandes de sculptures métalliques. Ses œuvres tardives, caractérisées par des lignes minimalistes sur des fonds clairs, reflètent la part décroissante de la collaboration au sein de son travail.

Au tournant du XXIe siècle, G. Beier est mise à l’honneur dans plusieurs expositions organisées par de grandes institutions occidentales. Parmi elles : A Concrete Vision: Oshogbo Art in the 1960s (2000), présentée au National Museum of African Art de la Smithsonian Institution à Washington, D.C., ainsi que The Short Century: Independence and Liberation Movements in Africa, 1945–1994 (2001–2002). Cette exposition itinérante commissariée par Okwui Enwezor (1963–2019), qui fait date, a souligné son rôle dans le développement de pratiques expérimentales et son soutien actif à d’autres artistes. Elle figure également dans Century City: Art and Culture in the Modern Metropolis (2001), organisée à la Tate Modern à Londres, dont la section « Lagos (1955–1970) » a également été co-commissariée par O. Enwezor. Dans les années 2010, son travail est présenté aux côtés de celui de Colette Omogbai (née en 1942) dans l’exposition Into the Night: Cabarets and Clubs in Modern Art (2019–2020), au Barbican Centre de Londres et au Belvédère inférieur de Vienne. G. Beier meurt à Sydney en 2021, à l’âge de 82 ans.

Une notice réalisée dans le cadre du projet Tracer une décennie : artistes femmes des années 1960 en Afrique, en collaboration avec la Njabala Foundation

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025