Julie Hagen-Schwarz

Conrad, Christin (dir.), « Die Malerin Julie Hagen », Kunststuaium Und Weltgeschehen, Cologne, Böhlau Verlag, 2020

→Conrad, Christin, Trepesch Christof, “Mut, Liebe Julie!” Moritz Rugendas Und Die Malerin Julie Hagen Schwarz, Augsburg, Wissner-Verlag, 2016

→Vanaga, Baiba, « Women Artists and their Work as a Subject of Exhibition Reviews in Latvia: The 1840s-1915 », Kunstiteaduslikke Uurimusi, n° 27, 2018, p. 76-106

Estonia’s First Female Artist: Julie Hagen-Schwarz, Tartu Kunstimuuseum, Tartu, 10 novembre 2017 – 4 mars 2018

→Exposition de Julie Hagen-Schwarz et Johann Moritz Rugendas, Manoir de Raadi, Dorpat (Tartu), novembre 1850 – janvier 1851

→Julie Hagen-Schwarz, Münchener Kunstverein, Munich, octobre 1849 – mai 1850

Portraitiste germano-balte.

En 1851, Julie Wilhelmine Hagen-Schwarz écrit dans une audacieuse lettre à ses parents : « Je dois, je veux, je vais[…] accomplir de plus grandes choses que celles habituellement réservées à mon sexe. » Grâce à sa détermination, elle réalise cette aspiration et devient l’une des peintres les plus respectées de son temps. Avec plus de cinq cents commandes d’œuvres, elle est couronnée comme l’artiste femme la plus connue d’Estonie. J. Hagen-Schwarz est née à Dorpat (actuelle Tartu), de l’union du peintre August Matthias Hagen (1794-1878) et de Johanna Hagen, née von Paumgarten. En tant qu’aînée d’une fratrie de neuf enfants, elle n’aurait jamais dû devenir peintre professionnelle. Les normes sociales la destinaient à assister sa mère au foyer ; après son mariage avec l’astronome Ludwig Schwarz, en 1855, il aurait été attendu qu’elle abandonne sa carrière pour se consacrer aux rôles d’épouse et de mère. Analysé dans ce contexte, son succès professionnel apparaît comme remarquable et témoigne de son talent comme de sa ténacité.

Ses débuts sont stimulés par son père, l’artiste A. Hagen, qui lui donne des leçons privées. En 1845, il l’aide pour sa première exposition à la Maison des Têtes noires de Riga, un lieu jusqu’alors réservé aux artistes masculins. Là, J. Hagen-Schwarz présente cinq natures mortes florales qui sont acclamées. Par la suite, toujours en 1845, le père obtient pour sa fille la bourse artistique Villebois, à Riga – une récompense normalement réservée aux hommes. Cela permet à J. Hagen-Schwarz de poursuivre son apprentissage à l’étranger, d’abord à Dresde, puis à Munich. À Dresde, elle étudie auprès de Christian Friedrich Gonne (1813-1906) et travaille comme copiste à la Gemäldegalerie Alte Meister, une pratique courante pour les artistes femmes.

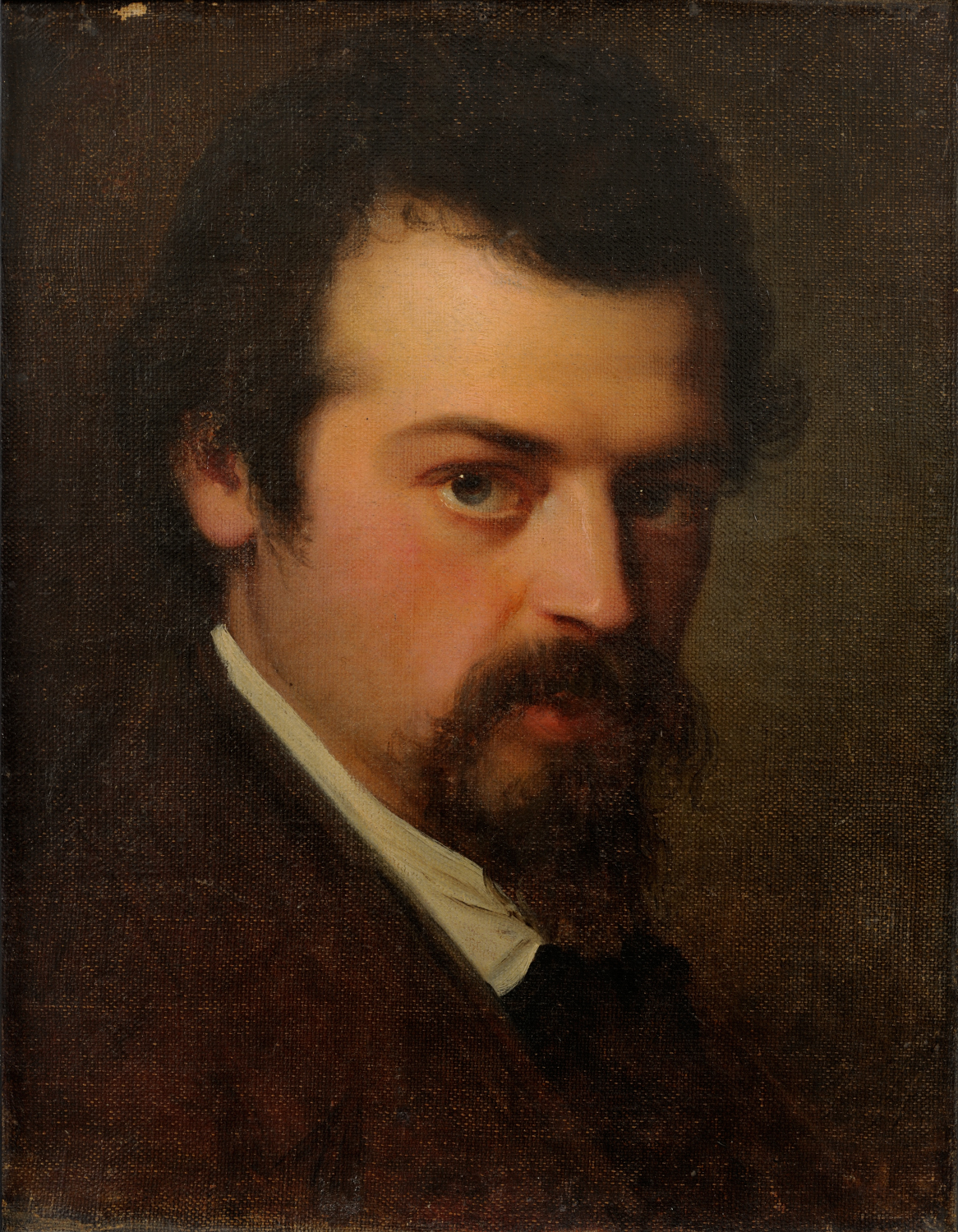

À son arrivée à Munich en 1847, J. Hagen-Schwarz dépasse le domaine des occupations féminines pour accéder à la scène artistique professionnelle. Cette même année, elle s’inscrit à l’école de portrait pour femmes de Joseph Bernhardt (1805-1885), où elle rencontre celui qui devient le mentor de toute une vie, l’artiste Johann Moritz Rugendas (1802-1858). Avec son appui, elle commence à participer à des expositions à travers l’Europe et acquiert son propre atelier. Un tableau cristallise son succès grandissant : Le Prince indien (1849), un portrait de J. M. Rugendas en habit brésilien. L’œuvre est présentée à trois expositions différentes : au Münchener Kunstverein (Association d’art de Munich) en 1849, au Kunstverein Augsburg (Association d’art d’Augsbourg) en 1850 et au manoir de Raadi, à Dorpat, en 1850-1851. Son travail fascine jusqu’aux familles royales ; ainsi, la fille du tsar Nicolas Ier, la grande-duchesse Marie Nikolaïevna de Russie, lui accorde une bourse de voyage pour poursuivre sa formation à Rome (1851-1854). Là-bas, elle étudie sous la direction d’August Riedel (1799-1883), avant de retourner à Dorpat en 1858.

Lors de ses voyages internationaux, son style pictural évolue d’une tonalité sentimentale Biedermeier vers le réalisme. Ces expériences cosmopolites lui permettent d’avoir l’un des réseaux les plus étendus pour une artiste femme à son époque, avec des relations en Allemagne, en Russie, en Italie, en France, aux États-Unis, en Estonie et en Finlande. En 1858, J. Hagen-Schwarz est nommée membre de l’Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg – elle est la première femme balte à recevoir cette distinction. Ses réalisations pionnières signifient qu’elle n’a pas seulement « accompli plus que les choses réservées à son sexe », mais qu’elle a ouvert la voie pour la génération suivante d’artistes femmes dans les pays baltes.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024