Lee Miller

Calvocoressi Richard, Lee Miller : portraits d’une vie, Paris, La Martinière, 2002

→

Haworth-Booth Mark, The art of Lee Miller, Londres, V&A publications, 2007

→Allmer Patricia, Lee Miller: photography, surrealism, and beyond, Manchester, Manchester University Press, 2016

Lee Miller… A Retrospective, Gammel Holtegaard Museum, 22 janvier – 6 mars 2005

→The Art of Lee Miller, Jeu de paume, Paris ; SF MOMA, San Francisco ; Philadelphia Museum of Art, Philadelphia ; V & A Museum, Londres, 2007 – 2009

→Lee Miller: A Woman’s War, Imperial War Museum, Londres, 15 octobre 2015 – 24 avril 2016

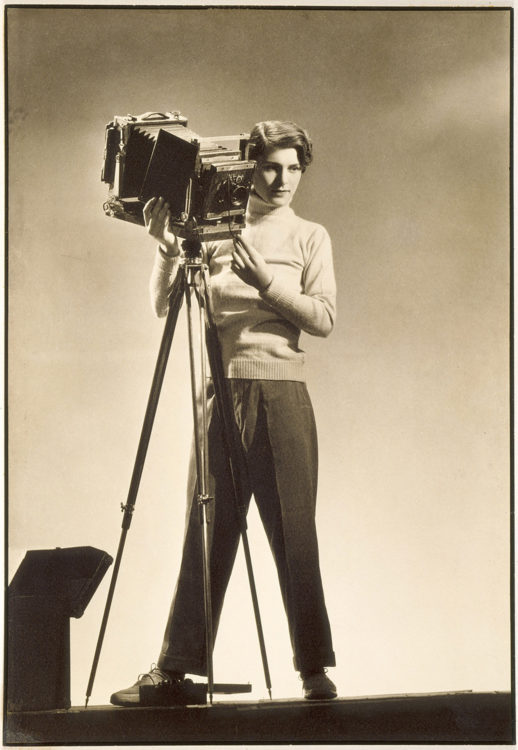

Photographe états-unienne.

Issue d’une famille aisée, Elizabeth Miller, connue sous le prénom de Lee, est initiée à la photographie par son père. Après un séjour de quelques mois à Paris en 1925, où elle complète sa formation artistique et culturelle, elle étudie la peinture et le dessin à New York, et entame une carrière de mannequin pour Vogue. De retour à Paris en 1929, elle devient l’assistante du photographe américain Man Ray. Mannequin pour ses commandes, elle pose également pour ses expériences photographiques – solarisations, « rayogrammes », décadrages et jeux de lumière. Par ailleurs, elle se forme aux techniques de prises de vue et aux manipulations lumineuses. En 1931, elle travaille en commun avec Man Ray sur l’album publicitaire Électricité commandé par la Compagnie parisienne de distribution de l’électricité. Ce portfolio imprimé en héliogravure et constitué de dix « rayogrammes » est considéré aujourd’hui comme l’un des ouvrages emblématiques du surréalisme. En 1932, elle tient l’un des premiers rôles dans le film de Jean Cocteau Le Sang d’un poète. La photographe commence ensuite à publier ses propres photographies : des images de mode modernistes aux contrastes lumineux prononcés et des compositions empreintes d’une esthétique surréaliste – associations d’objets insolites, compositions abstraites, morceaux d’anatomie isolés, mannequins, vitrines, manèges de chevaux de bois. Elle poursuit par ailleurs sa carrière de modèle auprès du Vogue français en posant notamment pour George Hoyningen-Huené.

En 1932, elle retourne à New York, où elle fonde son propre studio qui acquiert rapidement une certaine notoriété. Ses clients sont des agences de publicité, des marques de mode, de parfums et de cosmétiques, des maisons de production cinématographiques et théâtrales. Ses photographies en noir et blanc s’apparentent aux images modernistes du mouvement de la Nouvelle Vision, son activité commerciale ne la coupant nullement des milieux artistiques d’avant-garde. Le galeriste Julien Levy présente une sélection de ses portraits au cours de deux expositions collectives en 1932, puis organise sa première exposition individuelle, composée de vues d’architecture, de natures mortes et de portraits, en 1933. Entre 1934 et 1939, elle réside au Caire avec son mari, Aziz Eloui Bey, haut fonctionnaire égyptien. Puis elle revient en Europe, où elle vit avec l’artiste anglais Roland Penrose, membre du mouvement surréaliste et proche de Paul Éluard et de Pablo Picasso.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle demeure à Londres, publiant différents articles accompagnés de clichés dans le Vogue britannique, dont elle devient l’un des photographes principaux. Les photographies de mode côtoient des vues documentaires, des portraits et des images de la vie quotidienne sous le Blitz. En 1941, elle publie un ouvrage sur les scènes insolites causées par les bombardements ; dans un esprit surréaliste, Grim Glory: Pictures of Britain under Fire (« Une gloire grimaçante, images de la Grande-Bretagne sous le feu », édité par Ernestine Carter) réunit des tirages de mannequins abandonnés dans la rue, de machines à écrire écrasées, de statues couvertes de gravats. Accréditée comme correspondante de guerre officielle de l’armée américaine pour Vogue Grande-Bretagne en 1942, elle parvient à se rendre sur le front. Ses reportages illustrent différentes réalités, tant les activités d’un hôpital militaire en Normandie que des scènes de rue en Allemagne. En 1945, elle photographie les camps de Buchenwald et de Dachau, témoignant ainsi des horreurs du régime nazi. Après la guerre, elle poursuit sa collaboration avec Vogue quelques années durant en tant que photographe de mode et de portraits. Puis elle se consacre exclusivement à l’écriture : des articles et des biographies d’artistes qu’elle cosigne avec R. Penrose. Passant avec courage du surréalisme et de la photographie de mode au photojournalisme le plus exigeant, L. Miller n’a bénéficié que d’une reconnaissance institutionnelle tardive. Comme Tina Modotti, l’épouse d’Edward Weston, comme Dora Maar, la compagne de P. Picasso, elle a appartenu à cette génération de femmes de l’entre-deux-guerres qui, pour avoir été les muses ou les épouses d’artistes célèbres, ont été reléguées au second rang, sans qu’on daigne, avant longtemps, prendre en considération leur œuvre personnelle.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Exposition Lee Miller au Victoria and Albert Museum de Londres

Exposition Lee Miller au Victoria and Albert Museum de Londres