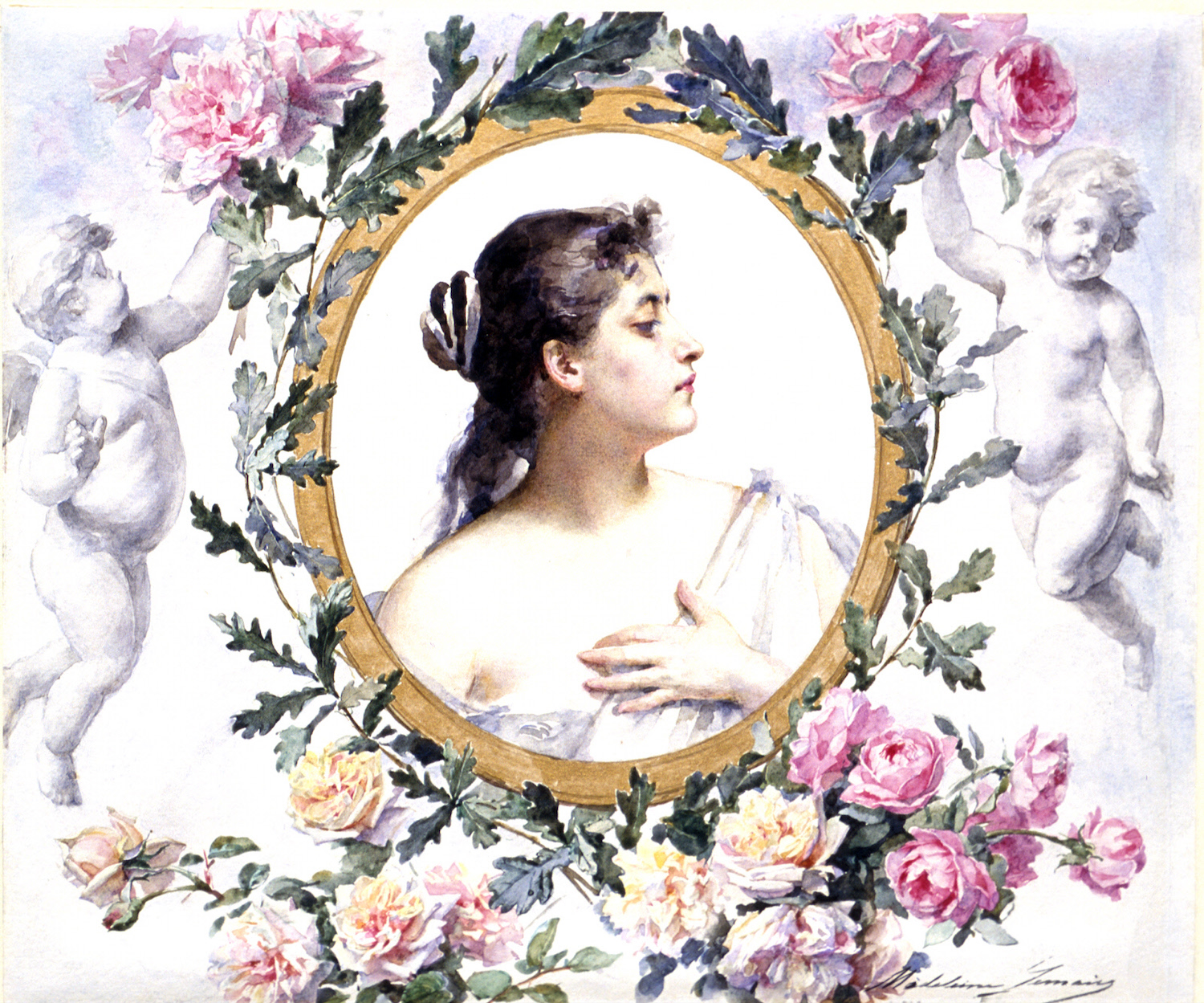

Madeleine Lemaire (Jeanne Magdelaine Lemaire, dite)

Ripa Yannick, « Madeleine Lemaire, l’impératrice des fleurs », dans Ripa, Yannick (dir.), Femmes d’exception. Les raisons de l’oubli, Le Cavalier Bleu, coll. Mobilisations, 2018, p. 159-166.

→Uro Yves, Madeleine Lemaire, une amie de Marcel Proust, Paris, l’Harmattan, 2015

→Petit Georges, Catalogue des aquarelles, dessins, gouaches et sanguines par Madeleine Lemaire, Paris, vers 1897

Femmes peintres et salons au temps de Proust : de Madeleine Lemaire à Berthe Morisot, Musée Marmottant Monet, Paris, avril – juin 2010

→Madeleine Lemaire, Galerie Charpentier, Paris, 1923

Peintre, pastelliste et illustratrice française.

Reconnue pour son autorité naturelle, son énergie et sa modestie, Madeleine Lemaire est parvenue jusqu’à nous sous les traits de la mondaine Madame de Villeparisis et de la tyrannique Verdurin d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Quelques portraits photographiques la représentent dans son atelier, ce jardin d’hiver de la plaine Monceau où elle reçoit sans comparaison. Écrivain·e·s, musicien·ne·s, acteurs et actrices de la Comédie-Française et hommes politiques se pressent les mardis en fin d’après-midi pour se divertir dans ce très renommé salon musical et littéraire. Le dandy Robert de Montesquiou est un fidèle. Le ténor Reynaldo Hahn y conquiert un premier auditoire. M. Proust y est initié au démon de la mondanité en 1891. À la saison estivale, cette belle société bénéficie de l’hospitalité bienveillante de leur amie au château de Réveillon, dans la Marne, où M. Proust écrit Les Plaisirs et les Jours, complété par quatre pièces pour piano de R. Hahn et par les fleurs sauvages à l’aquarelle de M. Lemaire.

Issue de la haute bourgeoisie, petite-fille du général baron Pierre Joseph Habert, nièce de la célèbre miniaturiste Mathilde Herbelin (1820-1904), qui tenait elle aussi salon, M. Lemaire déploie un entregent qui bénéficie à la pratique de son art. Pour autant, elle ne se laisse pas emprisonner dans les salons confinés. Villeparisis et Verdurin n’éclipsent que momentanément une artiste indépendante. La créatrice emploie sa détermination à s’affirmer au sein d’un aréopage très masculin. Dès son enfance, M. Lemaire côtoie des artistes. Sa tante est sa première professeure, puis Charles Chaplin (1825-1891). Les portraits qu’elle expose au Salon dès ses dix-neuf ans marquent l’influence de l’art du XVIIIe siècle. Mariée en 1870 à l’employé de mairie Camille Lemaire puis mère, elle ne renonce pourtant pas à son art et travaille inlassablement à parfaire son jeune talent. Sa rencontre avec Alexandre Dumas fils consacre son appartenance à la haute société artistique et marque son émancipation vers une production plus personnelle.

Illustratrice, aquarelliste et pastelliste, la peintre est aussi une dessinatrice. Membre fondatrice de la Société des aquarellistes français en 1879 et de la Société des pastellistes français en 1885, elle poursuit son ambition aux côtés des hommes, d’égal à égal. Ouverte aux femmes, la carrière de pastelliste constitue un domaine qui ne leur est pas concédé au contraire de l’aquarelle ou des miniatures. La concurrence est âpre : seules M. Lemaire et Marie Cazin (1844-1924) sont admises dans la Société. En 1893, elle est avec Louise Abbéma (1853-1927) la première membre féminine du jury du Salon. M. Lemaire participe également à des expositions internationales. En 1893, elle fait partie de la délégation française à la World’s Columbian Exposition de Chicago. Elle dessine l’affiche officielle et rédige le catalogue de l’exposition des œuvres de femmes au Woman’s Building. En 1898, elle expose à la Biennale de Venise. Elle enseigne enfin, et est nommée « professeur de dessin » au Muséum national d’Histoire naturelle en 1899.

M. Lemaire obtient la mention honorable au Salon de 1877 et une médaille d’argent pour l’ensemble de son œuvre lui est décernée à l’Exposition universelle de 1900. En 1906, elle est élue vice-présidente du prix Femina par les lectrices et lecteurs de la revue éponyme. Elle est décorée du grade de chevalière de la Légion d’honneur en 1908. L’ultime reconnaissance qu’aurait constituée l’acquisition par l’État d’une de ses œuvres ne se produit pas. En revanche, le musée des Beaux-Arts de Troyes possède dès 1918 un portrait de femme à la sanguine grâce au legs Millard. La salonnière est surnommée la patronne, la peintre est qualifiée d’impératrice (des roses) par R. de Montesquiou : M. Lemaire s’accomplit en femme déterminée et ne transige pas.

Publication en partenariat avec le musée d’Orsay.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions