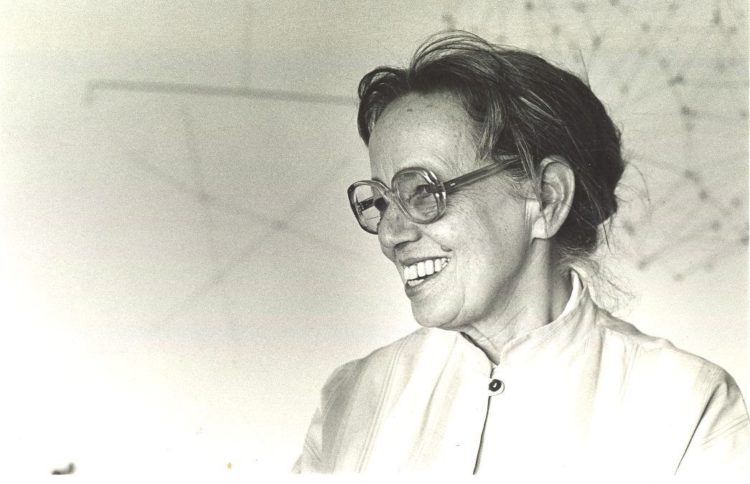

María Esther Ballivián

Salazar Mostajo, Carlos, La pintura contemporánea de Bolivia, La Paz, Juventud, 1989

→Perrin, Marie France (dir.), María Esther Ballivián, vida y obra, La Paz, Artes Gráficas Sagitario, 2019

→Ormachea Gutierrez, Verónica, « María Esther Ballivián, pintora universal », Verdad con tinta, La Paz, 27 avril 2020

María Esther Ballivián, Galería Arca, La Paz, 1967

→

María Esther Ballivián. Una expresión de libertad en el Bicentenario de La Paz, Museo Nacional de Arte, La Paz, 2009

→María Esther Ballivián, Casa Melchor Pinto, Santa Cruz, 2017

Peintre et graveuse bolivienne.

María Esther Ballivián grandit dans un milieu proche du monde de l’art grâce à sa grand-mère paternelle, Elisa Rocha de Ballivián (1865-1966), fondatrice en 1905 de la première académie de peinture privée de La Paz. Son père est avocat et diplomate, et M. E. Ballivián passe ainsi son enfance dans plusieurs pays différents. En 1941 et 1942, elle prend ses premiers cours de peinture auprès de l’artiste états-unien Robert Ades (1911-1984). En 1945, la famille déménage au Pérou et la jeune femme entre à l’école nationale des beaux-arts de Lima. De retour à La Paz, elle intègre l’atelier du peintre Juan Rimsa (1903-1978).

Au début de l’année 1950, M. E. Ballivián retrouve les artistes Graciela Rodo (1935-) et Norah Beltrán (1929-2016) pour peindre le soir avec elles. C’est à cette époque qu’elle peint le tableau à l’huile Madre e hijo [Mère et fils, 1952], qui appartient à ce qu’on a appelé la période bleue de l’artiste.

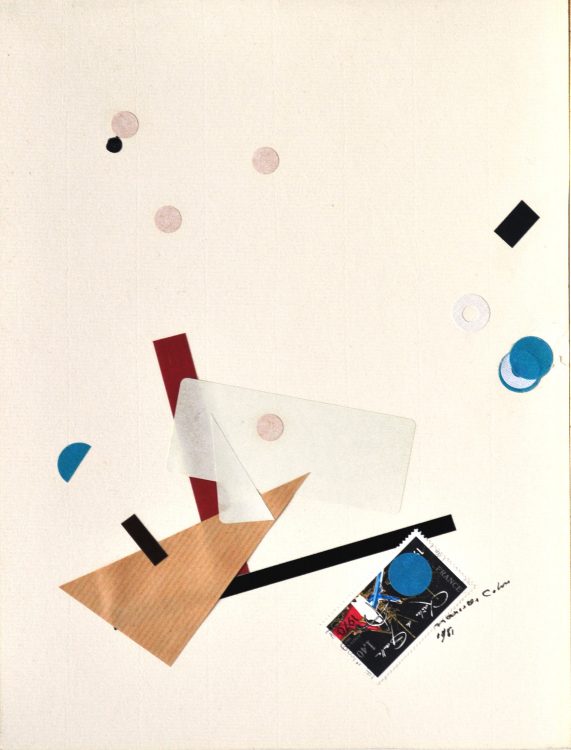

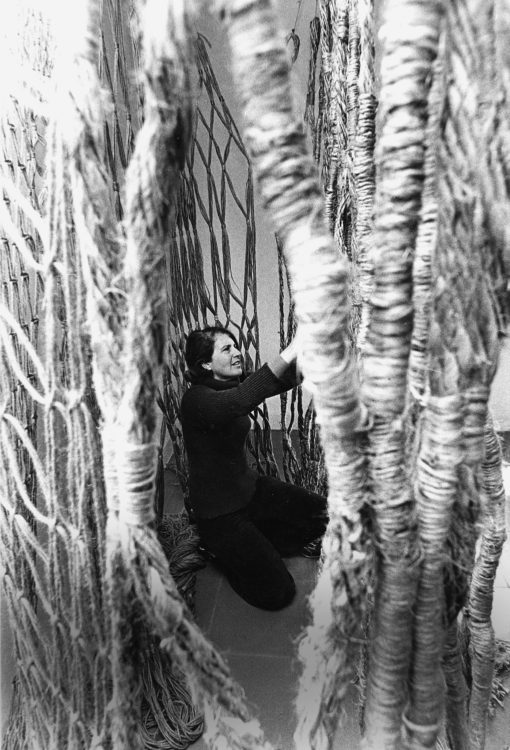

En 1954, l’artiste s’installe à Santiago du Chili, où elle apprend la gravure. Les milieux qu’elle fréquente alors lui permettent de rencontrer des personnalités du monde intellectuel chilien, parmi lesquelles Pablo Neruda ou Salvador Allende. C’est également au Chili que son œuvre effectue une incursion dans le style cubiste, par exemple avec Carreta [Charrette, 1957]. M. E. Ballivián participe à l’Atelier 99 du peintre Nemesio Antúnez (1918-1993), où de nombreux artistes travaillent la technique de la gravure. En 1957, elle obtient une bourse pour poursuivre sa carrière artistique à Paris, où elle complète sa formation au sein de l’Atelier 17, dirigé par Stanley William Hayter (1901-1988). Elle assiste aussi aux cours de l’académie de la Grande Chaumière, où elle rencontre Henri Goetz (1909-1989), qui l’invite à travailler dans son atelier. Au cours de son séjour en France, son style pictural se tourne vers l’abstraction, par exemple dans son tableau Abstracto [Abstrait, 1959]. En 1960, elle retourne en Bolivie. En 1963, elle passe à nouveau une année à Paris afin de perfectionner sa technique.

En 1966, M. E. Ballivián obtient une bourse qui lui permet d’étudier la gravure sur métal au musée d’Art moderne de Rio de Janeiro. C’est pendant cette expérience qu’elle réalise une autre œuvre intitulée Abstracto [Abstrait, 1968]. De retour en Bolivie, elle exerce comme professeure et directrice de l’atelier du Centre culturel Bolivie-Brésil. À partir de 1967, elle tient les chaires de gravure et de peinture de la faculté d’architecture de l’université supérieure de San Andrés. Au début des années 1970, M. E. Ballivián est nommée à la tête du département des arts plastiques de la même université.

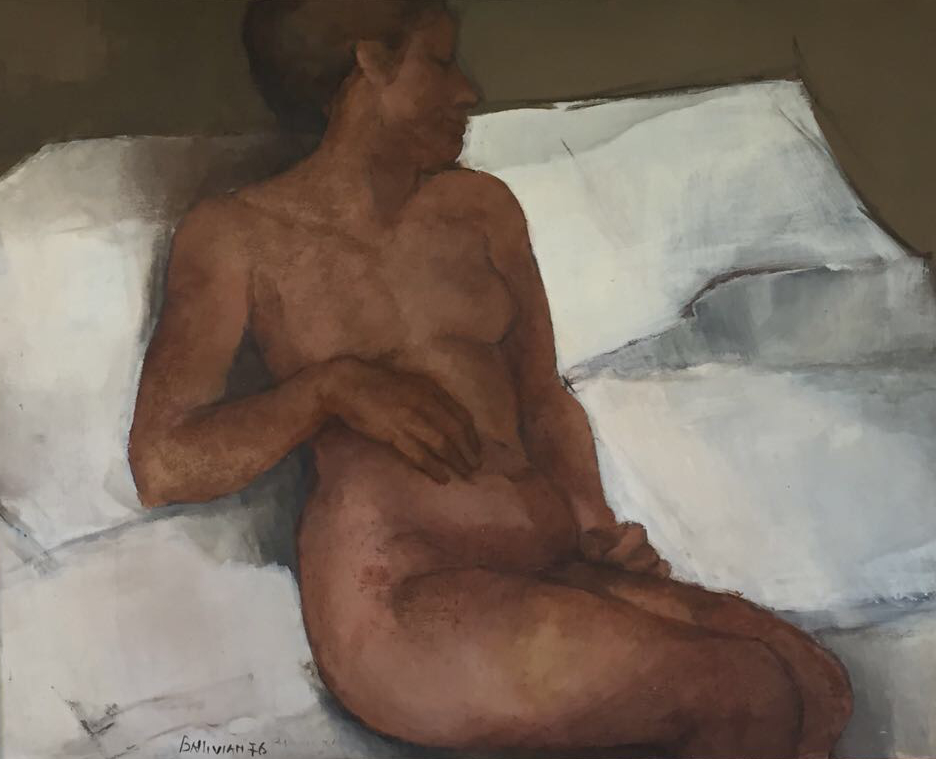

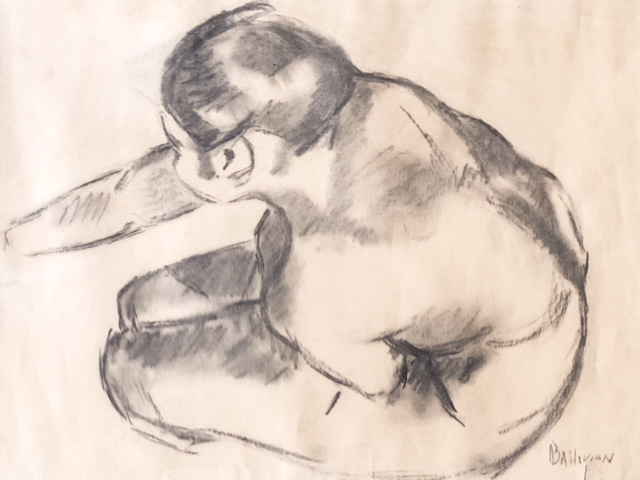

À partir de 1973, elle abandonne l’expressionnisme abstrait et commence à peindre de subtiles figures féminines nues, légèrement estompées, comme dans Recostada [Allongée, 1976].

Elle participe de son vivant à de nombreuses expositions en Bolivie et dans le reste du monde, et reçoit de nombreux prix dont le grand prix Pedro Domingo Murillo en 1960.

M. E. Ballivián meurt soudainement en 1977, mais son travail continue de circuler sous l’impulsion de sa famille. Plusieurs expositions et publications posthumes ont été consacrées à l’artiste, dont un livre de sa fille Marie France Perrin sur sa vie et son œuvre.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2022