Niki de Saint Phalle

Morineau Camille (dir.), Niki de Saint Phalle, 1930-2002, cat. expo, Grand Palais, Paris (17 septembre 2014 – février 2015), Guggenheim Museum Bilbao (27 février – 11 juin 2015), Paris, RMN, 2014

→Francblin Catherine, Niki de Saint Phalle, la révolte à l’œuvre, Paris, Hazan, 2013

→Niki de Saint-Phalle, cat. expo., musée d’Art moderne et d’Art contemporain, Nice (17 mars – 27 octobre 2002), Genève / Nice, musée d’Art moderne et d’Art contemporain, 2002

Niki de Saint Phalle, 1930-2002, Grand Palais, Paris, 17 septembre 2014 – 2 février 2015 ; Guggenheim Museum Bilbao, 27 février – 11 juin 2015

→Niki de Saint-Phalle, musée d’Art moderne et d’Art contemporain, Nice, 17 mars – 27 octobre 2002)

Plasticienne franco-états-unienne.

Niki de Saint Phalle passe ses trois premières années en France, puis, vit à New York avec ses parents. À 11 ans, elle est violée par son père ; elle rendra public ce secret en 1994, dans son livre Mon Secret, suivi par Traces (1999), qui propose une amorce de pacification. Elle devient une adolescente révoltée et se réfugie dans l’écriture. Elle se marie en 1950 avec Harry Mathews, futur écrivain, avec qui elle aura une fille et un fils. Ils s’installent à Paris en 1951, où elle étudie le théâtre, activité qu’elle interrompt en 1953, à la suite d’une grave dépression nerveuse ; elle choisit la peinture comme thérapie. En 1959, sa découverte de la nouvelle peinture américaine – Willem de Kooning, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Jasper Johns – est une fulgurante révélation. L’année suivante, elle se sépare de H. Mathews, qui obtient la garde des enfants, et s’installe avec Jean Tinguely.

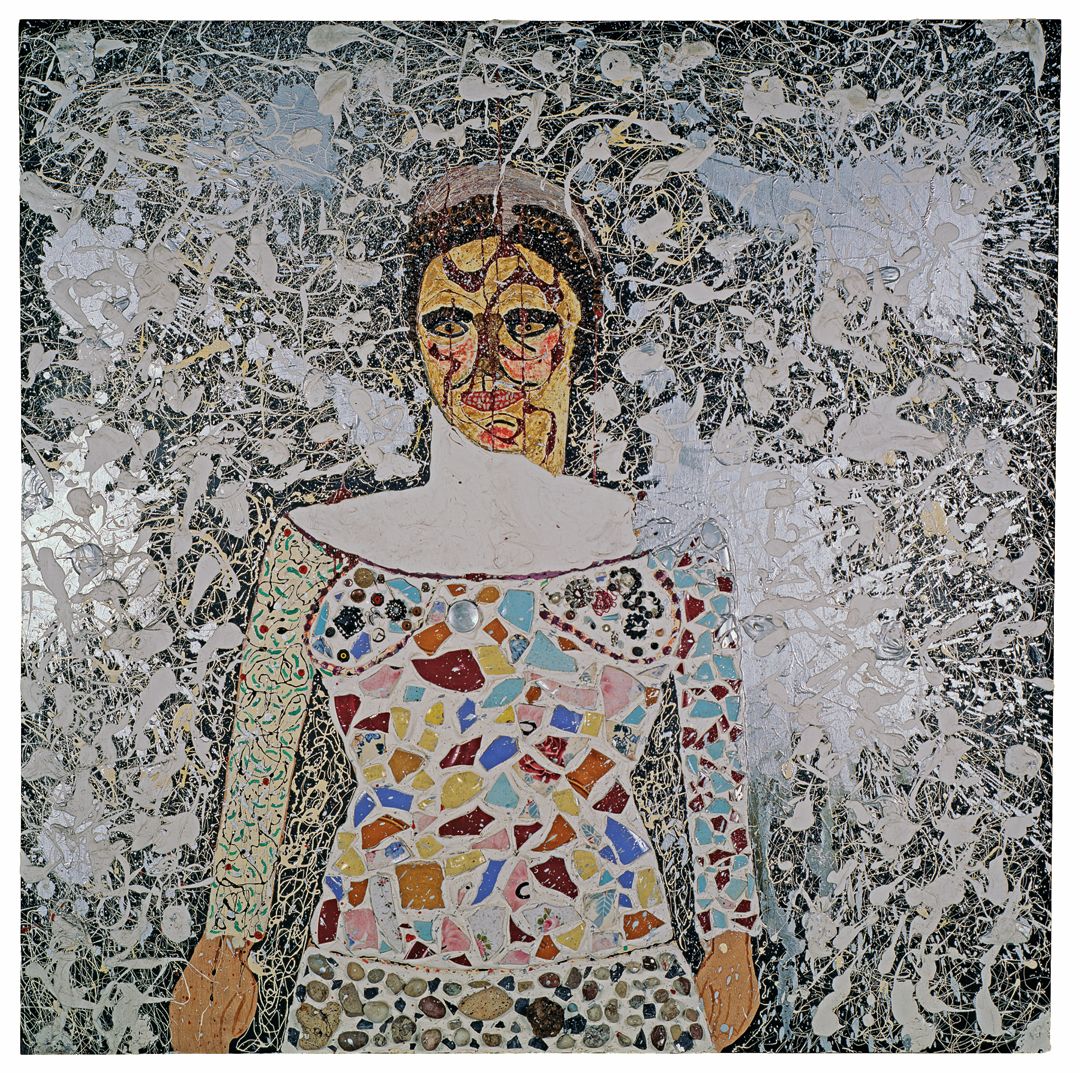

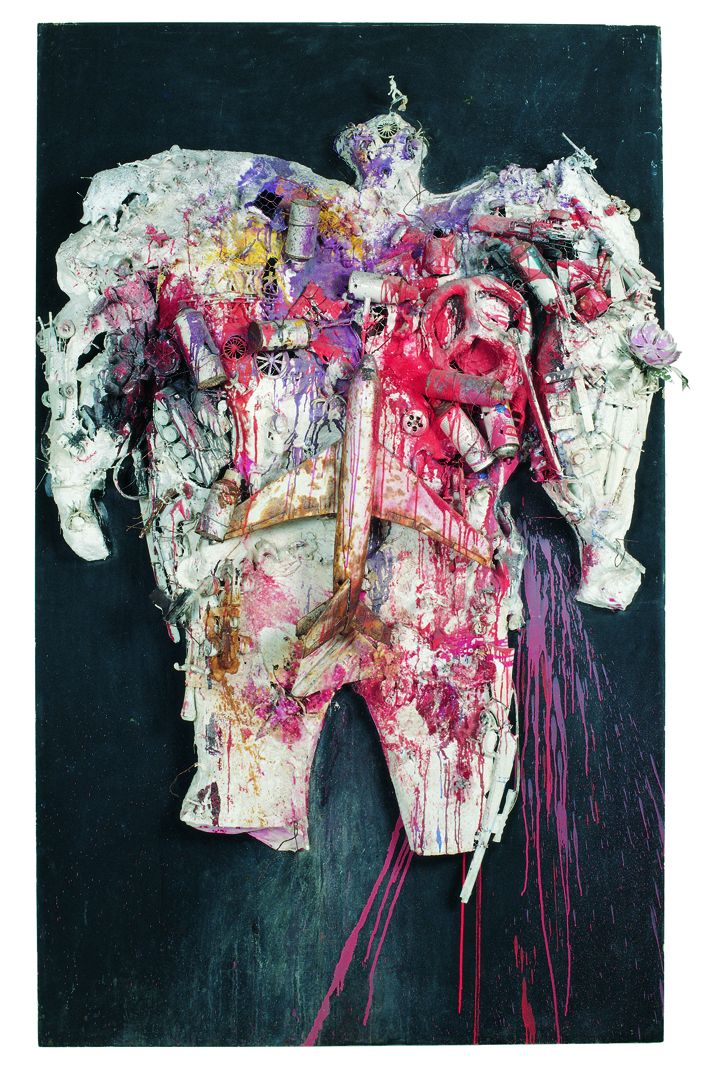

En 1961, au salon Comparaisons à Paris, elle expose Portrait of My Lover, un montage avec cible, où les visiteurs sont invités à exercer leur adresse à coups de fléchettes. Elle réalise aussi des assemblages en plâtre, dans lesquels elle intègre des sacs de couleurs qu’elle fait éclater par des tirs à la carabine. Le 12 février, elle organise la première de ses 12 actions de tirs, qu’elle va produire entre 1961 et 1962. Cette démarche étonne, choque : l’artiste est vite médiatisée. Pontus Hultén achète quelques-unes de ses œuvres, puis la présente à d’importantes expositions en Europe. Elle rejoint le groupe des Nouveaux Réalistes, parmi lesquels elle est la seule femme. Grâce à sa participation à une intervention avec J. Johns, R. Rauschenberg et J. Tinguely, elle se fait accepter par l’avant-garde artistique de l’époque, encore très masculine. Peu à peu, elle s’attaque à la représentation des femmes et aux éternels clichés : la sorcière, la dévoreuse, la jeune mariée, qui vont peu à peu envahir sa création. Ses sculptures sont un conglomérat d’objets quotidiens et de pacotille, révélateurs de la société de consommation qui s’amplifie dans ces années-là.

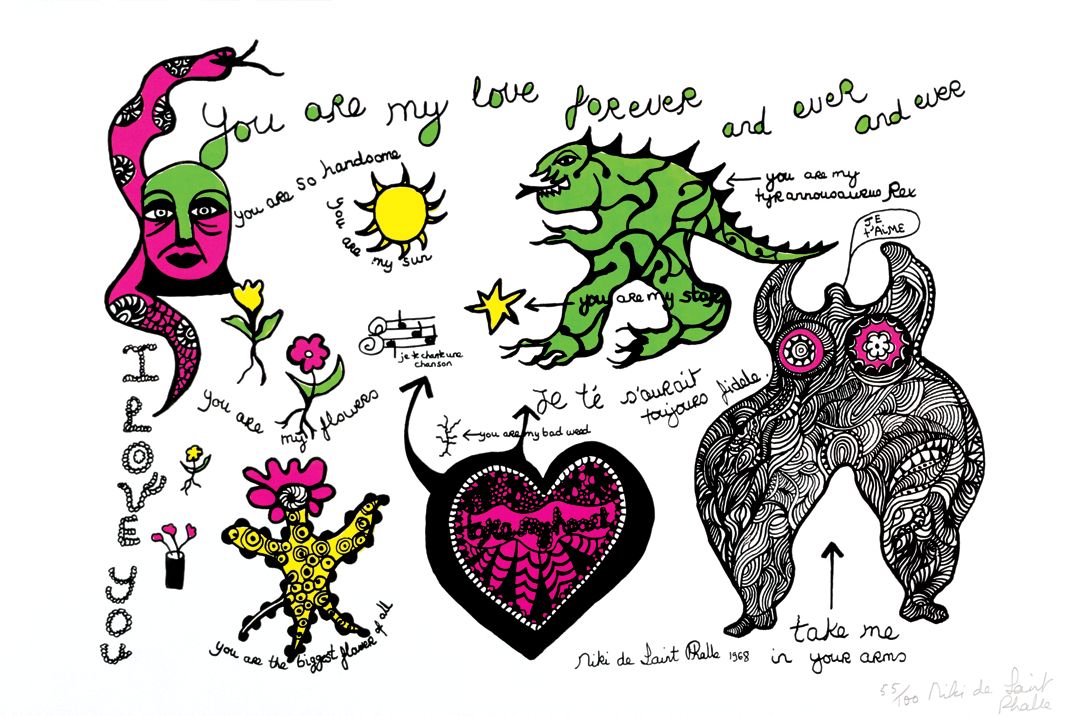

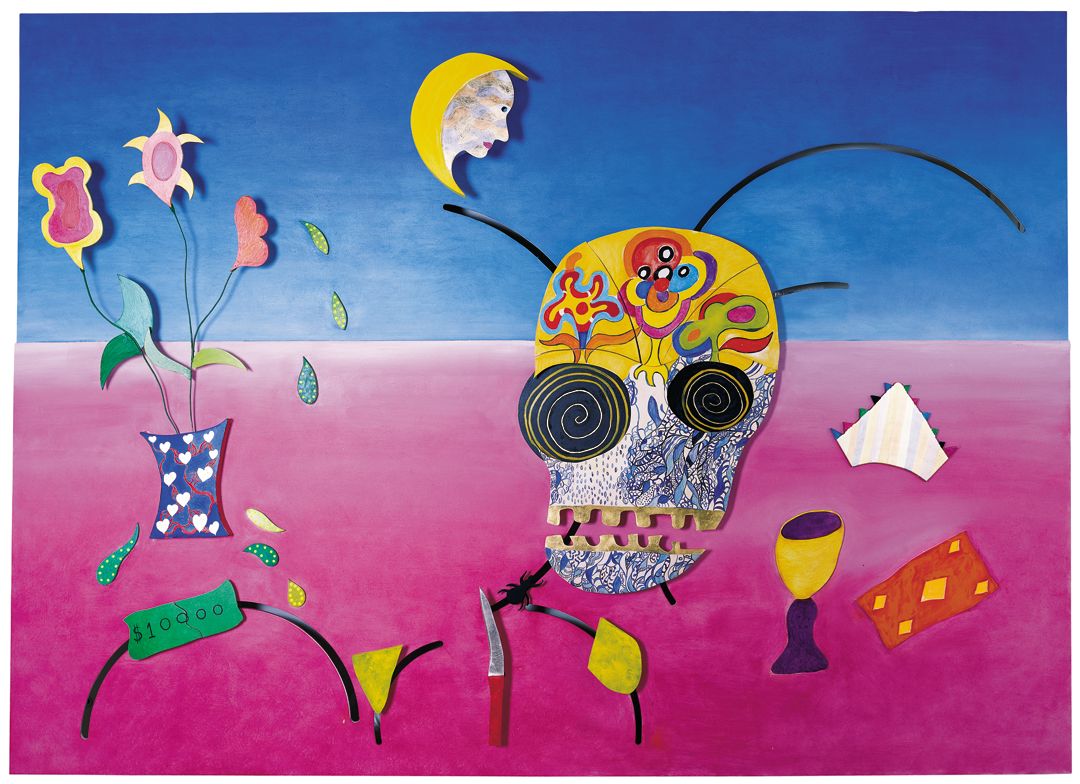

En 1964, à Londres, elle expose des mariées, des têtes en laine et des dragons, et, l’année suivante, les Nanas entrent en scène : elles sont d’abord en laine, papier mâché et en sculpture métallique, mais déjà de couleurs vives. En 1966, elle collabore aux décors et aux costumes du ballet Éloge de la folie de Roland Petit. Hon-en katedral, sculpture de nana géante de 28 mètres de long, où le visiteur peut entrer via son sexe béant, est mise en place par l’artiste, ainsi que par J. Tinguely, Per Olof Utvedt et Rico Weber, et exposée à Stockholm. Cette œuvre se moque de l’institution muséale, pour laquelle le corps des femmes est l’objet de tous les mauvais traitements, et proclame la puissance du féminin. En 1967, N. de Saint Phalle et J. Tinguely réalisent le Paradis fantastique, un groupe de 15 figures en mouvement pour le toit du pavillon français de l’Expo 67 à Montréal. L’année suivante a lieu à Kassel la première de sa pièce ICH (All about me), écrite en collaboration avec Rainer von Diez, et dont elle a réalisé costumes et décors. Au cours de cette période de contestation, les Nanas sont au pouvoir ; ludiques, girondes, libres, elles se multiplient. L’artiste réalise dans le Midi de la France une des premières maisons « nanas », ainsi que les premiers projets d’architecture autour d’une ville « nana ». À partir de 1979, sur un terrain en Toscane, inspirée par les 22 cartes du tarot, elle va concevoir des œuvres monumentales en ciment, qu’elle couvre de mosaïque de verre et de céramique (Le Jardin des tarots). Afin de financer son grand œuvre, elle travaille sur des produits dérivés. Auparavant, elle a signé le scénario en deux versions du film Daddy (1973), dans lequel elle joue et interroge ses relations avec son père. Parmi ses projets suivants figurent la fontaine Stravinsky à Paris, en collaboration avec J. Tinguely (1982), Snake Tree, la fontaine de l’hôpital pour enfants de Long Island (1988). En 1986, elle écrit et illustre un livre d’information sur le sida, Aids: You Can’t Catch It Holding Hand : largement diffusé, il est adapté en film d’animation, qu’elle réalise avec son fils en 1989. Après avoir fait une importante donation au musée d’Art moderne et d’Art contemporain de Nice en 2002, l’artiste succombe d’une maladie pulmonaire, provoquée par l’inhalation de matériaux utilisés pour ses célèbres Nanas.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

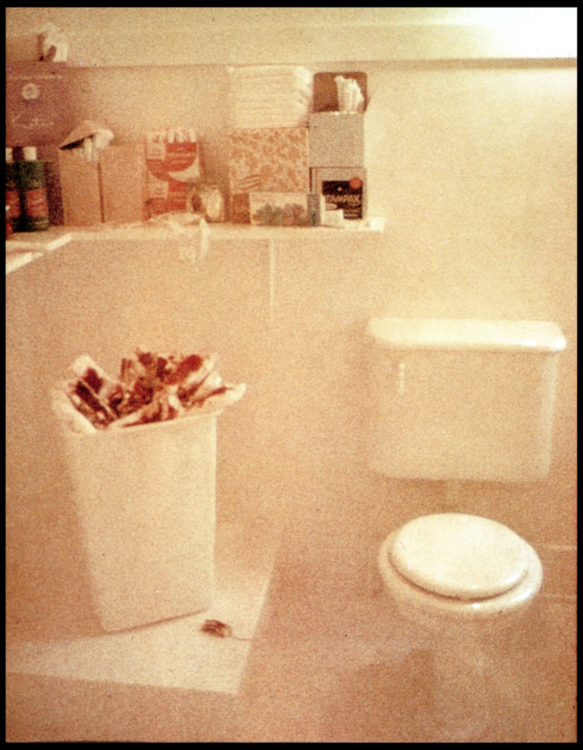

Niki de Saint Phalle, Tirs, 1961

Niki de Saint Phalle, Tirs, 1961  Tout un art - Niki de Saint Phalle | Waya Productions et les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, 2022

Tout un art - Niki de Saint Phalle | Waya Productions et les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, 2022