Samia Osseiran Junblat

El-Hage, Maie, On Samia Osseiran Junblat: A Modern Artist in Retrospect, Fiker Institute, Février 2024

→Nammour, Cesar, Samia Osseiran Junblat, Beyrouth, Fine Arts Publishing, 2010

→Khal, Helen, The Woman Artist in Lebanon, Beyrouth, Institute for Women’s Studies in the Arab World, 1987

Flowers: Oil Paintings, Palais de l’UNESCO, Hall d’exposition, Beyrouth, juin 1999

→Samia Osseiran Exhibition, Galerie Shinsaibashi, Osaka, 4-18 août 1974

→Paintings: Samia Osseiran, Département des Beaux-Arts, Galerie de la Bibliothèque Jafet, Université américaine de Beyrouth, Beyrouth, 14-24 décembre 1967

Peintre, graveuse et enseignante libanaise.

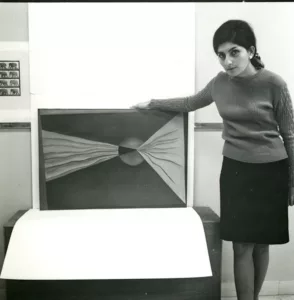

Samia Osseiran grandit dans une famille politiquement engagée. Elle effectue les premières années de son éducation artistique à l’Institut universitaire américain des femmes (actuelle Université américaine du Liban), à Beyrouth, où elle obtient une licence d’arts plastiques en 1965. Elle poursuit ses études en Italie, à l’Institut Pie XII de Florence, où elle obtient une maîtrise d’arts plastiques en 1967. Elle expose son travail à plusieurs reprises lors de ses études à Florence, où elle bénéficie notamment d’expositions individuelles à la galerie Mazzuchelli en 1966 et 1967, et à Lo Sprone en 1967. Elle étend ensuite son champ de compétences en suivant une formation d’art graphique au Centre John F. Kennedy de Beyrouth en 1970. Enfin, elle obtient un diplôme d’art graphique à l’Université des beaux-arts de Tokyo en 1975, soutenue par une bourse d’études. S. Osseiran est également enseignante. Elle est professeure à l’École évangélique américaine pour filles de Saïda, puis elle enseigne les arts plastiques à l’université de Beyrouth entre 1970 et 1972. En 1977, elle fonde « Artisana of Saida and South Lebanon », une organisation dont l’objectif est d’encourager l’artisanat chez les femmes.

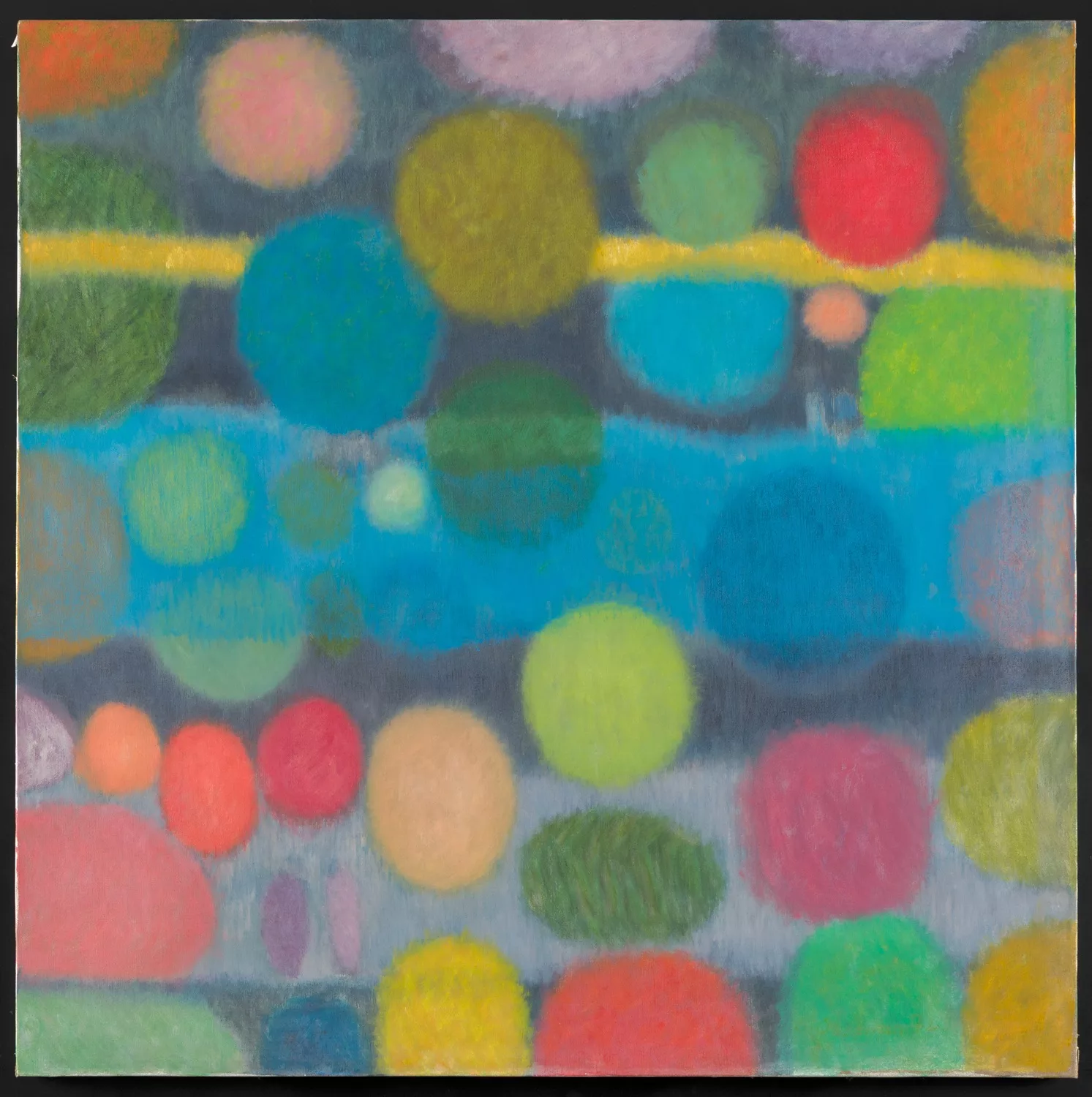

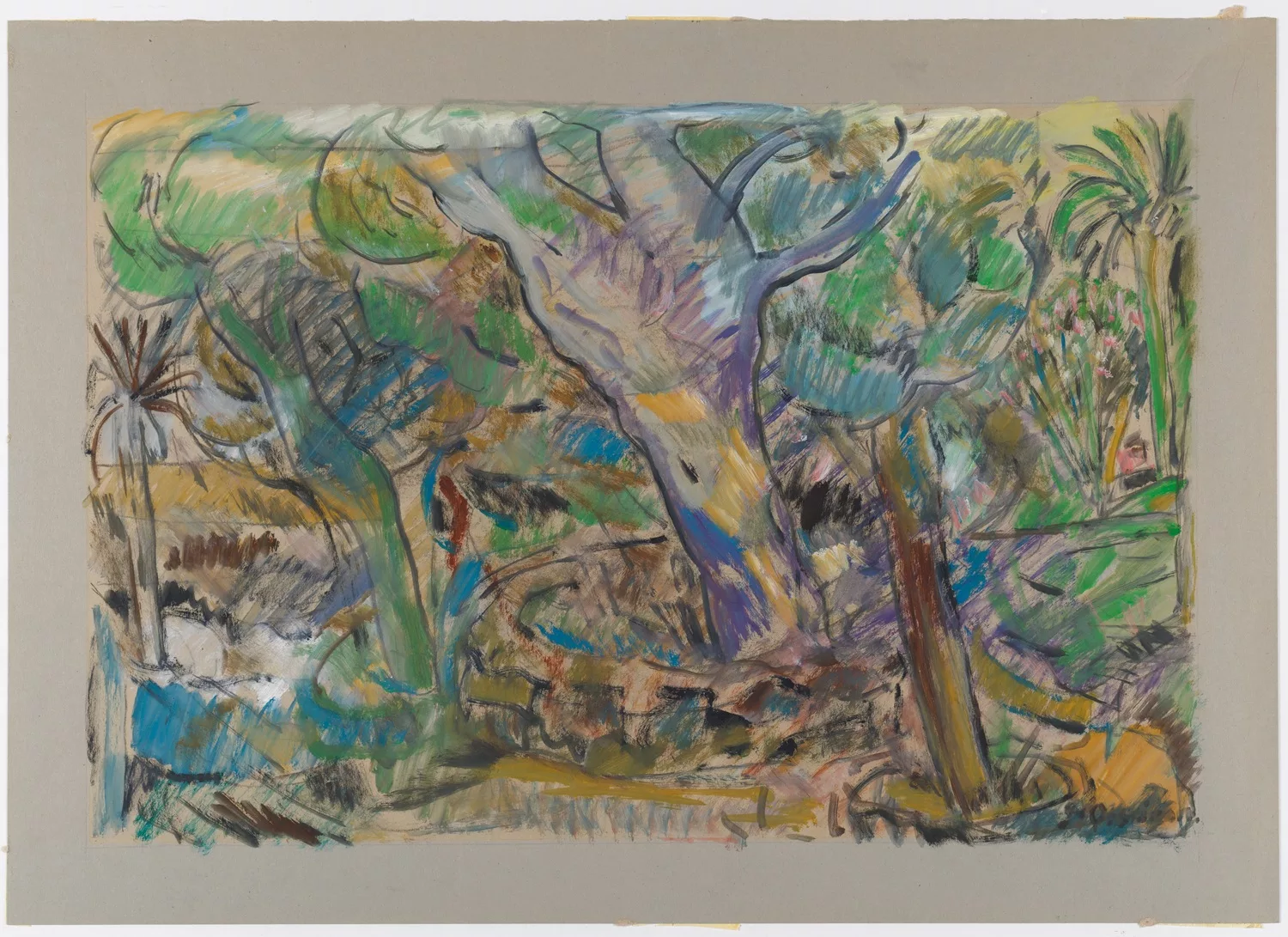

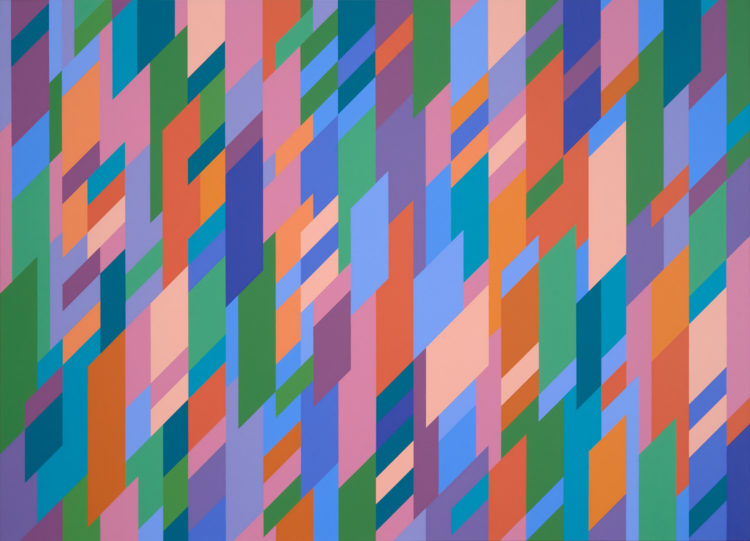

Sa pratique artistique connaît plusieurs phases distinctes caractérisées par les tons terreux employés, les contrastes d’échelles et les thématiques liées à la création et à la croissance, que ce soit celle des corps ou des formes organiques. Elle explore le monde de l’invisible et cartographie les connexions organiques et planétaires à travers des motifs récurrents – éléments naturels, corps abstraits et présences collectives –, comme si elle était constamment tournée vers et témoin d’événements en cours.

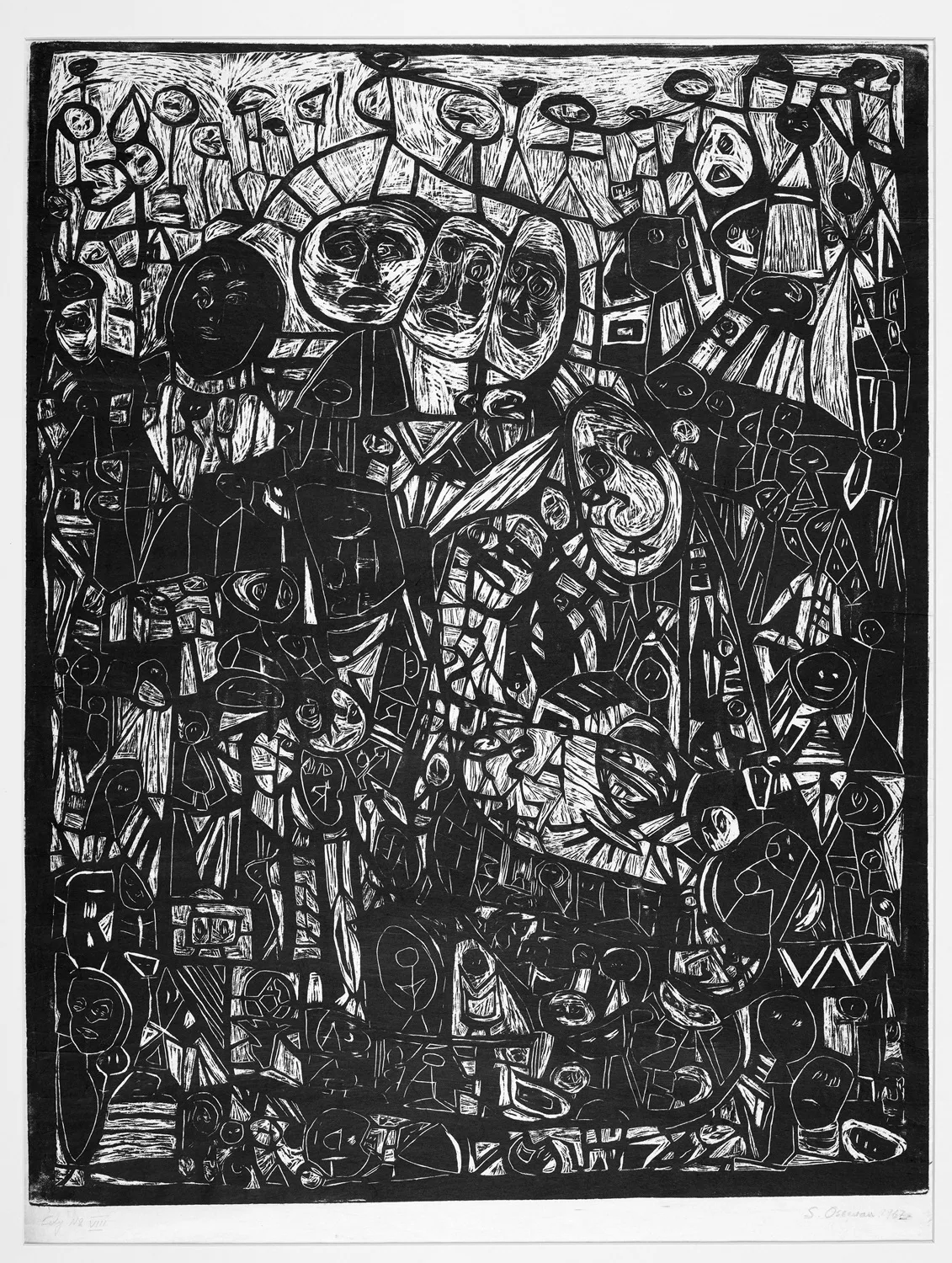

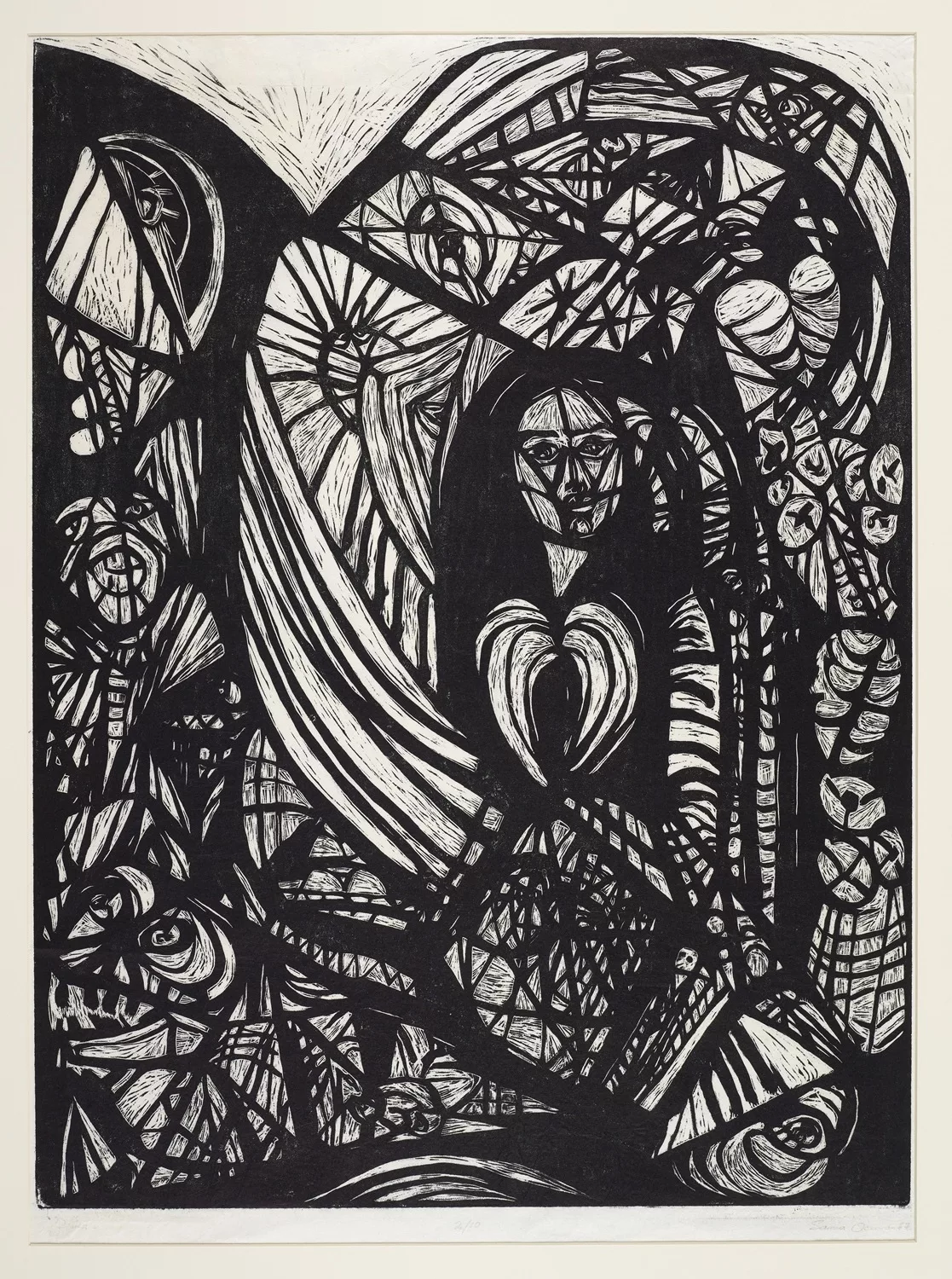

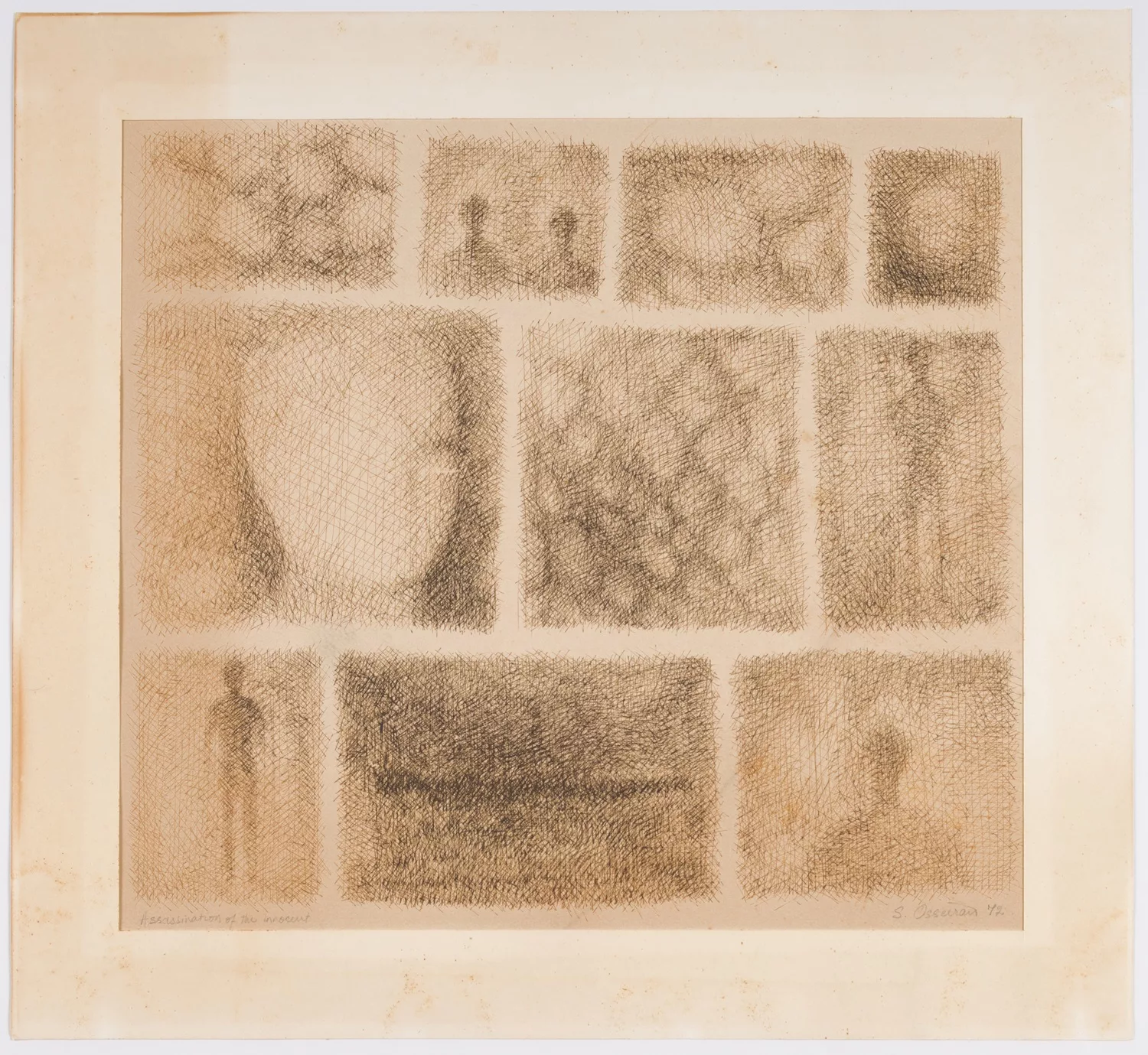

Au début de sa carrière, S. Osseiran crée des gravures sur bois en noir et blanc qui expriment la souffrance, le deuil et la lassitude, à l’image de travaux comme City No. 8 (1967) et Diana (1967). En effet, son œuvre aborde souvent des thématiques existentielles. Dans Sunset (1968), par exemple, un couloir sombre débouchant sur un soleil décentré, qui laisse entrevoir la présence d’un chemin vers l’inconnu, permet à l’artiste d’explorer les notions de perception et d’espace. Il existe des affinités entre ces œuvres et la poétique d’Etel Adnan (1925-2021), particulièrement dans leur manière délicate mais percutante d’aborder le paysage comme porteur d’un poids politique et émotionnel.

Durant cette période et jusque dans les années 1970, S. Osseiran s’essaie à l’encre sur papier et à l’huile sur carton, et utilise fréquemment des techniques d’ombrage pour représenter des paysages, des rochers et des formes célestes. Les compositions qu’elle produit à cette époque, à la suite de ses études, font la part belle aux paysages alternatifs, aux textures oniriques et aux jeux de lumière et d’ombre. Profondément influencée par son séjour au Japon, cette expérience éveille son imagination aux jardins et espaces fantastiques, et façonne son riche vocabulaire artistique. À la fin des années 1980 et dans les années 1990, S. Osseiran s’oriente davantage vers des compositions florales et des natures mortes empreintes de sérénité, qui contrastent avec ses créations de jeunesse. Pourtant, malgré leur délicatesse, ces œuvres conservent un style semi-figuratif. Enfin, bien que l’ambiguïté demeure l’un des éléments clés de la pratique de S. Osseiran, elle aborde parfois certains événements de manière plus frontale. Certaines de ses peintures sont dédiées à des membres de sa famille, tandis que d’autres, comme Le Massacre de Cana (1996), dont elle fait don au musée Sursock, à Beyrouth, se présente comme un acte évident de témoignage et de souvenir.

Les œuvres de S. Osseiran sont présentes au sein des collections de plusieurs institutions publiques et privées, dont le Beirut Museum of Art (BeMA), la Dalloul Art Foundation (DAF), le musée Sursock à Beyrouth et la Barjeel Art Foundation à Sharjah.

Une notice réalisée par AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec le Beirut Museum of Art (BeMA).

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025