Recherche

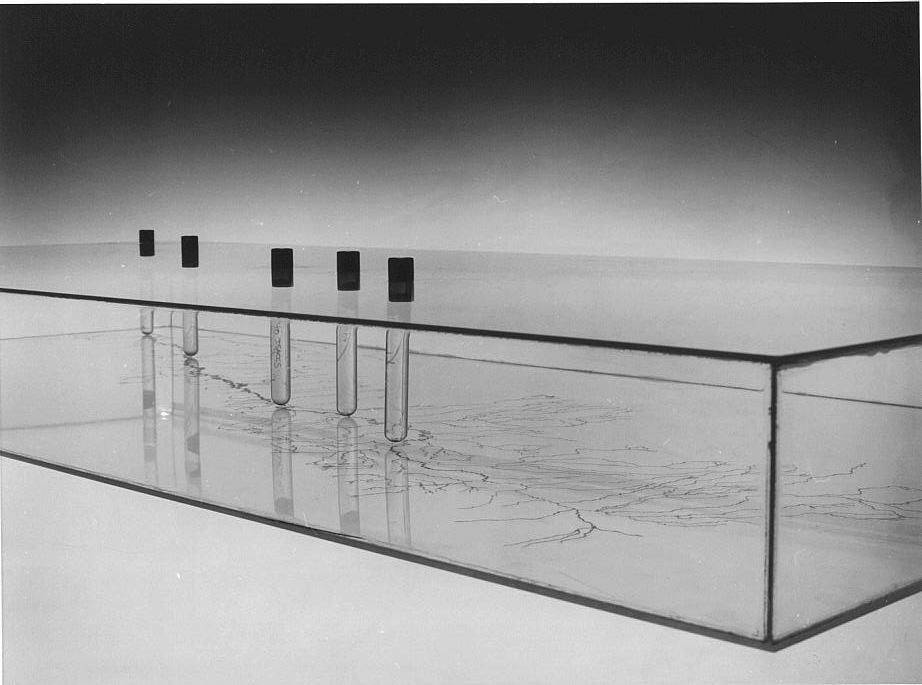

Alicia Barney Caldas, Río Cauca (détail), 1981-1982, présentation des tubes à essai contenant des échantillons d’eau de diverses parties du Río Cauca, au fond du réservoir, gravé avec photogravure, une carte de la rivière, © Photo : Guillermo Franco

« Sommes-nous donc hypnotisés au point d’accepter le médiocre et le nocif, comme si nous avions perdu la force ou la pénétration nécessaire pour exiger le bon1 ? »

Les femmes ont toujours été aux avant-postes du mouvement écologiste moderne depuis ses débuts et elles continuent à exiger « le bon » dans de nombreux pays, où elles jouent des rôles clés dans la protection de notre planète et de ses ressources. Il en va de même pour la Colombie, un des pays dont la biodiversité est la plus riche, et où des femmes comme la militante écologiste Francia Márquez font valoir cette force et cette pénétration – dans le cas de F. Márquez, en luttant contre les ravages de l’exploitation minière illégale dans la région du Cauca, combat pour lequel elle a reçu le prestigieux Goldman Environmental Prize en 2018. Les artistes femmes contribuent elles aussi au mouvement écologiste en créant des œuvres engagées qui traitent des problématiques environnementales. Ces travaux, qui participent du courant de l’art écologique et se situent souvent à l’intersection du féminisme et de l’écologie, et donc de l’art écoféministe, mettent en évidence ces problématiques tout en proposant des solutions pour y faire face2. Pourtant, l’action des femmes dans l’art écologique a souvent été sous-estimée. Je souhaite à cet égard mettre en lumière les efforts de deux femmes visionnaires et pionnières de l’art écologique en Colombie : Alicia Barney (née en 1952) et María Evelia Marmolejo (née en 1958). Leurs œuvres novatrices se trouvaient à l’avant-garde de la scène artistique colombienne du début des années 1980 ; elles ont perdu en visibilité au cours des décennies suivantes, mais bénéficient ces derniers temps d’un regain d’intérêt mérité3.

Alicia Barney Caldas, Yumbo, 1980, carte et vingt-neuf cubes en verre, 20 x 20 x 20 cm chacun, avec des particules de l’air de Yumbo en Colombie, collectées du 1er au 29 février 1980, © Photo : Fernell Franco

Alicia Barney Caldas, Yumbo, 2008, recréation d’une œuvre endommagée de 1981, trente et un cubes de verre, 20 x 20 x 20 cm chacun, avec des particules de l’air de Yumbo en Colombie, collectés du 1er au 31 mars 2008, © Photo : José Kattan

Très tôt dans la journée du 1er février 1980, A. Barney se rend sur un chantier à Yumbo, une ville industrielle voisine de Cali, sa ville d’origine. Elle y dispose 29 cubes en verre, ouverts. Pendant un mois, elle revient chaque matin pour récupérer l’un des cubes et le sceller. La saleté qui s’accumule dans les cubes s’accroît de jour en jour à cause des particules en suspension dans l’air. Exposés sous forme de série, accompagnés d’une carte de Yumbo indiquant leur emplacement, les cubes montrent de manière tangible la pollution de l’air que produisent les usines, notamment celle de la multinationale Eternit, qui se spécialise dans la fabrication d’un type de Fibrociment dont la demande explose à cause du développement effréné de l’industrialisation et de l’urbanisation4. Yumbo est non seulement la première œuvre d’art écologique d’A. Barney, mais aussi la première de ce genre à être créée ou exposée en Colombie5.

La forme régulière, précise et répétée du cube de verre confère à l’œuvre elle-même un aspect industriel qui n’est pas sans évoquer le minimalisme. L’attention qu’elle porte au processus et au contexte de création de Yumbo place A. Barney dans la lignée de cette mouvance, bien qu’elle appartienne plutôt à celle du postminimalisme qui, lui, s’axe davantage sur des questionnements extra-artistiques et critique donc implicitement le formalisme du minimalisme. On retrouve néanmoins un parallèle avec ce dernier dans la manière dont l’œuvre entre en dialogue avec le concept du white cube des galeries d’art contemporain, tout en rappelant et en remettant en question les notions de progrès liées à l’industrialisme. Yumbo renvoie également aux juxtapositions anatomiques de poumons de fumeurs et de non-fumeurs utilisées à des fins dissuasives. Cet empirisme, cette standardisation et cette transparence donnent lieu à un chevauchement complexe de propos, qui ouvre à son tour la voie à de multiples considérations. En plus d’offrir une preuve tangible de la pollution, ces cubes ont permis de penser l’œuvre en la situant dans plusieurs contextes : celui du monde de l’art, qui est si souvent vu comme éloigné des difficultés de la vie quotidienne ; celui du discours politique et économique de la décennie antérieure, dominé par l’idée du développement ; et celui du vécu des spectateurs et spectatrices, dans ce que Yumbo dit de leur santé et des risques liés à l’exposition prolongée à des substances nocives.

Alicia Barney Caldas, Río Cauca, 1981-1982, trois réservoirs en acrylique transparent, 11 x 131 x 60 cm, remplis d’eau provenant de la source du Río Cauca, avec 15 tubes à essai contenant des échantillons d’eau de diverses parties du Río Cauca, ainsi que la documentation photographique et les données obtenues à partir des échantillons. Au fond du réservoir, gravé avec photogravure, se trouve une carte de la rivière, © Photo : Mauricio Zumaran

L’année suivante, A. Barney entame la création de Río Cauca [Rivière Cauca, 1981-1982]. Cette œuvre rend compte de la dégradation de l’un des principaux cours d’eau colombiens, qui traverse la ville natale de l’artiste, puis celle de Yumbo6. Elle présente cette fois-ci une approche clairement scientifique, mise en évidence par l’utilisation de tubes à essai et d’analyses chimiques, qui illustrent la dimension interdisciplinaire du projet. L’artiste a en effet a collaboré avec un scientifique pour mesurer les niveaux de substances polluantes dans l’eau7, ce qui constitue une innovation notable dans l’art colombien de l’époque. Río Cauca est composé de trois grandes cuves, identiques et peu profondes, en acrylique transparent, remplies d’une eau qu’A. Barney a puisée dans la rivière. Ces trois cuves correspondent à des prélèvements collectés respectivement en amont, au milieu et en aval de la rivière. Dans chacune des cuves est gravée, sur le fond, une carte de la rivière et cinq tubes à essai sont fixés au-dessus des cinq emplacements où l’artiste a effectué les prélèvements. À côté sont disposés les bidons ayant servi à recueillir l’eau et sur les murs adjacents les photographies qui documentent la collecte, ainsi que les analyses chimiques des échantillons. Ici, la transparence est à nouveau un élément crucial – pour les matériaux comme pour le processus – et sert un même objectif de révélation.

Avec Yumbo, Río Cauca et les autres œuvres d’art écologique qu’elle crée à cette époque, A. Barney espère qu’elle pourra pousser le public à agir en le sensibilisant à la question de la contamination et de ses origines8. Comme le montrent ces réalisations, la dégradation de l’environnement provient d’une modernisation encouragée par le capitalisme – une conséquence que le discours officiel ignore en véhiculant une idéologie de l’industrialisation et du développement technologique, nourrie par les ressources prétendument illimitées de la nature. Les solutions à apporter doivent être tout aussi symboliques que matérielles, dans la mesure où ce problème est si systémique et si généralisé qu’il ne peut être traité sans un changement radical de mentalités de la part du gouvernement, des entrepreneur·euse·s et des citoyen·ne·s9.

L’approche d’A. Barney est en adéquation avec l’évolution de la mouvance écologiste en Colombie, au sein de laquelle, de 1972 à 1983, des professeur·e·s d’université dénoncent la dégradation de l’écosystème, tandis que des universitaires engagé·e·s se mettent à considérer ces questions sous l’angle scientifique plutôt qu’idéologique10. Au même moment, la classe moyenne commence à s’intéresser « au développement personnel et au bien-être psychique et physique, avec l’apparition du culte de la santé et d’une nouvelle forme de spiritualité, d’un “retour à la vie intérieure11” », ce qui suscite un intérêt croissant pour les questions environnementales. Là où l’art d’A. Barney emprunte la voie scientifique, celui de M. E. Marmolejo suit en revanche un parcours différent en s’axant davantage sur l’expérience personnelle et la spiritualité.

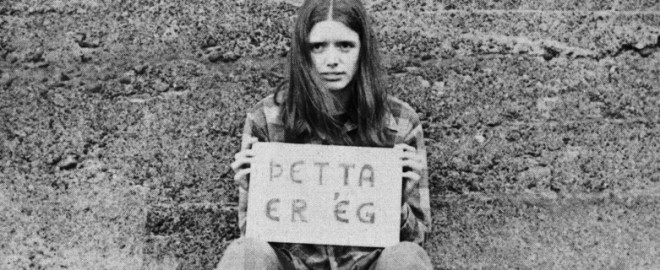

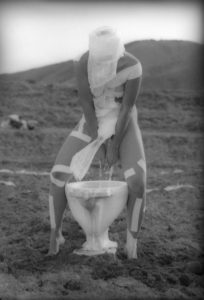

María Evelia Marmolejo, Anónimo 3, 1982, performance sur les rives du Río Cauca, Courtesy Prometeo Gallery Ida Pisani Milan, © Photo : Nelson Villegas

María Evelia Marmolejo, Anónimo 3, 1982, performance sur les rives du Río Cauca, Courtesy Prometeo Gallery Ida Pisani Milan, © Photo : Nelson Villegas

En plus d’être l’une des premières créatrices d’art écologique en Colombie, M. E. Marmolejo est également, au début des années 1980, l’une des pionnières de la performance, qui plus est ouvertement féministe12 . En 1982, elle met en scène Anónimo 3 [Anonyme 3] au bord de la rivière Cauca, qu’elle documente et expose sous la forme d’une vidéo et de photographies13 . Au cours de ce rituel de quinze minutes, l’artiste utilise de la gaze et du sparadrap pour couvrir partiellement son corps nu et pour envelopper complètement son visage. Elle marche le long d’une spirale dessinée à la chaux vive sur le sol jusqu’à une cuvette de toilettes placée au centre. Là, elle s’administre un lavement vaginal, lors duquel les bandes de gaze détrempées sont jetées dans les toilettes puis tombent sur la terre. Elle dispose ensuite délicatement les bandes mouillées au sol14. M. E. Marmolejo qualifie cette performance d’« acte d’expiation15 ». Dans un texte, elle explique : « Comme de nombreux cours d’eau dans le monde et, à vrai dire, la Terre en général, la rivière Cauca souffre des effets des déchets non biodégradables qu’y rejettent les industries et les individus. Ces déchets modifient l’équilibre naturel, bouleversent les cycles de décomposition et accélèrent la destruction de la biodiversité, de la flore et de la faune. Pour répondre à ces ravages, j’ai créé un rituel pour demander pardon à la Terre mère16. »

Les rituels étranges et intenses de M. E. Marmolejo ont pour but de créer du lien avec le public à travers l’affect. Les descriptions de ses premières performances, qui parlent de « manifestation d’une vulnérabilité physique17 » et d’un sentiment de « catharsis chez le spectateur18 », sont également valables pour Anónimo 3. Il est à noter que sa conception de l’environnement et de la place de l’être humain en son sein est très éloignée de celle des traditions chrétiennes et scientifiques occidentales. M. E. Marmolejo ressent une profonde affinité avec les mythologies autochtones, et plus particulièrement avec l’idée selon laquelle le sang menstruel posséderait un pouvoir de fertilité19. Son art est écoféministe, mais pas dans sa conception essentialiste, qui attribue à la femme le rôle de mère et de nourricière. M. E. Marmolejo cherche plutôt à se réapproprier une partie de la vie féminine (la menstruation) que la société occidentale a couverte de honte. Cette réhabilitation est avant tout une manière symbolique de faire changer les schémas de pensée et les comportements sociaux nocifs20

Dans deux œuvres plus tardives, M. E. Marmolejo pousse encore plus loin sa réflexion sur les ravages environnementaux, notamment en les mettant en parallèle avec les violations du corps humain. Residuos I et Residuos II [Résidus I et Résidus II, 1983 et 1984] sont des installations dont la thématique est « le chaos et la violence écologique engendrés par l’extraction excessive du pétrole21 ». Toutes deux comprennent des récipients remplis de divers « résidus » biologiques (parmi lesquels du sang, de l’urine, des intestins d’animaux et même un fœtus humain – éléments qui provoquent tous une forte réaction de dégoût), ainsi que d’autres matières organiques, en référence aux retombées néfastes de l’extraction pétrolière sur les corps humains23. Residuos II est également accompagné d’une performance au cours de laquelle l’artiste, nue, s’approche de l’installation en tournant le dos au public afin d’accentuer l’acte de vision. Destinées aux spectateur·rice·s, des informations biographiques sont inscrites sur son dos. Comme l’a noté la commissaire d’exposition Cecilia Fajardo-Hill, la manière dont M. E. Marmolejo traite des problématiques sociales (et des questions environnementales qui y sont inextricablement associées) est « viscérale, impérieuse et empathique23 ».

Bien que d’éminent·e·s critiques et commissaires d’exposition aient soutenu avec enthousiasme l’art écologique d’A. Barney et de M. E. Marmolejo au début des années 198024, d’une manière générale l’œuvre de ces deux artistes n’a été ni bien comprise ni acceptée. Elles étaient pionnières du genre en Colombie et leur art préfigurait des pratiques futures qui, en se fondant sur des techniques nouvelles, réexamineraient elles aussi la place de l’être humain au sein de son milieu naturel. Désormais, la destruction de l’environnement est un thème très répandu dans l’art contemporain, partout dans le monde, et de célèbres artistes colombien·ne·s, comme Miguel Ángel Rojas (né en 1946), Clemencia Echeverri (née en 1950) ou Carolina Caycedo (née en 1978), sont admiré·e·s pour leurs travaux dans ce domaine. Il est juste que les annonciatrices de cette évolution de l’art colombien soient reconnues, particulièrement dans le contexte actuel de crise climatique, où les œuvres d’A. Barney et de M. E. Marmolejo sont que plus pertinentes.

Carson Rachel, Printemps silencieux, traduction Jean-François Gravrand, Marseille, Éditions Wildproject, 2014.

2

La revue d’art féministe Heresies met en valeur cette contribution en 1981 dans son treizième numéro, intitulé Earthkeeping/Earthshaking et dédié au féminisme et à l’écologie. Plus récemment, Jade Wildy a analysé l’histoire de l’art écoféministe dans un essai ; voir Wildy Jade, « The Artistic Progressions of Ecofeminism: The Changing Focus of Women in Environmental Art », The International Journal of the Arts in Society, janvier 2012, vol. 6, no 1, p. 53-65.

3

Les deux artistes sont représentées par l’Instituto de Visión, une galerie fondée en 2014 à Bogota, qui met en valeur les « Visionnaires », ces artistes colombien·ne·s des années 1980 qui, malgré l’originalité de leurs œuvres, annonciatrices de l’évolution à venir dans le pays, n’ont reçu qu’une faible reconnaissance officielle. L’Instituto de Visión a joué un rôle crucial dans la visibilité de ces artistes en Colombie. À l’échelle internationale, l’inclusion des œuvres d’A. Barney et de M. E. Marmolejo dans l’exposition Radical Women: Latin American Art, 1960-1985 (organisée par Cecilia Fajardo-Hill et Andrea Giunta initialement au Hammer Museum à Los Angeles en 2017) marque un pas important, bien que l’exposition privilégie le lien qu’entretiennent leurs œuvres avec le corps plutôt qu’avec l’écologie.

4

Vásquez Edgar, « Historia del Desarrollo Económico y Urbano en Cali », Boletín Socioeconómico, avril 1990, no 20, p. 14. J’ai pris pour exemple Eternit à cause de sa triste notoriété et du lien qu’entretient son président-directeur général avec le monde de l’art. En effet, Eternit a continué à utiliser l’amiante bien après la reconnaissance de sa toxicité, et ce plus particulièrement dans les pays sous-développés qui ne bénéficiaient pas ou guère de réglementations officielles. De plus, Stephan Schmidheiny, l’ancien président-directeur général d’Eternit, est devenu au cours des dernières décennies un exemple parfait de l’usage que font du greenwashing et de l’artwashing les tenants du néolibéralisme, en se servant de « projets économiques écoresponsables » et de l’art pour donner une image positive du capitalisme. Voir Villamizar Guillermo, « Daros Latinamerica: Memorias de un Legado Peligroso », Esferapública, 3 décembre 2012, http://esferapublica.org/nfblog/daros-latinamerica-memorias-de-un-legado-peligroso, consulté le 25 mars 2020 ; Villamizar Guillermo, « Informe Daros: Arte y Dinero », Esferapública, 11 mai 2013, http://esferapublica.org/nfblog/informe-daros-arte-y-dinero, consulté le 25 mars 2020. C’est A. Barney qui a attiré mon attention sur ces articles.

5

À l’occasion d’une exposition collective itinérante, Arte para los Años 80, qui a ouvert ses portes au Museo de Arte Moderno La Tertulia, à Cali, le 21 mars 1980.

6

A. Barney présente une première version de l’œuvre lors de la première édition du Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano de Medellín en mai 1981. L’œuvre finalisée est présentée lors de l’exposition Actitudes Plurales au Museo de Arte Moderno La Tertulia en novembre 1982. Voir González Miguel, « Alicia Barney: El Paisaje Alternativo », Arte en Colombia, octobre 1982, no 19, p. 42.

7

Il s’agit du biologiste Roberto Díaz, professeur à l’Universidad Nacional de Palmira. Voir la page « Obra » sur le site Internet de l’artiste, https://www.aliciabarneycaldas.com/obra, consulté le 25 mars 2020.

8

Barney A., texte sans titre inédit, 2017.

9

L’anthropologue Nancy Motta González et la sociologue Aceneth Perafán Cabrera détaillent ce point de vue dans leur ouvrage Historia Ambiental del Valle de Cauca: Geoespecialidad, Cultura, y Género, Cali, Universidad del Valle, 2010, p. 21-24. Elles identifient « le manque de contrôle de la part des autorités et l’indifférence des citoyens et des entrepreneurs face aux effets de cette dégradation […] de la Cauca » comme l’un des plus importants freins (p. 79).

10

Tobasura Acuña Isaías, « El Movimiento Ambiental Colombiano : Una Aproximación a su Historia Reciente », Ecología Política, 2003, no 26, p. 111.

11

Ibid., « Se aumentó el interés por las experiencias personales, el bienestar psíquico y físico, a la vez que se desarrollaba un nuevo culto a la salud y una nueva espiritualidad, una “vuelta a la interioridad” » (traduction de l’autrice).

12

Fajardo-Hill Cecilia, « María Evelia Marmolejo’s Political Body », ArtNexus, juin-août 2012, no 85, vol. 11, https://www.artnexus.com/en/magazines/article-magazine/5d64034190cc21cf7c0a342e/85/maria-evelia-marmolejo-s-political-body, consulté le 25 mars 2020.

13

Anónimo 3 est exposé lors du VIIIo Salón Atenas au Museo de Arte Moderno de Bogota en novembre 1982.

14

Fajardo-Hill Cecilia, op. cit.

15

Citée dans Jaramillo Carmen María, « In the First Person: Poetics of Subjectivity in the Work of Colombian Women Artists, 1960-1980 », dans Fajardo-Hill Cecilia et Giunta Andrea (dir.), Radical Women Artists: Latin America Art, 1960-1985, cat. expo., Hammer Museum, Los Angeles, 2017, Brooklyn Museum, New York, Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, 2017-2018, Munich, New York, DelMonico Books, Prestel, 2017, p. 263.

16

Ibid. et Fajardo-Hill Cecilia, op. cit. L’autrice y cite également un extrait de cette note d’intention en précisant que M. E. Marmolejo l’écrit en 1982 avant de la retravailler en 2010-2011.

17

Serrano Eduardo, « Rosemberg Sandoval y María Evelia Marmolejo: “Actos y Situaciones” », Re-Vista del Arte y la Arquitectura en América Latina, 1982, vol. 2, no 8, p. 55. L’auteur y décrit la performance 11 de marzo 1982, présentée à la Galería San Diego à Bogota le 11 mars 1982.

18

González Miguel, « Cali », Re-Vista del Arte y la Arquitectura en América Latina, 1982, vol. 2, no 8, p. 55. L’auteur y décrit la première performance de M. E. Marmolejo, Anónimo 1, présentée à la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal de Cali en 1981.

19

Comme l’explique l’artiste, l’école catholique où elle a été éduquée lui a appris à avoir honte de ses règles. Elle poursuit : « Lorsque j’ai entendu parler du mythe autochtone qui fait de la menstruation l’élément primordial de la création de l’homme, le tabou que la religion m’avait inculqué s’est effondré. C’est à ce moment-là que j’ai compris que les règles devraient en fait être célébrées. » Correspondance avec l’autrice, 11 avril 2019.

20

Fajardo-Hill Cecilia, op. cit. Cecilia Fajardo-Hill y note que l’œuvre de M. E. Marmolejo a été injustement rejetée comme étant essentialiste – ce qu’elle n’est pas.

21

Marmolejo M. E., correspondance avec l’autrice, 11 avril 2019. Residuos I est installé au Museo de Arte Moderno de Cartagena. L’artiste crée et présente la performance Residuos II au XXIVo Salón Nacional de Artes Visuales à Pasto.

22

Fajardo-Hill Cecilia, op. cit. L’artiste précise que le fœtus est une référence à la mortalité infantile, sujet dont elle a entendu parler dans un article.

23

Ibid.

24

Eduardo Serrano, le commissaire d’exposition du Museo de Arte Moderno de Bogota, et Miguel González, un célèbre critique et commissaire d’exposition à Cali, ont tous deux soutenu l’œuvre d’A. Barney et de M. E. Marmolejo à cette époque.

Gina McDaniel Tarver est docteure et maîtresse de conférences en histoire de l’art à la Texas State University à San Marcos au Texas. Elle a obtenu son doctorat à l’University of Texas à Austin, où elle a bénéficié de la bourse d’études Fulbright. Elle s’est spécialisée dans l’art moderne et contemporain latino-américain, avec un intérêt particulier pour les politiques liées au genre, à l’espace et à l’écologie. Ses recherches portent sur les travaux de plusieurs femmes artistes, notamment ceux de Feliza Bursztyn (1933-1982), Beatriz González (née en 1938) et A. Barney, qui ont toutes en commun d’avoir défié les normes genrées et d’avoir activement participé à la formation de l’identité de l’art colombien. Elle est l’autrice de The New Iconoclasts: From Art of a New Reality to Conceptual Art in Colombia, 1961-1975 (Bogota, Ediciones Universidad de los Andes, 2016) et a dirigé avec Michele Greet l’ouvrage Art Museums of Latin America: Structuring Representation (New York, Routledge, 2018).

Gina McDaniel Tarver, « « La pénétration nécessaire pour exiger le bon » : Alicia Barney, María Evelia Marmolejo et les origines de l’art écologique colombien » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 15 avril 2020, consulté le 22 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/la-penetration-necessaire-pour-exiger-le-bon-alicia-barney-maria-evelia-marmolejo-et-les-origines-de-lart-ecologique-colombien/.