Recherche

Au cours des années 1960, de nombreux artistes se sont intéressés à la poubelle en tant qu’objet sociologique, critique et politique : l’exemple le plus frappant est certainement Arman, qui entame à partir de la fin de l’année 1959 une recherche où il déverse des poubelles dans des cuves transparentes1.

Très vite confronté aux problèmes de fermentation et d’odeurs pestilentielles, l’artiste commence à effectuer un tri au moment de la sélection des ordures2, et débute une nouvelle série, connue aujourd’hui sous le titre générique de Poubelles. Même si cette sélection parmi les déchets était considérée par Arman comme une « atteinte au geste3 » (appropriationniste), elle empêcha les Poubelles de voir leur contenu se dégrader, comme de réelles poubelles domestiques.

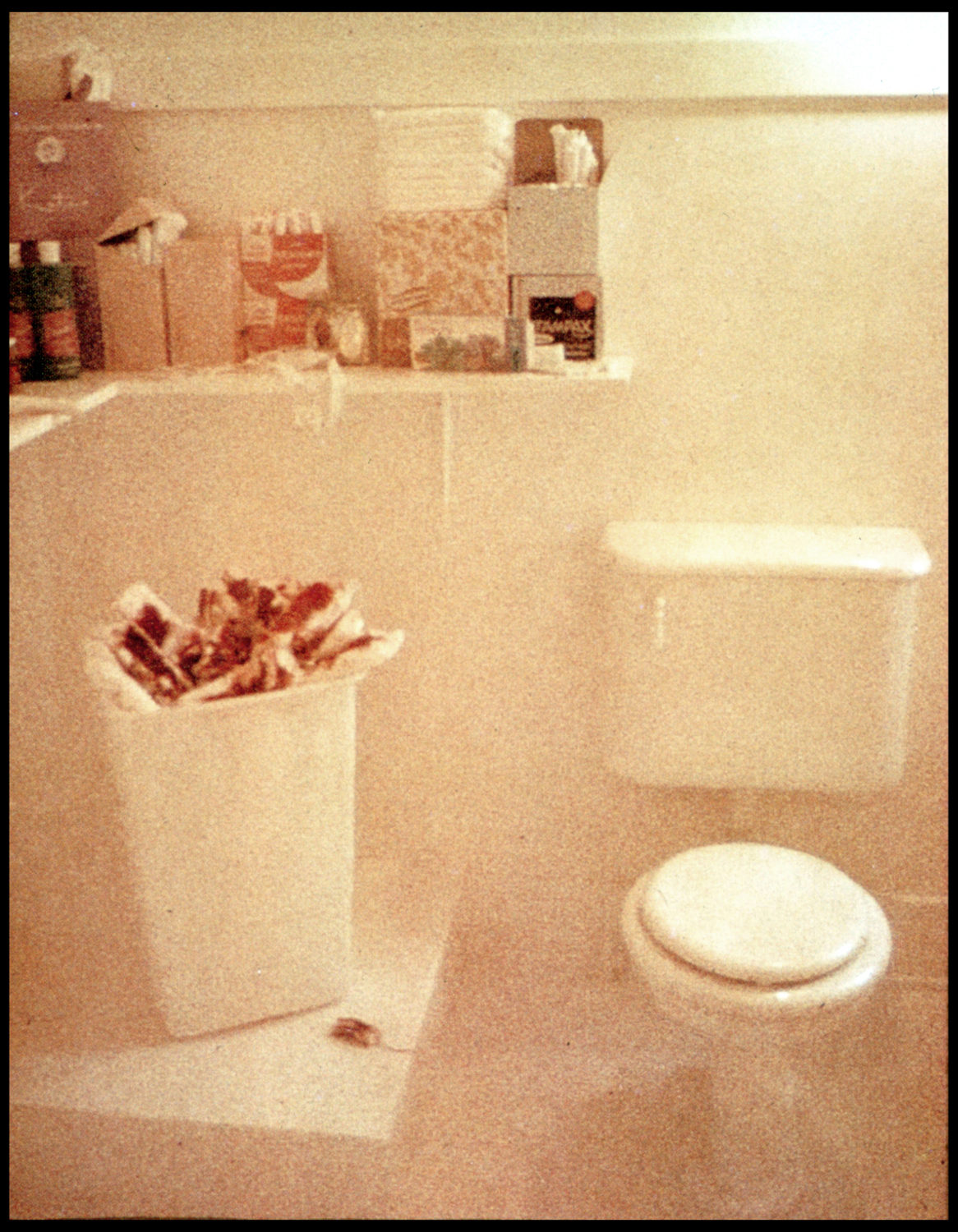

Arman, La Condition de la femme no 1, 1960, verre, bois, tissu, plastique, liège et métal, 92 x 46,2 x 32 cm, © Tate, 2017 / DACS, London / ADAGP, Paris

Niki de Saint Phalle, Assemblage, Blue Wood Ball, © Photo : André Morin, Courtesy Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois

Niki de Saint Phalle, Assemblage, Rusty Nail 2, © Photo : André Morin, Courtesy Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois

Niki de Saint Phalle, Assemblage, Strings 1, © Photo : André Morin, Courtesy Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois

En 1960, Arman réalise une œuvre au titre ambigu, La Condition de la femme no 1, constituée d’une poubelle de salle de bains. Même s’il serait injuste d’accuser Arman de puritanisme – La Condition de la femme no 1 contient par exemple une boîte de tampons hygiéniques de la marque « Tampax », tout comme deux autres Poubelles, les Grands déchets bourgeois (1960) et la Poubelle de Jim Dine (1961) – le fait d’évoquer en 1960 une « condition de la femme » expurgée des scories organiques que peuvent contenir d’habitude les poubelles de salle de bains est pour le moins lourde de sens. En dépit de la présence de quelques mouchoirs et cotons démaquillants, les tampons hygiéniques de La Condition de la femme no 1 sont bien inutilisés et emballés4, et constituent une image de la « condition de la femme » du début des années 1960 quelque peu policée, et parfaitement conservable en l’état. Chez ses contemporains qui se sont eux aussi penchés sur l’objet-poubelle, on retrouve encore moins d’allusions genrées, qu’il s’agisse de La poubelle n’est pas d’Arman ! (1961) de Daniel Spoerri, la Performance dans les détritus (1961)5 de Bernar Venet ou de la série Les Poubelles vides (1962)6 de Ben : toutes sont référencées par rapport au travail d’Arman, sous forme d’hommages ou de critiques. Seule Niki de Saint Phalle semble s’en éloigner, avec ses petits assemblages de déchets – non organiques – noyés dans le plâtre, réalisés au début des années 1960. Cette série sans titre, très mal connue, n’a été exposée que de façon posthume, et n’a jamais fait l’objet d’études approfondies7. Par ailleurs, contrairement aux Poubelles d’Arman, la dimension domestique ne paraît pas revendiquée : dans le plâtre ont été plongés des craies, des trombones, des jouets d’enfant, des boutons, des fleurs en plastiques, des vis et toutes sortes d’objets assez peu liés aux déchets de la salle de bains ou de la cuisine.

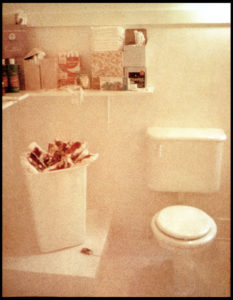

Dans son article « Poubelle’s blues » paru en 19788, Gilbert Lascault évoque de nombreux artistes qui se sont intéressés au « reste », aux scories : Kurt Schwitters, Marcel Duchamp et Jean Dubuffet côtoient Arman, Daniel Spoerri, Piero Manzoni ou Bernard Réquichot. Nulle femme dans la sélection du critique d’art ; or le motif de la poubelle comme réceptacle à déchets a bien été utilisé par des artistes femmes, qui en ont fait un objet très différent dans ses fonctions et ses sous-entendus des Poubelles d’Arman. Une des plus célèbres, sorte de doppelgänger de La Condition de la femme no 1, est sans doute celle de Judy Chicago dans la Womanhouse (Los Angeles), en 19729. L’installation, intitulée Menstruation Bathroom, consiste en une reconstitution de salle de bains aux murs et au mobilier immaculés, mais dont la poubelle – blanche, et posée sur un socle comme une sculpture classique – déborde de serviettes et tampons rougis de sang menstruel10. Que le sang des tampons et autres serviettes ait été réel ou reproduit à la peinture rouge ne change rien au caractère accusateur de cette œuvre, introduisant, au moins symboliquement, souillure et mauvaises odeurs au sein d’un espace de monstration, frontière qu’Arman n’avait osé dépasser. Le fait que l’œuvre soit présentée non dans un contexte institutionnel mais dans un cadre autonome et qu’elle soit destinée à être détruite en même temps que la maison qui l’abritait, après six semaines d’exposition, en dit long sur les différences de perception de l’œuvre d’art entre Arman et Judy Chicago, une certaine urgence caractérisant le travail de cette dernière.

Par ailleurs, deux artistes du Feminist Art Program Performance Group, Christine Rush et Sandra Orgel, réalisent à la Womanhouse différentes actions évoquant la condition de la femme au foyer, qu’il s’agisse de repasser (Ironing) ou de nettoyer le sol (Scrubbing). Le ramassage des ordures, bien que non présenté dans le cadre de ces performances, n’est pas sans interroger les milieux féministes artistiques de l’époque, qui s’intéressent fortement aux tâches domestiques effectuées par les femmes. Le « Manifesto for Maintenance Art » (1969) de Mierle Laderman Ukeles, projet ambigu mêlant réflexions écologiques sur l’abondance de déchets et tâches domestiques, est en cela éloquent. L’artiste se propose d’habiter au sein du musée, et de l’entretenir : « Je l’aurais nettoyé, j’aurais donné à manger aux gens, j’aurais balayé, fait la poussière11 ». Entre 1973 et 1976, avec ses Maintenance Art Performances12, elle réalise en partie les projets du manifeste en nettoyant et faisant la poussière dans différents musées. La performance a de quoi mettre mal à l’aise : comme elle le rappelle dans le Maintenance Art Manifesto, le nettoyage domestique – laver la vaisselle, changer les couches, sortir les poubelles, etc. – demeure un travail sous-estimé et majoritairement féminin13.

En France et en Belgique, ces réflexions sont également particulièrement vivaces au début des années 1970 : Les Cahiers du GRIF consacrent en 1974 le numéro 2 de leur revue à la question du travail domestique, sous le titre « Faire le ménage c’est travailler14 ». Bien que ces questionnements ne soient pas mis en relation avec l’art contemporain dans la revue, on peut penser que ces débats sur le travail domestique féminin ont encouragé les artistes du collectif « Femmes en lutte » à présenter en avril 1975, à l’occasion du 26e salon de la Jeune Peinture, des « amoncellements de sacs poubelles [sic]15 ». Aline Dallier, décrivant rétrospectivement l’installation, parle d’une « dénonciation de notre conditionnement domestique » : sur les sacs plastique, on peut lire de courtes phrases, dont « Petite, occupe-toi de tes ordures !16 ». La même année, Marianne Berenhaut présente dans les Cahiers du GRIF sa série de sculptures intitulées les Poupées-poubelles. Bien qu’elles ne comportent pas de déchets au sens propre, mais plutôt des débris – bouts de laine, de cuir, paille, limaille de fer… – enveloppés dans des collants, leur appellation demeure frappante. Cette violence symbolique faite au corps féminin est expliquée par l’artiste en ces termes : « À travers des objets très quotidiens je veux pointer une violence […], c’est un apport de violence, et ce monde de poupées-poubelles qui est effectivement un monde au féminin (cela n’est pas un monde asexué) montre une certaine violence, violence au féminin, que je subis17. »

Au cours des années 1960 puis 1970, la poubelle est donc bien associée au travail domestique féminin. La lecture d’un ouvrage de référence français sur la question, dont une réédition parut en 1963, permet de s’en convaincre aisément : gratifié d’un « Manifeste de l’art ménager » qui pourrait faire sourire après avoir consulté le « Manifesto for Maintenance Art » de Mierle Laderman Ukeles, l’ouvrage L’art ménager, comportant plus de mille pages de conseils en tout genre, consacre un de ses chapitres à « l’évacuation des déchets18 ». Une hiérarchisation des déchets, qui aurait sans doute pu intéresser Arman, entre les solides imputrescibles combustibles, les putrescibles et les solides imputrescibles non combustibles, conduit à des éliminations diverses, parmi lesquelles la poubelle tient une place importante. Les variations de forme, de matériau, de couleur et de possibilité d’ouverture n’aboutissent toutefois qu’à une seule conclusion : c’est d’abord la maîtresse de maison qui ira descendre la poubelle, remplie de déchets « putrescibles et malodorants19 ».

La poubelle, en tant qu’objet traditionnellement lié au monde féminin, était donc plus que délicate à investir par les femmes artistes, qui risquaient d’être considérées comme les représentantes d’un art domestique essentialisant qui les renverrait systématiquement à leur condition d’artistes femmes. Mais en étant récupérée par des artistes hommes, qui en ont expurgé son caractère genré fortement politique, la poubelle a été réduite au silence en tant qu’instrument de soumission ménager, pour apparaître uniquement comme le symbole d’une réflexion générale sur le déchet, à une époque où se développe l’écologie politique. Le présent article vise à rétablir son caractère de fétiche domestique dans les années 1960 et 1970. Par ailleurs, il faut constater à quel point les exemples sus-cités d’artistes femmes qui firent usage de la poubelle dans des contextes performatifs ou nécessairement éphémères, éloignés du musée et du système marchand, s’opposaient à la conception de l’œuvre telle qu’énoncée par la série des Poubelles d’Arman, sculptures achevées et potentiellement exposables.

Camille Paulhan (1986, France) est critique et historienne de l’art, elle vit et travaille entre Paris et Bayonne. Elle a suivi des études d’histoire de l’art et a soutenu en 2014 une thèse portant sur la question du périssable dans l’art des années 1960-1970. Membre de l’AICA France, elle publie des textes pour des catalogues et des revues spécialisées ; elle est également correspondante pour le journal lyonnais Hippocampe. Elle enseigne l’histoire de l’art à l’École d’art de Bayonne et à l’École supérieure d’art des Rocailles à Biarritz.

Sur ces œuvres, voir Renaud Bouchet, La première série des Poubelles (1959-1966) dans l’œuvre d’Arman (né en 1928) (dir. Jean-Paul Bouillon), mémoire de maîtrise en histoire de l’art, Université Blaise-Pascal – Clermont II, 2002, p. 22. De ces premières Poubelles ne subsiste quasiment aucune trace photographique.

2

Voir Renaud Bouchet, « Dialogue épistolaire avec Pierre Restany autour des Poubellesd’Arman (mai 2001 – décembre 2002) », Cahiers du musée national d’Art moderne no 96, été 2006, p. 89.

3

Arman, entretien avec Catherine Millet, art press, no 8, décembre 1973-janvier 1974, p. 16.

4

Je remercie Katie Dungate, responsable de la conservation à la Tate Modern, pour ces précisions sur cette Poubelle [courriel à l’auteure, 2 décembre 2013].

5

Sur cette œuvre, voir Damien Sausset, « Les ‘‘performances’’ de Bernar Venet dans une problématique du contexte », Bernar Venet : performances, etc. 1961-2006, Milan, Charta, 2006, p. 71.

6

Sur cette œuvre, voir Ben : strip-tease intégral, cat. expo. (musée d’Art contemporain de Lyon, 3 mars – 11 juillet 2010), Paris, éd. Somogy, 2010, p. 84.

7

En 2013, la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois édite à l’occasion de l’exposition « En joue ! Assemblages & Tirs (1958-1964) » le catalogue du même titre, Paris/Hanovre, Galerie Vallois/Fondation Ahlers pro arte.

8

Gilbert Lascault, « Poubelle’s Blues », Traverses, no 11, mai 1978.

9

Sur la Womanhouse, nous renvoyons aux écrits suivants : Miriam Shapiro, « The Education of Women as Artists: Project Womanhouse », Art Journal, vol. 31, no 3, printemps 1972 ; Judy Chicago, Through the Flower: My Struggle as a Woman Artist, New York, Anchor Books, 1977 ; Arlene Raven, « Womanhouse », Norma Broude et Mary D. Garrard, The Power of Feminist Art, New York, Harry N. Abrams, 1994. Voir également le documentaire de Joanna Demetrakas, Womanhouse, 1974, réédité en 2013 par Le peuple qui manque.

10

La présence effective de sang menstruel dans la Menstruation Bathroom peut être mise en doute, en dépit des photographies de l’œuvre montrant une poubelle blanche débordant de tampons et d’autres serviettes usagées rouge vif. Si Chicago parle d’une salle « très très blanche et propre et désodorisée – désodorisée à l’exception du sang, la seule chose qui ne pouvait être masquée », Arlene Raven parle quant à elle de « tampons et de kotex sanglants (simulés) ». Voir Judy Chicago, citée par Arlene Raven, « Womanhouse », op. cit., p. 57 et Arlene Raven, Crossing Over: Feminism and Art of Social Concern, Londres, EMI Research Press, 1988, p. 119 (traduction de l’auteure).

11

Mierle Laderman Ukeles, entretien avec Bénédicte Ramade, dans Écoplasties : art et environnement (Nathalie Blanc et Julie Ramos, éd.), Paris, Manuella, 2010, p. 268.

12

Sur ces œuvres et la question de l’art domestique, voir Helen Molesworth, « House Work and Art Work », dans Art After Conceptual Art (Alexander Alberro et Sabeth Buchmann, éd.), Cambridge/Londres, éd. MIT Press, 2006, pp. 72 et suiv.

13

Pour le texte intégral (en anglais) du « Manifesto for Maintenance Art », voir Documents, no 10, automne 1997, pp. 6-7.

14

Les Cahiers du GRIF, no 2, 1974.

15

Francis Parent et Raymond Perrot, Le Salon de la Jeune Peinture : une histoire (1950-1983), Paris, Jeune Peinture, 1983, p. 164.

16

Aline Dallier, « Le mouvement des femmes dans l’art », Opus International, no 66-67, printemps 1978, p. 37.

17

Marianne Berenhaut, « Poupées-poubelles », Cahiers du GRIF, no 7, juin 1975, p. 48. Sur les Poupées-poubelles, réalisées par Marianne Berenhaut au début des années 1970, voir Isabelle de Longrée, « Poupées et tabous, le double jeu de l’artiste contemporain », Poupées et tabous : le double jeu de l’artiste contemporain, cat. expo. (Maison de la culture, Namur, 19 mars – 26 juin 2016), Paris, Somogy, 2016, pp. 74-75.

18

Paul Breton (dir.), L’Art ménager, Paris, Flammarion, 1963 [1952], pp. 931 et suiv.

19

Ibid.

Camille Paulhan, « « Petite, occupe-toi de tes ordures ! » » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 9 février 2017, consulté le 19 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/take-out-your-own-trash-girl/.