Adriena Šimotová

Adriena Šimotová, face, Bratislava/Prague, Slovenská národná galéria v Bratislave/Kant, 2004

Adriena Šimotová, Empreintes, galerie de France, Paris, 6 novembre – 4 décembre 1982

→L’Œil éphémère, œuvres d’Adriena Šimotová, musée des Beaux-Arts, Dijon, 28 juin – 30 septembre 2002

→Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc, 9 novembre 2006 – 28 janvier 2007

Peintre et dessinatrice tchèque.

Personnalité dominante de la scène artistique tchèque depuis les années 1970 et très tôt engagée dans le combat politique de l’avant-garde pragoise, Adriena Šimotová porte au plus haut niveau de signification symbolique l’expression du corps souffrant, qui fonde sa démarche artistique. Formée par Zdenek Balas à l’École d’État d’arts graphiques puis à l’École des arts décoratifs auprès de Josef Klapickly, elle se lie avec les membres du groupe UB 12, dont font partie, entre autres, Václav Boštík, Stanislav Kolibal, Věra Janoušková (1922-2010), Mzarek, et son futur mari Jiří John, tous attachés à maintenir une tradition humaniste et spirituelle. À la suite d’événements politiques, d’épreuves personnelles – le décès de son époux en 1972 et celui de son fils –, elle abandonne l’abstraction pour la figure humaine, qui devient l’unique thématique de son œuvre. À la fin des années 1960, A. Šimotová délaisse le travail de peinture pour celui de collages muraux ou de « dessins spatiaux » (Arrivée-Départ, 1977 ; Torse, hommage à l’Antiquité, 1979-1980), où sont juxtaposées des surfaces de matières hétérogènes : toile, tissu, verre, plomb, papier.

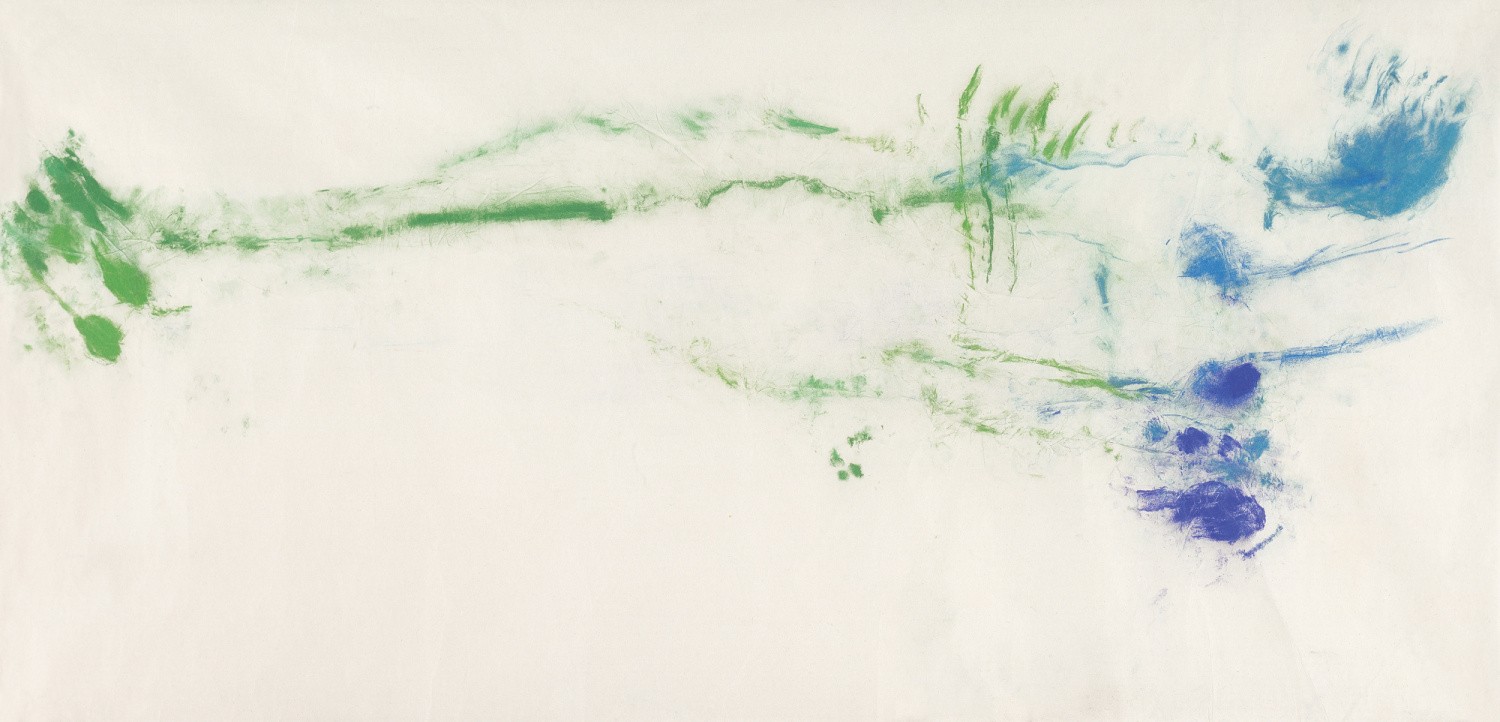

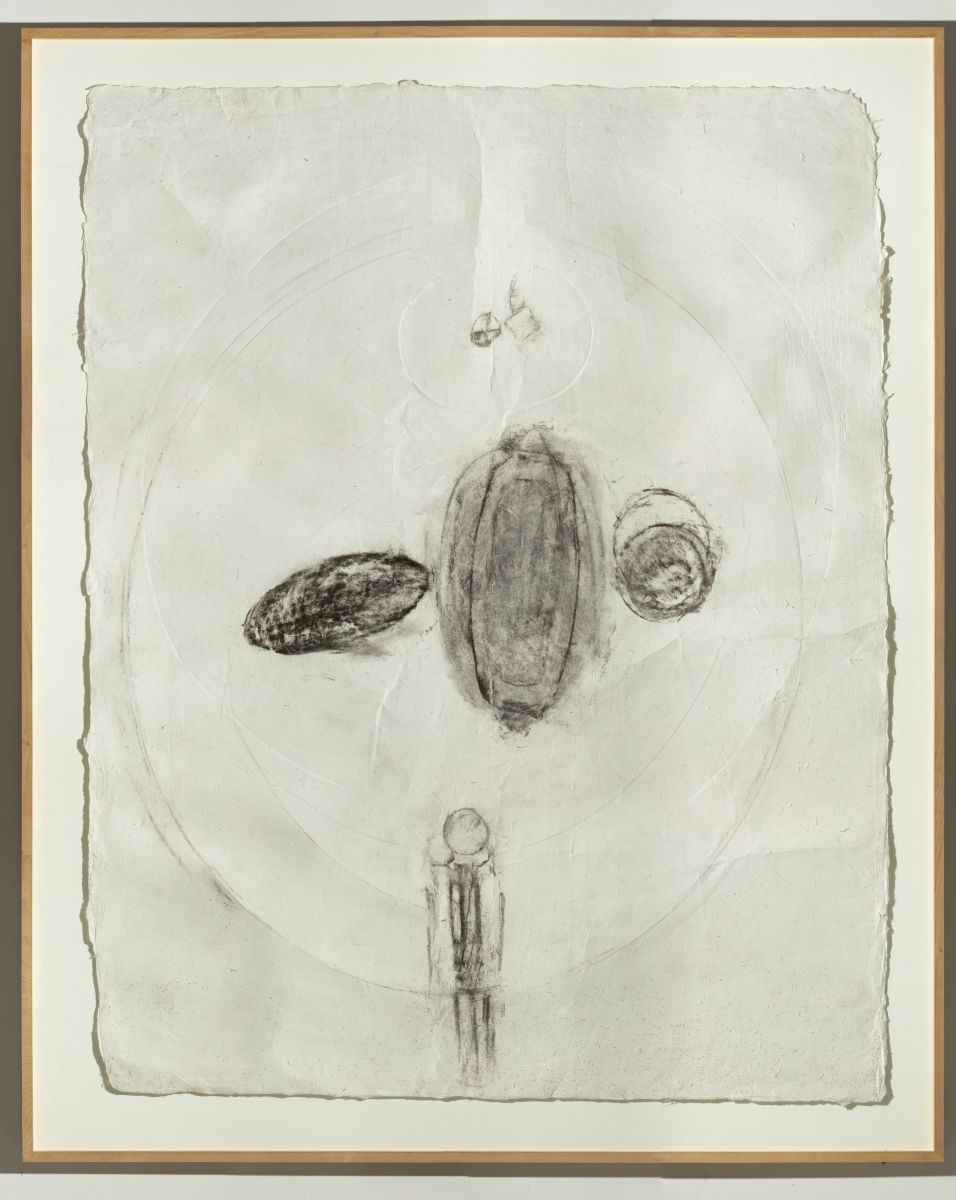

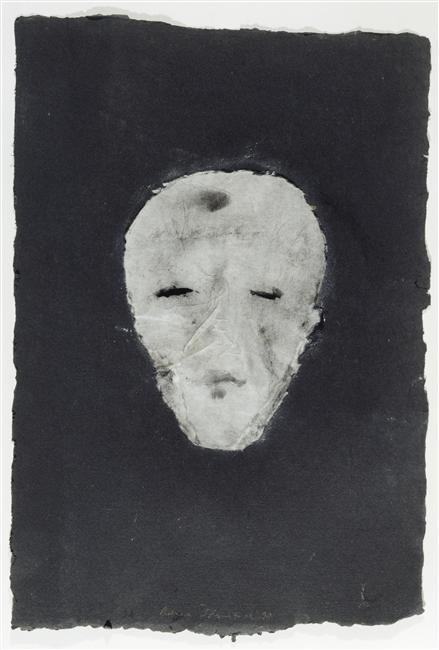

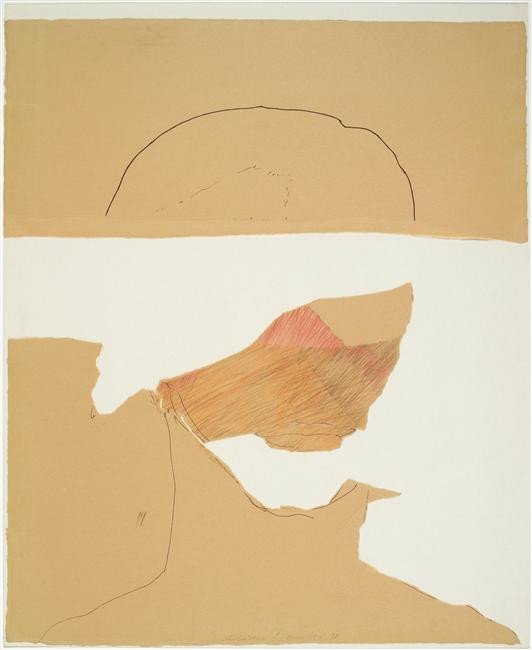

Ces surfaces libres, découpées, déchirées, flottantes se plient à la vie même de l’apparition/disparition de la forme humaine, en disent la fragilité, la précarité : préoccupation que l’on pourrait qualifier d’« existentialiste » et influencée par la pensée de Martin Buber sur les conditions temporelles et physiques de la présence de l’homme. En optant définitivement pour le papier, dont elle questionne tout à la fois la fragilité et la résistance, et qu’elle affectionne pour sa perméabilité et sa capacité à être une surface sensible de dépôt – c’est-à-dire pour son devenir « peau » –, elle multiplie les procédures d’intervention graphique : trouer, lacérer, feuilleter, froisser, frotter (souvent à même le corps), griffer, scarifier. C’est un travail de mélancolie : l’artiste privilégie le vide, le translucide, le transparent (avec une prédilection particulière pour le papier calque et le papier de soie) pour dire l’invisible du visage, le mystère de son destin. Attachée à l’expérience intime du deuil, la figure, ou le corps, n’apparaît jamais en entier, mais par fragments déchirés, épars, traversés par des espaces vacants, et par allusions – crayonnages, frottements du crayon graphite ou du pastel coloré. Silhouettes corporelles arrachées au néant avec tremblement (Figure extatique, 1986-1986 ; Prière pour un village abandonné, 1993), visages fantômes d’yeux et de bouches (Tête expressive, 1985-1986) relèvent d’un statut d’images acheiropoïètes. La dimension de l’œuvre peut être environnementale : rouleaux suspendus, séries de bandes alignées (cycle du Passant, 1999). Jamais aucune emphase graphique ne vient entacher le caractère de vérité, le statut de trace objective de ces surfaces de mémoire livrées de face. L’œuvre d’A. Šimotová est une méditation sans mot, à l’émotion toute intériorisée.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013