Amal Abdenour

Rigal, Christian, « La photocopie devient un art », in : Le monde, 20 novembre 1983, p. v

→De Mèredieu, Florence, « La « révolution » des images », in Art press, Décembre 1983, p. 20

→Falgayrettes, Christiane, « Pour tout pinceau une photocopieuse – une interview d’Amal Abdenour recueillie par Christiane Falgayrettes », in Afrique-Asie, n° 260, 1er mars 1982, p. 55

Dans le labyrinthe de l’oreille coquillage. Rétrospective Amal Abdenour, Enseigne des Oudin, Paris, 13 avril 2024 – 8 juin 2024

→What Happened to the Pioneer ?, Société des arts technologiques de Montréal, Québec, 1995

→Féminie 75, première exposition du groupe Dialogue, UNESCO, Paris, 7 décembre 1976 – 8 janvier 1977

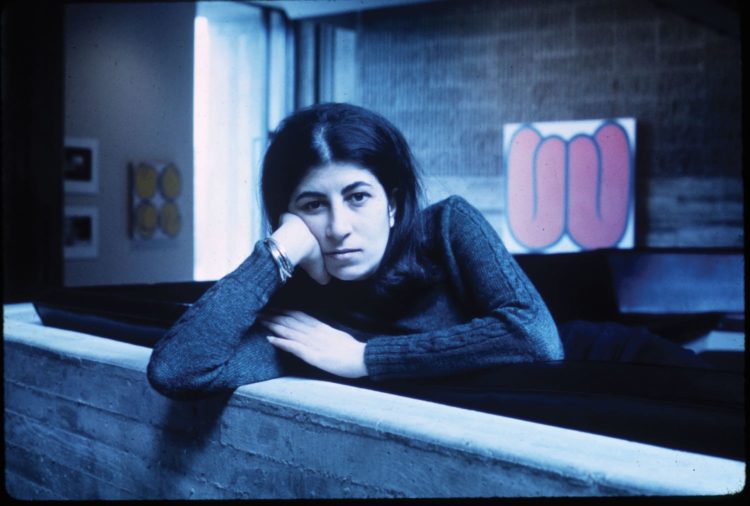

Plasticienne franco-palestinienne.

Amal Abdenour est née à Naplouse en Palestine en 1931. Sa mère, qui élève seule ses cinq enfants depuis le décès de son mari, décide, dès le début de la Nakba, en 1948 de partir s’installer au Caire. La famille laisse derrière elle le souvenir d’une vie heureuse, désormais sans autres attaches que mémorielles. Nous sommes devenu·es comme « la Cendre », écrira-t-elle dans ses mémoires inédites, « emportée par le vent aux quatre coins du monde sans frontières, comme les pétales de fleurs diverses ».

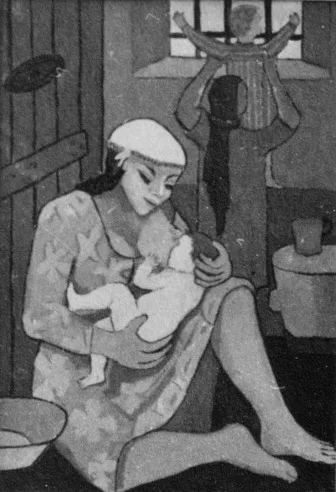

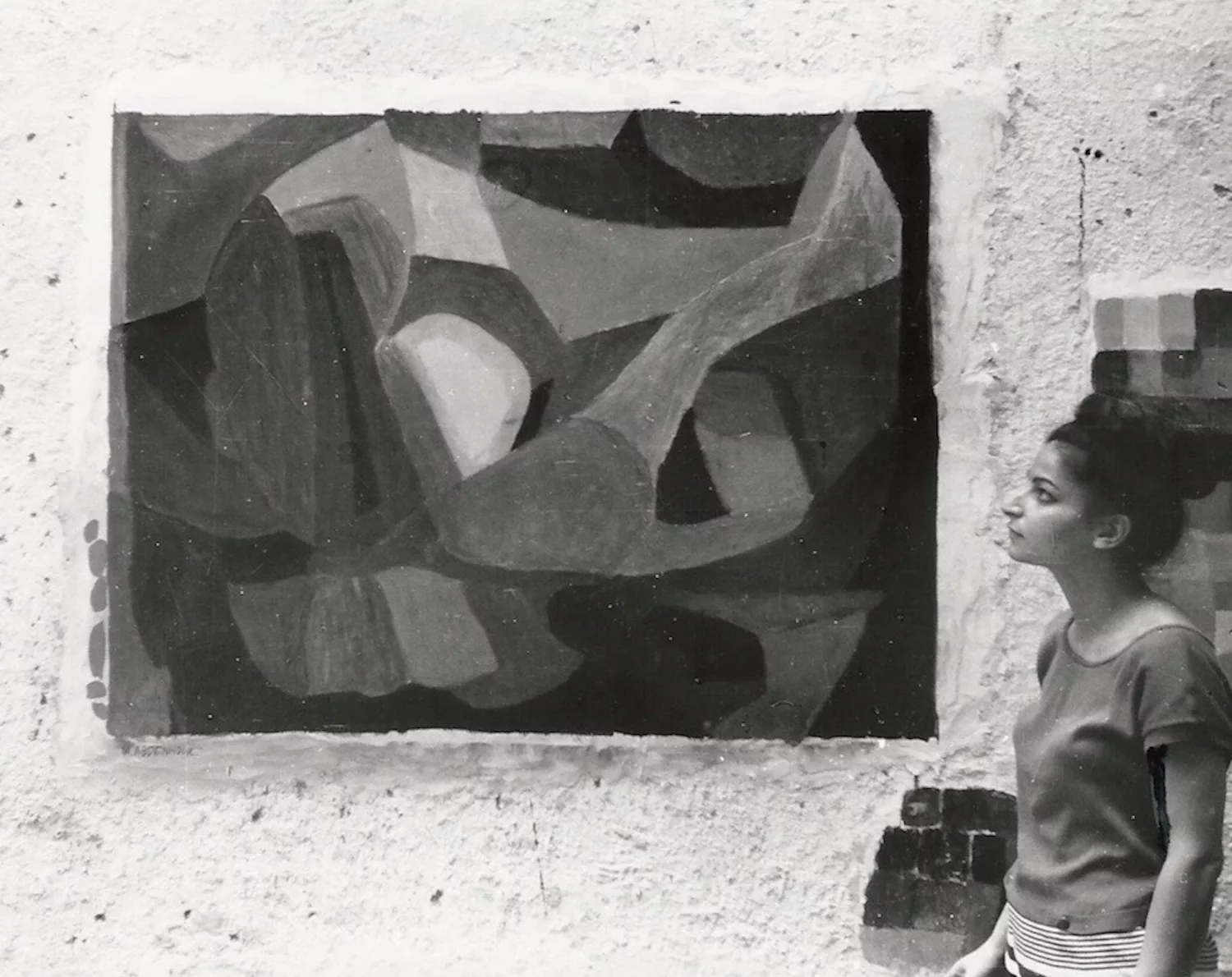

Après ses études secondaires, A. Abdenour intègre les Beaux-Arts de Zamalek au Caire. Elle se retrouve dans l’entourage des peintres Ramsès Younane (1913-1966) et Inji Efflatoun (1924-1989), membres du groupe Art et Liberté, offrant à une jeune génération d’artistes et d’intellectuel·les dans les années 1940 une réflexion sur de nombreuses réformes culturelles et politiques à venir. Elle y rencontre également le peintre William Ishaq qui lui fait fréquenter les Jeunesses communistes. Arrêtée pour ses convictions politiques par le nouveau gouvernement de Gamal Abdel Nasser, elle sera enfermée en 1954 à la prison de la Citadelle pendant deux ans et demi. Elle peindra quelques toiles en captivité dont il ne reste que des archives photographiques, notamment Maternité en prison (vers 1953). Après sa libération en 1957, elle participera à quelques expositions de groupe au Caire.

En 1962, après un court séjour en Lybie, elle s’installe à Paris pour y parachever sa formation artistique à l’École des beaux-arts, notamment au sein de l’atelier d’Albert Lenormand (1915-2013). Elle en sort diplômée en peinture murale, fresque et mosaïque.

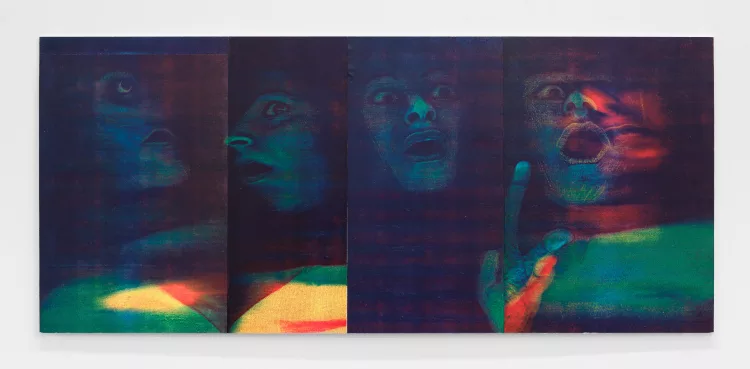

En 1970, elle commence à réaliser des œuvres sur une photocopieuse Rank Xerox qu’elle appellera « la machine à peindre ». L’électrographisme va devenir ainsi son seul mode d’expression pendant toute une décennie. Elle expose ses œuvres en France mais aussi à l’international, devenant une des pionnières du Copy Art.

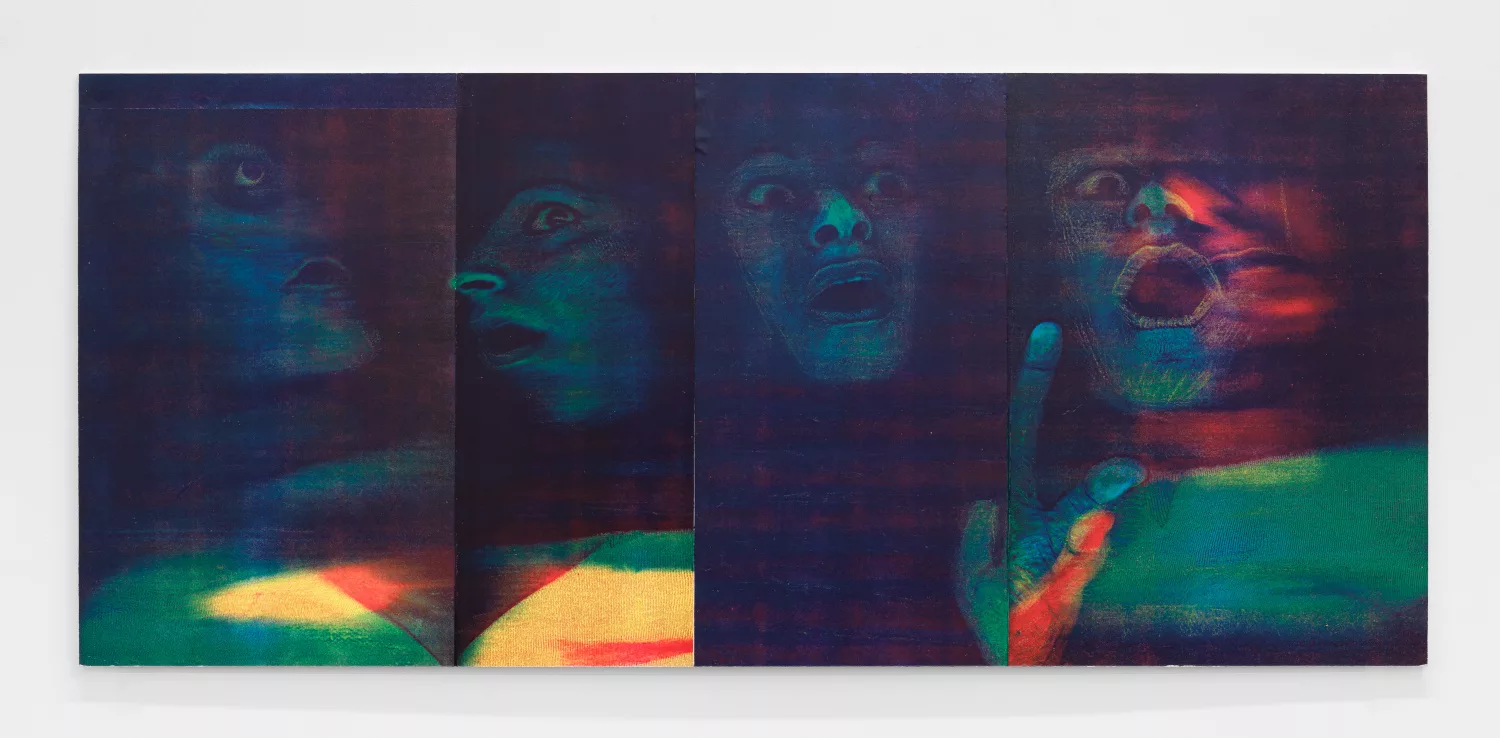

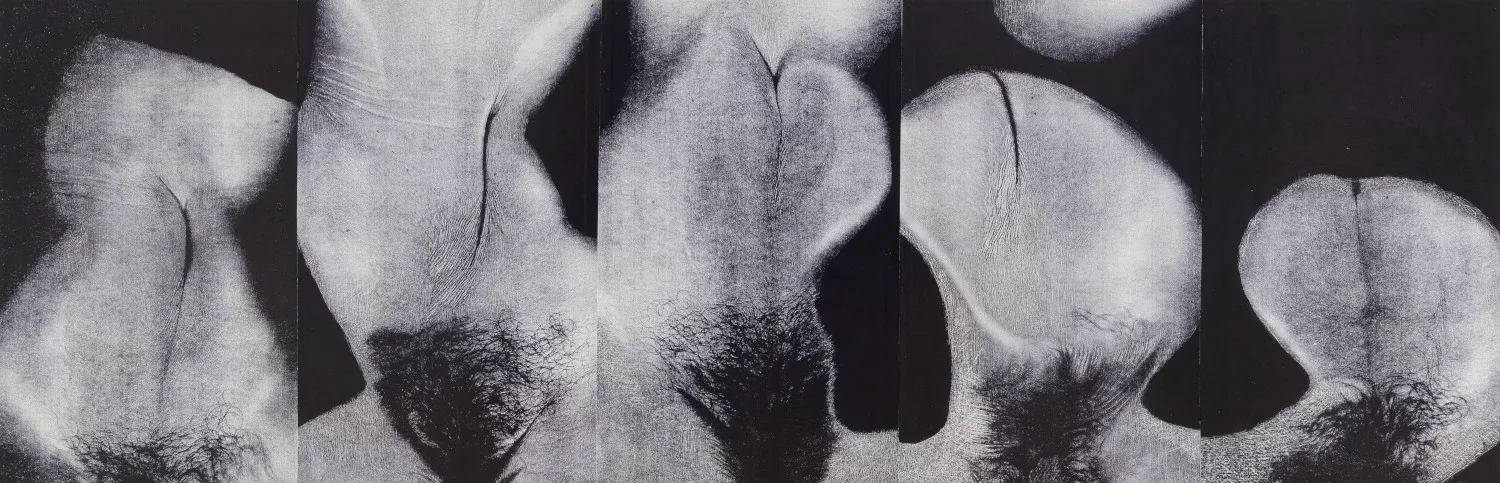

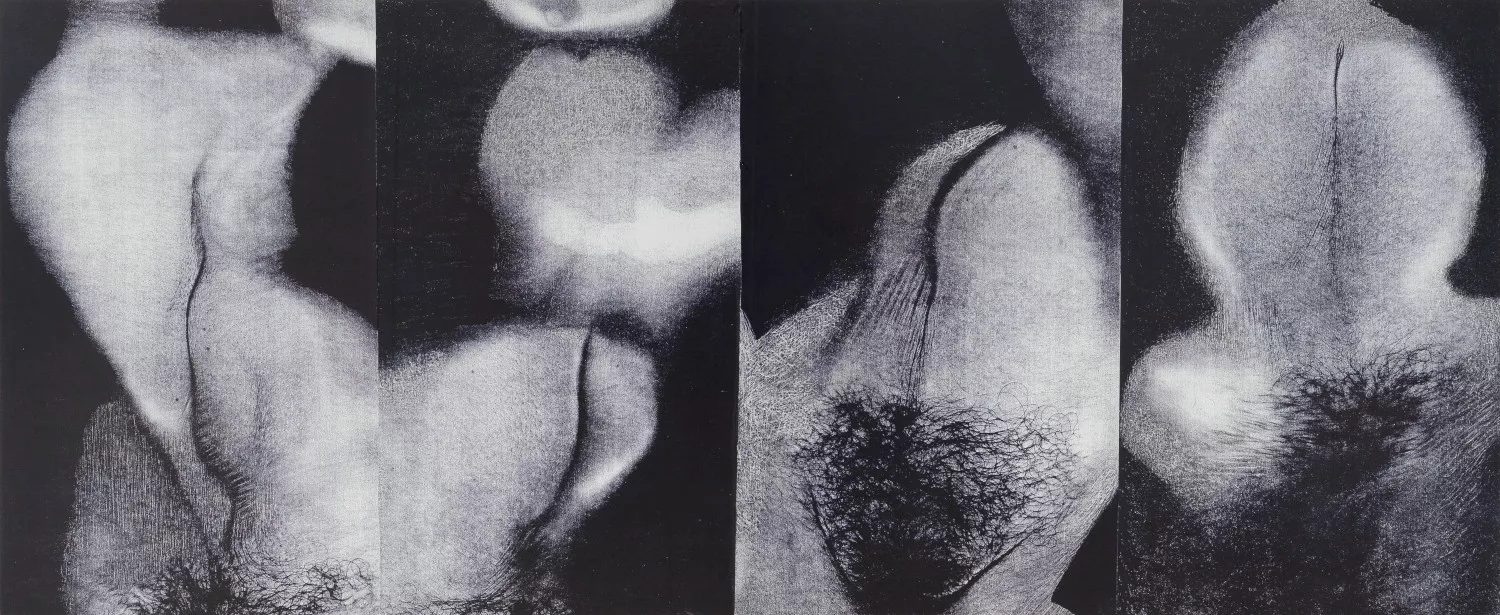

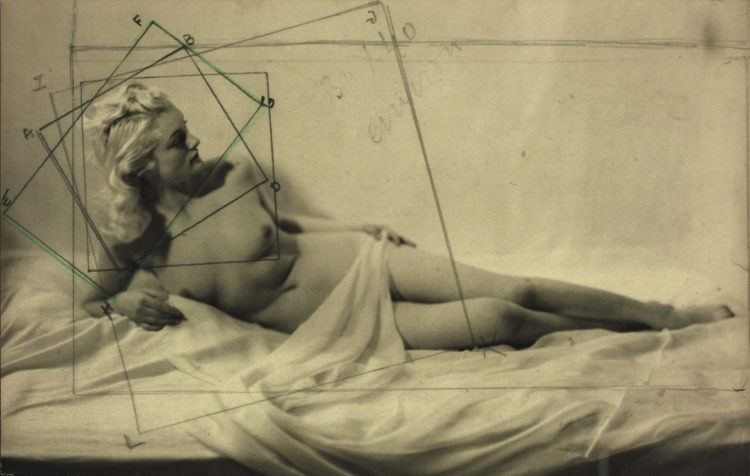

Tout d’abord en noir et blanc, puis en couleur à partir de 1974, ses œuvres « utilisant la lumière intérieure et extérieure de la machine, captent des effets instantanés, variables, transformables, mais non reproductibles », reflétant ainsi, comme la lumière, « une idée imprécise et unique de la vie ». Les diverses procédures techniques permises par la photocopie ainsi que les retouches graphiques, les assemblages et les recompositions qu’elle opère ensuite, aboutissent à des œuvres exploitant « le hasard transformé en art par son propre souffle […] fresques d’images mouvantes dans l’immobilité du temps ».

Si certaines œuvres sont purement abstraites, son travail s’inscrit également dans le mouvement de l’art corporel. Elle réalise des séries d’autoportraits avec des fragments de son corps, appuyés sur la machine, recomposés peut-être, comme autant de recherches identitaires d’un moi en exil. Ce sont aussi parfois des images d’un corps sexué, montré sans tabou, comme dans 9 unités triomphantes (1970-1979).

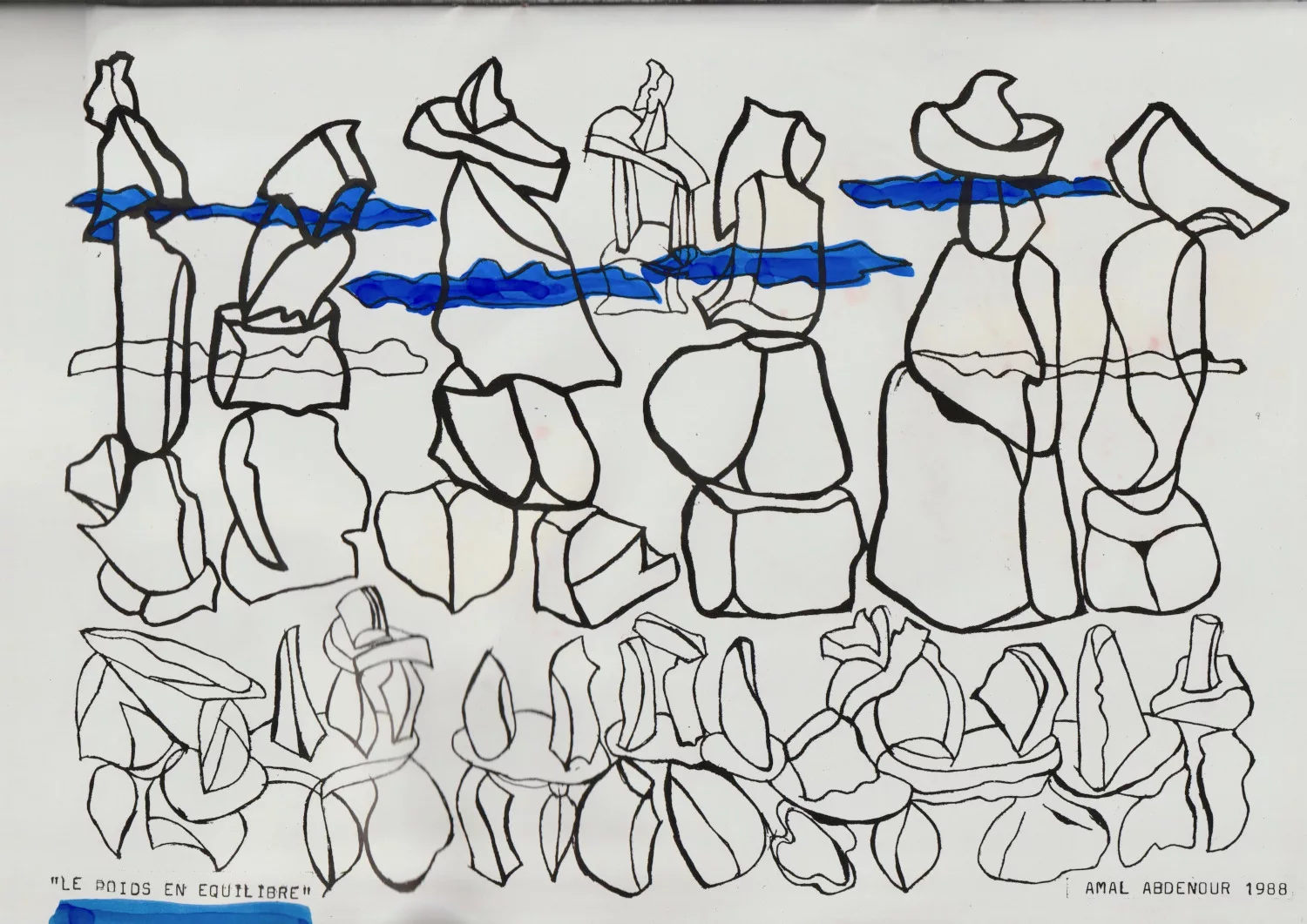

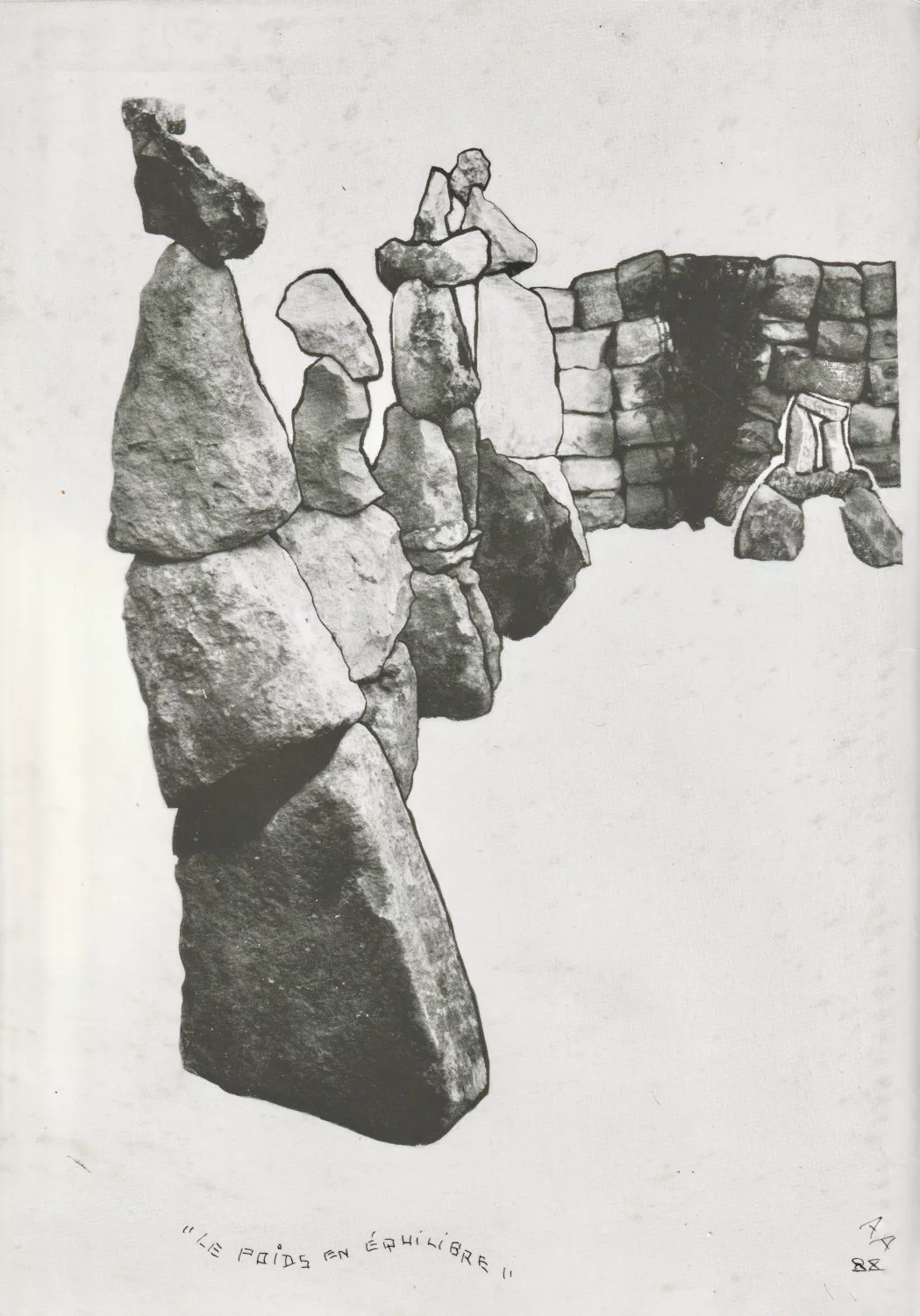

Par la suite, son travail sera plus engagé politiquement, notamment en faveur de la Palestine, à travers des séries d’affiches et de flyers. Elle obtient en 1977 un atelier d’artistes à Nogent-sur-Marne. Elle y recrée en 1988 dans son jardin une installation intitulée Le Poids en équilibre, évoquant les conflits permanents qui secouent son pays d’origine.

A. Abdenour sera représentée par l’Enseigne des Oudin dès le début des années 1980 et intégrera par la suite son fonds de dotation.

Une notice réalisée en collaboration avec le Musée d’Art Moderne de Paris et Zamân Books & Curating dans le dans le cadre du programme Role Models

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025