Amélie Beaury-Saurel

Weisberg Gabriel P., « La réception de Louise Breslau, Rosa Bonheur et Amélie Beaury-Saurel à Paris : La différence sexuelle au cœur du discours » dans Catherine Lepdor (dir.), Louise Breslau, de l’impressionnisme aux années folles, cat. d’exp., Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Lausanne [octobre 2001 – janvier 2002], Skira/Seuil, 2001, p. 99-115

→Becker Jane R. et Weisberg Gabriel P. (dir.), Overcoming all obstacles: the women of the Académie Julian, cat.exp., New York, Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown [octobre 1999 – janvier 2000], Dahesh Museum [janvier – mai 2000], Dixon Gallery, Memphis [juillet – septembre 2000], New Brunswick, Rutgers University Press, 1999

→Katow Paul de, « Peintres et sculpteurs – Beaury Jaurel [sic] », Gil Blas, 3 novembre 1886, p. 3

Peintre, pastelliste et illustratrice française.

Née en Espagne, Amélie Beaury-Saurel est la fille de parents français : Camille Georges Saurel et Marie Catherine Saurel, inspectrice générale des prisons du département de la Seine. Selon la journaliste de L’Intransigeant Marie Laparcerie, qui lui dédie un article en 1906, elle aurait copié les maîtres au Louvre dès ses dix ans sous la garde de sa mère. C’est lorsqu’elle achève la copie du Christ en croix de Pierre Paul Rubens (1577-1640), commande de la préfecture du département de la Seine pour l’église d’Issy en 1873, que Joseph-Nicolas Robert-Fleury (1797-1890) aurait admiré sa couleur et lui aurait conseillé de se former au dessin à l’académie Julian. Certaines sources disent qu’elle y entre à douze ans, d’autres à quinze ans ; elle commence en réalité à fréquenter l’atelier réservé aux femmes vers 1875, à vingt-cinq ans.

A. Beaury-Saurel suit d’abord l’enseignement de Pauline Coeffier (1814-1900), portraitiste pratiquant la peinture à l’huile et le pastel, puis reçoit les conseils de Tony Robert-Fleury (1837-1911), William Bouguereau (1825-1905), Jules Lefebvre (1836-1911), Benjamin-Constant (1845-1902), Jean-Paul Laurens (1838-1921) et Pierre Auguste Cot (1837-1883).

Elle expose au Salon dès 1873. Elle y reçoit plusieurs récompenses : une médaille de troisième classe en 1885, de seconde classe en 1887, de première classe en 1889. Elle obtient la médaille d’or à l’Exposition universelle de Barcelone en 1888 et, en 1889 et 1900, la médaille de bronze à l’Exposition universelle de Paris. À partir de 1886, elle participe à plusieurs reprises à l’exposition Blanc et Noir, mettant à l’honneur les arts graphiques, et y reçoit en 1892 le prix d’honneur, remis par le président de la République. Elle réalise des illustrations entre autres pour La Revue illustrée (Portrait de Mlle Weber, 1886) et L’Art et la Mode (Une jeune doctoresse, 1893). Elle participe à l’exposition versaillaise de la Société des amis des arts du département de Seine-et-Oise où elle remporte le prix du Salon (1886), au salon de l’Union des femmes peintres et sculpteurs (1888, 1889, 1890), à celui du Women’s International Art Club aux Grafton Galleries de Londres (1902), ainsi qu’à des expositions à Bruxelles, Liverpool et Tananarive.

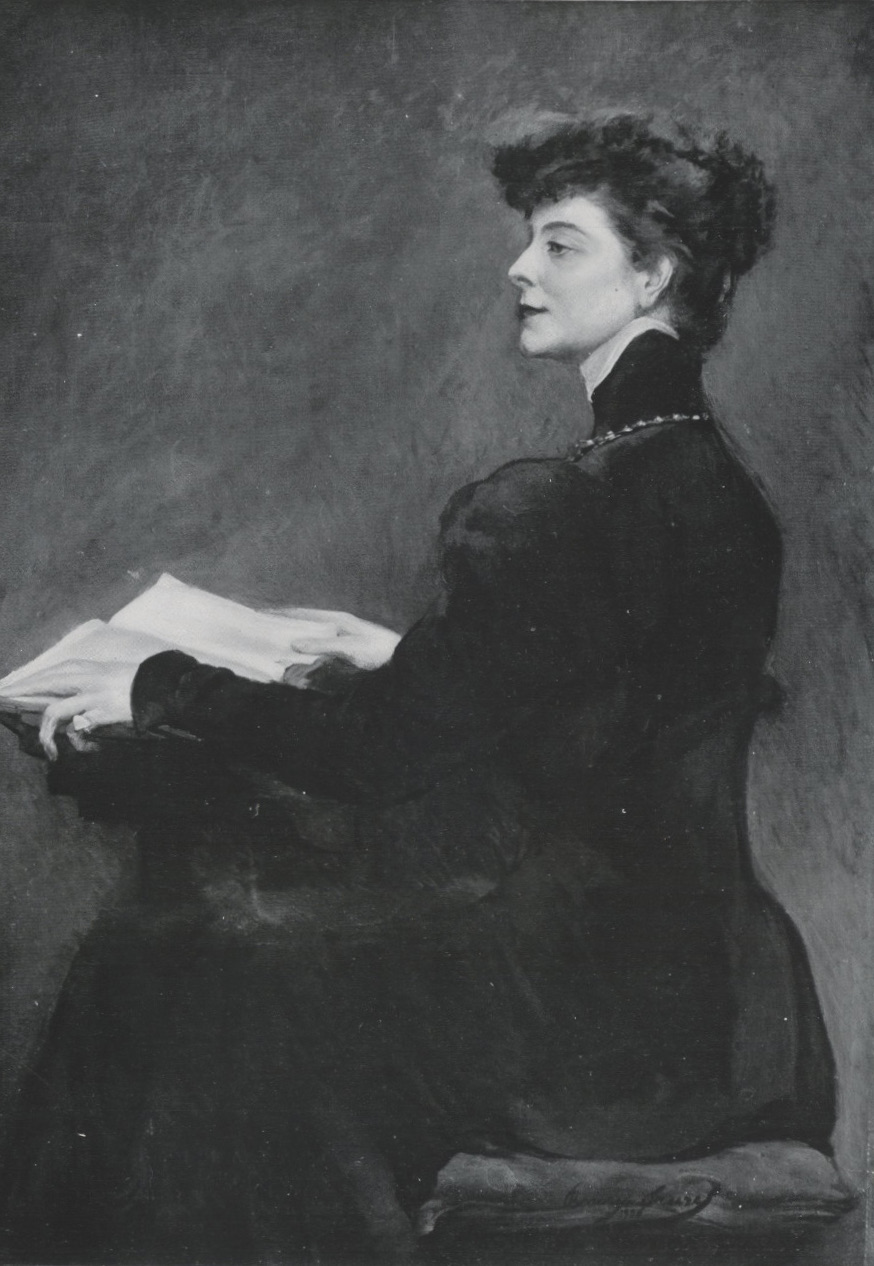

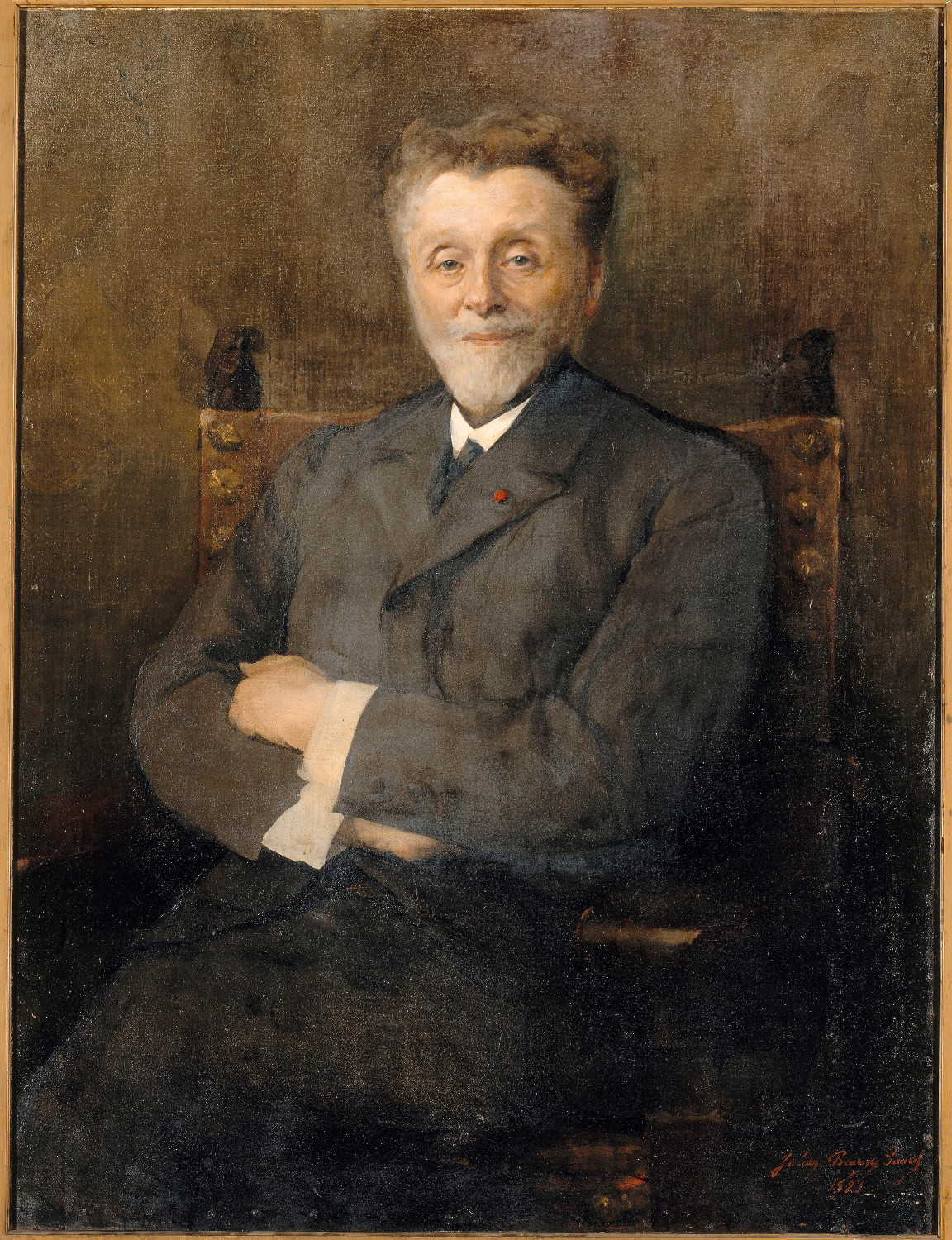

Tout au long de sa carrière, A. Beaury-Saurel réalise les portraits de personnalités importantes. En 1880, elle peint celui de Léon Say, président du Sénat, et, en 1889, celui de Cécile Carnot, épouse du président de la République. En 1893, elle reçoit la commande du portrait de la journaliste féministe Séverine. Elle expose au Salon de 1899 ceux d’Alexis Ballot-Beaupré, rapporteur dans le procès en révision d’Alfred Dreyfus à la Cour de cassation, et de l’écrivaine Mme Daniel Lesueur. Elle peint encore Jean-Paul Laurens (1919), Georges Clemenceau, le cardinal Amette et Maurice Barrès (1920), le maréchal Foch (1921) et Léonce Bénédite (1923). Elle expose deux autoportraits au Salon des artistes français : le premier en 1887 et le second en 1889, dans lequel elle se représente en artiste.

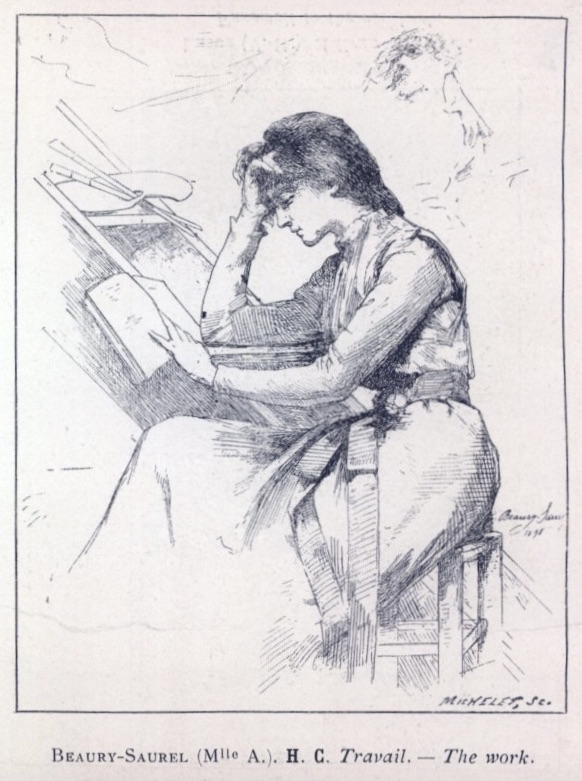

Si sa spécialité est le portrait, elle s’intéresse à de nombreux sujets, notamment liés aux femmes et à leurs droits. En 1891, elle peint une allégorie du travail incarnée par une artiste. En 1893, le journal La Joie de la maison utilise cette œuvre comme illustration d’un article en faveur de l’entrée des femmes à l’École des beaux-arts, alors débattue au Parlement. En 1892, elle expose Une doctoresse, en 1904, l’œuvre Nos Filles représente une cycliste glorifiée et, en 1914, Nos Éclaireuses est le « portrait de quelques femmes qui ont fait du féminisme en action » (La Liberté, 6 mai 1914).

Les critiques soulignent souvent la vigueur de ses œuvres, leur virilité, des compliments misogynes visant à indiquer son talent en la plaçant du côté des hommes. Albert Wolff écrit ainsi dans Le Figaro du 30 avril 1887 : « Mme Beaury-Saurel peint comme un homme avec la délicatesse de la femme. » Ses œuvres sont très admirées et remarquées, comme en témoignent de nombreux articles.

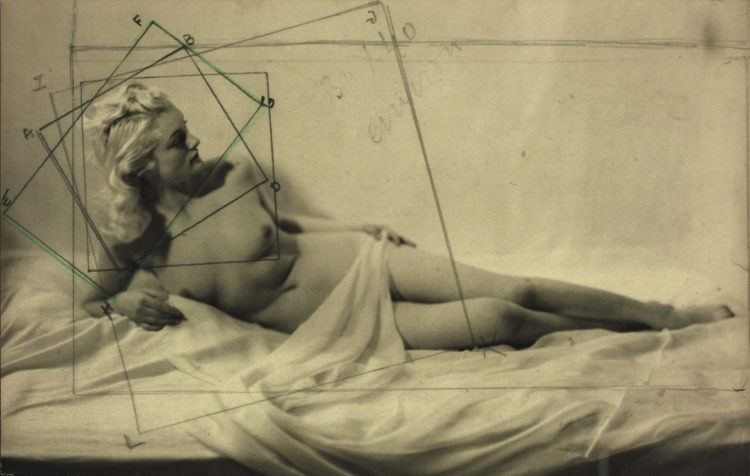

A. Beaury-Saurel devient massière de l’atelier des Panoramas de l’académie Julian au cours des années 1880. Elle s’occupe de la gestion quotidienne de l’atelier, choisit le modèle qui pose pour les élèves, leur apporte ses conseils. En 1883, elle est la première femme à remporter le grand concours annuel de peinture et de dessin de l’académie, sur le thème d’un portrait de femme grandeur nature. Elle épouse Rodolphe Julian le 9 janvier 1895 et prend la direction de l’académie à sa mort en 1907. Sociétaire de la Société des artistes français, elle soutient l’admission des peintres Laure Boucher-Léoménil (1859-1930) en 1912 et Marthe Debes (1893-1967) en 1914 ainsi que de la sculptrice Marguerite Babin (dates inconnues) en 1920.

En 1923, elle reçoit la Légion d’honneur pour avoir fait rayonner l’art français par l’exposition de ses œuvres et par la formation de jeunes artistes à l’académie Julian. Elle est alors décrite comme l’« une des figures les plus connues et les plus sympathiques du monde des arts » (Le Gaulois, 12 août 1923).

A. Beaury-Saurel meurt en 1924 et est enterrée au cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Elle est présente dans les collections publiques françaises essentiellement grâce à des dons : Séverine remet son portrait au musée Carnavalet en 1927, le baron Alphonse de Rothschild donne des œuvres aux musées de Toulouse, de Draguignan, de Nice et de Nîmes, Mme F. Schoen offre Les Deux Vaincues à Mulhouse et Mme Morel-Retz Portrait de femme à Dijon.

Plusieurs de ses œuvres sont aujourd’hui perdues et sa vie reste encore largement à retracer. Elle est passée à la postérité par des textes dédiés à Marie Bashkirtseff (1858-1884) tels que Moussia et ses amis d’Albéric Cahuet et Marie Bashkirtseff et Rodolphe Julian d’André Corthis – le nom de plume de sa nièce –, où elle est présentée en rivale. En 1932, une exposition dédiée aux artistes femmes de l’académie Julian de 1880 à 1932 est organisée à la galerie Jean Charpentier, à Paris. Plus tard, en 1999, l’exposition Overcoming All Obstacles : the Women of the Académie Julian à New York a permis de redécouvrir les carrières de ces femmes.

Publication en partenariat avec le musée d’Orsay.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions