Colette Brunschwig

Micucci, Marjorie (dir.), Colette Brunschwig. Peindre l’ultime espace, Paris, Manuella, 2021

→Benoît Decron, Daniel Segala, Christophe Hazemann, Femmes années 50. Au fil de l’abstraction, peinture et sculpture, cat. expo., Musée Soulages, Rodez [14 décembre 2009 – 31 octobre 2020], Paris, Hazan, 2019

→Colette Brunschwig, « Sur Claude Monet », Lignes, n° 38, Paris, Hazan, 1990

Colette Brunschwig & Claude Monet in conversation, Galerie Jocelyn Wolff, Paris, 9 janvier – 12 février, 2022

→Colette Brunschwig. La Roue Revisited, OSMOS, New York, 13 décembre 2017 – 9 février 2018

→Colette Brunschwig, Galerie Colette Allendy, Paris, 20 mai – 3 juin

Peintre abstraite française.

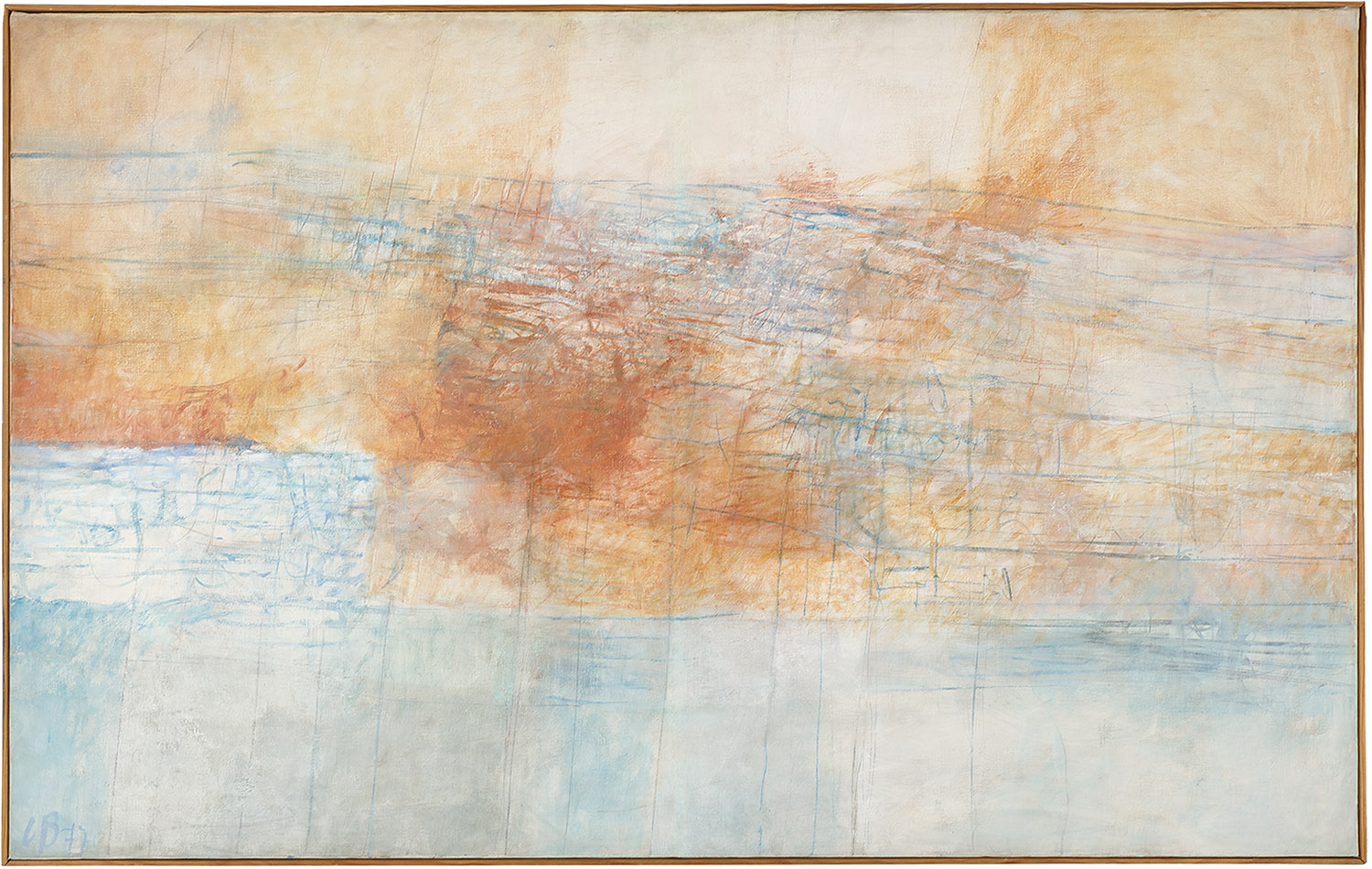

Âgée d’une vingtaine d’années, Colette Brunschwig s’établit à Paris en 1945 pour étudier la peinture dans l’immédiat après-guerre : des « années blanches » (1945-1950), abasourdies par l’anéantissement récent. Après un bref passage par l’académie Julian déclinante, elle fréquente l’atelier du peintre Jean Souverbie (1891-1981). De 1946 à 1949, elle suit l’enseignement d’André Lhote (1885-1962) qui la sensibilise aux problématiques de l’abstraction. La jeune femme est alors fascinée par l’œuvre de Claude Monet (1840-1926) à qui elle consacre plus tard un essai célébrant la « débâcle lente de la forme » dont les Nymphéas sont le paroxysme. Sa peinture, où « le haut et le bas, la droite et la gauche s’orientent, se rejoignent et se perdent », inspire à C. Brunschwig des œuvres dépourvues d’horizon mais pas de profondeur, purs abîmes d’obscurité et de lumière. Différentes générations de galeries parisiennes accompagnent son œuvre : dans les années 1970, les galeries Nane Stern et La Roue ; dans les années 1980 et 1990, Bernard Bouche, Clivages et Jaquester ; dans les années 2000 et 2010, Convergences et Jocelyn Wolff. En 2020, elle prend part à l’exposition collective Femmes années 50. Au fil de l’abstraction, peinture et sculpture au musée Soulages à Rodez.

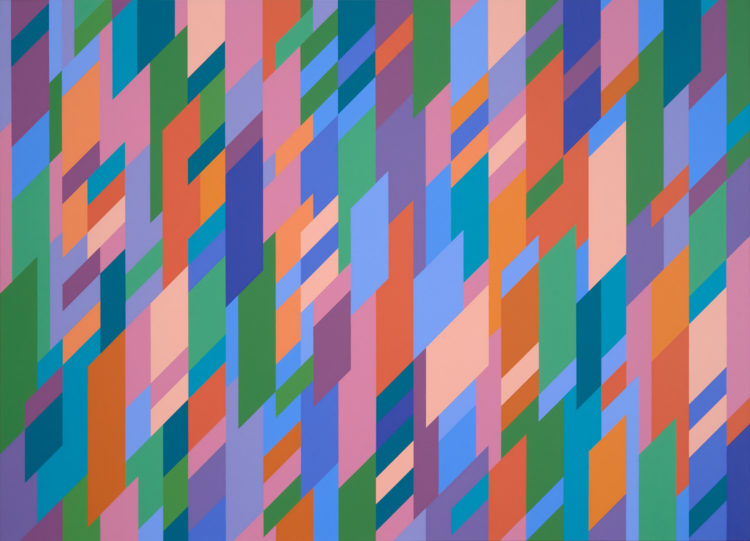

Dans les années 1950, elle expose à la galerie Colette Allendy, point de diffusion important d’une abstraction plurielle : lyrique, tachiste, informelle ou monochrome, mais aussi calligraphique, avec une exposition consacrée, en 1955, à la peinture calligraphique moderne au Japon. À la fin des années 1960, C. Brunschwig embrasse durablement la pensée orientale, initiée par un article de la revue Hermès : « Le vide à la source de l’inspiration chez les peintres lettrés de la Chine ancienne ». Par l’intermédiaire de Pierre Soulages (né en 1919), elle rencontre le peintre coréen Lee Ungno (1904-1989), dont elle loue les signes abstraits, pour elle « pleins des significations d’un langage véritable ». Les lavis d’encre et les peintures de C. Brunschwig peuvent aussi être saisis depuis ces traditions orientales, bouddhistes et zen : traversés d’une lumière intérieure pareille à la « phosphorescence de chaque poussière » selon Tadao Takemoto (traducteur japonais), contractant une intensité où « toute la durée du vécu [se] trouve résorbée » pour François Cheng (calligraphe-poète).

« Pendant très longtemps, explique C. Brunschwig dans les années 1990, la Peinture a véhiculé le Sens. Aujourd’hui la technique de la Peinture est devenue elle-même Sens. La Nécessité dans laquelle la Peinture puise sa force est d’être ce contre-pouvoir à la domination des images. » Très souvent laissées sans titre, parfois marquées d’empreintes ou de griffures, les peintures de C. Brunschwig parlent dans leur matière même. Dans l’épaisseur des noirs, elles disent les ténèbres, opaques et denses, dont l’artiste fut témoin enfant, fuyant avec sa famille Le Havre incendié par les bombardements en 1944. La peintre travaille depuis le vide, mais aussi le chaos et l’effacement. Assistant aux séminaires du philosophe Emmanuel Lévinas, correspondant avec le philologue Jean Bollack, illustrant la poésie de Paul Celan, C. Brunschwig appartient à une constellation d’intellectuels juifs survivants, œuvrant à transcender ce que E. Lévinas appelle « une tumeur dans la mémoire » : l’impensable et l’infigurable. Dans des dessins intégrant la troisième dimension, dans des modulations de gris, des affleurements colorés ou des « signes sans signification », elle travaille depuis les années 1950, avec une constance infinie, à témoigner d’un « rayonnement silencieux ».

Marie Marfaing (réal.), André Marfaing (1925-1987), avec le témoignage de Colette Brunschwig, 2007, 12’18’’ - 16’52’’

Marie Marfaing (réal.), André Marfaing (1925-1987), avec le témoignage de Colette Brunschwig, 2007, 12’18’’ - 16’52’’