Ilse Bing

Ilse Bing. Femmes, de l’enfance a la vieillesse, 1929-1955, Paris, Éditions des femmes, 1982

→Reynaud Françoise, Barrett Nancy, Sougez Emmanuel (dir.), Ilse Bing, Paris, 1931-1952, cat. expo., musée Carnavalet, Paris (1er décembre 1987 – 31 janvier 1988), Paris, Paris Musées/Musée Carnavalet, 1997

→Dryansky Larisa, Houk Edwynn, Ilse Bing: Photography Through the Looking Glass, New York, Harry N. Abrams, 2006

Ilse Bing. Femmes, de l’enfance a la vieillesse, 1929-1955, Galerie des Femmes, Paris, 1982

→Ilse Bing. Paris, 1931-1952, musée Carnavalet, Paris, 1er décembre 1987 – 31 janvier 1988

→The Ilse Bing: Queen of the Leica, Victoria and Albert’s Museum, Londres, 7 octobre 2004 – 9 janvier 2005

Photographe allemande.

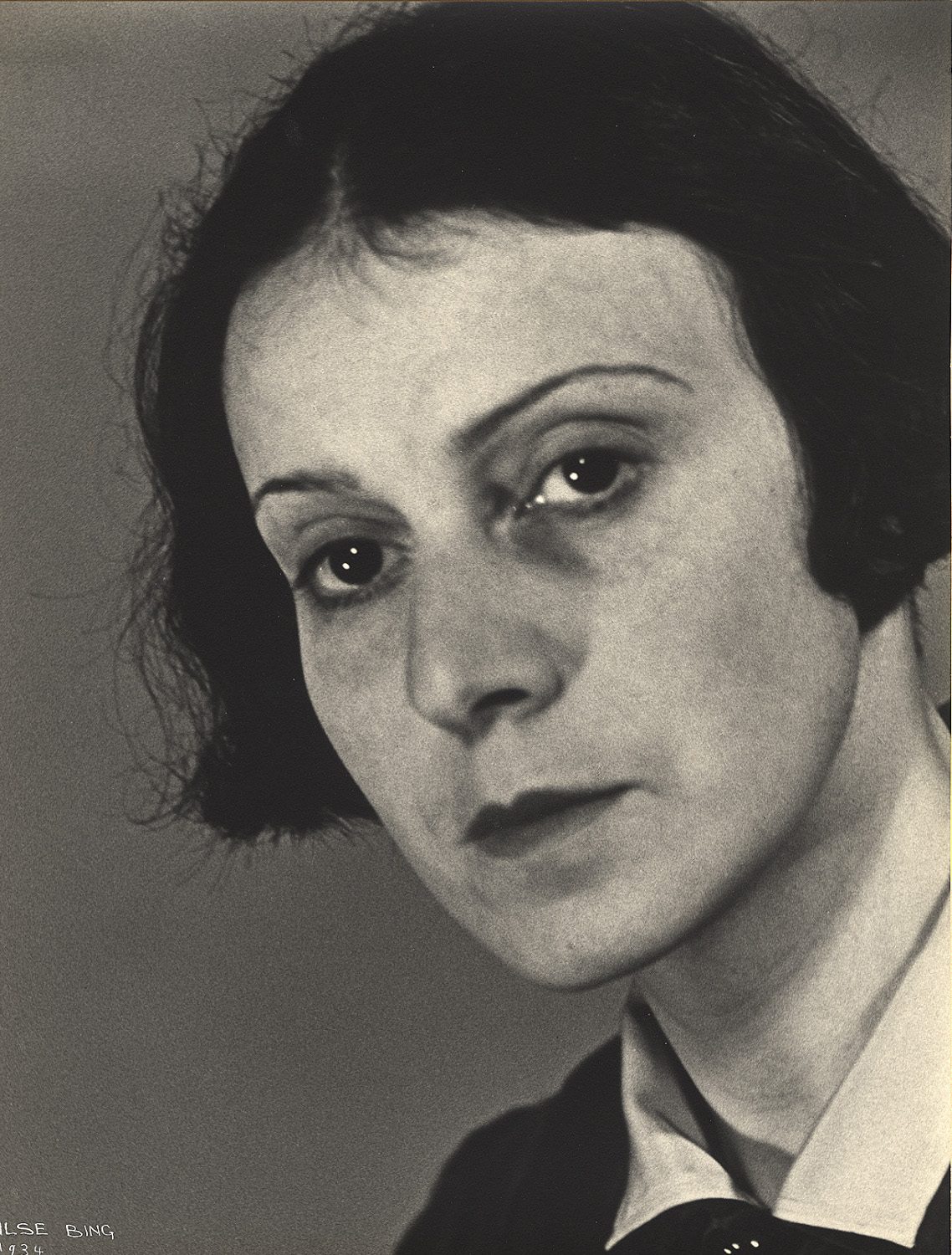

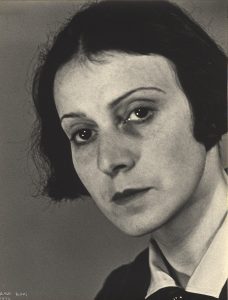

Surnommée la Reine du Leica dans les années 1930, Ilse Bing est une photographe d’avant-garde ainsi qu’une pionnière du photojournalisme. Proche à la fois du Bauhaus par l’abstraction, du surréalisme par la poésie et du mouvement moderniste appelé Nouvelle Vision par l’attention à la géométrie, son oeuvre rassemble des portraits et des photographies de mode, d’architecture et de paysages. Avec Brassaï, Man Ray, Florence Henri et Dora Maar, elle contribue à faire de Paris la capitale de la photographie dans les années 1930.

Après des études de mathématiques puis d’histoire de l’art à Francfort et à Vienne, elle aborde la photographie en 1923. Elle débute comme photojournaliste et se fait rapidement une place dans la presse et les magazines illustrés : en 1929, elle travaille pour le Frankfurter Illustrierte. Selon la photographe Gisèle Freund, ce sont les images de F. Henri qui l’ont incitée à venir s’installer à Paris en 1930. À son arrivée, la jeune femme est rapidement reconnue par les milieux d’avant-garde ; ses images sont exposées et publiées dans de nombreux magazines comme Vu, Arts et métiers graphiques, L’Art vivant ou Harper’s Bazaar. Elle participe ainsi pleinement à l’âge d’or du magazine illustré.

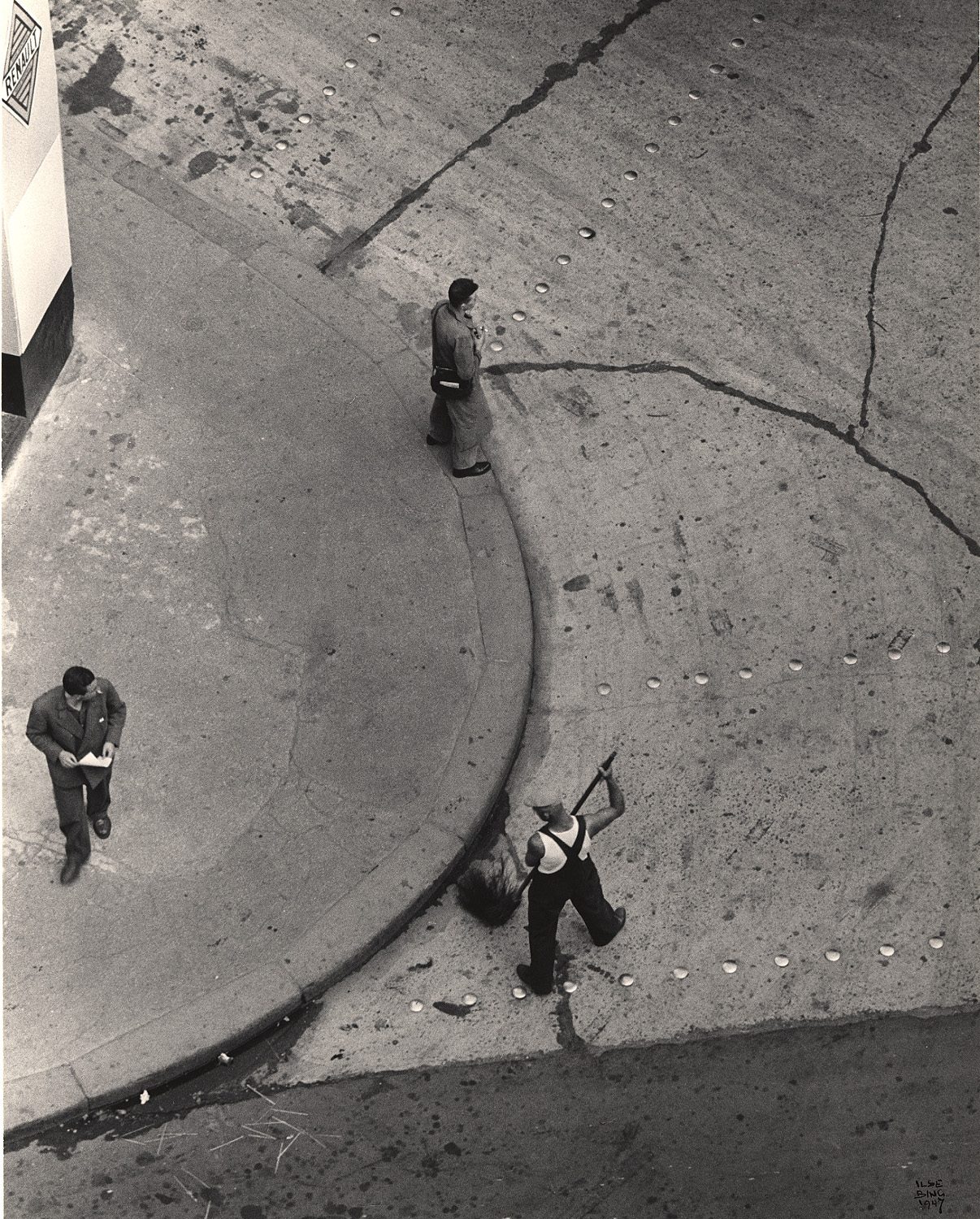

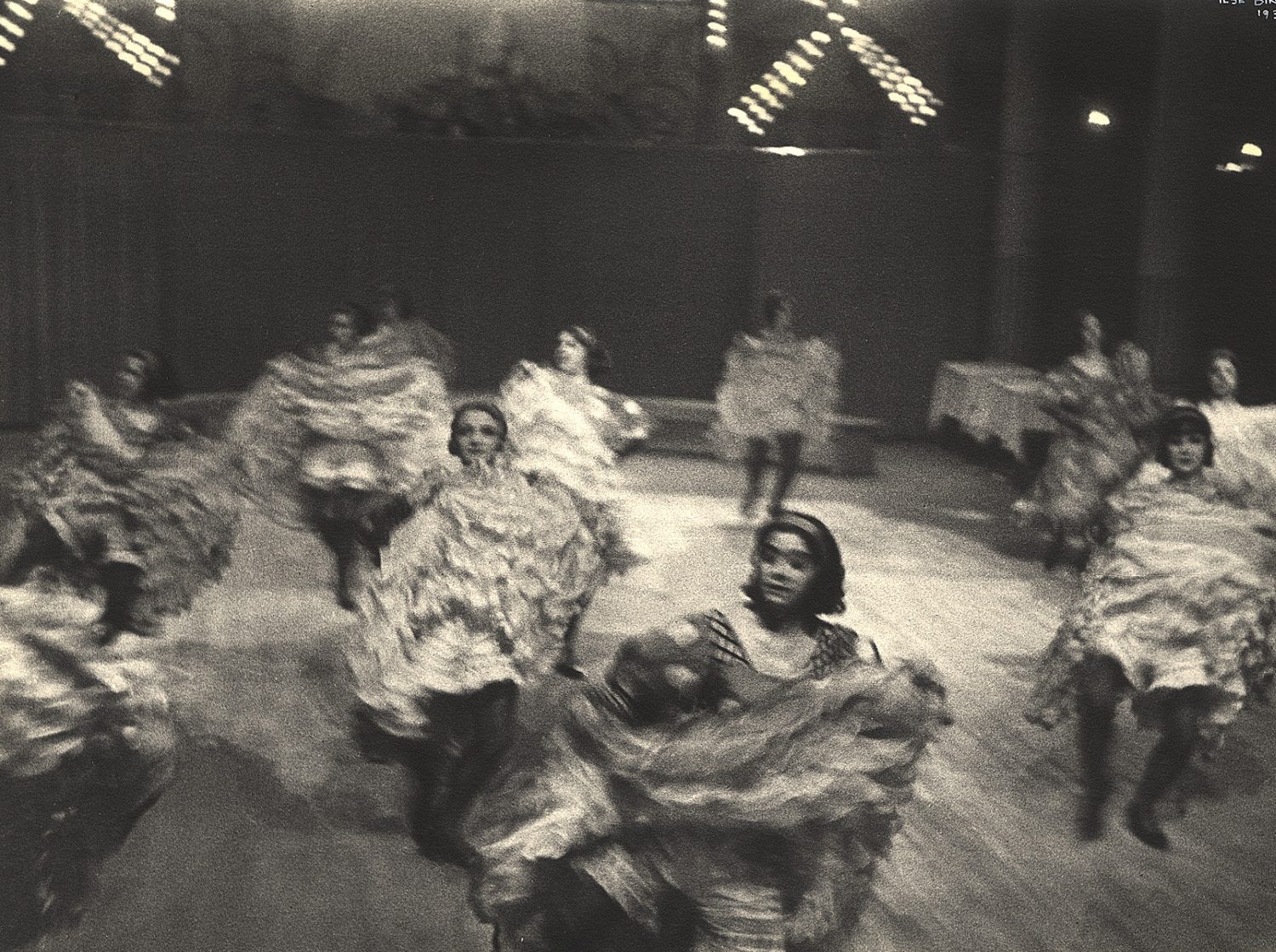

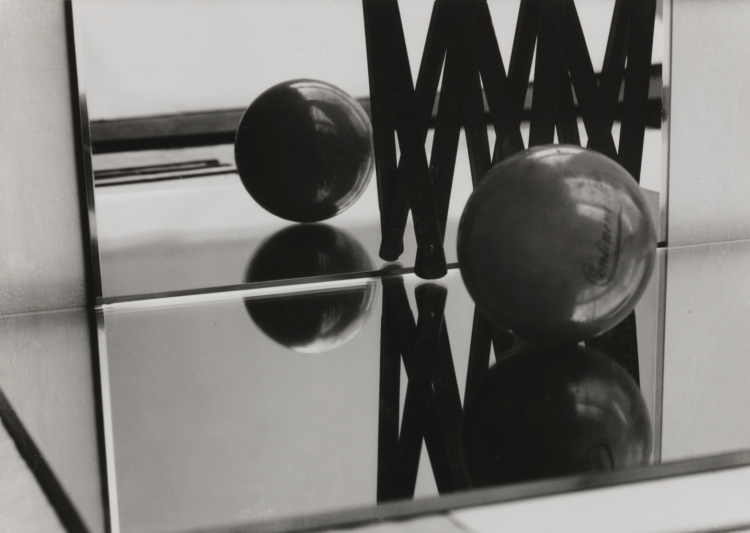

En utilisant exclusivement un petit Leica, elle travaille alors les motifs modernistes : paysages géométriques et industriels, rails, gares. Certaines de ses images, en particulier celles de la tour Eiffel (1931), évoquent Germaine Krull et la Nouvelle Vision avec leurs motifs métalliques et leurs angles de vue saisissants. Paris, Windows With Flags, Bastille Day (1933) joue aussi sur la répétition géométrique des fenêtres et des drapeaux tricolores. La période parisienne est également marquée par un grand onirisme : tourbillon des danses au Moulin-Rouge (série French can-can Dancers, Paris, 1931) et poésie nostalgique faite d’une foule de petits détails qui la surprennent. Ses plans rapprochés sur le pont Alexandre III (1935), ses gros plans de chaises dans les squares parisiens, de flaques d’eau, d’enseignes (Boucherie chevaline, 1933), développent une vision de Paris participant au réenchantement de la ville par ses particularités, comme le pratiquent au même moment les surréalistes. La photographe s’essaie également à la photographie expérimentale avec des solarisations de fontaines parisiennes (Place de la Concorde et Rond-point des Champs-Élysées, 1934) ainsi qu’à la photographie de danse (Ballet Errante, 1933).

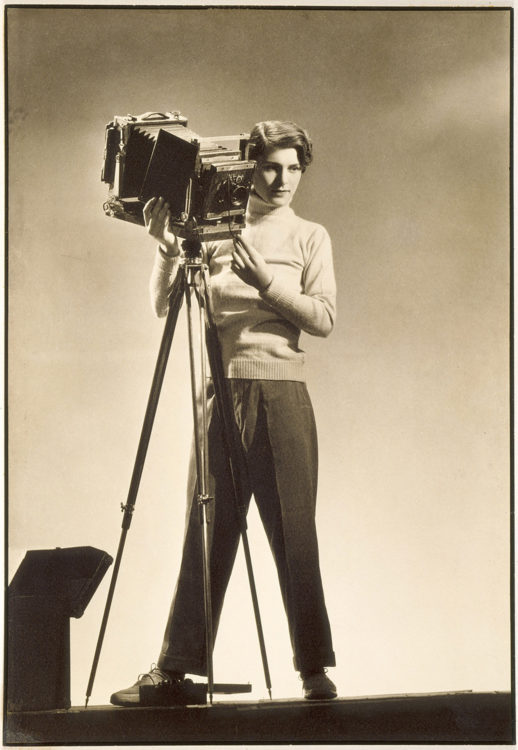

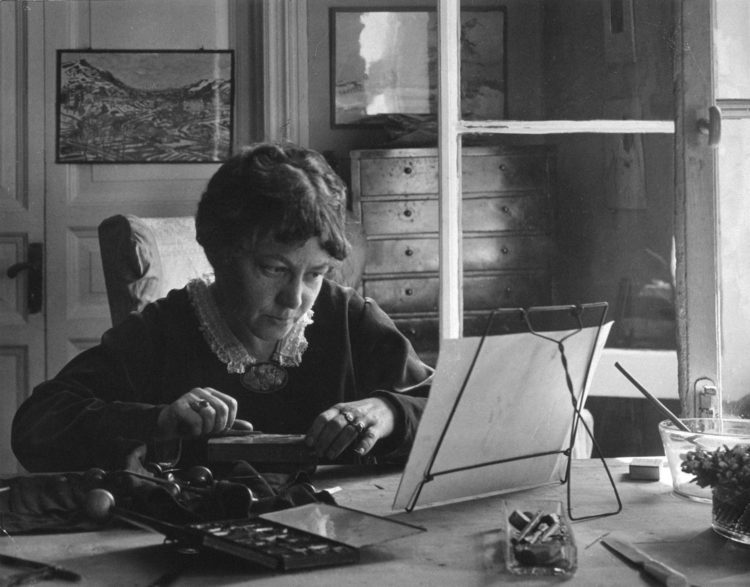

Sa photographie la plus célèbre, Autoportrait au Leica (1931), peut être interprétée comme un symbole. Dans cette image, l’artiste se désigne comme figure centrale du moment historique que sont les années 1930 pour la photographie et fait du Leica un personnage à part entière. Cet appareil culte, maniable et léger, symbole du modernisme, incarne le prolongement du regard et révolutionne la photographie par sa facilité d’utilisation. Il sert la conception moderne de la photographie comme art de capturer des images dans le flot de la réalité, conception qui est en partie celle de l’artiste pour qui l’appareil photographique constitue un moyen d’abolir la frontière entre le rêve et la réalité, de faire advenir de purs instants de fantaisie et d’imagination arrachés au réel. Aussi la photographe est-elle très marquée par l’univers de l’enfance et par le merveilleux, comme le montrent ses nombreuses images de foires et de fêtes foraines. En 1940, I. Bing, juive et allemande, est internée dans le camp de concentration pyrénéen de Gurs, où elle attend son visa pour les États-Unis. En 1941, elle s’installe à New York où elle reprend son travail de photographe. Mais le démarrage de sa seconde carrière est difficile : en proie à des problèmes financiers, elle est même contrainte de travailler dans un salon de toilettage pour chiens. En 1959, elle met fin à son activité photographique professionnelle et réalise des compositions expérimentales avec un Bolex 8 mm couleur. En 1968, elle pratique poésie et dessin, puis elle publie deux livres, Words as Vision (1974) et Numbers in Images (1976). Oublié pendant presque vingt ans, son travail est redécouvert à la fin des années 1970, au moment où la photographie est reconnue sur la scène internationale Quelques-uns de ses travaux sont montrés à New York au Museum of Modern Art (MoMA) en 1976, où ils sont remarqués, puis à la Witkin Gallery. En 1982, elle publie son premier livre de photographies, Femmes de l’enfance à la vieillesse, préfacé par G. Freund. Occupant une position cruciale dans l’histoire de la photographie, elle incarne le tournant moderniste et la révolution du Leica, en même temps qu’elle symbolise l’apparition d’une nouvelle figure essentielle de l’entre-deux-guerres, celle de la femme photographe.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Ilse Bing Top # 11 Facts

Ilse Bing Top # 11 Facts