Inger Sitter

Geelmuyden, Niels Christian, Gunnar, Danbolt, Inger Sitter, Et portrett, Oslo, H. Aschehoug & Co., 2009

→Dæhlin, Erik, Samtaler med Inger Sitter, Oslo, Faktum Orfeus forlagene AS, 1999

→Anker, Peter, Moe, Ole Henrik, Inger Sitter, Oslo, Schibsteds Forlag, 1987

Inger Sitter: Retrospective, Trondheim Kunstmuseum, Trondheim, juin – septembre 2002

→Inger Sitter, Statens Museum for Kunst, Copenhague, janvier – février 1980

→Inger Sitter, Oslo Kunstforening, Oslo, 1948

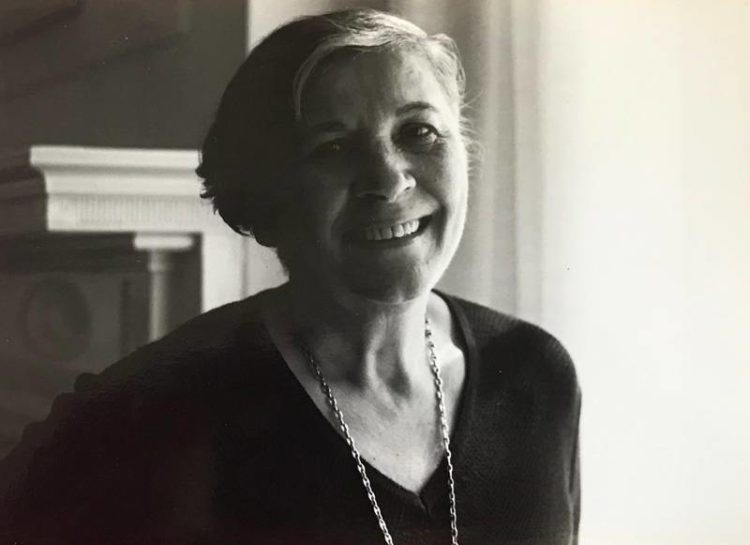

Peintre, graphiste et sculptrice norvégienne.

Inger Sitter est l’une des figures les plus importantes de l’histoire de l’art norvégien, à la fois en tant que pionnière de l’art abstrait et première femme enseignante à l’Académie nationale des arts d’Oslo (1981-1983). Elle naît à Trondheim mais passe son enfance à Anvers, où elle vit avec ses parents jusqu’en 1939 avant de retourner en Norvège. Elle commence ses études à l’Académie nationale d’art en 1945, puis poursuit son éducation à l’Institut supérieur des beaux-arts d’Anvers de 1946 à 1949. Sa première exposition individuelle se tient à l’Oslo Kunstforening en 1948, et sera suivie de nombreuses autres au cours de sa carrière, à la fois en Scandinavie et dans le reste de l’Europe.

En tant qu’artiste basée en Norvège, I. Sitter se familiarise avec la figuration analytique cubiste, qui caractérise ses œuvres de jeunesse. Sa pratique artistique connaît néanmoins plusieurs évolutions au cours de sa carrière, en termes à la fois stylistiques et thématiques.

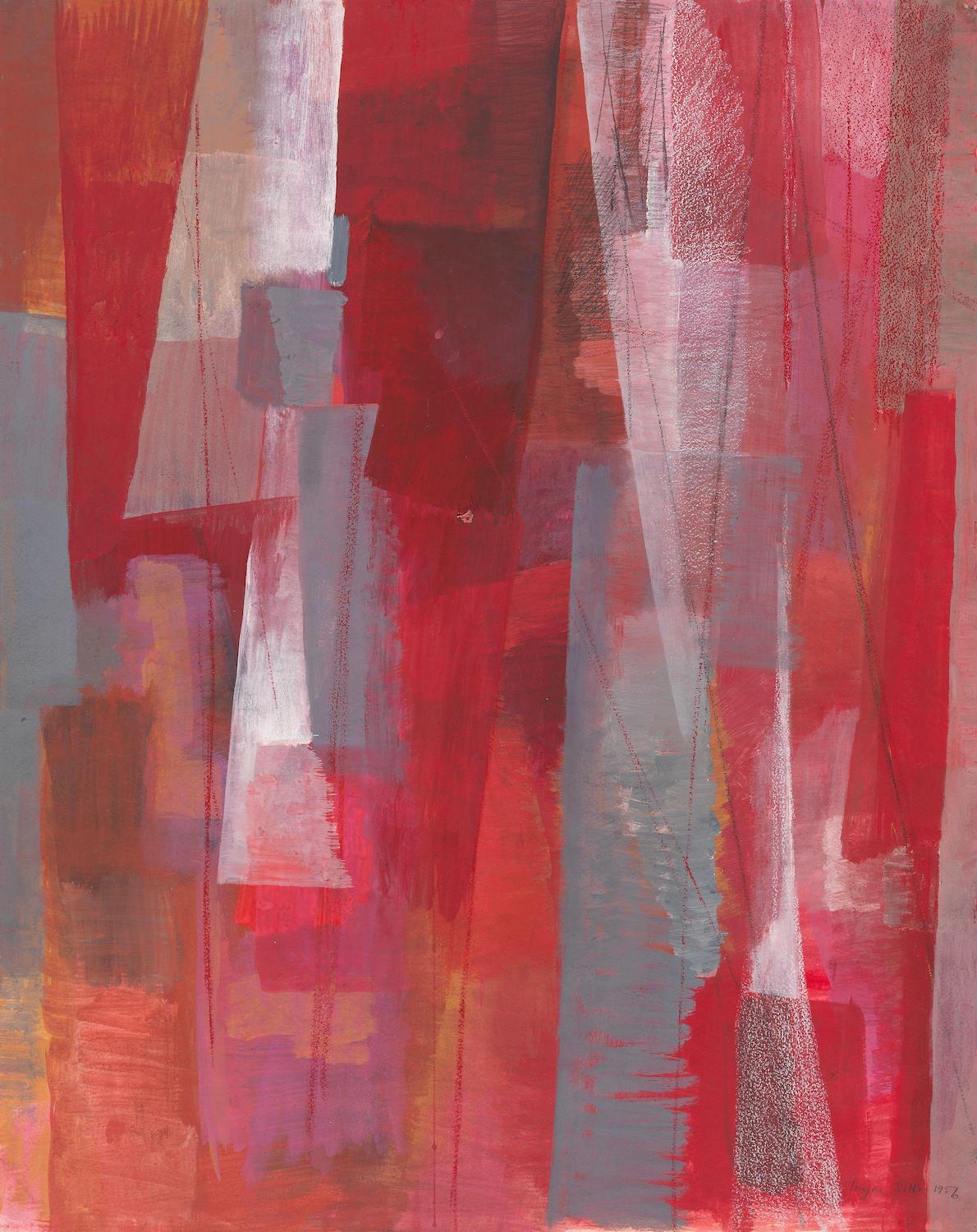

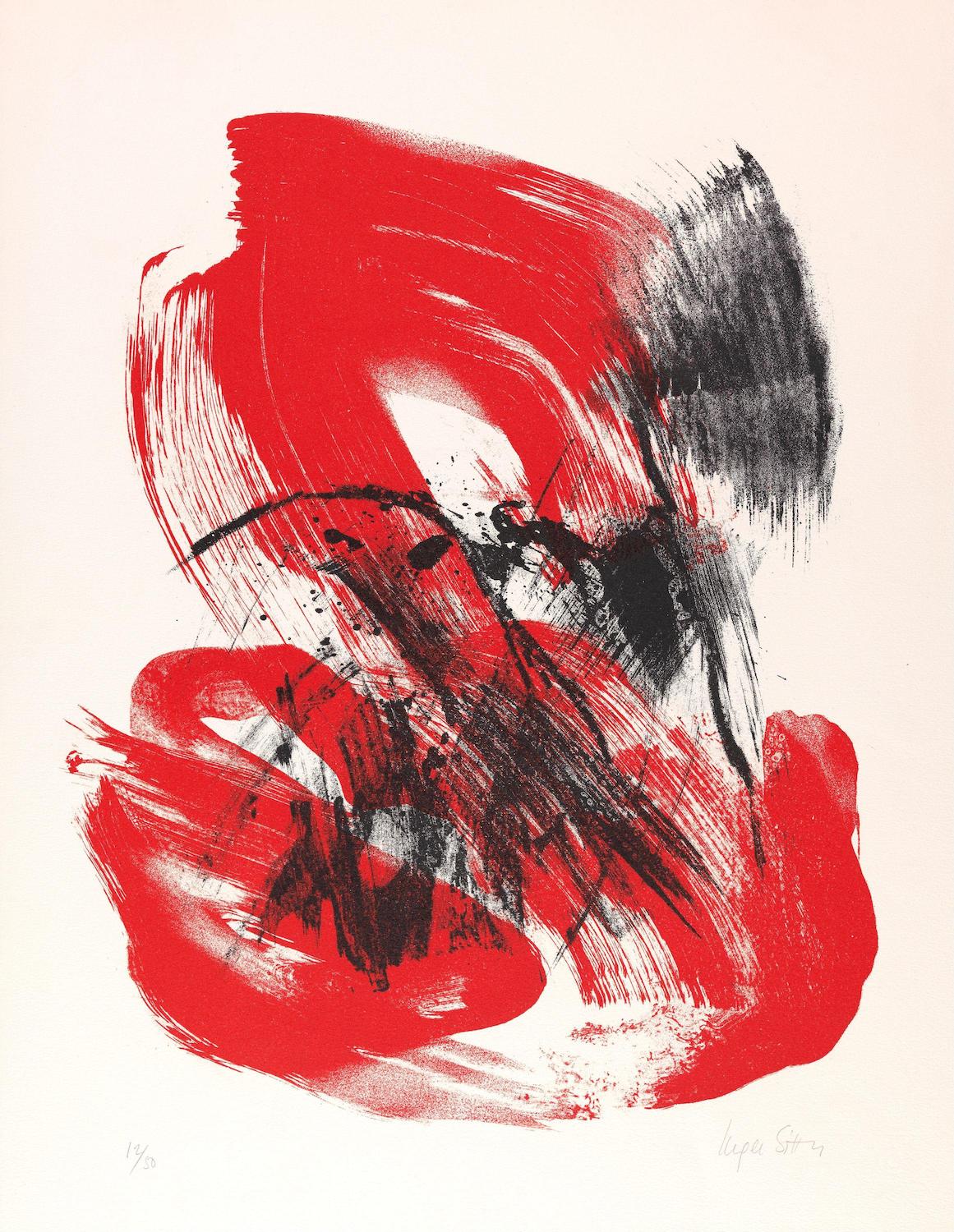

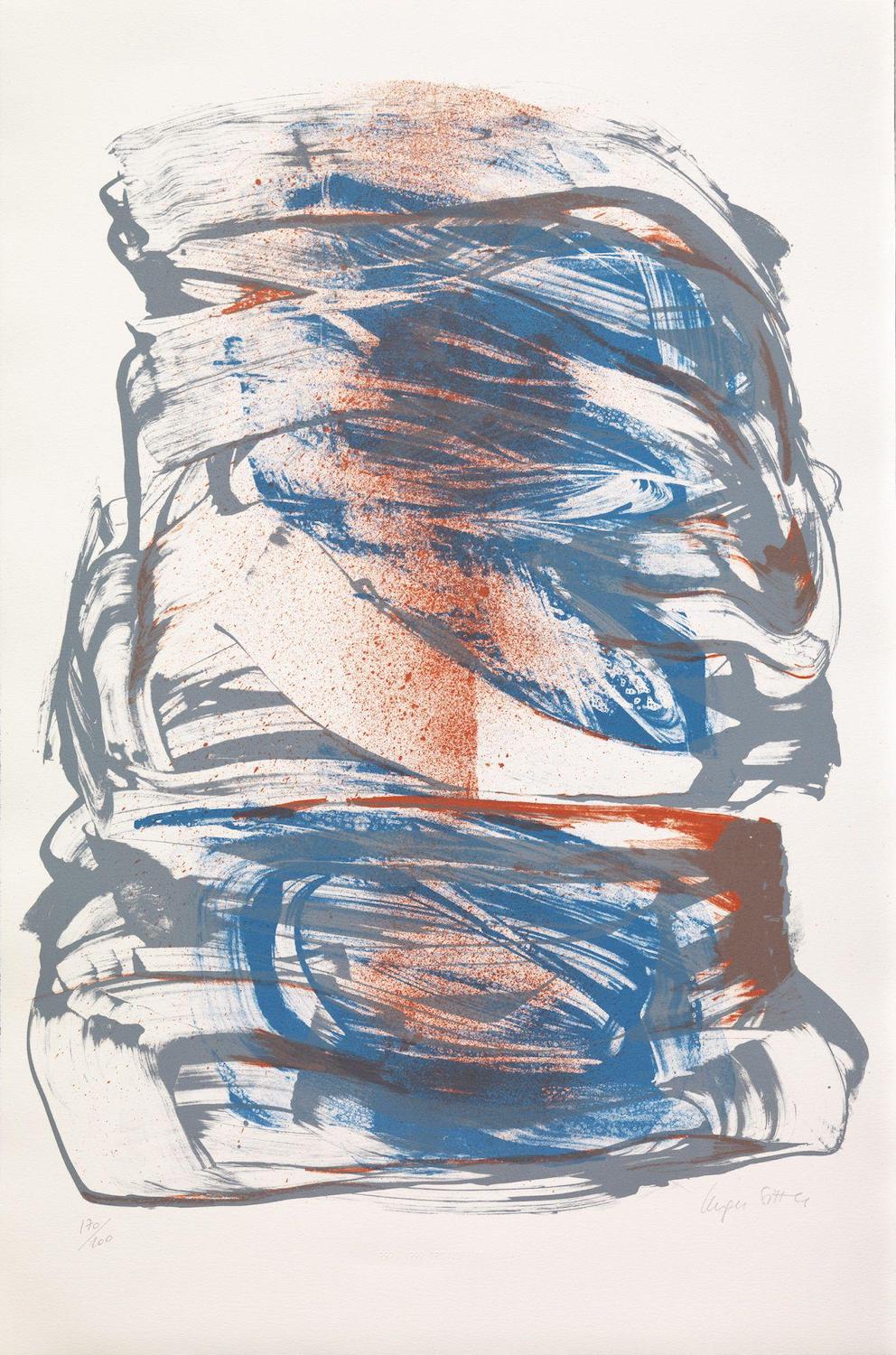

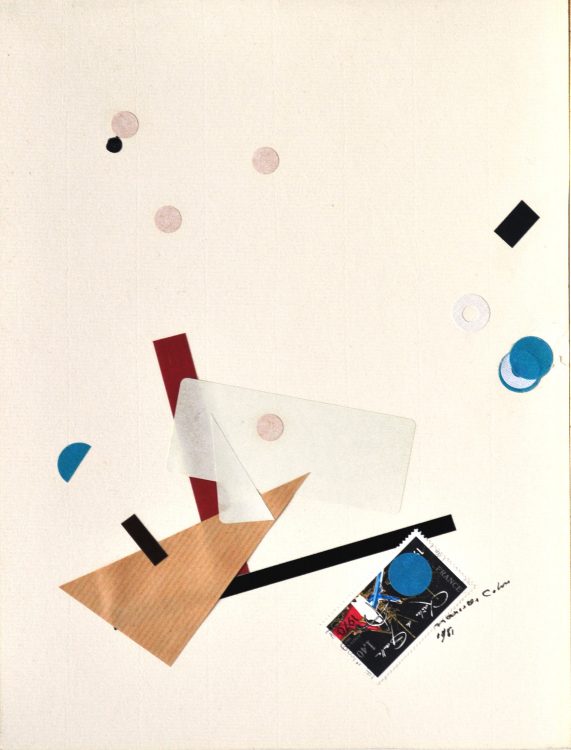

L’un de ces changements est dû à ses nombreux séjours à Paris dans les années 1950, au cours desquels elle découvre l’École de Paris et l’abstraction lyrique internationale. Elle associe ces deux influences dans ses propres œuvres abstraites, notamment Masser i bevegelse [Masses en mouvement, 1976], qui a pour sujets la nature et la géologie norvégiennes. Pendant les années 1950, elle se met à expérimenter avec le graphisme et, au cours de la décennie suivante, avec le collage, qui la mène progressivement à créer ses fameuses compositions expressives et précises faites de coups de pinceau superposés, dont un exemple parlant est Til mor [Pour maman, 1971].

Là où ses œuvres des années 1960 regorgent de couleurs vives, celles des années 1970 font appel à une palette plus atténuée. Sa touche devient moins légère et vaporeuse, privilégiant plutôt une texture plus lourde et appuyée. Cette évolution coïncide avec son retour aux thématiques géologiques. La pratique d’I. Sitter se caractérise par son évolution constante et la place laissée à l’expérimentation formelle, thématique et matérielle, allant de l’huile sur toile aux techniques graphiques, en passant par la fresque et la sculpture en marbre, béton ou polystyrène.

I. Sitter devient par ailleurs une actrice importante de la politique culturelle norvégienne en tant que membre du Kulturrådet (Conseil artistique de Norvège), au sein duquel elle défend la mise en place de meilleures conditions de travail pour les artistes, ainsi que l’importance des commandes publiques. Elle est très respectée par ses collègues et par le public, respect qui se traduit par les nombreuses commandes d’œuvres publiques dont elle bénéficie, notamment en 1956-1958 pour le Parlement à Oslo, en collaboration avec l’artiste norvégien Carl Nesjar (1920-2015), ainsi que pour le Handelshøyskolen (École de commerce) de Bergen en 1966-1970.

L’œuvre d’I. Sitter est présente dans les collections de plusieurs musées scandinaves, dont le Nasjonalmuseet d’Oslo, le Trondheim Kunstmuseum, le Moderna Museet et Nationalmuseum de Stockholm et le Statens Museum for Kunst de Copenhague.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring