Kenojuak Ashevak

Ashevak, Silaqi, Kenojuak: Life and Legacy, Portland, Pomegranate Communications, 2020

→Blodgett, Jean, Kenojuak, Richmond Hill, Firefly Books, 1985

Fantastic Kenojuak Ashevak 40 works from the Claude Baud collection, Centre culturel canadien, Paris, 11 avril – 6 septembre 2013

→Kenojuak: From Drawing to Print, McMichael Museum, Kleinburg, août-novembre 2008

→Tunirrusiangit: Kenojuak Ashevak and Tim Pitsiulak, Art Gallery of Ontario, juin-août 2018

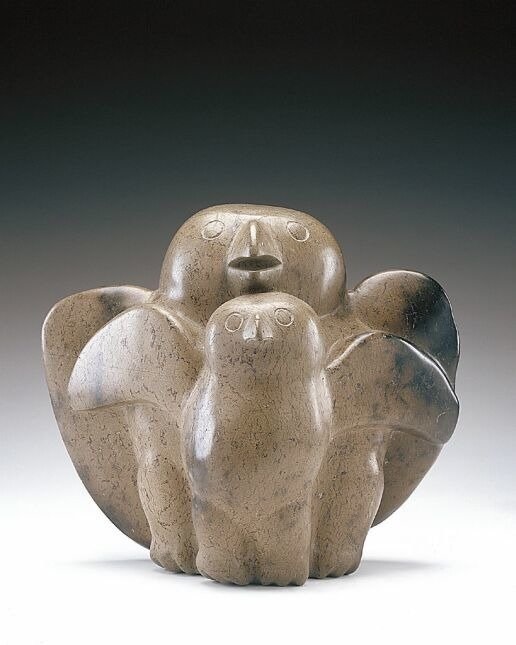

Artiste textile, graveuse, sculptrice de stéatite et vitrailliste inuite.

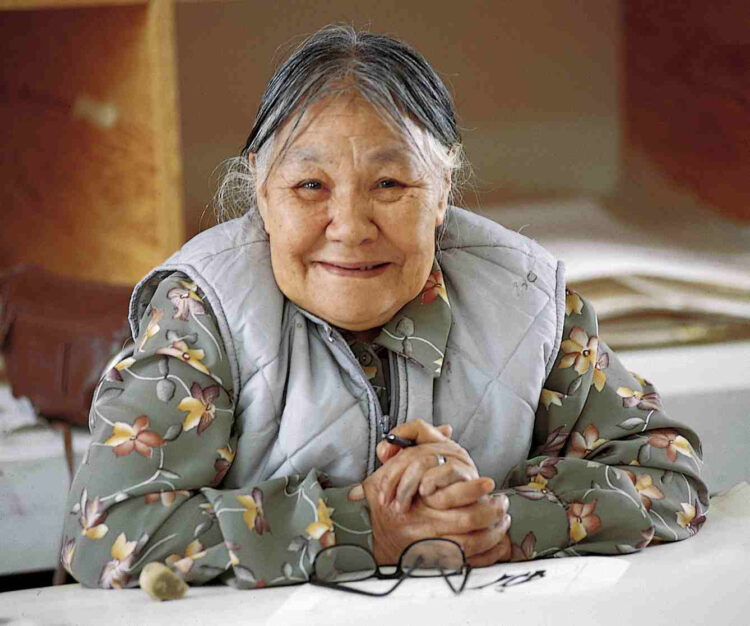

Kenojuak Ashevak (aussi orthographié Kinuajuak Asivak) naît dans le campement de sa famille installé à Ikirasaq, sur la côte ouest de Qikiqtaaluk (île de Baffin), dans l’archipel Arctique du Canada. Les membres de sa famille subviennent à l’ensemble de leurs besoins en chassant et en pêchant, en construisant leurs habitations ainsi qu’en élevant et en éduquant leurs enfants comme ils l’ont fait pendant des millénaires : c’est ce cercle de mentors, dont font partie ses parents, qui enseigne à Kenojuak tout ce qu’elle sait, depuis les techniques de couture qu’elle se doit de maîtriser à la perfection et de la taille de ses propres outils jusqu’à l’éveil spirituel et à un sens artistique du récit. Cette éducation fait d’elle l’une des artistes les plus importantes du Canada au XXe siècle, qui, bien qu’elle ne parle que l’inuktitut, voyage dans le monde entier pour partager toute l’étendue de sa créativité.

Kenojuak est la matriarche d’un mouvement artistique inuit qui a prospéré à Kinngait, au Canada, depuis le début des années 1950. Elle est la première femme inuite de Kinngait à devenir artiste professionnelle. Elle compte parmi les fondateurs de la West Baffin Eskimo Cooperative, un atelier de gravure qui devient ensuite Kinngait Studios. Sa première estampe, intitulée Rabbit Eating Seaweed, est produite en 1958. Les années suivantes, Kenojuak réalise des milliers de dessins, d’estampes, d’eaux-fortes et de gravures sur pierre qui font désormais partie d’importantes collections publiques et privées à travers le monde. Son œuvre a été présentée dans des centaines d’expositions individuelles et collectives dans le monde entier. Le musée des Beaux-Arts du Canada, l’Art Gallery of Ontario, la Burnaby Art Gallery, l’université de Toronto, le Metropolitan Museum of Art, le Brooklyn Museum, le Smithsonian’s National Museum of the American Indian et la Tate Gallery, entre autres, comptent des œuvres de Kenojuak parmi leurs collections. Après avoir été utilisée sur des timbres, des pièces de monnaie et des billets de banque, ainsi que sur des fresques, comme à l’Exposition universelle d’Osaka (1970) ou à l’aéroport international d’Iqaluit (2014), sa production artistique, désormais partie prenante de l’iconographie canadienne, devient facilement identifiable. The Enchanted Owl, une remarquable estampe de 1960, est largement reproduite et vue par un public nombreux.

Kenojuak reçoit deux doctorats honorifiques, l’un de l’université Queen’s et l’autre de l’université de Toronto. Elle est membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre de Nunavut. Une étoile lui est décernée sur l’Allée des célébrités canadiennes et elle reçoit le prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. Son apport à la culture visuelle canadienne, au moment où celle-ci prend sa forme contemporaine, est immense ; les nombreuses récompenses qu’elle reçoit permettent aux institutions canadiennes de marquer un rapprochement plus étroit avec les sensibilités autochtones.

En tant que femme inuite, Kenojuak fait l’expérience de violences coloniales à un niveau inimaginable : elle perd son père à cause de conflits religieux, elle est éloignée de force de ses enfants, dont un nourrisson, pour des périodes extrêmement longues et elle perd de nombreux enfants et petits-enfants ainsi qu’un mari en raison de maladies qui auraient pu être guéries. Kenojuak est connue dans le monde entier pour son amour de la famille, de la paix, du bonheur et de la créativité ainsi que pour son humilité exemplaire, proprement inuite, d’être humain admiratif face à l’immensité de l’univers. Elle meurt dans sa modeste demeure, à Kinngait, entourée des siens, en 2013.

Une notice réalisée dans le cadre du programme de recherche « AWARE x Canada », en partenariat avec la Galerie de l’UQAM, avec le soutien du Centre culturel canadien – Paris

The Pioneer: Kenojuak Ashevak | Radio Canada international, 2014 (anglais et inuktitut)

The Pioneer: Kenojuak Ashevak | Radio Canada international, 2014 (anglais et inuktitut)  Kenojuak Ashevak – Visual artist | Conseil Arts Canada, 2012 (anglais et inuktitut)

Kenojuak Ashevak – Visual artist | Conseil Arts Canada, 2012 (anglais et inuktitut)