Michiko Kon, Mutsuo Takahashi, Yasufumi Nakamori, Tsutomu Mizusawa, et Hirotomo Kakinuma, philia—KON Michiko, Tokyo, édition de Yuka Asaki, Kokusho Kanko-kai, 2021

→Michiko Kon, Ryū Murakami et Toshiharu Ito, Michiko Kon, Kyoto, édition de Kōrin Shuppan, 1997

→Michiko Kon, Kōtarō Iizawa, et Peter C. Bunnell, Michiko Kon: KON BOX, Tokyo et Paso Robles édition de Photo International Gallery et Nazraeli Press, 1996‹

philia-KON Michiko, The Museum of Modern Art, Kamakura Annex, 23 novembre 2021-30 janvier 2022

→Michiko Kon: Naturaleza Muerta, Fototeca Nacional. Sinafo. INAH, 24 août-1er octobre 2017

→Michiko Kon: Still Lifes, Paul L. Davies Gallery, San José Museum of Art, Californie, 9 juillet-1er octobre, 2000

Photographe japonaise.

Diplômée en 1978 de la section de gravure de l’Académie Sōkei des arts et du design, Michiko Kon poursuit sa formation à l’École de photographie de Tokyo de 1978 à 1980. Depuis sa première exposition personnelle, intitulée Still Life, au salon Nikon de Shinjuku en 1985, elle crée des natures mortes photographiques où les aliments frais jouent le premier rôle. Les légumes apparaissent dès sa première réalisation, Cabbages + Shindai I [Choux + lit I, 1979], avec des choux remplissant un lit. À partir de 1986, M. Kon se met à découper, disposer, attacher de la nourriture à d’autres éléments, notamment des têtes, des yeux ou des écailles de poisson. Cette démarche vise à provoquer des sensations tactiles ou olfactives chez le spectateur ou la spectatrice, l’entraînant dans un état ambigu, en équilibre entre confort et inconfort. Le temps qui passe est aussi suggéré par le fait que la nourriture finit par se décomposer et par dégager des odeurs nauséabondes, ce qu’on retrouve déjà, bien que de façon différente, dans les natures mortes en peinture.

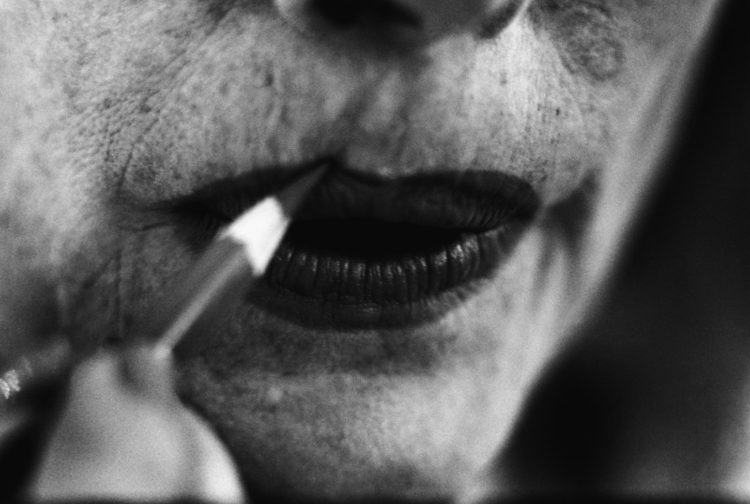

On a parfois rapproché l’œuvre de M. Kon des compositions surréalistes, qui associent sur un même plan des objets de nature différente en vue de créer du dépaysement, c’est-à-dire de faire émerger un sens nouveau, souvent étrange. Des similitudes existent, certes, mais la comparaison s’arrête là. Ce qui rend le style de M. Kon unique est la façon qu’elle a, par exemple, de transformer les parties d’un poisson frais en éléments graphiques pour créer des formes, comme ce chapeau fait de poissons dans Silk Hat + Urume Iwashi [Haut-de-forme + sardines rondes, 1994]. Le tout est combiné avec une horloge, une montre, des lunettes, un tissu léopard, et rappelle une mise en scène surréaliste classique. Mais la présence des poissons est si prégnante que les spectateur·rice·s ont du mal à prendre du recul pour voir l’image dans son ensemble et s’attardent plutôt sur chaque élément, un peu comme dans les portraits de Giuseppe Arcimboldo (1527-1593). Cette démarche s’applique aussi bien aux personnages qu’aux objets dans ces photographies. Tori + Kabocha + Ukurere [Poulet + potiron + ukulélé, 2001] met en scène une sorte de femme fatale : le personnage féminin est sexualisé et présenté dans une attitude destinée à un voyeur, et en même temps déshumanisé, transformé en simple objet avec un corps de poupée. Mais les yeux de poisson sur le corps du poulet-poupée sont trop frais, trop « vivants » pour que le spectateur les appréhende comme de purs éléments graphiques. L’œil du poulet aussi est détourné de sa fonction pour n’être qu’un objet à admirer.

Certain·e·s considèrent que la fabrique des images de M. Kon reflète une démarche genrée, choisissant un corps masculin comme motif plutôt qu’un corps féminin. Quoi qu’il en soit, l’artiste façonne ses œuvres photographiques de façon originale, cherchant à réaliser des natures mortes qui ne laissent pas indifférent·e, qui font osciller entre attirance et gêne. Depuis plus de quarante ans, elle invente une perspective alternative au regard de l’homme, qui tend à représenter et à voir les sujets des natures mortes comme de simples objets.

En 2021, le musée d’Art moderne de Kamakura organise dans son annexe une grande rétrospective Kon, philia—KON Michiko. Par ailleurs, son travail s’est vu récompenser par le 16e Prix Ihei Kimura en 1991.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « Artistes femmes au Japon : XIXème – XXIème siècle »

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025