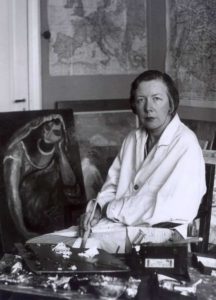

Sigrid Hjertén

Borgh Bertorp Katarina, Sigrid Hjertén : l’héritière de Matisse du Grand Nord : heir of Matisse from the Far North, Paris, Centre culturel suédois, 1997

→Hjerten Sigrid (dir.), Sigrid Hjerten 1885-1948, retrospektiv utställning, cat. expo., Moderna Museet, Stockholm (1964), Stockholm, Moderna Museet, 1964

Sigrid Hjerten 1885-1948, retrospektiv utställning, Moderna Museet, Stockholm, 1964

→

Sigrid Hjertén : l’héritière de Matisse du Grand Nord : heir of Matisse from the Far North, Centre culturel suédois, Paris, 1997-1998

→Sigrid Hjertén – A Masterly Colourist, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 10 février – 26 août 2018

Peintre suédoise.

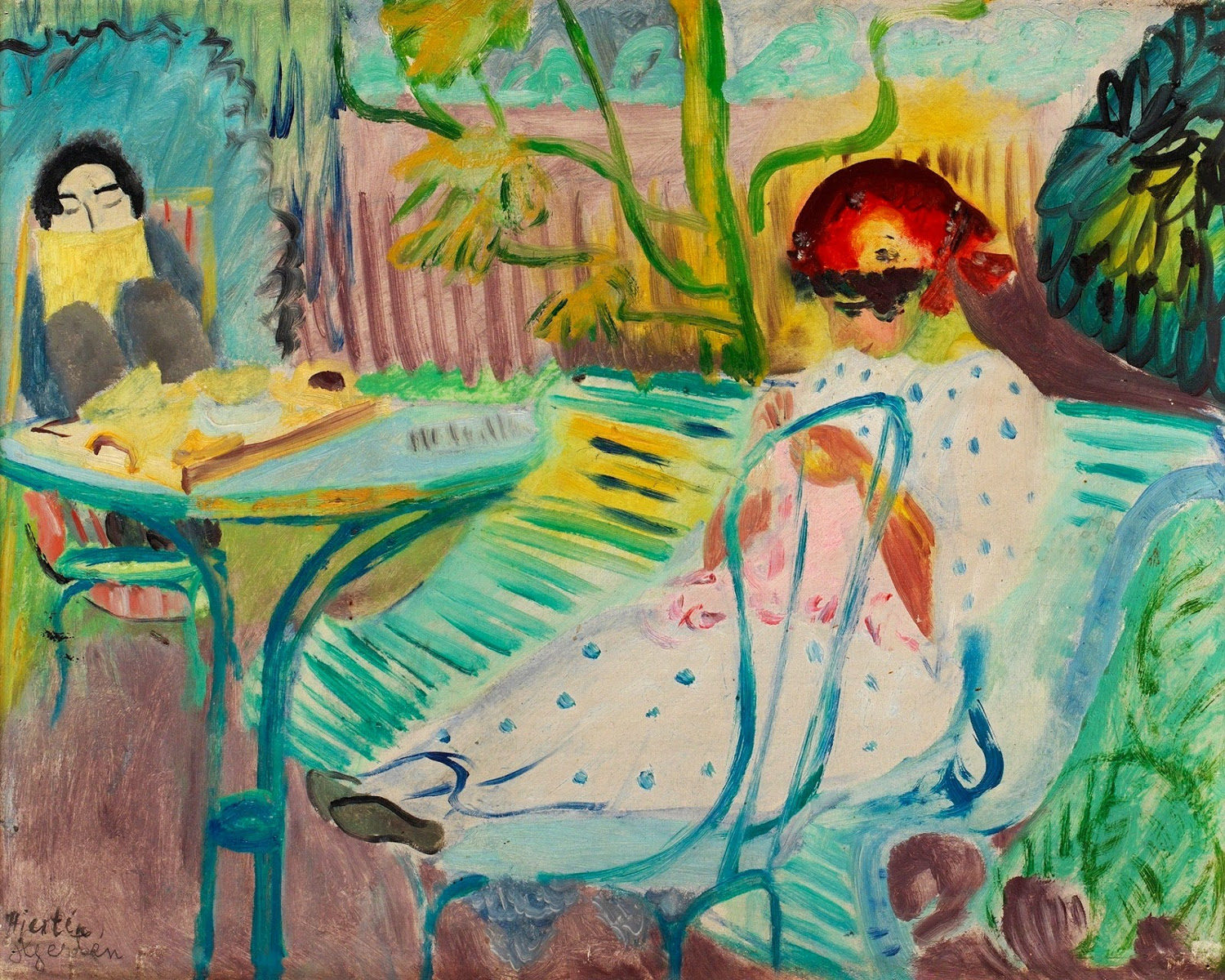

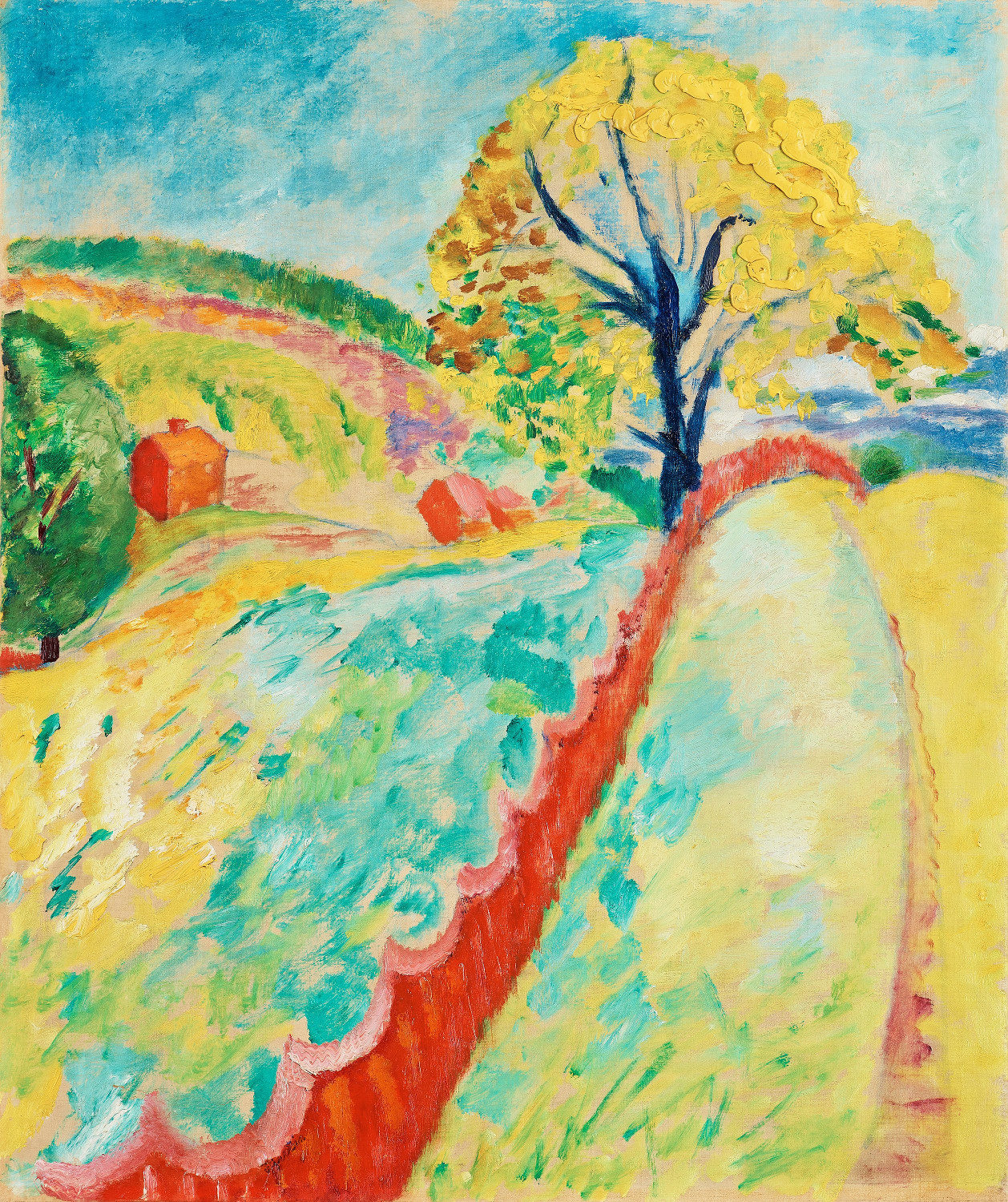

Issue du milieu bourgeois de Sundsvall, Sigrid Hjertén perd sa mère très jeune. Formée comme professeure de dessin au Konstfack University College of Arts, Crafts and Design de Stockholm, elle devient en 1908 créatrice de cartons de tapisserie chez Giöbels, une entreprise d’arts décoratifs. Encouragée par le jeune peintre Isaac Grünewald, elle entre à l’académie Matisse à Paris, ville où elle découvre, entre autres, la liberté offerte à une jeune artiste étrangère. De retour en Suède en 1911, elle épouse I. Grünewald. En 1912, une exposition avec le groupe De Atta (« les huit ») marque son entrée officielle dans le domaine de l’art. En 1913, elle s’installe avec son mari dans un atelier à Stockholm, où, mère d’un jeune fils qu’elle doit surveiller, elle se cantonne à peindre des natures mortes, des figures ou des scènes d’extérieur vues de l’atelier. Elle s’essaie cependant à une forme libre, entre allégorie et réalité. Malgré sa participation à de nombreuses expositions en Europe entre 1910 et 1920, le plus souvent avec des peintres expressionnistes, la critique ne comprend pas son travail de coloriste aux formes stylisées et se déchaîne contre elle.

Dans les années 1920, le couple repart travailler à Paris. Alors que les toiles de S. Hjertén se transforment et se chargent de plus en plus d’émotion, certaines d’entre elles traduisent le conflit qu’elle ressent entre ses différents rôles d’épouse, de mère et d’artiste ; en effet, la carrière de son mari et les soins maternels lui laissent très peu d’énergie et de temps à consacrer à son propre travail. En outre, en l’absence de I. Grünewald, affairé lui-même à exposer, elle se sent très isolée. En 1932, très fragilisée, la peintre retourne en Suède et effectue plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Cependant, sa production picturale augmente ; elle reprend des motifs tirés de ses tableaux antérieurs. Durant les années 1930, elle expose à nouveau plusieurs fois, mais ce n’est qu’en 1936 qu’une exposition rétrospective lui est consacrée à l’Académie des beaux-arts de Stockholm. En 1937, son divorce est prononcé ; 1938 est sa dernière année d’activité artistique. Après onze ans en asile psychiatrique, elle meurt des suites d’une lobotomie. S. Hjertén est désormais considérée comme un des artistes suédois les plus novateurs du début du XXe siècle.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013