記事

マーガリンとエロティックな日常:

不適切な他者たちの反系譜学

ユキ・キハラ《サーモアの歌 ーモアナ(太平洋)ー》2022年、サモア産シアポ、テキスタイル、ビーズ、プラスチック、175×141×25cm(各|5点組)、個人蔵

Courtesy of the artist and Milford Galleries, Aotearoa New Zealand

写真:Gui Taccetti

“第二次世界大戦中、プラスチックのパッケージに密封された白い無着色のマーガリンを私たちは買っていた。透明なパッケージの内側には、鮮やかな黄色の着色剤の丸い粒が、直立するコマのように付いていた。マーガリンをしばらく置いて柔らかくしてから、私たちは小さな黄色の粒をパッケージの中で押しつぶし、濃厚な色が白いマーガリンに溶け込むようにした。指の間に丁寧に挟み、袋の中の1ポンドのマーガリン全体に黄色が広がるまで、何度も繰り返し優しく揉みほぐした。

私は、このような官能性が自らの内核にあると感じる。その強烈で抑圧された粒から外に解放されると、それは流れ出し、私の人生を染め上げる。そのエネルギーは、私のすべての体験を高め、鋭敏にし、強固にする。”

—オードリー・ロード「官能性の諸相」

この短い論考は、日常の詩学と、時間的・地理的境界を越えて飛翔するフェミニストの連帯の交差点における実験的実践の反系譜学を提案する。その目的で、アーティストで研究者のトリン・T・ミンハの著作を基盤として、「不適切な/領有されない前衛」(inappropriate/d other) という概念を用いて考察する。私が参照する事例は、日本、フェミニズム、クィア、トランスナショナルな立場と何らかの関連を持つが、必ずしも全てのアーティストがこれらの用語を体現しているわけではない。私は反系譜学を提唱するにあたり、実験的実践を理解するための枠組みを提案する。それは意識的にアーティストどうしの関係性の中に巣を作るが、直接的な社会的・物質的関係だけでなく想像上の関係にも関わる。重要なことだが、過去に目を向けた連合の集合体と理解され得るものにも関わる。こうした集合体は、直線的時間の支配が停止しうる枠組みにおいてのみ存在しうる。その連合体にとっては、(そもそもその未来から排除されていた)直線的時間が完結するのを待つことは不可能であり、実際、待つことはない1。むしろ、反系譜学的な立場は、実験的実践の直線的な物語から離脱する連合の想像方法への足がかりとなる。そこから導かれる軌跡は、思索的で想像力に富み、そして重要なのが、誤りや不適切さに対する驚嘆によって実験的な実践の経路を「逃走線」として創出する技法がその原動力になるということだ。これはあくまでもマドゥ・H・カザが論じる「逃走線」である(それは、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの著作におけるこの語句の、まさに不適切な流用とも理解できる)2。本論考においては、逃走線は、黒人アメリカ人フェミニストの執筆経験に根ざすオードリー・ロードの作品から、1960年代の日本の実験的パフォーマンスへ、そしてさらにその先へと移動する。

上記の引用でロードは、官能を、力の一形態として、また「身体的、感情的、精神的、あるいは知的」な領域を含みうる「喜びの共有」の一形態として位置づける3。ロードの論考は、実験的実践を単なる芸術的実践としてではなく、芸術と日常生活の不可分の結びつきを通じて世界と関わる強力な方法として捉えるよう促す。人種的・性差・性的指向・階級的差異に基づいて詩人としての、そして人間としての地位を貶めようとする力に対して、ロードの文章は抗い、その力を乗り越えて人々の耳に届くように主張する。規範的基準から外れた物語を、「それ自体として」美しく力強いものとして共有するように主張するのだ。彼女の書き方は、マーガリンに関する一節を欠如の物語として読むことを不可能にする。ロードの言葉によれば、濃厚な黄色の粒を広げる行為は、官能的、感情的喜びに加えて、黄色の着色料には栄養的・機能的価値がないことから、反逆的な喜びをももたらす。着色料の粒にある唯一の目的は、柔らかく練り上げる過程において、視覚と触覚を、そしておそらく嗅覚をも通して豊かさの感覚を作り出すことにある。その過程の遅延された満足感によって快楽が増幅されるのだ。

展示風景:オノ・ヨーコ:ワン・ウーマン・ショー、1960–1971年、ニューヨーク近代美術館、2015年5月17日~9月7日

Courtesy: The Museum of Modern Art, New York (The Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection Gift) / Scala, Florence

塩見允枝子《Water Music from Fluxkit》1965年、プラスチック製スポイト付きガラス瓶、オフセット印刷ラベル、8.8×3.4×2.9cm、所蔵:ニューヨーク近代美術館

© 2025 塩見允枝子

日本の前衛芸術の文脈において、釘を打つことや座ることといった日常的な動作や音に基づいたパフォーマンス(オノ・ヨーコ)、あるいは家庭用機器を用いる、瓶に水を詰める、鑑賞者に影の観察を指示するといったパフォーマンス(塩見允枝子)は、表面的には荒唐無稽に見えるかもしれない。こうした作品は、確かに、コンサートホールや美術館のギャラリーで行われる音楽の公演と聞いてほとんどの鑑賞者が期待するであろうものを逸脱していた。トリン・T・ミンハの「不適切な/領有されない(大文字の)他者」(inappropriate/d other)という概念は、包含(インクルージョン)と排除(エクスクルージョン)のシステムを通じて作用する権力関係を明らかにする。そこでは、不適切な/領有されない(大文字の)「他者」は、主体として、「完全に他者でも、完全に同一でもない」立場から作用し、覇権的な主体との関係において「ここの中にある…どこか別の場所」に位置づけられる4。私が彼女の用語を用いて考えるのは、日本の実験芸術の実践がいわゆる西洋や他の支配的パラダイムに関連する尺度によればどれだけ「適切」(appropriate)であるか、またそれと同時に、それらによって流用され、そして「不適切」(inappropriate) である(あるいは、支配的視点からはっきり言えば「間違っている」)ということだ5。しかしトリン・T・ミンハの概念には第三の用語、すなわち「領有されない」(inapproriated) が含まれる。例えば実験的パフォーマンス分野で活動する日本人アーティストの視点からすれば、欧米の前衛を流用して彼らが創作した音楽は、その実践が欧米の尺度によって国際的前衛に包含されることが不可能であり、また包含されることを拒んだ限りにおいて「領有されない」のである。3つの意味すべてにおいて「不適切な/領有されない」状態こそが、日本の前衛の越境的な可読性の条件であると同時にその可能性を示すものであった。

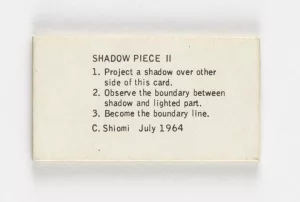

塩見允枝子《Shadow Piece II》1964年、郵送用封筒、両面オフセット印刷カード、シートサイズ:2.6×4.8cm/全体サイズ:10.4×13cm、所蔵:ニューヨーク近代美術館

Courtesy: The Museum of Modern Art, New York (The Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection Gift) / Scala, Florence

同時に、こうした動きや関係性は、日本あるいはそれ以外の国家の枠組みに閉じ込めることはできない。例えば塩見允枝子が《SHADOW PIECE》で、居間のソファの微細な繊維に反射する光を観察するよう鑑賞者に指示するとき、日常の中に共有される驚異の感覚が生まれる。その後展開するのは、作家と鑑賞者が共有する驚異の感覚であり、ここでは鑑賞者が能動的な参加者になっている。こうした日常への関わり方は、オードリー・ロードが日常の官能に注いだ関心にも、1960年代の日本の前衛芸術が抱えていた広範な問題意識にも深く結びついている。

越境的・交差的な視点から見て不適切な/領有されない状態であるということは、組み合わせる、リミックスする、変容させる、そして時には誤読するといった実践でもあり、全く新しい表現に結実する。ここで想起されるのは、20世紀初頭の日本の詩人、佐川ちか(1911–1936年、ジェームズ・ジョイスを含む西洋のモダニズムの詩を日本に紹介した著名な翻訳者でもあった)である。佐川について、中保佐和子は「佐川の作品は言語のインターセクションに生きた」と記している6。中保が「インターセクション(交差点)」という用語を選んだことは、インターメディアとインターセクショナリティ(交差性)の概念が、佐川の言語における(ジェンダー化・人種化された緊張とエンパワーメントが潜在的に起こりうる場としての)トランスカルチュラリズム(横断文化)に結びつけられる可能性も示唆している。言語のインターセクションで生まれている実践は、日本の前衛か西洋の前衛のいずれか一方という二項対立を暗示する「コード・スイッチング」とは本質的に異なる。中保が1920年代のモダニスト詩人たちについて記しているように、当時の多くの詩人が「西洋の影響に対する両義性に苦悩した」一方で、「佐川はこの緊張を自らのものとしたようだ」7。翻訳のインターセクショナリティ的理解は、佐川とオノの間につながりを作り出す。両者とも、西洋と日本の美学・思想・歴史的系譜をすり合わせ、人種とジェンダーのプリズムを通して自らの生きた経験によって表現した。

ミヤ・マサオカ《Vaginated Chairs(膣の椅子)》2017年、サイズ可変

展示風景:ボン美術館(ドイツ)

Courtesy of the artist

© 写真:Peter Kiefer

ユキ・キハラ《サーモアの歌 ーモアナ(太平洋)ー》2022年、サモア産シアポ、テキスタイル、ビーズ、プラスチック、175×141×25cm(各|5点組)、個人蔵

Courtesy of the artist and Milford Galleries, Aotearoa New Zealand

写真:Gui Taccetti

こうした不適切な/領有されない物事の逃走線は、佐川ちかからオノ、塩見に至るさらなる繋がりを拡張し、「日本人」や「フェミニスト」が意味することの限界を試す枠組みを可能にする。このことは、日系アメリカ人作曲家・サウンドアーティストのミヤ・マサオカ(1958年–)らの作品というコンテキストにおいて顕著である。マサオカの《Vaginated Chairs(膣の椅子)》(2018年)は「第三の耳」で聴く音響空間を想像・体験させる。また、サモア系日本人アーティスト、ユキ・キハラ(1975年–)の作品におけるジェンダー・権力・植民地表象の層を理解するために、あるいはパンク、歌舞伎、レズビアンおよびトランスジェンダーの実験演劇を融合させたTheater of a Two Headed Calfによる《堀川波の鼓》の上演(2006年)を理解するために、役立つ言語を提供する。これらの作品はいずれも、それぞれの関連する歴史に深く根ざしつつ、作品の素材を形成する日常のありふれた空間とともに、そしてそうした日常の空間から、不適切な/領有されないやり方で逃走線を引いて動き出す。

身体や家庭内政治についての探求、そして彼女たちが活動した(男性中心の)美術界の慣習に対する多面的な批判を考えると、21世紀の視点から見れば、(「不適切な/領有されない」ものの弱い絆によって暫定的に集められただけの)これらの作品を、フェミニスト前衛の基礎として再定義したくなる。しかし、20世紀初頭から1960年代にかけて活動を始めたアーティストである佐川、オノ、塩見が、「フェミニズム」や「フェミニスト・アート」の運動や用語を必ずしも自覚的に掲げたわけではない。彼女たちの初期の作品は、フェミニストを自認する主要な国際的・国内的運動の先駆けであった。この意味で、彼女たちの「フェミニズム」は、より広範なムードの一部として理解されるべきだと私は考える。それは、彼女たちが活動した戦後日本および国際的な環境において、芸術的・公共的生活を形作ったヘゲモニックな権力形態を批判するムードである。これらの作品は政治的行為と見なされる一方で、レイモンド・ウィリアムズが「感情の構造」と呼んだ多様な可能性もはらんでいる。それは、「越境的フェミニズム」といったラベルで完全に特定することなどできない思想・概念・運動につながる可能性である8。感情の構造の弱さがその未熟さの内部にあるとすれば、その力は、潜在的可能性と、さらなる逃走線への希望を通じて強さをもたらすことにある。

ここではラシーダ・フィリップスの研究、特に『Critical Analysis of Law』第9巻第1号(2022年)所収「Race Against Time: Afrofuturism and Our Liberated Housing Futures(時間との競争:アフロフューチャリズムと私たちの解放された住宅の未来)」におけるブラック・クォンタム・フューチャリズムに関する考察を参照した。

2

マドゥ・H・カザ『Lines of Flight(逃走線)』(ニューヨーク、アグリー・ダックリング・プレス、2024年)。カザの「逃走線」は、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの理論において核心となる「逃走線」の概念を呼応する。ドゥルーズとガタリの「逃走線」は、固定構造やヘゲモニックな物語を破壊する多重性の概念を前面に押し出す。私の理解では、カザが論じるジェスチャーとしての「逃走線」は、翻訳という特定の行為、つまり時間に逆らって接続を強要する行為、そして誤りを介して意味を生成する創造的行為として位置づけられる。これは単一言語主義に対する期待や「完璧な翻訳」という概念への挑戦である。

3

オードリー・ロード『Sister Outsider: Essays and Speeches(シスター・アウトサイダー:エッセイとスピーチ)』(バークレー、クロッシング・プレス、2015年)、56頁。

4

トリン・T・ミンハ『The Digital Film Event(デジタル・フィルム・イベント)』(ニューヨーク、ラウトリッジ、2005年)、125–26頁。

5

トリン・T・ミンハ編「She, the Inappropriate/d Other(彼女、不適切な/領有されない(大文字の)他者)」、『Discourse』特別号8号(1986–87年)所収。トリン・T・ミンハ、マリーナ・グルジニック「不適切な/領有されない人工性」、『The Digital Film Event(デジタル・フィルム・イベント)』、125–34頁。

6

佐川ちか『The Collected Poems of Chika Sagawa(佐川ちか詩集)』(中保佐和子訳、アナーバー、カナリウム・ブックス、2015年)、xx頁。

7

佐川ちか『The Collected Poems of Chika Sagawa(佐川ちか詩集)』(同上)、xviiiページ。

8

レイモンド・ウィリアムズ『Marxism and Literature(マルクス主義と文学)』(オックスフォード、オックスフォード大学出版局、1977年)。

金田美紀

ニューヨーク大学人文科学センター副所長。研究テーマは、実験音楽、前衛音楽、大衆音楽における越境的な動きと、人種、性別、帝国主義の絡み合いである。近年のプロジェクトでは、アメリカにおける現代の音楽の演奏活動と労働の関連性も検証している。現在執筆中の著書『Transpacific Experiments: Intermedia Art and Music in 1960s Japan(太平洋を越える実験:1960年代日本のインターメディア・アートと音楽)』がミシガン大学出版局より刊行予定。『ジャズ・アンド・カルチャー(Jazz and Culture)』『ジャーナル・オブ・ミュージコロジー(The Journal of Musicology)』『ASAP/ジャーナル(ASAP/ジャーナル)』『トゥエンティエス=センチュリー・ミュージック(Twentieth-Century Music)』『サンフランシスコ・クロニクル(San Francisco Chronicle)』、そして自ら共同創設者・編集者を務めていた「post.moma.org」に寄稿している。