記事

江戸時代から20世紀初頭までの女性画家の芸術教育

はじめに 日本画について

明治政府は、1873年ウィーン万国博覧会への参加を契機に、ヨーロッパの「美術」の概念を日本に導入し、美術学校、展覧会といった制度を取り入れていった。1876年に開校した工部美術学校では、イタリアから教師を招いて初めて西洋式の美術教育をおこなった。工部美術学校は1882年に閉鎖され短期間に終わったが、ここで学んだ小山正太郎は画塾不同舎を開いて後進を育てた。またヨーロッパに留学して学習を続ける者もおり、初期の洋画家たちが巣立った。

1889年には明治政府が東京美術学校を開校し、再び国による美術教育が再開された。ここには絵画科が置かれたが、当初西洋画の教育はおこなわれなかった。岡倉天心の指導のもとに横山大観や菱田春草らが、狩野派を基礎に従来の画材を用いつつ、西洋画を意識した色彩表現や空間表現を取り入れた絵画を制作した。ナショナリズムの高まりを背景に、この新たな近代絵画が日本画と呼ばれるものとなる。1896年に東京美術学校に西洋画科が設置されると、絵画科には日本画科と西洋画科が置かれた。このような日本画の概念は当初東京以外では広く共有されてはおらず、地方都市では従来の南画や四條派といった流派による制作が続いていた。しかし1907年に文部省が全国公募の美術展覧会を設置した際に、応募区分を日本画、西洋画、彫刻、の三部門としたことで、日本の近代絵画において、日本画と西洋画(西洋の技法による日本人の絵画)のジャンルが並立する状況が定着した。日本画は従来の画派を引き継ぐものから大観たちによる新しい試みまでを包括する絵画の総称となった。

1.女性画家と美術教育

・家族から学ぶ

江戸時代の画家たちの頂点に位置したのは幕府の御用(公務としての作画)を務める奥絵師と呼ばれた数人の絵師であった。各藩もそれぞれの御用絵師を抱え、御用絵師たちは原則としては世襲であり、武士の身分であった。彼らのもとにまた弟子たちが集まるというピラミッド型の構図であり、男性のみによって構成されていた。女性たちが本格的に絵を学ぶ機会を得られたのは、近代以前のヨーロッパの場合と同様に、父や兄、夫が画家であった。清原雪信(1643–1682年)は例外的に作品を多数残し、後世まで著名であったが、それは彼女の父が幕府御用絵師狩野探幽の弟子で、母も探幽の血縁であったことが大きかった。18世紀から19世紀には民間で知的環境に恵まれた女性たちが絵を描く例が増えた。南画では、池大雅の妻の玉蘭(1727?–1784年)、谷文晁の妻、幹々 (1769–1799年)、妹の舜英(1772–1832年)、漢詩人梁川星巌の妻、紅蘭(1804–1879年)などが知られた。また浮世絵では葛飾北斎の娘応為が優れた肉筆画を残した。1 雪信作品に女性を描いたものがあり、また女性の南画家たちの作品に中国で女性にふさわしい画題とされた墨蘭を描いた作品がみられるが、男性同様の主題も描いており、女性であることで主題や技法が限定された状況はみられない。

明治時代以降でも家族から学んで女性が画家となる例は少なからずあった。五姓田(渡辺)幽香(1856–1942年)は、父五姓田芳柳、兄義松から水彩画や油絵を学び、夫も含め、一家で職業画家として活動した。幽香はシカゴ・コロンブス博覧会の女性館に油彩画《幼児図》を出品した。また洋画家の吉田ふじを(1887–1987年)は父が洋画家であり、養子に入った兄(後に夫)博と共に上京して不同舎で学び、博からも指導を受けた。渡辺(亀高)文子(1886–1977年)も父が職業画家渡辺豊州であり、後述する女子美術学校で学び、画家の夫を婿養子に迎えた。夫の早世後は画家として家族を支えた。近代になると画家は世襲制度では無くなったが、明治時代には洋画はまだ特殊な新しい技術であったことから、娘にも画業を継がせたのであろう。日本画家でも島成園のように父と兄に学んだ例はあるが、画家たちが個人で開く画塾が盛んとなったことにより、個別に画家のもとに入門して学ぶことができるようになった。

・自立する女性たち

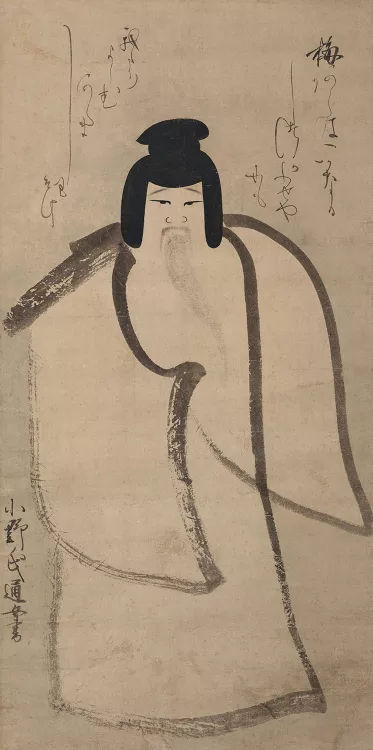

社会秩序が大きく変化した幕末から明治期には、自ら師を求めて画家となった新しい女性たちが現れた。奥原晴湖(1837–1913年)は武士の娘に生まれ、単身上京し、高位の政治家たちの支持により名声を確立した。男性のような身なりをし、結婚せず養女を迎え、展覧会には出品せず、悠々自適な生活を送った。中国明清画に理想を求め、墨画、あるいは墨画淡彩による山水画、花鳥画を描き続けた。

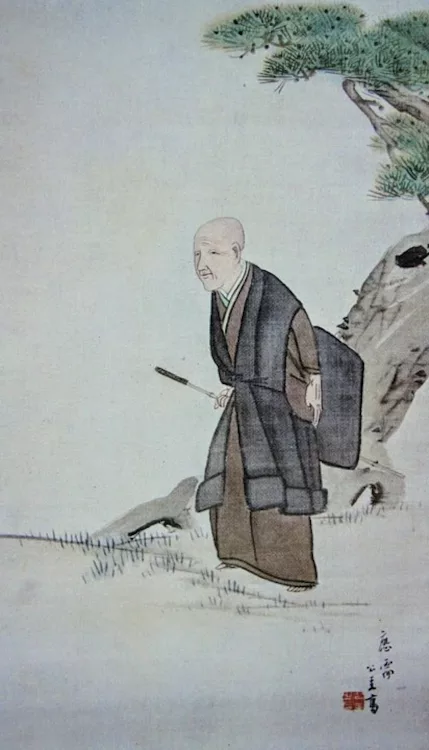

野口小蘋(1847–1917年)は父を早く亡くし、夫は事業に失敗し、十代から職業画家として家族を支えた。展覧会は、小蘋のように独立して活動した女性にとって、男性と対等に発表の機会を得られる重要な機会であった。小蘋は南画家として山水画、花卉画を展覧会に出品して受賞を重ねた。その一方で、1870–80年代には盛んに美人画を描いた。女性の容貌は画一的であるが、中国の男性の文人の趣味であった書画、音楽、挿花などを女性たちが楽しむ設定で描かれ、そうした技芸が当時の「美人」に必要な要素であったことを思わせる。2 後には《美人招涼図》(1887年、山梨県立美術館)のように女性の姿を鑑賞することが目的とみられる作品も描いているが、この作品でも書物が描かれており女性の知的な側面を示唆している。この頃から小蘋は皇室の注文を多く受け、皇女たちへ絵の指導も行う。皇室との関わりを強めて後は、おそらくは「俗」な美人を描くことを控えるようになる。1904年には女性初の帝室技芸員に任じられ、1915年には大正天皇の即位式のための屏風の描き手に選ばれた。そして1907年に発足した文部省美術展覧会(以下文展)では4回まで審査委員を務めた。近代の美術制度によって成功を収めた女性画家として先駆的な存在である。

・学校で学ぶ

工部美術学校では、男子とは別のクラスではあったが、女子学生も西洋画を学ぶことができた。1878年秋に教師のアントニオ・フォンタネージが離日する際の記念写真には6人の女生徒が写っている。その中の山下りん(1857-1939年)、岡村(山室)政子(1858-1936年)は自らの意志でそれぞれ故郷を離れて単身上京し、学校で学んだ。山下りんはロシア正教会によってロシアに派遣されてイコンを学び、イコン専門の画家となった。岡村政子は夫と石版印刷会社信陽堂を経営し、自身も石版画家となった。石版画は1880年代から1890年代にかけて流行し、鑑賞用の一枚刷りが作られ、時事主題から皇室の肖像などを描いたものなど様々であった。その中には洋風の人物表現を取り入れ題名に「美人」という言葉を用いた着飾った芸妓の女性の姿を描いたものも多くみられた。一方、岡村政子は芸妓ではない若い女性を洋画の手法で描き出し、自社の石版画として出版した。《手鞠》(1895年、石版画)では、現代の「少女」が手鞠に糸を巻くという「女の子らしい」手芸にいそしむ様子が的確な描写によって表されている。こうした作品は、新聞『時事新報』の附録として配布され、広く読者に共有された。

神中糸子(1860-1943年)は油彩画家となり、洋画団体である明治美術会会員となり、第3回内国勧業博覧会、1回文展にも出品した。美術教師としても明治女学校、私立女子美術学校西洋画科、女子高等師範学校で講師を務めた。美術学校教育は、家庭環境に関わらずに画家となる大事な手段であった。

・男女別学の美術教育

明治政府は1879年に「教育令」を公布し、小学校より上級の学校では男女が同じ教室で学ぶことを禁じた。3女子の教育内容においては高等教育が制限される一方、裁縫が加えられ、家庭で家事、育児を担うことが重視された。1889年に開校した東京美術学校も男子を対象としたため、女性が美術を学ぶ機会は限られた。1900年代頃から次第に増えた女学校の図画教員には女性が多く、神中糸子のような西洋画家もみられるが、西洋画家の人材がそもそも少ないこともあり、日本画出身の教師の方が多く、日本画に親しみやすい環境があった。4

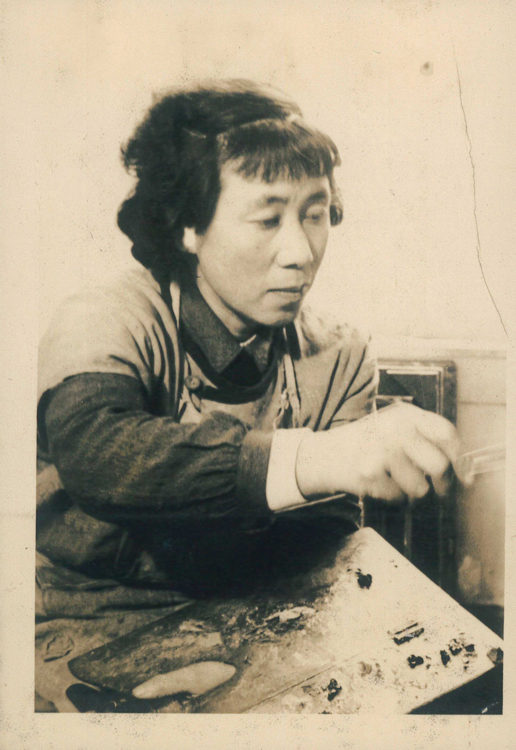

1901年に私立女子美術学校が開校し、日本画科、西洋画科、彫塑科、蒔絵科、編物科、造花科、刺繍科、裁縫科が設置された。5ここにしばらく女性たちが日本画と西洋画を専門的に学ぶ道が開けた。初期の日本画科で短期間教えた河鍋暁翠(1868-1935年)は父、河鍋暁齊のもとで狩野派の伝統的な絵具の扱いなどの技術を学び、それを学校教育に伝えたという点において、近世と近代の橋渡しをする存在である。暁翠は女性の人物画も描いたが、基本的には父の絵の模倣が多かった。女子美術学校の教育方針も、独自の作品を創作することまでは考えず、運筆から写生、彩色といった基礎技術の習得を重視していたようであった。後に日本画家となる女性たちは、個別に日本画家の画塾に入門して本格的に学習している。女子美術学校の1913年の資料では開校以来の総卒業生数が、日本画科は133名、西洋画科が45名、彫塑科2名、刺繍科178名、造花科162名、編物科48名、裁縫科860名と圧倒的に裁縫科が学生を集め、西洋画科、彫塑科の学生数が少なかったことがわかる。西洋画科では男女のモデルの裸体デッサンをおこなっていた。男性は下着を着けていたが、近藤浩一路『校風漫画』(博文館、1917年)では女性たちが恥ずかしがって背中からばかりデッサンをするというカリカチュアを載せている。『校風漫画』では女子美術学校生が洋画の写生の道具を持って歩く様子を「臆面もなく活歩往来する」様子がひどいものだと批判している。前衛画家となる桂ゆき(1913-1991年)は西洋画に関心を持っていたが、まずは両親の勧めで日本画家池上秀畝のもとで日本画での写生を学んでいる。また戦後にこども向けの絵を描いて著名となるいわさきちひろ(1918-1974年)は洋画家の岡田三郎助が自宅に開いていた女子洋画研究所でデッサンを学ぶが、女子美術学校に入学して洋画を学ぶ希望は親の反対によって実現しなかった。彼女の場合には親の希望で書を学ぶが後に水彩画家という洋画でも日本画でもない第3の道を選んだ。

*この記事は、「女性の日本画家と美人画」に続きます。

近世の女性画家および奥原晴湖、野口小蘋については、以下を参照。パトリシア・フィスター『近世の女性画家たち−美術とジェンダー』京都、思文閣出版、1991年。平林彰編『没後100年 野口小蘋』展図録、山梨県立美術館、2017年。仲町啓子「江戸時代の女性画家の研究−実践女子大学香雪記念資料館所蔵品を中心に−」『江戸時代の女性画家』東京、中央公論美術出版、2023年、p.3-106。

2

児島薫「文展開設の前後における『美人』の表現の変容について」『近代画説』16号、p.31-47。

3

文部科学省「学制百年史 三明治初期の女子教育」https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317595.htm

4

金子一夫「明治期中等学校図画教員の研究(6) -東京府-」『茨城大学教育学部教育研究所紀要』第22号、1990年、p.71-80

5

私立女子美術学校に関しては、女子美術大学百周年編集委員会編『女子美術大学百年史』、東京、女子美術大学、2003年、を参照。

児島 薫

東京生まれ。実践女子大学教授(美術史)。1985年東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了。1987年から1993年まで東京都近代美術館学芸員助手。2007年、ロンドン芸術大学で博士号を取得。著書に『女性像が映す日本: 合わせ鏡の中の自画像』(東京:ブリュッケ、2019年)。その他の著書に「The Changing Representation of Women in Modern Japanese Paintings」(『 Refracted Modernity: Visual Culture and Identity in Colonial Taiwan』111-132頁所収、菊池裕子編、ホノルル:ハワイ大学出版局)、 「The Woman in Kimono: An Ambivalent Image of Modern Japanese Identity」(『実践女子大学美學美術史學』No. 25 [2011年3月]1-15頁所収)、「近代化のための女性表象ー『モデル』としての身体」( 『アジアの女性身体はいかに描かれたか 視覚表象と戦争の記憶』北原恵編、東京:青弓社、2013年)、「Pictures of Beautiful Women: A Modern Japanese Genre and its Counterparts in Europe, China, Korea and Vietnam」(『Review of Japanese Culture and Society 26(2014年)50–64頁所収』、「女性像が示す近代、大衆、ニッポン 」(『モダン美人誕生 岡田三郎助と近代のよそおい』6-11頁所収、 箱根:ポーラ美術館、2018年 )など。