パイオニアから現在まで:

ブラジルのビデオアートが持つ

政治的な力

ビデオの登場により、過去にはマスメディアの特権だった電子映像の撮影と編集のプロセスは、多くの人の手の届くものとなった。そのときから、ビデオはアートの実験に欠かせないツールであり続けている。1970年代・1980年代以来、自作が可能で持ち運びも容易なビデオというフォーマットは、アーティストが新たなテーマを探求し、言語を横断して視覚的な物語を構築するための重要なプラットフォームになった。それ自体がメディア言語であるビデオは、他の表現形態、特にパフォーマンスともハイブリッド化し、インスタレーションに基づく提案につながる広大なフィールドを生み出した。しかし、多くのアーティストにとって、ビデオは何よりも、現実を生の素材に変換し、経験した物事の記録に基づいて疑問や問題を提起する可能性を提供した。ドキュメンタリーの実践を軌道に乗せ、それを超越し、意味を付加する系譜は、1980年代以降、ブラジルの女性アーティストの作品の多くと関連している。これらのブラジルの女性アーティストは、覇権的な視覚的言説に挑戦し、社会・政治の現実の側面に疑問を投げかける冒険に乗り出した。これが、記憶と対抗記憶を構築する道を切り拓くことにつながり、ブラジルの文化・歴史的ナラティブの形成に幅広い声を参加させることを可能にした。

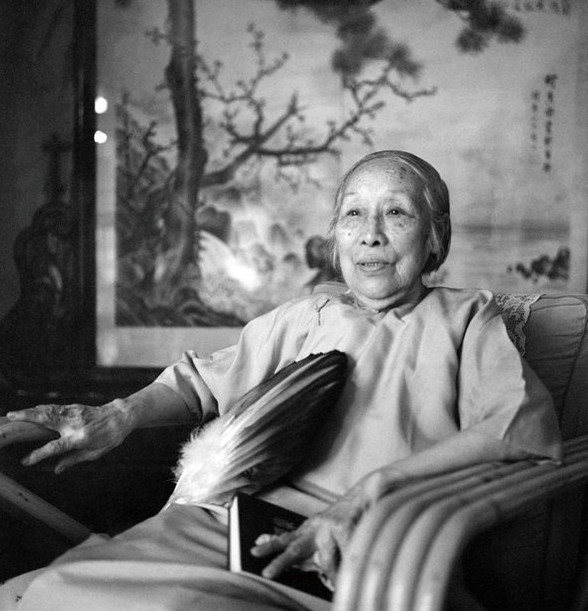

リタ・モレイラのポートレート

© Photo : Pedro Napolitano Prata

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

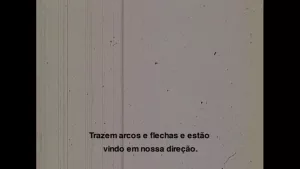

リタ・モレイラ《パカエンブーの婦人》、1980年、ビデオ、34分18秒

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

ブラジルには、独立系のアーカイブやフェスティバルを含め、多くのコレクションやキュレーション・プラットフォームがあり、そこには、こうしたパイオニアたちの活動に加えて、彼女たちが始めた運動がその後の40年間にさまざまな形態に発展した様子を見ることができる。地政学的なグローバルサウス(最近のキュレーション研究の中心となっている象徴的な地域)におけるアート制作がはらむ本質的に政治的な使命について考えるならば、これは特に真実である。これらのアーティストたちは、当初、反体制的な主体を不可視にする圧力や社会の課題に立ち向かうことに専念していた。それは常に切迫した問題だったが、情報統制を柱のひとつとしたブラジルの長期の独裁政権(1964〜1989年)においてはなおさらだった。初期の重要なアーティストに、リタ・モレイラ(1944年生まれ)がいる。モレイラは、フェミニズムの視点から、沈黙を強いられたヴィジョンとテーマを探求し、影響力を持つ作品群を生み出した。ニューヨークのニュースクール社会問題研究所で経験を積み始めた頃から、ニュース放送という標準的な形式を借用しつつ、ニュースが避けてきたテーマについて語った。すなわち、外見の政治、美の基準、同性愛者への迫害、構造的人種差別といったテーマである。彼女の先駆的な姿勢は、何世代にもわたり政治に関与するアーティストの基礎を築き、ビデオアートにおいても、またそれを超える分野でも、フェミニスト批評の継承にインスピレーションを与えた。

モレイラの《パカエンブーの婦人(A Dama do Pacaembu)》(1981年)は、タイトルにもなっている裕福なパカエンブー地区の路上で暮らし、周囲の退廃的な 「貴族」の一員であると信じている女性の言説を通して、微妙な皮肉を込めてブラジルの不平等に迫っている。モレイラは、進歩的な大義を支持し、権力の濫用に反対し、ビデオアート制作を通したアクティビズムを続けている。近年の作品《マリエルのためのレズビアンの行進(Caminhada Lésbica por Marielle)》(2018年)は、2018年にリオデジャネイロの下院議員マリエル・フランコが暗殺された事件について、フェミニストとLGBTQIA+の活動家たちが起こした抗議行動を記録している。暴力が拡大し、記録的な数の女性がフェミサイド(ジェンダーが関連した動機による故意の殺人)の犠牲になっているこの国で、2人の警察官がフランコの殺人容疑で起訴されたのは2024年になってからのことだった。

ルシラ・メイレレスのポートレート

© Photo : Pedro Napolitano Prata

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

ルシラ・メイレレス《自閉症の子供たち》1989年、ビデオ、11分

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

1980年代から1990年代にかけて同様の道を歩んだアーティストが、ルシラ・メイレレス(1953年生まれ)である。メイレレスは、メタ言語的で実験的な性質の作品を発表し、時に既成の規範から離れた視点を探求した。ジョゼ・ロベルト・アギラールらと並んでブラジルにおけるビデオ・アートのパイオニアであり、《自閉症の子供たち(Crianças autistas)》(1989年)や《セゴ・オリベイラ、その視線の奥の荒野で(Cego Oliveira no sertão do seu olhar)》(1998年)といった実験的なドキュメンタリー映画で、この考えを探求している。これらは障害を持つ人々の精神と視覚の背後にある主観を掘り下げる詩的な探究である。

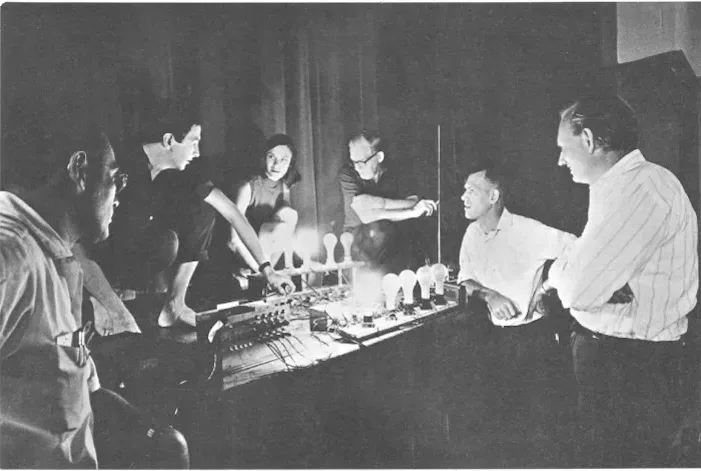

サンドラ・コグートのポートレート

Photo : Videobrasil Historical Archive

サンドラ・コグート《ビデオキャビンはブラック・ボックスだ》1990年、ビデオ、9分36秒

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

1990年代、民主主義の復興とグローバル化の雰囲気の中で、サンドラ・コグート(1965年生まれ)は、ビデオインスタレーション、ビデオ、テレビ、映画の間を行き来しながら、電子的な視覚言語そのものの探究に焦点を当てた作品を発表した。コグートのプロジェクト「ビデオキャビン(Videocabines)」(1990年)は、デジタルイメージが、露出と悪名高さを増していくシナリオを形成し始めたことを示す初期の重要な例として挙げられる。このプロジェクトでは、世界中の都市にビデオブースを設置し、匿名の通行人に自分の考えを記録してもらった。コグートは精力的な活動を続け、2023年、ドキュメンタリー映画《その瞬間、祖国の空に(No céu da pátria nesse instante)》を製作した。この作品は、ブラジルにおける極右の台頭を(差し当たって)中断させた選挙と、2023年1月8日のブラジル三権襲撃事件(ブラジルの民主主義を象徴する機関である連邦議会、大統領府、最高裁判所への襲撃事件)を描いている。複数のプラットフォームを横断する彼女の軌跡は、市民参加と公共的考察の場として、ビデオが継続的に再創造されうることを明らかにしている。

ロサンジェラ・レンノーのポートレート

© Photo: Renata D’Almeida

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

ロサンジェラ・レンノー《ヴェラ・クルス》2000年、ビデオ、44分

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

デジタル制作の手段の利便性が増大し続けることで、ビジュアルによるナラティブが指数関数的に増殖していく様子は、2000年代以降、イメージの本質、象徴的価値、非人格化のプロセスを扱ったアート作品に反映されている。こうした疑問を深く掘り下げたのが、ロサンジェラ・レンノー(1962年生まれ)の広範な作品である。彼女の写真シリーズ、オブジェ、ビデオ、インスタレーションは、骨董市、家族のアルバム、新聞、アーカイブで見つけた匿名のイメージを出発点としていることが多い。《ヴェラ・クルス(Vera Cruz)》(2000年)では、ペロ・ヴァス・デ・カミーニャが植民地だったブラジルに到着した際にポルトガル国王に送った手紙を再解釈している。そのテキストとベールに包まれたフィルムの歪んだイメージを軸に、レンノーは「不可能なドキュメンタリー」を構築している。そこでは、学校の教科書に掲載された平板でニュアンスに欠ける手紙のバージョンと、鑑賞者が埋めるべき音とイメージの空白を設けた別のバージョンを対比させている。レンノーの他の多くの作品と同様、この映像は、キュレーターのパウロ・ヘルケンホフの言葉を借りれば、「壮大な物語と歴史の一元的な視点の溶解」1を証明し、現代において必要とされている視線の政治的教育を指し示している。レンノーはアーカイブの操作を、回復と破壊の戦略として機能させ、公式の歴史では省略されたり黙殺されたりしていたものを、再認識させる。

リヴァーネ・ノイエンシュワンダーのポートレート

© Photo: Raul Zito

Couresty of Videobrasil Historical Archive

リヴァーネ・ノイエンシュワンダー、キャオ・ギマラエス《鳥》2000年、ビデオ、5分45秒

Couresty of Videobrasil Historical Archive

リヴァーネ・ノイエンシュワンダー、キャオ・ギマラエス《言葉−世界》2001年、ビデオ、8分

Couresty of Videobrasil Historical Archive

同時期に活動を始めたリヴァーネ・ノイエンシュワンダー(1967年生まれ)は、恐怖、歴史、時間性、政治的・社会的相互作用、生命システムの相互伝達性など、普遍的な問題を単純化することなく取り組むために、無数の手段、リソース、プロセス、さまざまな知識分野とのつながりを用いている。ドローイング、絵画、タペストリー、オブジェ、インスタレーション、コレクティブな提案を行うプロジェクトなど、多岐にわたる初期の作品には、アーティスト、キャオ・ギマラエスとの共同制作によるビデオ詩のシリーズがある。例えば、シャボン玉が浮遊して今にも弾けそうに見える《息(Sopro)》(2000年)や、アリと文字との対決という意表をつく場面を描いた《言葉−世界(Word – World)》(2001年)などがある。これらの作品は、儚さと伝達不可能性の中に、繊細で精密なイメージを生み出している。ノイエンシュワンダーによれば、映画に強い影響を受けて育った世代は「哲学的思考を行使する」ためにビデオを画期的なやり方で用いるが、これらの作品はその典型例だという。こうしたビデオは地域規模あるいは国際的な展覧会で頻繁に展示されている。ここ数年、ノイエンシュワンダーは、パフォーマティヴ・アクティヴィズムのプロジェクト「ガイアの反撃(Reviravolta de Gaia)」を主導してきた。このプロジェクトでは、参加者が哺乳類、昆虫、魚、植物など自然界の存在に扮し、1988年のブラジル憲法で保証された先住民の土地の境界画定に関する法的規制を非難し、それに対抗するための大規模な政治的デモに参加する。

シンシア・マルセルのポートレート

© Photo: Pedro Napolitano Prata

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

シンシア・マルセル《十字軍》2010年、ビデオ、8分35秒

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

慎重に計画された介入と行動は、重大なトピックを扱う合成イメージを生み出すことができ、シンシア・マルセル(1974年生まれ)の作品ではとりわけ大きな力を発揮する。パフォーマンス、ビデオ、アクション、写真、彫刻、インスタレーションを駆使した非言語的な作品は、社会構造、行動パターン、力関係に疑問を投げかけている。キュレーターのヨッヘン・ヴォルツが述べたように、「思考を実験に変換したものであり、アートとは物事に疑問を投げかける行為にほかならないという明確な立場を、究極的にイメージに変換した実験」である2。マルセルのビデオ・パフォーマンス3部作《十字軍(Cruzada)》(2010年)《出典(Fonte)》(2007年)《戻る(Volver)》(2009年)は、消防車、バックホウ(掘削機)、そして不揃いな音楽家たちが、マルセルの故郷、ミナス・ジェライス州の赤土の上で、一見ランダムな動きを展開する(同州は、鉄鉱石採掘産業によって、地域の環境と経済の運命が左右されている)。これらの編成されたジェスチャーを通して、マルセルは可視性のシステムと権力の美学に疑問を投げかけ、鑑賞者の役割を受動的な観察者に止めようとする見方に挑んでいる。

バージニア・デ・メデイロスのポートレート

© Photo: Renata D’Almeida

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

バージニア・デ・メデイロス《身体の埠頭》2015年、ビデオ、7分2秒

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

バージニア・デ・メデイロス《セルジオとシモーネ》2009年、ビデオ、9分21秒

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

バージニア・デ・メデイロス(1973年生まれ)は、フェミニズム、ジェンダーロール(性役割)、家父長制、性的規範性、そして差異を肯定しようとする生き方に取り組んでいる。ドキュメンタリーの戦略を覆し、単なる証言となる画像を超えて、現実と他者性を読み取り、表現する方法を見直す。《身体の埠頭(Cais do Corpo)》(2015年)は、2016年のオリンピックに向けてリオデジャネイロの港湾地域が「再生」している最中に制作され、人間を無視した都市の近代化という概念に立ち向かう社会的・政治的実践として、セックスワーカーの身体のパフォーマティヴィティ(遂行性)に注目している。第18回ビデオブラジル・フェスティバルで受賞した《セルジオとシモーネ(Sergio e Simone)》(2009年)では、サルヴァドールでとりわけ荒廃した地域に住むトランスジェンダーの女性シモーネが、クラック・コカインの過剰摂取後に、自分は人類を救うために神から遣わされたと信じるシス男性(生まれた時の性別と自認する性別が一致している男性)のセルジオへと変貌する様子を記録している。

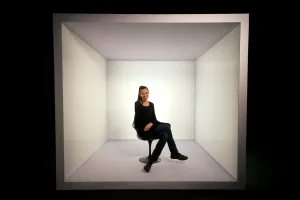

クララ・イアンニのポートレート

© Photo : Videobrasil Historical Archive

クララ・イアンニ《具象主義から抽象主義へ》2017年、ビデオ、6分15秒

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

クララ・イアンニ《自由な形》2013年、ビデオ・インスタレーション、7分14秒

Courtesy of Videobrasil Historical Archive

やはり2010年代のアート制作を特徴づけた別の基調テーマが、グローバル化した資本主義と脱植民地主義研究の文脈における時間、歴史、空間の認識である。クララ・イアンニ(1987年生まれ)は、その突出した例だ。ビデオ、インスタレーション、オブジェ、サイトスペシフィックな作品と様々なジャンルを行き来しながら制作した作品は、覇権的な歴史的言説に疑問を投げかけ、アートとイデオロギーと歴史の関係を検証し、政治的想像力のオルタナティブな様式を提案する装置を制作している。ビデオブラジル・ビエンナーレで展示された作品は、このプロジェクトの一例である。《具象主義から抽象主義へ(Do figurativismo ao abstracionismo)》(2017年)は、イアンニがサンパウロ・ビエンナーレ財団のアーカイブで行った調査をもとに、ブラジルの近代アートの制度化と、植民地時代の過去との間の力学を考察している。一方、《自由な形(Forma livre)》(2013年)は、1959年の暴動を想起させる。このとき、ブラジリアの建設における非人道的な労働条件に反対する労働者が虐殺された。ブラジルの建築における近代性の言説と、古風な社会的・政治的関係の持続とを結びつけている。

これらのアーティストとその作品は全体として、ブラジルのコンテキストにおけるビデオアートの独自の強さを見せている。特に、女性が主導して反体制的、実験的、政治的な関与を持って制作を行うメディアとして、確かな力強さを実感させる。

パウロ・ヘルケンホフ、「ロサンジェラ・レンノによる記念碑(Imemorial, de Rosângela Renno)」モアシール・ドス・アンジョス編 『世界の発明:マルカントニオ・ヴィラサ・コレクション(Invenção de mundos: colecção Marcantonio Vilaça)』レシフェ:Instituto Cultural Banco Real、2006年、174-175 頁。

2

ヨッヘン・ヴォルツ『シンシア・マルセルのための著作集(Writings for Cinthia Marcelle)』サンパウロ:Galpão Videobrasil、2016年、 9頁。

ソランジュ・オリヴェイラ・ファルカス

ビデオブラジル文化協会(Associação Cultural Videobrasil)の創設者であり、アーティスティック・ディレクターを務める。この協会は、グローバル・サウスで制作された広範なビデオアート・コレクションを管理し、国際的なパートナーシップによる現代アートのイベントを開催している。ファルカスは1983年からビエンナーレ・セスク・ビデオブラジルのアーティスティック・ディレクターを務め、国際ビエンナーレ協会の理事でもある。2017年にはモンブラン・アーツ・パトロネージュ賞(Montblanc Arts Patronage Award)、2004年にはセルジオ・モッタ賞(Sergio Motta Award)を受賞した。過去40年にわたり、インドネシア、ポルトガル、ロシア、韓国、アラブ首長国連邦など数カ国で展覧会、フェスティバル、ビエンナーレのキュレーターを務め、世界中のアートイベントや文化施設が主催する賞の審査委員を務めている。