国境を越えて「移動」した

日本の女性画家たち:

1930~40年代、戦時下を生きる

1.イントロダクション

「国境を越えて移動した日本の女性画家」、と聞くと、誰を思い浮かべるだろうか? 日本の現代美術に知識のある人であれば、おそらく、草間彌生(1957年渡米)や、オノ・ヨーコ(50年代家族と渡米後、60年代にアート活動)などを真っ先に思い出すだろう。彼女たちは、第二次世界大戦後に活躍を始めた著名な女性アーティストたちである。

では、それ以前はどうだったのだろうか? 日本の女性たちは、おとなしく日本国内に閉じこもっていたのだろうか?

近代日本では、1880年、イコン(聖像画)を学ぶためロシアに留学した山下りん(1857–1939年)や、1908からのちの夫・博とともに16才で渡米した吉田ふじを(1887–1987年)が知られているが、外国で学んだ日本人の女性画家の数は極めて少ない。

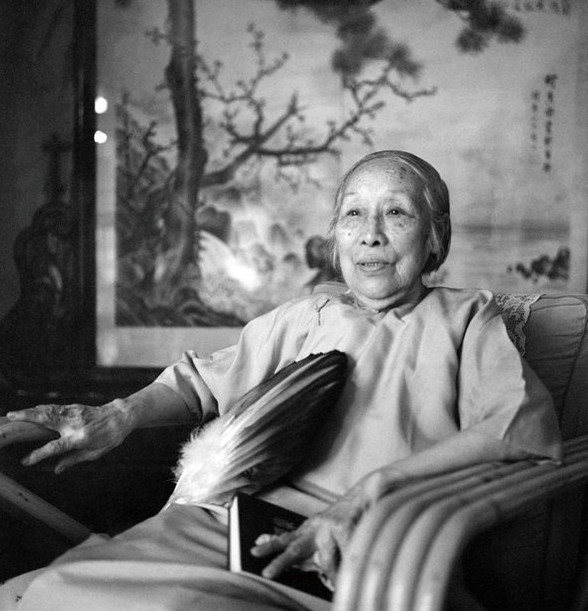

今回、取り上げる3人——長谷川春子(1895–1967年)、赤松俊子(のちの丸木俊 1912–2000年)、新井光子(のちの八島光 1908–1988年)は、1930年代から日本で活躍し、国境を越えた移動を経験しながら、戦争の時代を生きた女性画家たちである1。

最初に紹介する長谷川春子2は、フランスに遊学したのち、日本軍とともに満洲や中国などに従軍し、戦争末期には女流美術家奉公隊という翼賛団体を作った。二番目に紹介する赤松俊子3は、日本の統治下にあった南洋群島のパラオ諸島やヤップ島を旅し、ソ連を何度も滞在・訪問した。最後に紹介する新井光子4は、戦前のプロレタリア美術運動に参加したために徹底した弾圧を受け、アメリカ合衆国に逃れて終生暮らした画家である。

このように3人は、活動の現場も戦争に対する考え方も大きく異なっていたが、共通するのは、第一に、ダイナミックな空間移動であり、第二に、女であると同時に画家であることに矛盾を抱え、葛藤しながら、自分の表現を追求していたことである。その表現は、既存のジェンダーの枠組みを揺るがすものだった。

日本では1920年代から30年代は、美術の大衆化が大いに進んだ時期である。第一次世界大戦後、都市では大衆文化が成長し、生活スタイルや文化にも変化が起こった。女性参政権を求める運動も起こり、バスガールや電話交換手など女性の新しい職業も登場した。1920年代にはモダン文化は、30年代になると大衆化された消費文化に変化する。世界恐慌によって深刻な不況に見舞われた日本経済は、1931年の満洲事変後には好転し、政治は一気にファシズム化が進んで、長い戦争の時代に入った。

当時、女性は画壇からも美術教育からも排除・周縁化されていた5。日本の美術教育の頂点にあった東京美術学校(1887年–)に、女性は1946年まで入学を許されなかったために、学ぶことができたのは女子美術学校(現女子美術大学)や在野の機関か、個人的に師事するしかなかった。女性画家は、「花」や「子ども」など女らしい画題を求められ、自我を問う自画像や、戸外でのスケッチを伴う風景画を描くことは奨励されなかった。女性が画家になるためには、娘に十分な教育を与えることができる中上流階級の出身であることと、親の理解が得られることが必須の条件だったのである。それゆえ、3人は皆、中上流階級の出身であり、娘が美術を学ぶことに対する親の理解とサポート、文化的な環境に恵まれていた。だが、結婚によって改姓したり画家の夫の画業に隠れ、さらには日本を離れたことによって、忘却・周縁化された。

ハノイでの長谷川晴子の肖像、1939年

長谷川晴子《ヘレーヌとパリ》1936–1937年、油彩、キャンバス Ⓒ editorial republica collection, Tokyo, 2024

長谷川春子《華南の風俗》1939年、水彩、個人蔵

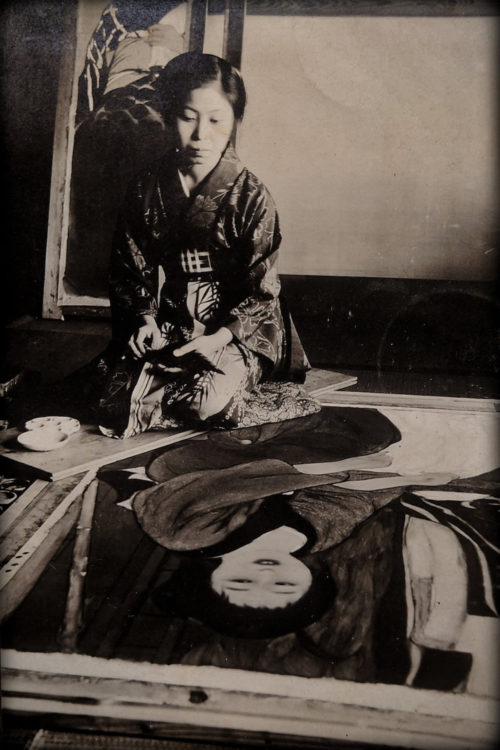

2.長谷川春子―日本軍とともに戦地へ

1930年代、単身で華々しい海外渡航を繰り返し、女性画家たちの団体を次々と作ってそのネットワークの中心にいたのは、長谷川春子である。

1895年、東京で生まれた長谷川春子は、女学校卒業後に絵を習い始め、日本画を鏑木清方(1878–1972年)に、洋画を梅原龍三郎(1888–1986年)に学んだ。1929年から憧れのフランスに滞在し、藤田嗣治(1886–1968年)の伝手でパリで個展も2回開催するなど、外遊の機会にも恵まれた。1931年、シベリア鉄道でソ連を横断してフランスから帰国するが、その途上で日本の傀儡政権である建国間際の満洲を見て、満洲進出の意義とアジアにおける日本と自らの使命に目覚める。一方、フランスに対しては、「古臭い町」に感じられ失望したと述べ、その憧れとコンプレックスの入り混じった感情は、長谷川をナショナリズムと戦争へと駆り立てた。

長谷川は、その後日本軍とともに満洲、中国南部、海南島を従軍して戦争画を描き、さらには、1939年にはフランス軍の支配下で、日本人の大半が引き揚げて政治的緊張に満ちていたハノイにまで足を運んだ。その滞在記『南の処女地』(1940年)6には、ベトナムを「眠りの目覚めぬ処女」に喩える植民地的まなざしと同時に、異民族の女性への「共感」や、現地のフランス人に対する批判に満ちたエッセイや挿絵が掲載されている。

アジア太平洋戦争末期になると、長谷川は日本国内に留まり女性美術家たちを集めて、「女流美術家奉公隊」を結成し(1943年)、銃後の戦争支援に邁進していった。

赤松俊子《ヤップ島》1940年、油彩、キャンバス、60.6×72.7 cm、個人蔵

赤松俊子《モスクワの四季(解氷期)》1944年、油彩、キャンバス、個人蔵

赤松俊子《モスクワスケッチ No.75 ロシアの台所》1937年、水彩

3.赤松俊子(丸木俊)―ソ連と南洋へ

「女流美術家奉公隊」には、赤松俊子も名前を連ねていたが、熱心なメンバーではなかった。1912年、北海道で生まれた赤松は、寺の住職の父親を持ち、女子美術学校で油絵を学んだ。1937年から1年間と1941年に半年間、20代の赤松は、日本人通訳官やモスクワ公使の子どもの家庭教師としてモスクワに赴任するチャンスを得る。直接見ることの難しかった本場の作品に触れ、画家として成長する時間を過ごすことができたのである。さらに、1940年にはゴーギャンに憧れて、半年間、当時日本の統治下にあった南洋群島のパラオ諸島やヤップ島を旅する。この時、南の島の人びとの暮らしを見つめ、たくさんのスケッチや油絵を描き、ともに踊って豊かな時間を過ごしたが、一方で彼女の描く南洋群島のイメージは、日本の「南進政策」を進めるプロパガンダの一翼を担うことにも繋がった。

毎日精力的にスケッチを描き続けたモスクワ時代と、豊かな色彩と裸体表現を獲得した南洋時代の体験は、のちに、「日本画」と「洋画」という従来の枠組みを超えた実験を試み、夫・丸木位里との共同制作《原爆の図》にも繋がる表現を生み出した。

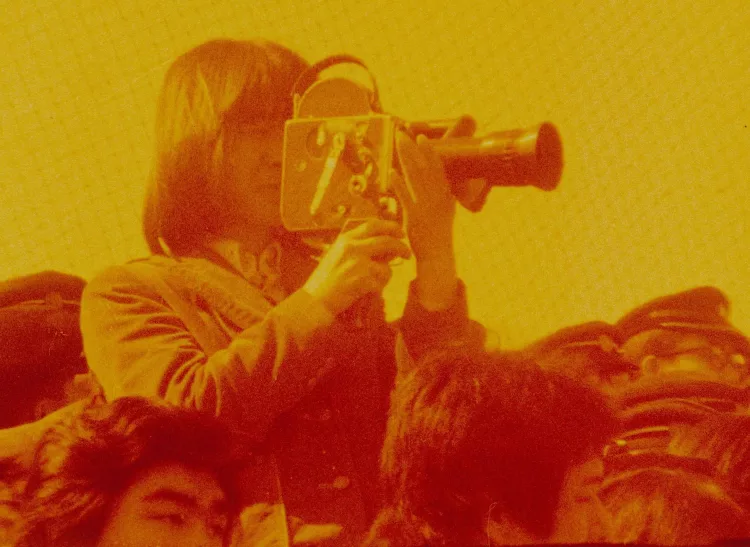

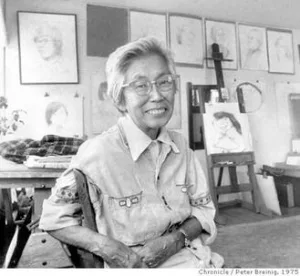

新井光子、サンフランシスコにて、1975年、無断複写・転載禁止

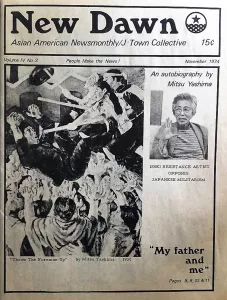

New Dawn: Asian American News monthly /J-Town Collective』(1974年11月号)の表紙を飾った八島光《Dou Age》

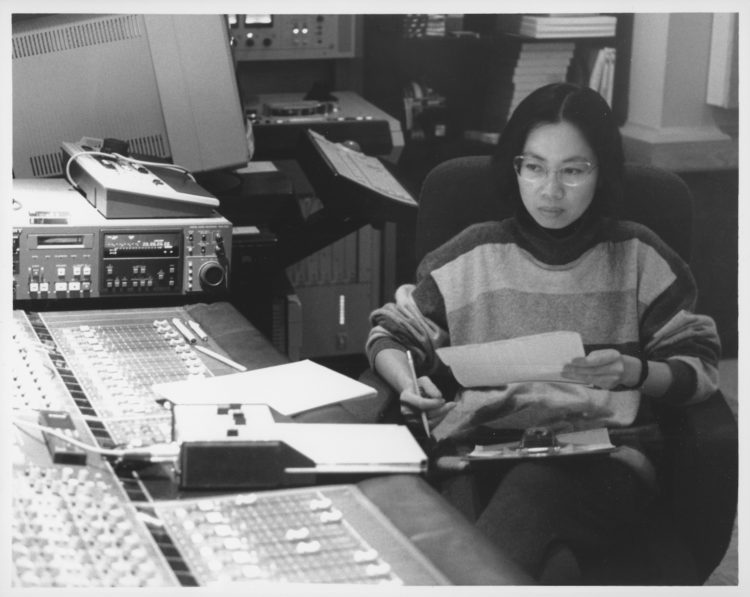

4.新井光子(八島光)と谷口富美枝―アメリカで後半生を過ごす

1908年、造船会社に勤める父のもとクリスチャン一家に生まれた新井光子は、何不自由なく育ち、1926年神戸女学院を卒業後、美術を学びに東京に行く。そして文化学院で社会主義と出会った彼女は、プロレタリア美術家同盟に参加して、闘う農民や労働者の姿を精力的に描くようになった。

プロレタリア美術運動とは、1920年代から30年代前半にかけて起こった、社会主義・共産主義思想に基づく美術運動のことであるが、激しい弾圧を受け壊滅状態に陥っていく。1933年、妊娠中だった新井光子と夫・岩松淳(のちの八島太郎)は逮捕され、釈放後も特高の監視は続いた。1939年、命の危険を感じてアメリカに何とか逃れた二人は、八島光・八島太郎の名前を名乗り、夫・太郎は絵本作家として成功する。

だが、貧乏時代の家族の生活を内職で支えた新井光子は、夫のDVを長年我慢していた。1968年、娘の成人を区切りに夫と別れて、ロサンゼルスからサンフランシスコに引越し、新たな人生を始めた彼女は、絵を教えて生計を立てつつ、ベトナム反戦運動に参加した。また、日系コミュニティでは1世と3世をつなぐ架け橋となり、晩年はマンザナー強制収容所を舞台にした映画にも出演している7。80 歳で亡くなるまでニューヨークや西海岸で過ごした彼女の日米をまたぐ人生と画業については、最近トランスナショナリズムの視点から関心がもたれるようになってきた8。

1930年代、戦争に向かう日本で、思想は全く異なるものの、画家として社会を見つめながら生きてきた新井光子や赤松俊子、長谷川春子らの女性画家たち。彼女たちは、裕福な中上流階級に生まれ美術を学ぶ機会を得たが、女性であるがゆえに排除され、さらにその排除が組織や制度の権威化に結び付く構造のなかで生きなくてはならなかった。

敗戦後、日本の警察の弾圧から逃れ、美術を続けようと渡米した新井光子。逆に戦争末期になると、戦場の前線から銃後に自分の居場所を求めて内地に留まっていった長谷川春子。戦時中のモスクワと南洋群島での滞在経験を通して、戦後の「原爆の図」を中心とする活動の指針と表現を得た赤松俊子。彼女たちの越境する活動と作品は、一国主義的美術史研究や専門分野で分断される研究の在り方を問い直し、再読の可能性に満ちている。

[1] 戦時期の日本人の女性画家については、吉良智子『女性画家たちと戦争』東京:平凡社、2023年:北原恵「戦時下を生きた女性画家と”越境” : 長谷川春子・谷口富美枝・新井光子」『ジェンダー研究』25号、東京:お茶の水女子大学ジェンダー研究所編、2022年、pp.65-84. https://teapot.lib.ocha.ac.jp/records/2000547/file_details/jender_25_06_kitahara.pdf?filename=jender_25_06_kitahara.pdf&file_order=0:を参照。

2

[2] 長谷川春子については、北原恵「戦時下の美術家・長谷川春子」、及び小勝禮子「戦時下の日本の女性画かは何を描いたか」、ともに『アジアの女性身体はいかに描かれたか : 視覚表象と戦争の記憶』東京:青弓社、2013年。

3

[3] 戦時期の赤松俊子(丸木俊)については、『生誕100年記念 丸木俊展:モスクワ、パラオそして原爆の図』一宮市三岸節子記念美術館、2012年。

4

[4] 新井光子については、北原恵「新井光子(八島光)研究(1)――昭和初期、プロレタリア美術運動に参加した女性画家」『待兼山論叢(日本学篇)』大阪大学大学院文学研究科、2021年、pp.1-30を参照。https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/91387/mrj_054_A001.pdf : 宇佐美承『さよなら日本:絵本作家八島太郎と光子の亡命』東京;晶文社、1981年。

5

[5] 小勝禮子「近代日本における女性画家をめぐる制度:戦前・戦後の洋画家を中心に」『奔る女たち:女性画家の戦前・戦後 1930–1950年代』展図録、栃木県立美術館、2001年

6

[6] 長谷川春子『南の処女地:仏印紀行』東京:興亜日本社、1940年

7

[7] TV Movie, Farewell to Manzanar, directed by John Korty, National Broadcasting Corporation, 1976.

8

[8] Valerie Matsumoto, “’A Living Artist with Open Eyes: the Transnational Journey of Mitsu Yashima’”, ADVA (Asian Diasporic Visual Cultures and the Americas), 6 (1-2) Brill, 2020.

北原恵

大阪大学名誉教授。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(博士:文化表象論)。主にジェンダー、セクシュアリティ、エスニシティ、人種、階級などの視点から、日常生活を取り巻く視覚情報の徹底的な分析に取り組み続けている。1994年より「アート・アクティヴィズム」を連載し、日本の女性アーティストの戦争表現と歴史を研究。主な著作に、『アート・アクティヴィズム』(インパクト出版会、1999年)、『撹乱分子@境界』(インパクト出版会、2000年)、『アジアの女性身体はいかに描かれたか 視覚表象と戦争の記憶』(青弓社、2013年)など。

ジェンダー、人種、ポストコロニアリズムの観点からアートなどの視覚表現を研究するホームページを開設している。http://www.genderart.jp/