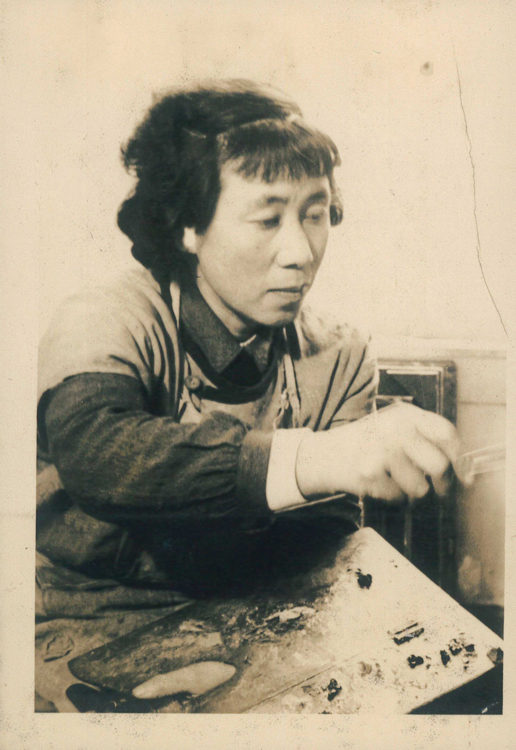

三上 晴子

日本人メディア・アーティスト

三上晴子が1985年5月に開催した初個展「滅ビノ新造型」は、鉄のジャンクのオブジェやブラウン管TVなどによる大規模なもので、東京の最先端のカルチャーシーンの旗手に三上を位置付けた。都市のインフラがデジタルへと移行する時代に、三上は電話ケーブルを神経系に見立てた個展「Bad Art for Bad People」(1986年)、劇団「東京グランギニョル」を率いる飴屋法水(1961年–)とのコラボレーションによる演劇「バリカーデ」を経て、脳とコンピュータ、身体と免疫など非物質的な情報へとシフトしていく。1990年に「Information Weapon」シリーズを発表、中でもクリーンルームを含む研究所での個展「Super Clean Room」は情報戦争をテーマにした壮大なものであった。

1991年に渡米、ニューヨーク工科大学大学院情報科学研究科でコンピュータ・サイエンスを専攻(1995年修了)、並行して被膜、空気、汚染などをテーマに欧米や日本で展示したが、そこには現代美術のギャラリーも含まれる。1995年に「知覚のインターフェイス」をテーマに、インタラクティブ作品を主軸とするメディア・アートにシフトする。同年「Molecular Clinic[モレキュラー クリニック]1.0 on the Internet」、1996年「Molecular Informatics[モレキュラー インフォマティクス]―視線のモルフォロジー」(いずれもキヤノン・アートラボ)、1997年には「存在、皮膜、分断された身体」(NTTインターコミュニケーション・センター [ICC])を発表、バージョンアップを重ねて国内外を巡回した(DEAF/ロッテルダム[オランダ]、トランスメディアーレ/ベルリン、アルス・エレクトロニカ/リンツ[オーストリア]、ミロ美術館/バルセロナ[スペイン]、ナント美術館/フランスなど)。2000年より多摩美術大学で教鞭を取りながら、2004年に市川創太(1972年–)との作品《gravicells―重力と抵抗》、2010年に《欲望のコード》という大規模なインタラクティブ作品を山口情報芸術センター[YCAM]で実現し、いずれも国内外を巡回する(後者は、2010年度第16回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞を受賞)。2011年には《モレキュラー インフォマティクス》(1996年)の再制作がYCAMで行われたが、技術の変化により大幅に異なるものとなったためタイトルが《ETI (Eye-tracking Informatcs)》に変更された。

三上はその後ドローンとAIによる新作を検討していたが、2015年の年明けに急逝する。YCAMが関わった作品は、修復がなされてきたが、三上が不在でも制作チームが本人をよく知ることから綿密な検討と対応が続けられており、メディア・アートのアーカイブにおける貴重な事例といえる。三上は、サイバーパンク、ノイズやインダストリアルミュージックなどのオルターナティブ文化を背景としていた。80年代のジャンクによる作品は、90年代半ば以降、メディア・アートへと転換したため、しばしばそのギャップが議論される。しかし身体や都市、国家、コンピュータなどを横断する廃墟化やネットワーク化、境界をめぐる情報からの批評的アプローチという面から見れば、三上はきわめて一貫している。時代の動きを鋭く見すえ、新たな技術と人間の行方(ポストヒューマンの未来)を作品を通して問い続けたきわめて稀有なアーティストであった。三上は、パワーと魅力に満ちていた。彼女はフェミニズムを標榜しなかった。しかしその生き様には、性別やさまざまな境界を乗り越える、差異を基盤にした生と創造への肯定があった。

「二つの脳で生きる:1960年代〜1990年代、ニューメディア・アートで活躍した女性アーティストたち」プログラム

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025