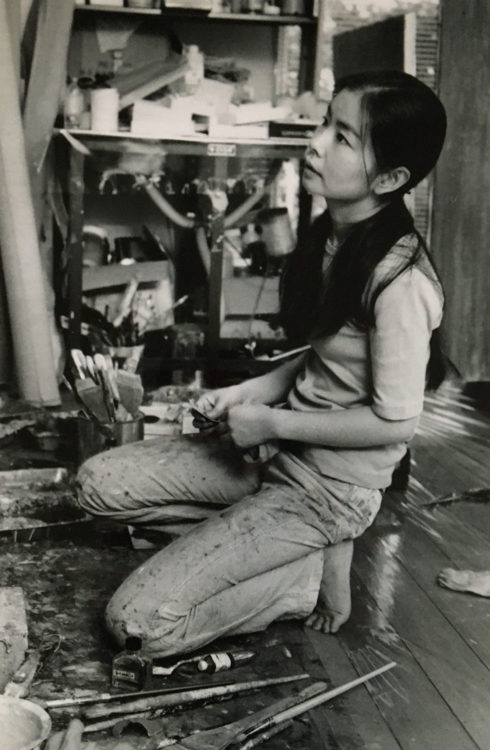

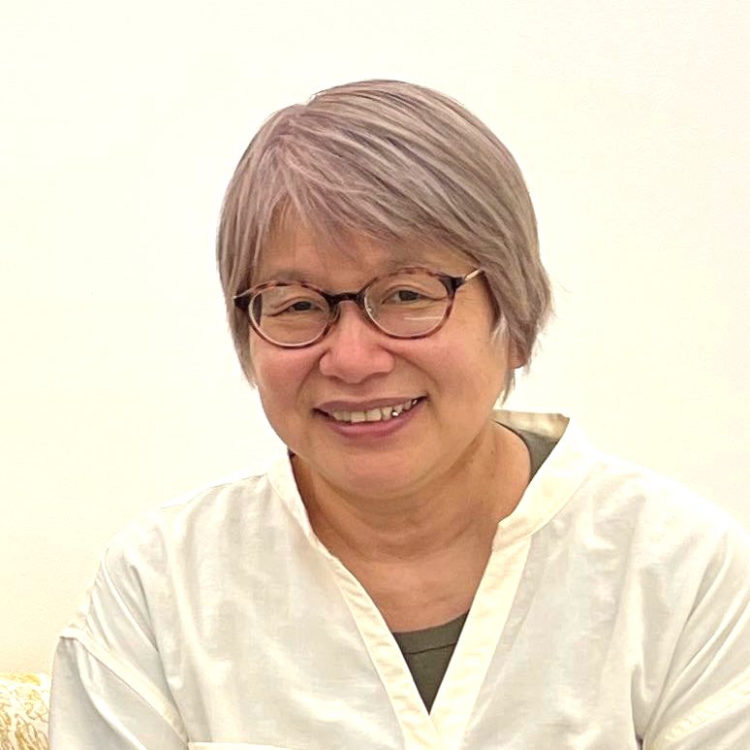

桂 ユキ子(ゆき)

日本人美術家

東京帝国大学教授、桂弁三、敬子夫妻の五女として、東京本郷千駄木町に生まれる。戦前は「ユキ子」、戦後1970年代頃から「ゆき」と称する。 戦前の1930年代からいち早く先端的なコラージュの手法を、シュルレアリスムとは距離をおきながら独自に展開し、また生活用具や動物などの写実的な実在感と抽象的な形を一つの画面に混在させた独特の表現を、ユーモアと批評性をまじえて探求した。戦前からの前衛女性画家の先駆者。

1926年油彩を学ぶことを望むが両親から日本画を勧められ、池上秀畝(1874–1944年)に師事。1931年女学校を卒業後やっと油彩を学ぶことを許され、洋画家、中村研一(1895–1967年)、岡田三郎助(1869–1939年)の指導を受ける。その一方、東郷青児(1897–1978年)らのアヴァンガルド洋画研究所にも通い、パリから帰国したばかりの藤田嗣治の指導も受ける。1935年初の個展「桂ユキ子コラージュ展」を開催(近代画廊)。同年第22回二科展に初入選、以後入選をつづける。1938年藤田嗣治(1886–1968年)の勧めにより日動画廊で個展を開催、藤田や東郷、北川民治(1894–1989年)に激賞される。しかし画面に新聞紙を描いたりコルクを貼り付けた前衛的手法は一般には理解されず、前衛は男がする仕事だと評された。同年吉原治良(1905–1972年)、山口長男(1902–1983年)らとともに発起人として二科九室会の創立に参加。二科会の中でも前衛的な画家が集まった九室会の会員41人の中に女性は3人で、そのうちの一人。戦局が進むに連れて画家の統制も進み、1943年長谷川春子(1895–1967年)の呼びかけに応じて女流美術家奉公隊に参加。《大東亜戦皇国婦女皆働之図》の共同制作にも関わる。戦後の1946年、女流画家協会の創立に参加。1947年日本アヴァンギャルド美術家クラブの結成に幹事として参加。岡本太郎(1911–1996年)の誘いで「夜の会」に出席し、文芸評論家、花田清輝(1909–1974年)の知遇を得る。1950年第35回二科展で会員に推挙され、1956年まで審査員を務める。

戦前は留学の機会を断ったが、1956年9月単身渡仏し、足掛け6年間ヨーロッパ、アメリカに滞在。パリではあまり絵を描かず、イヴ・クライン(1928–1962年)、ジャン・ジュネ(1910–1986年)、ジャン・コクトー(1889–1963年)らと交友。1958年単身で知人のフランス人医師を訪ねてアフリカ奥地に旅行。その後アメリカに渡り、ニューヨークでルイーズ・ニーヴェルソン(1899–1988年)、サム・フランシス(1923–1994年)、マーク・トビー(1890–1976年)らと知り合う。1960年岡田謙三(1902–1982年)、草間彌生(1929年–)らとグループ展に出品。この頃から皺にした和紙をコラージュした抽象表現主義的な作品を制作し、1961年4月父死去の知らせを受けて帰国後、6月に個展(東京画廊)で発表。同年二科会退会。以後は独特のユーモアを交えたコラージュの手法を駆使してコルクや布などを使い、常に新鮮な様式を開拓し、画廊での個展や、多くの美術館のグループ展に出品した。1991年2月5日、77歳で逝去。その活躍と評価にもかかわらず、東京の美術館での回顧展は、生誕100年目の2013年になってやっと実現した。

TEAM:Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024

Tous droits réservés dans tous pays/All rights reserved for all countries.