辰野 登恵子

日本人抽象画家、版画家

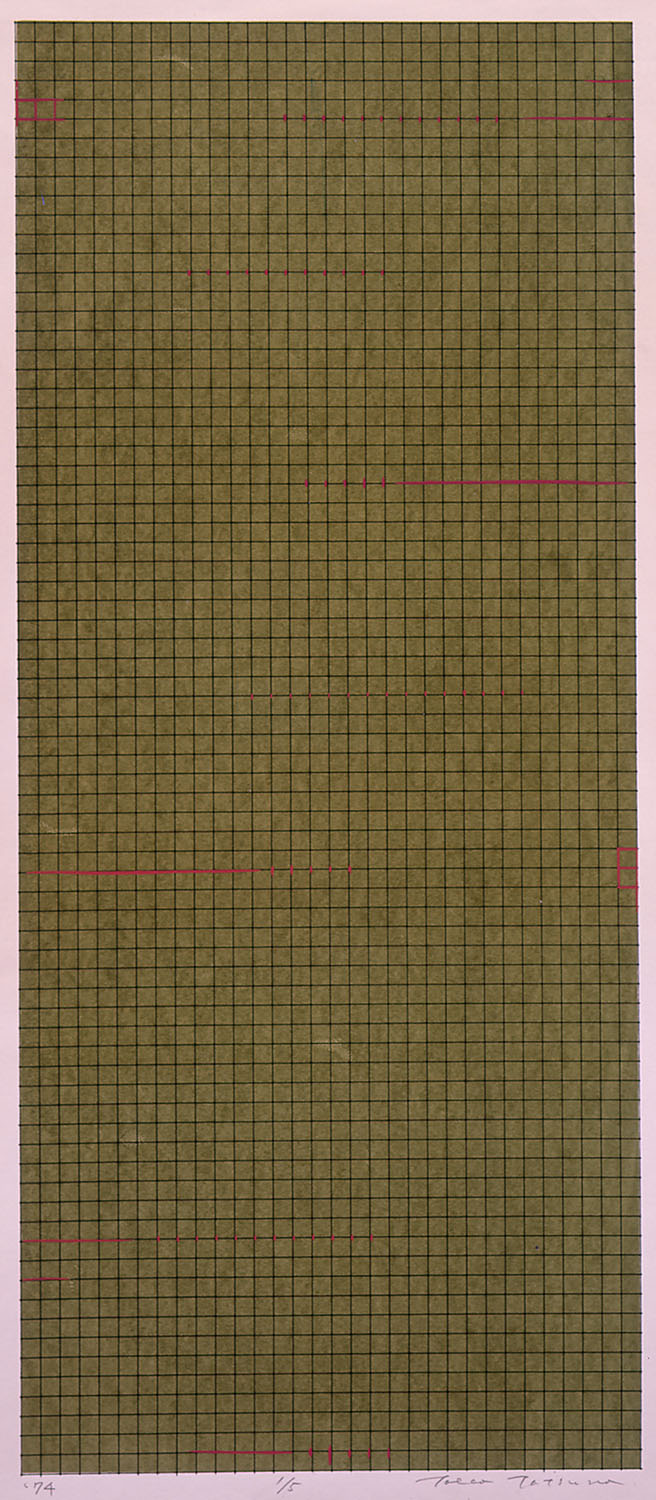

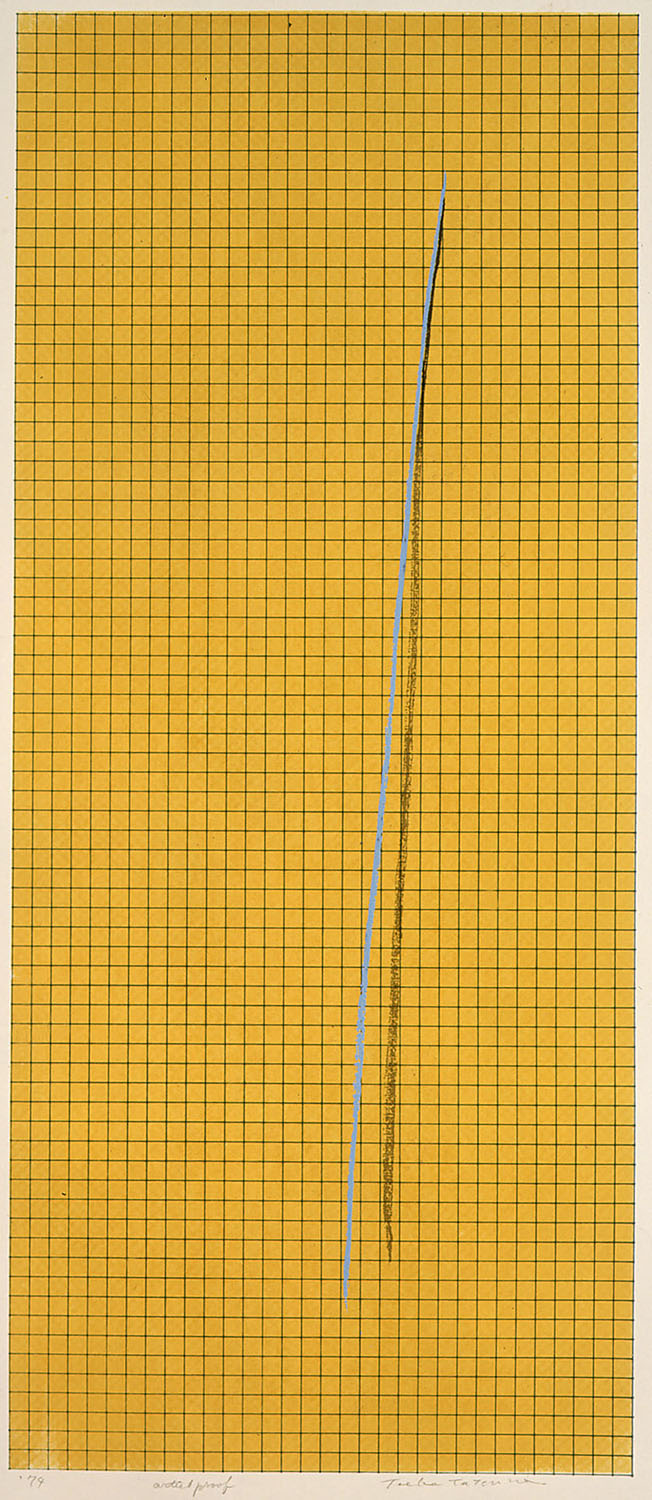

辰野登恵子は、1970年代から2000年代にかけて活動した画家。東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業後、同大学院終了。 1970年代には、ミニマル・アートやコンセプチュアル・アートへの関心から、グリッドやストライプという構造に基づいたドローイングや版画作品の制作に取り組んだ。ただし、辰野の試みは、単に幾何学的な構成に留まることなく、グリッドやストライプの上に部分的に手描きの線描を重ねることで、連続性と反復に対する断絶と差異を形象化することに成功している。

そして1979年、辰野はそれまでの作品の方向性を一転させ、抽象表現主義の画家たち、とりわけクリフォード・スティル(1904–1980年)を再考しつつ、キャンバスの作品に着手する。辰野は当時の状況について、のちに次のように述懐している。「実在感を持った絵画、ただそこにあるだけで他になんの意味も持たない、しかも特異性を持った、そんな絵画空間を作り出したかった。そのためには、とにかく描くしかなかったのです。描いたところと描かなかったところのマティエールと色彩の差異にひたすら身をまかせて描いていく。それまでのように、何かを前提にするのをやめて、ただ行為だけで絵画を根底から新しくやりなおそうとしました」。この言葉通り、辰野はキャンバスに鮮やかな色彩を重ねながら、絵画においてのみ可能な空間を生み出そうとした。

1980年代に入ると、その画面には自発的な形象が登場するようになる。S字状の形態が連なった植物の蔦のような形や、ニューヨークの鋳鉄製の階段からとられた花模様のパターン、矩形を組み合わせた菱形、丸いモチーフなどである。これらを形作る線的な要素とさまざまな筆触、異なるトーンや明度の色彩を巧みに組み合わせることで、辰野の絵画空間は、平面性と空間性が交錯する複雑なものから、実体的な物質性を感じさせるものへとゆるやかに移行していった。

1990年代に入ると、その画面には、堅固で重量感のある、ある種の仮想の立体のようなものが登場するようになる。画面の中央にどっしりと君臨する、コの字をふたつ組み合わせた形、どこかいびつな円柱や直方体の積み重ね、丸みを帯びた形、といったモチーフは、浮遊感よりも重力を感じさせる。しかしそれは三次元空間の表象とは似て非なるものであり、モチーフの形や配置、色彩やマチエールに繊細な操作を加えることで、空間の断絶や遷移が実現されている。

2000年以降も辰野はこの方向性を推し進め、外部にある対象の再現ではなく、キャンバスに絵筆を重ねることで徐々に構築されていく絵画の可能性を追求し続けた。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム