ギリシャ人ビジュアルアーティスト

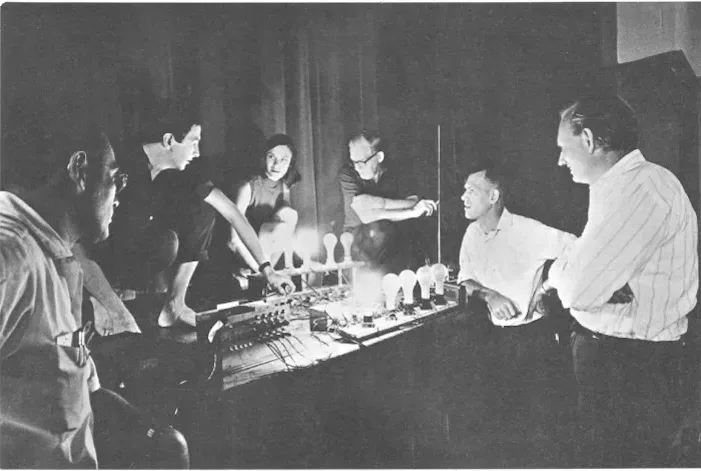

ビア・ダブー(1932–1996年)は、ギリシャのビジュアルアートシーンにおける重要人物であり、1960年代から1970年代にかけて多様な芸術的探求の中で頭角を現した。家族の反対により正式な美術教育は受けられなかったが、1952年から1958年にかけて画家コスタス・イリアディスの私立美術学校に通った。ダブーのアーティストとしての活動は、アート、言語、科学、テクノロジーの相互作用に関する継続的な研究と実験を通じて、伝統的な美術の枠組みから徐々に逸脱していった。その多様な作品群は、サイバネティクス、エレクトロニクス、プログラミング、数学、詩などを統合し、ニューメディアとその方法論への革新的な関わり方を反映している。このコンテクストにおいて、ダブーは絵画、ドローイング、プリント基板、銅、ベークライト、刺繍など、幅広い技術を用いてきた。人間-機械のコミュニケーション・システムの概念化は、パートナーである数学者・アーティスト、パンテリス・クサゴラリス(1929–2000年)との知的対話から生まれた。

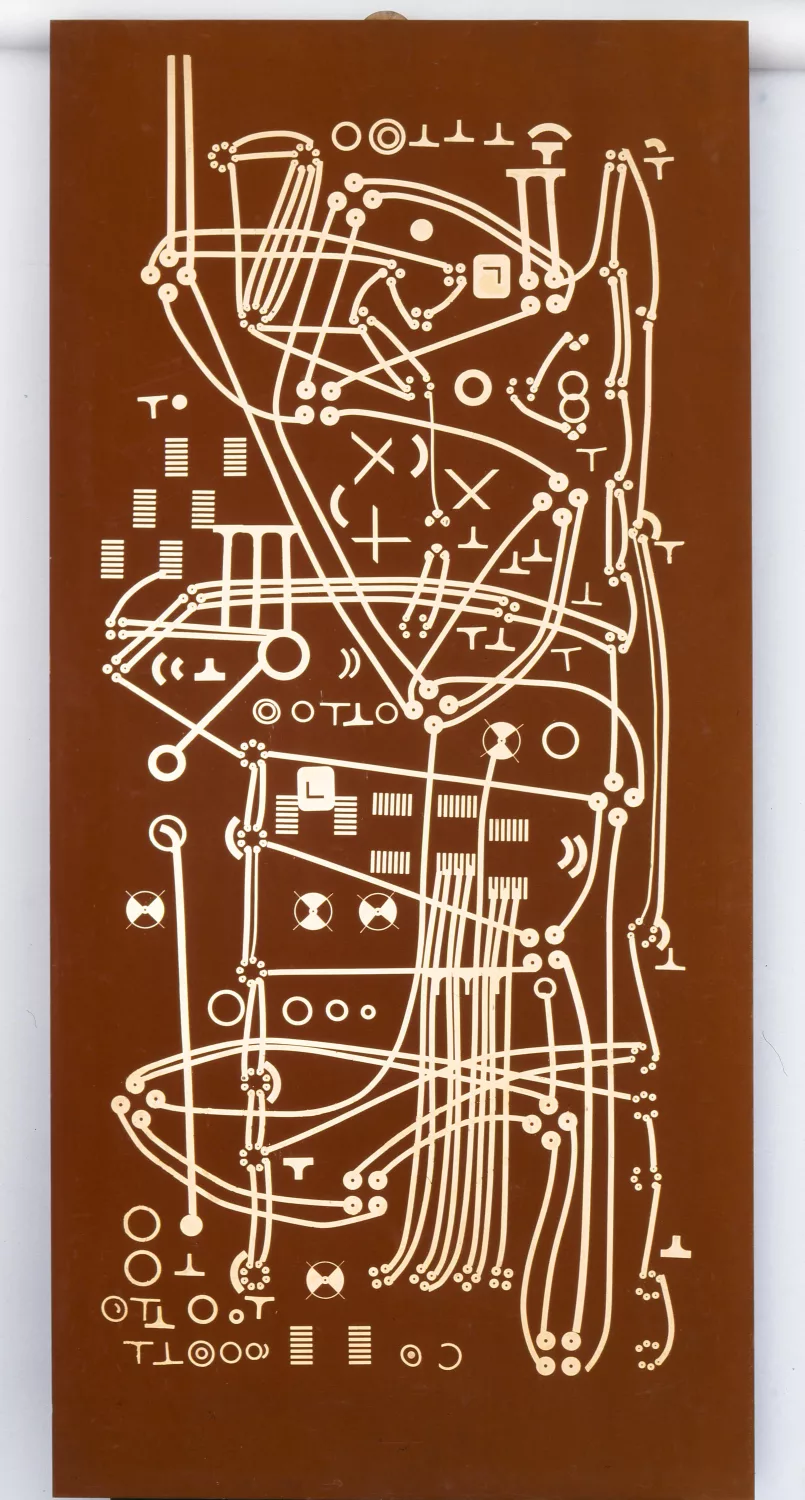

1960年代半ばには、ダブーはアートの表現の可能性を広げる革新的な方法を模索し、抽象表現に取り組み始めていた。1967年から1970年にかけては、PVCやプレキシグラスなどを用いた構築物シリーズ「プレグマタ(グリッド)(Plegmata[Grids])」を制作した。このシリーズは、重なり合う構成が特徴で、グリッドがダブーのアートの技法を構成する基盤となる要素であることを示している。続く「ディアグラマタ(フローチャート)(Diagrammata[Flowcharts])」および「キクロマタ[回路](Kiklomata[Circuits])」(1973–1975年)のシリーズでは、コンピュータのフローチャートやその技術的言語の形式・概念的側面との関係性を探求した。これらの作品は、論理システムや、数学的コミュニケーションのコードへの継続的な関心を示すとともに、アートの社会的役割やコミュニケーション機能に対する幅広い批評を強調するものである。

1970年代半ばには、制作の組織的な原理として、連続性(seriality)を採用した。論理的で非階層的なシリーズに沿って作品を展開し、これらを「連続構造(Siraikes domes)」と名付けた。これらの構造は二進法のシステムに基づいていて、連続性の論理に従って構築された。作品は彫刻、絵画、刺繍など様々なメディウムで表現されたが、中でもドローイングがそのシリーズを構築する方法論の中心になった。この枠組みの中で、ダブーはフィボナッチ数列を取り入れ、アーティストと鑑賞者の間のコミュニケーションを容易にする視覚的コードの必要性を構想した。

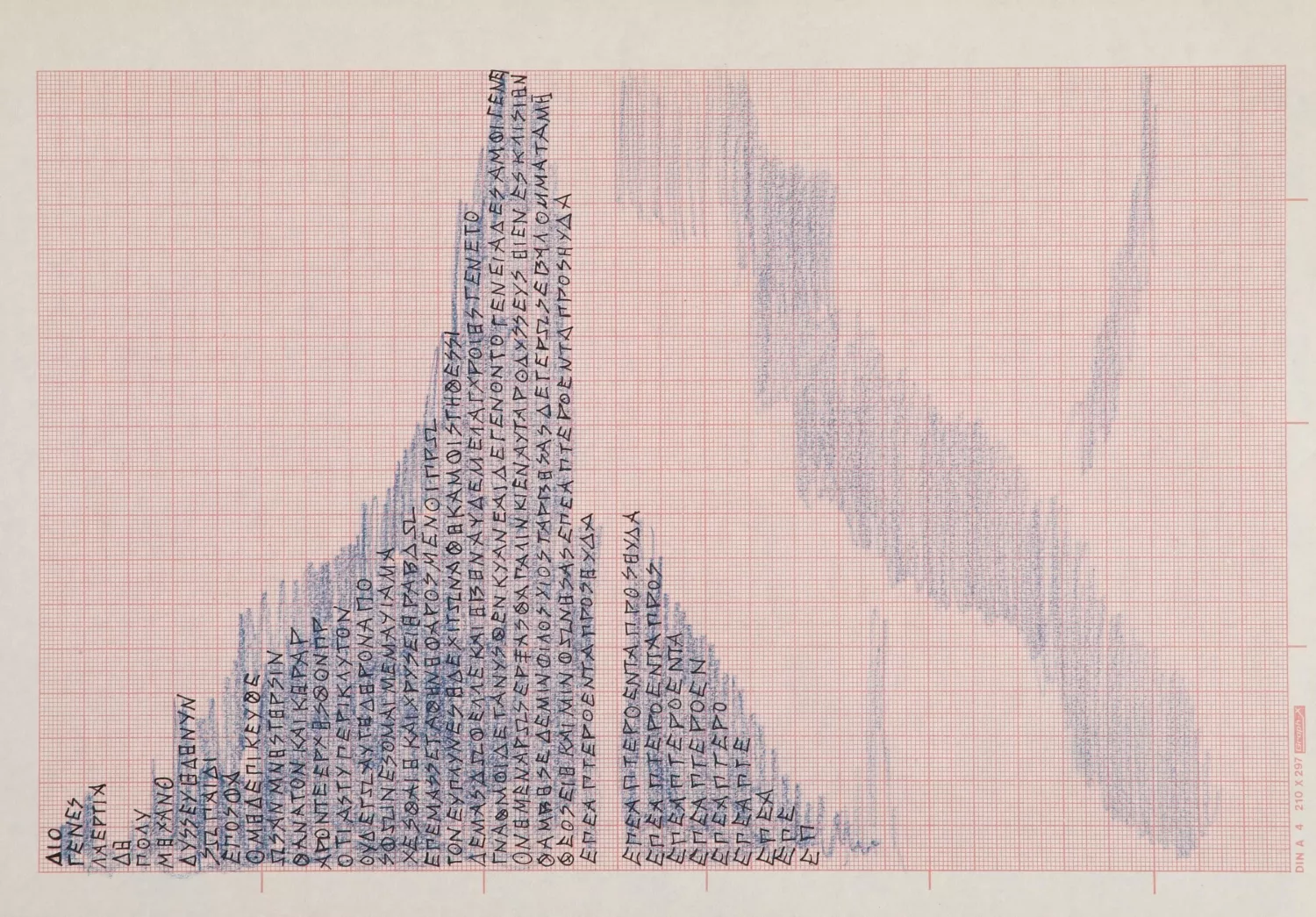

ダブーの活動は、緻密かつ労働集約的な手作業に特徴づけられる。1970年代後半には、連作の制作における膨大な手作業が、ホメロスの『オデュッセイア』やギリシャ神話におけるペーネロペーの機織りの行為と重ね合わされた。これがアーティストとしての転換点となり、かつて自らが構築した厳格なシステムからの解放を意味することになった。ダブーはホメロスの詩を方眼紙に数列の形に変換して書いたり、布に刺繍したりして、帆を思わせる空間的インスタレーションを形成した。『オデュッセイア』の中心的テーマである「ノストス(帰郷)」と「タナトス(死)」は、自分の個人的経験と重なり合いながら、作品の概念的軸として機能している。

ダブーの作品は、死後になって、アテネ国立現代美術館(EMST)が2008年に開催した大規模な回顧展によって再評価され、その意義があらためて解釈されている。

「二つの脳で生きる:1960年代〜1990年代、ニューメディア・アートで活躍した女性アーティストたち」プログラムより

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025