中国人革命家、政治家、フェミニズム活動家、画家

裕福な家庭の生まれの何香凝は、幼少期から自らが身を置く環境や当時の中国では美の象徴とされた纏足などをはじめとする古い慣習からの脱却を求め、父親の許しを得て、一時的ではあったが、兄たち同様に私立学校で学んだ。1897年、後に国民党指導者の一人となる廖仲愷 (1877–1925年)[1]と結婚した何は、日本へ留学した廖を追う形で1903年東京に移住する。彼女はまもなく日本女子大学校(現在の日本女子大学)に入学し、日本で学んだ最初の中国人女性の一人となった。やがて二人は「中国革命の父」と称される革命家・孫文(1866–1925年)[2]と出会い、1905年8月に結成されて清朝打倒を目指す革命運動の主導的役割を担った中国同盟会の最初期の会員の一人となった。

10代から芸術に高い関心をもっていた何だが、創作活動を始めるきっかけを作ったのは、政治家としてのキャリアだった。革命運動のエンブレムや旗のデザインをの必要性を感じた何は自ら、1909年に私立女子美術学校(現在の女子美術大学)に入学。そこで彼女は山水画を得意とした田中頼章(1868–1940年)のもとで動物画を学んだ。何は廖と共には1916年に中国に帰国、革命運動を推進するために上海に居を構えた。何は孫の国民党政権で婦人部長(女性権担当大臣)に任命され、1924年3月8日に国際勤労婦人の日[3]の採択、中国では最初の集会が催された。

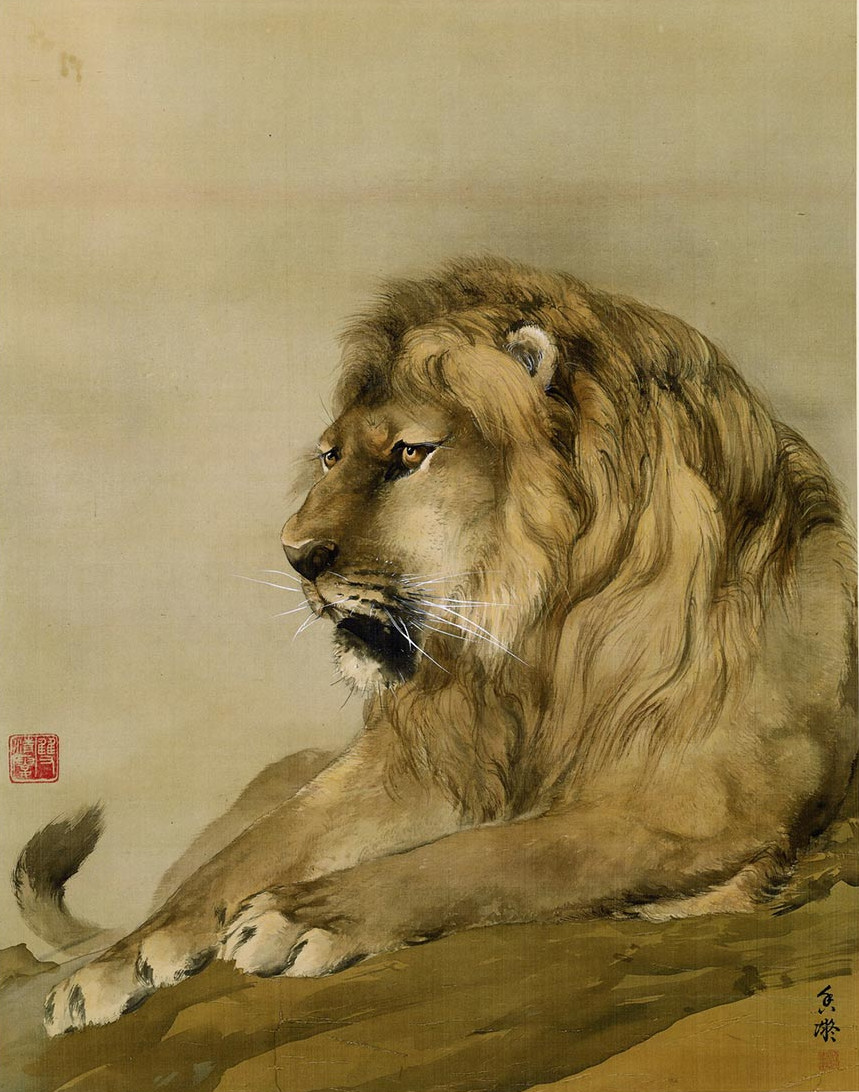

以後、何の画風は、陳樹人 (1884–1948年)[4]や高剣父 (1879–1951年)[5]といった著名な画家が創始した近代中国絵画の潮流のひとつである嶺南画派[6]の影響を受け、その流れを汲むようになる。繊細な色使いで中国文化に根ざしながら、日本画特有の緻密な筆致を取り入れている。その作品は、西欧の技法と伝統的な水墨画を巧みに融合させたもので、新しい芸術形式への意欲を反映している。何は好んで花(『菊』、1913年)、動物や風景(『山水』、1929年)といった題材を描いているが、その作風を単に装飾的なものと定義することはできない。彼女の作品でたびたびモチーフとなっている梅の花(《紅梅》1953年)は、中国では勇気・純粋・高潔の象徴である。同様に、彼女が虎や獅子を題材に描く時、躍動する姿(《虎》1910年、《虎》1935年)であれ、静かに耽思する姿(《獅子》1914年)であれ、その動物は画家の愛国心、より広くは中国革命家の愛国心を体現している。

国家建設への参与や、自身の芸術を政治的理念と融合させた点で、何は同時代の他の女性芸術家とは一線を画している。今日、彼女の作品は中国美術史の一部であると同時に国家革命史の一部でもあり、何よりも、芸術家の深い祖国愛を反映している。1949年に中華人民共和国が成立すると、数々の政府要職を歴任し、1960年には中国美術家協会会長に選出された。何香凝美術館が1995年に深圳に創設。1997年に開館したこの美術館は、芸術家の名を冠した中国初の国立美術館である。また、中国国立美術館に次いで国内最大の近代美術コレクションを所蔵している。2003年以降、この施設は中国の各地の美術館で何の絵画展を数多く開催している。 2017年には、東京の上野の森美術館と女子美術大学で何香凝の画業が称える展覧会が催され、そして2018年、画家の生誕140周年を記念して、画家の生涯と作品に焦点を当てた大規模な回顧展が開催された。

[1] りょう ちゅうがい。1877年4月23日生、1925年8月20日没。清末民初の革命家・政治家。

[2] そんぶん。日本では、孫中山としても知られる。1866年11月12日生、1925年3月12日没。中華民国の政治家・革命家・思想家・政治運動家・医師。 初代中華民国臨時大総統。 中国国民党総理。

[3] 現在「国際女性の日」と同日に祝われる「婦人節(妇女节)」の原型

[4] ちんじゅじん。中国の政治家・画家。嶺南画派「嶺南三傑」と呼ばれ、様々な作品を残している。

[5] こうけんふ。中国の政治家・画家。日本に留学して日本の洋画を学び、伝統の中国画と新進の日本洋画との融合をはかり,新文人画を提唱した。

[6] 19世紀末の広東省に勃興した中国伝統絵画の一派。西洋の画法と中国の技法を融合し、中国の伝統的な画法、水墨、筆法の特色を維持することを提唱した。

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024