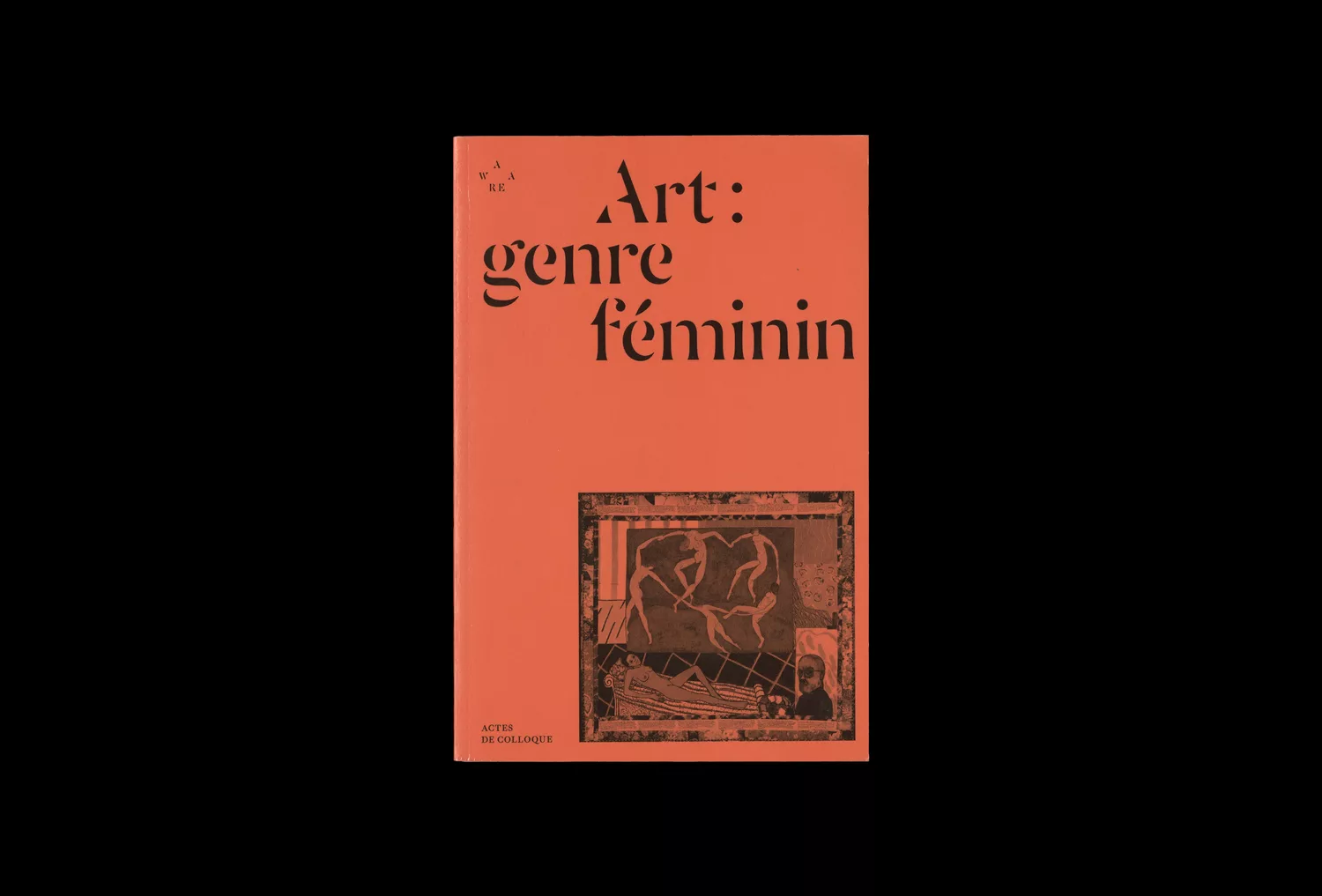

Publications

La présente publication fait suite à un cycle de tables rondes intitulé « Art : genre féminin » organisé par des étudiant·e·s du mas- ter Sciences et Techniques de l’Exposition de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Françoise Docquiert, avec l’association AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions et la Monnaie de Paris représentées respective- ment par Hanna Alkema et Stéphanie Molinard. Ces rencontres ouvertes au public ont réuni trente-cinq artistes, chercheur·se·s et curateur·trice·s dans le but d’interroger les raisons de la marginalisation des femmes dans l’histoire et le monde de l’art mais aussi de réfléchir à des manières de remédier à ce manque de visibilité systémique.

- De « Womanhouse » [1972] à « Women House » [2018]. La maison, un espace féminin ? Anna Cloarec, Weiyang Lee et Clara Muller

- Espace public : art, graphisme et affichage comme moyens de revendication Adrien Elie, Tessa Oberti et Mathilda Portoghese

- Espace de formation : de l’accès aux écoles d’art à la reconnaissance professionnelle Pauline Coste, Coralie Gelin et Anne Kazmierczak

- Espace muséal : la parité femmes- hommes au sein des institutions culturelles Célia Boldrini, Alix Chambaud et Hanwei Xu

- Espace physique : corps artistique, corps manifeste Evelyne Eybert, Théo Castaings et Manon Raoul

- Espace numérique : la Toile comme terrain d’engagement Alsy Bustamante, Danai Giannoglou, Pauline Hervault et Aidée Tapia

- À la recherche d’une lignée pour une scène artistique queer féministe en France Manon Burg, Margot Bollin et Juliette Hage

- Travaux d’aiguille : d’un art mineur à un art majeur Lilas Cuby de Borville, Margaux Gillet et Julie Guyon

- L’Autre… l’Homme Ayşe Duygu Yaman, Muntasir Koodruth et Marie Constant

- Écriture(s) et représentations : un regard féminin Magali Andonov, Milena Chevillard et Charlène Fustier

- Regarder l’art après #MeToo. Quel rôle pour la médiation culturelle ? Maxime Bourron, Marianne Mazet, Clémence Richard, Nicolas Valladon

- Qu’est-ce qu’un commissariat féministe ? Émilie Avizou, Louise Daviot et Aurore Forray

Espace physique : corps artistique, corps manifeste

Evelyne Eybert, Théo Castaings et Manon Raoul

Abstract

Dès le début du XXe siècle, les danseuses américaines Loïe Fuller puis Isadora Duncan ont cherché à affirmer la liberté de mouvement dans un milieu extrêmement codifié, où le corps de la femme était particulièrement contraint. À partir de la fin des années 1960, le corps est de plus en plus utilisé comme moyen d’expérimentation, d’expression et d’émancipation par des artistes femmes ; tantôt pour dénoncer les violences plurielles subies par les femmes, tantôt pour sacraliser le corps féminin. Dans tous ces cas, l’emploi du corps comme médium artistique est associé à une forte valorisation de sa portée symbolique. Qu’en est-il aujourd’hui ? De 1970 à nos jours, comment a évolué le médium « corps » dans la pratique des artistes femmes, notamment dans le champ de la performance ? Quelle est la spécificité de ce médium par rapport à d’autres ? Sa puissance symbolique et son impact politique sont-ils toujours aussi vifs ?

Table ronde avec Anne Creissels, Daniella de Moura et Auréline Roy.