Dorothea Rockburne

Rockburne Dorothea, Belz Carl, Stoop Susan, Dorothea Rockburne: patrons and friends 12th annual exhibition, cat. d’exp., Rose Art Museum, Waltham [7 mai – 18 juin 1989], Waltham, Rose Art Museum, Brandeis University, 1989.

→Spector Naomi, Dorothea Rockburne: Working with the Golden Section, 1974-1976, cat. d’expo. John Weber Gallery, New York [30 octobre – 27 novembre 1976], New York, John Weber Gallery, 1976.

→Fourcade Xavier, Dorothea Rockburne: painting and drawing, 1982-1985, New York, Xavier Fourcade Inc., 1985

Peintre états-unienne.

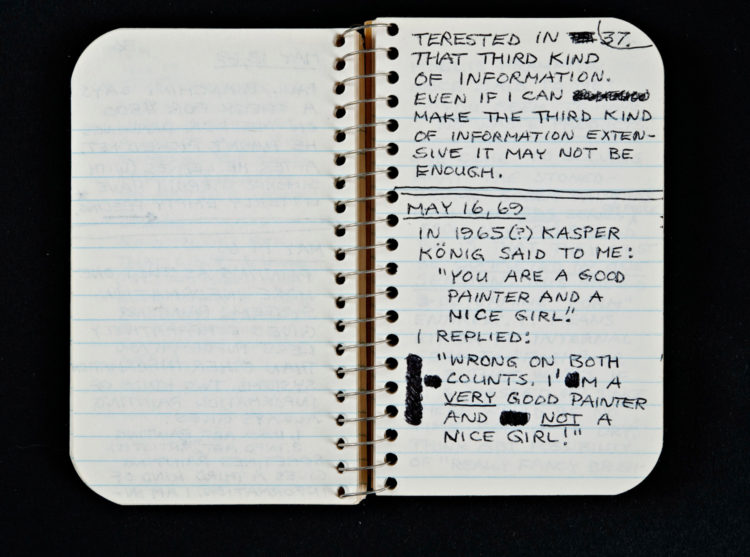

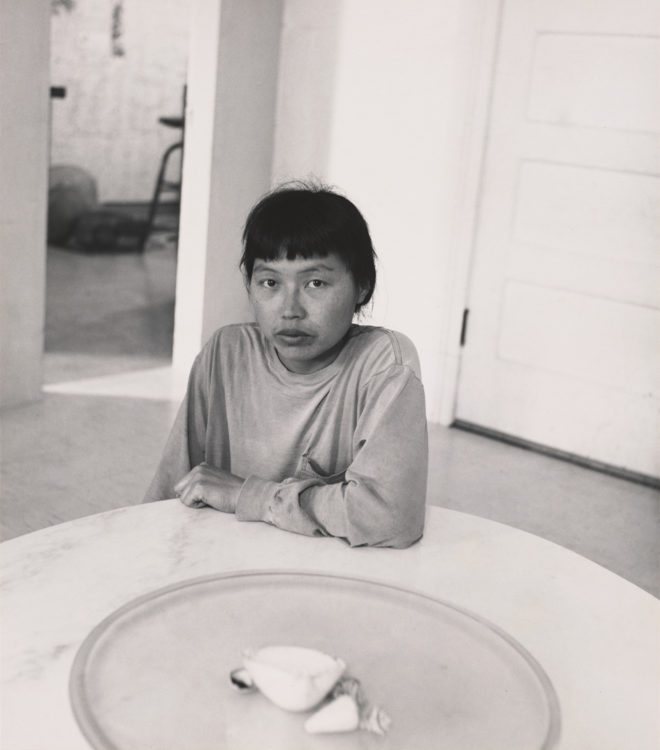

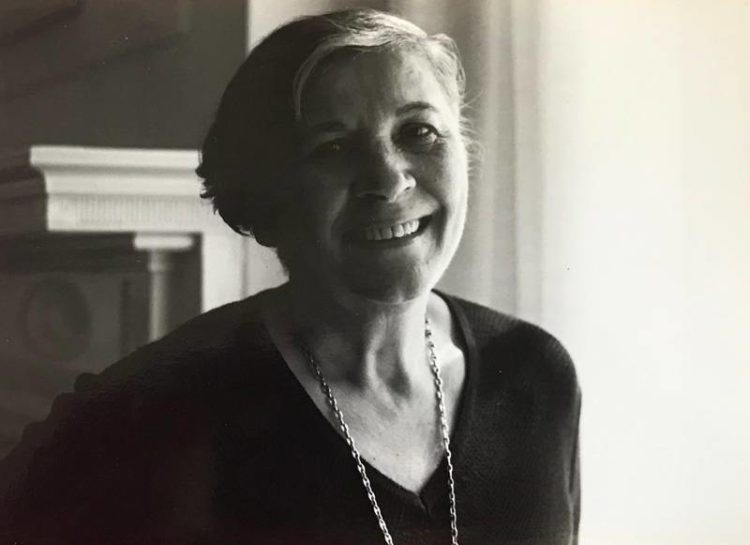

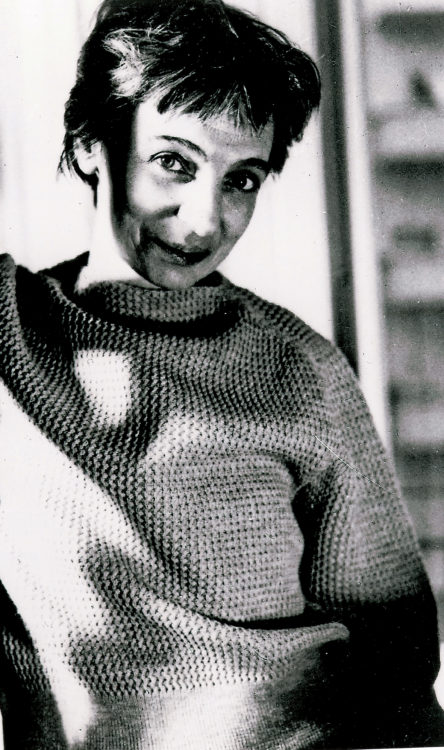

À quatre-vingts ans passés, Dorothea Rockburne occupe depuis plusieurs décennies une place importante dans l’histoire de l’art abstrait en Amérique du Nord et se consacre toujours activement à son travail. Après une formation classique à l’École des beaux-arts de Montréal, elle émigre aux États-Unis en 1950 pour poursuivre ses études au Black Mountain College, en Caroline du Nord. Elle y fait la connaissance d’artistes qui deviendront des figures de proue de l’avant-garde new-yorkaise de l’époque. Elle rencontre également Max Dehn, un topologiste renommé dont le parrainage, non pas dans le domaine des arts mais dans celui de la théorie mathématique, allait devenir le fil directeur de son succès créatif. Écœurée par la représentation des femmes dans la littérature de fiction, réduites le plus souvent à des « figures laborieuses, ignorantes ou victimisées », D. Rockburne trouve consolation dans la discipline d’une logique qui nourrit ses concepts visuels.

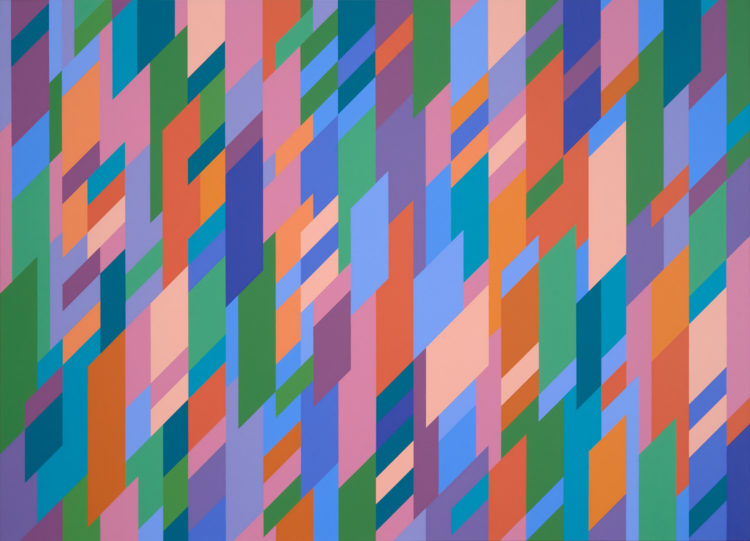

Lorsque D. Rockburne quitte Black Mountain pour s’installer à New York en 1955, les relations qu’elle a forgées durant ses années universitaires la conduisent à des expérimentations variées non seulement dans le domaine de la peinture mais également dans celui de la photographie, du cinéma, de la performance et de la danse tandis que l’étude des mathématiques continue d’informer son travail en atelier. Tout en participant à des expositions collectives au cours de la décennie suivante, elle présente indépendamment, à partir du début des années 1970, des installations inspirées de ses recherches sur la théorie mathématique des ensembles.

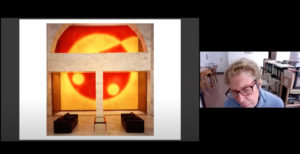

Ces expositions personnelles font d’elle une présence importante sur la scène artistique contemporaine new-yorkaise où prévalent à l’époque les courants minimaliste et conceptualiste. Aussi variées que soient ses sources d’inspiration, des sites incas aux bas-reliefs égyptiens en passant par les fresques du Quattrocento, toutes passent au crible méthodologique des procédés mathématiques. Ses œuvres sont aujourd’hui conservées dans les plus grands musées et figurent dans de nombreuses expositions à travers l’Amérique du Nord. Ses installations des années 1970 ont été recréées par la Dia Foundation à Beacon, dans l’État de New York.

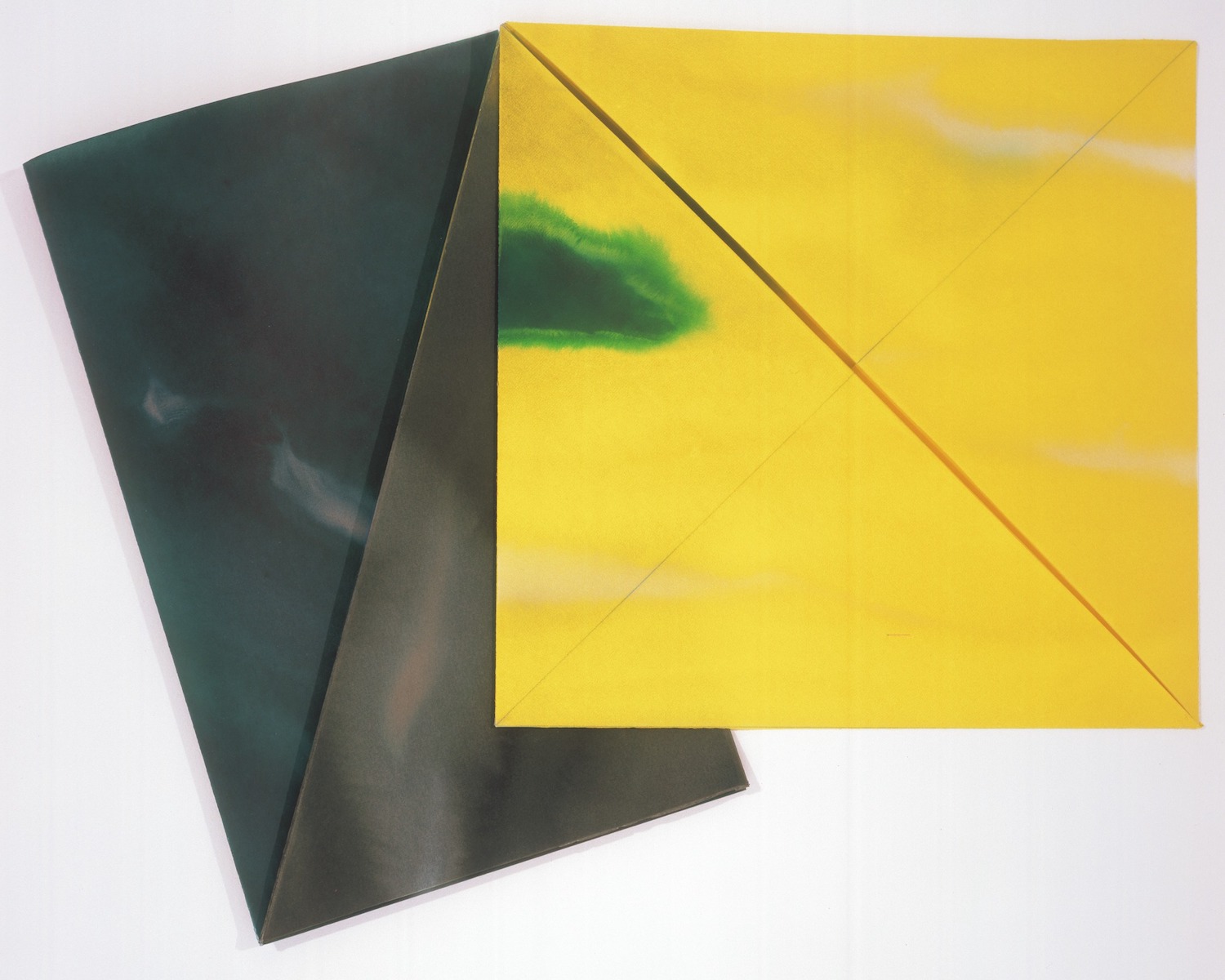

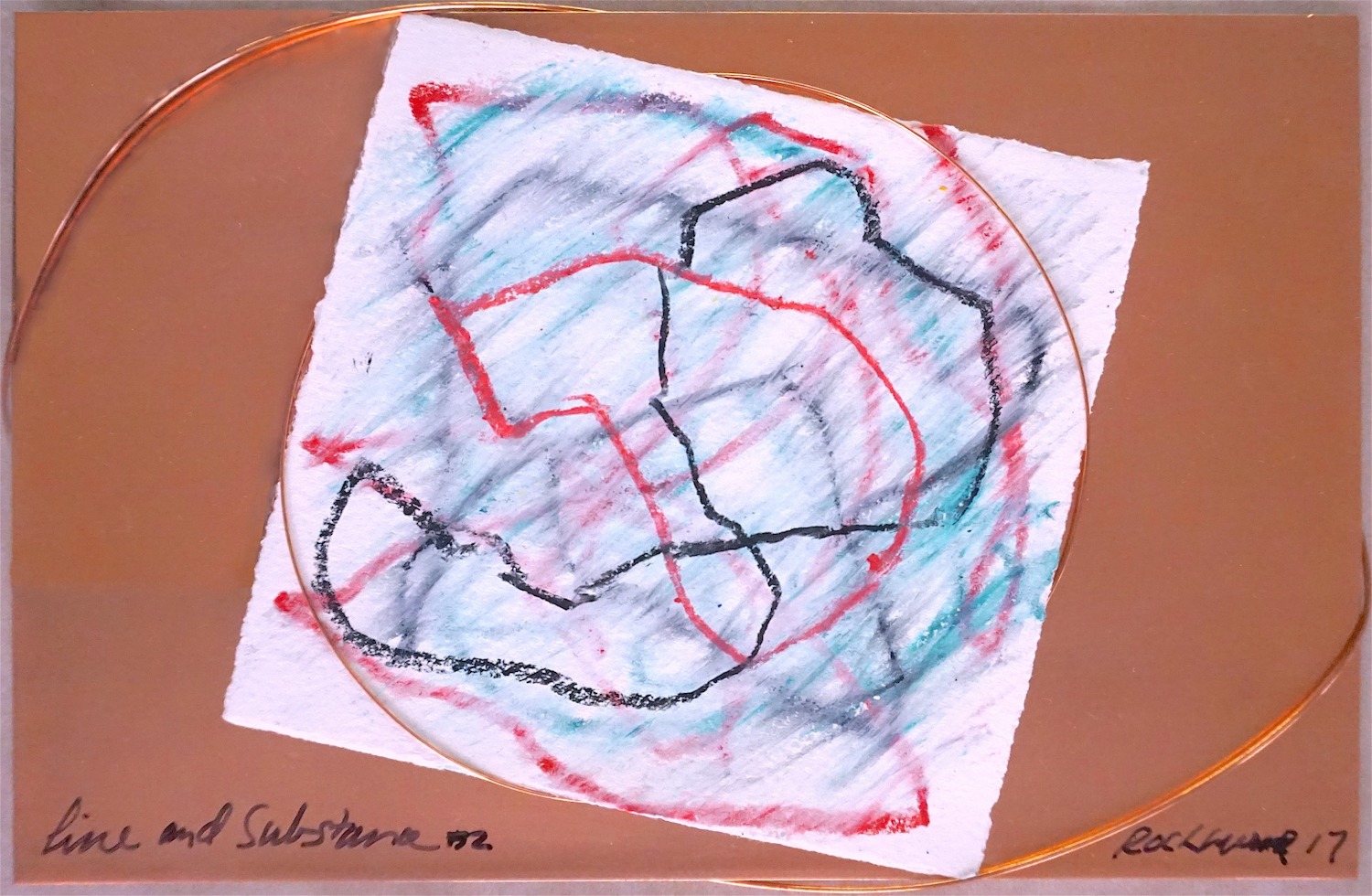

Le dessin est au cœur de la pratique de D. Rockburne. En 1970, elle débute une série intitulée Drawings Which Make Themselves, dans laquelle elle intègre des plis et des indentations à la mine de plomb qui créent des démarcations géométriques. À ces travaux succède Locus, une série de six gravures à l’aquatinte. À Montréal, sa formation artistique l’avait initiée aux techniques classiques de gravure mais au cours de sa carrière, D. Rockburne se plonge dans les propriétés latentes et méconnues de toutes sortes de médiums. Pour Locus, elle emploie différentes techniques de gravure en taille-douce avant de plier et plisser la feuille pour créer un motif linéaire en relief lors du passage sous presse, l’intention étant d’« explorer, inventer et peut-être contribuer à l’histoire de la gravure ». En 2018, elle reçoit une distinction de l’International Print Center New York.

Publication en partenariat avec le Centre Pompidou, dans le cadre de l’exposition Elles font l’abstraction présentée au Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Galerie 1, Paris, du 5 mai au 23 août 2021, sous le commissariat de Christine Macel et de Karolina Ziebinska-Lewandowska (pour la photographie), assistées de Laure Chauvelot. Notice tirée du catalogue de l’exposition publié par les éditions du Centre Pompidou ©Éditions du Centre Pompidou, 2021

Robert Storr sur Dorothea Rockburne | DiaTalks (anglais)

Robert Storr sur Dorothea Rockburne | DiaTalks (anglais)  Dorothea Rockburne: The New Environment Lunchtime Conversation #31 | The Brooklyn Rail (anglais)

Dorothea Rockburne: The New Environment Lunchtime Conversation #31 | The Brooklyn Rail (anglais)