Wook-kyung Choi

Choi Wook-kyung, Wook-kyung Choi, Séoul, Kukje Gallery, 2021

→Choi Wook-kyung, Like Strange Faces, Séoul, Kyohak Publishing Co., 1972

→Choi Wook-kyung, Small Stones, Bloomfield Hills, Cranbrook Academy of Art,1965

Wook-kyung Choi, Kukje Gallery, Séoul, 18 juin – 9 août 2020

→Wook-kyung Choi, Tina Kim Gallery, New York, 14 septembre – 21 octobre 2017

→Wook-kyung Choi: American Years 1960s-1970s, Kukje Gallery, Séoul, août – 30 octobre, 2016

Peintre coréenne.

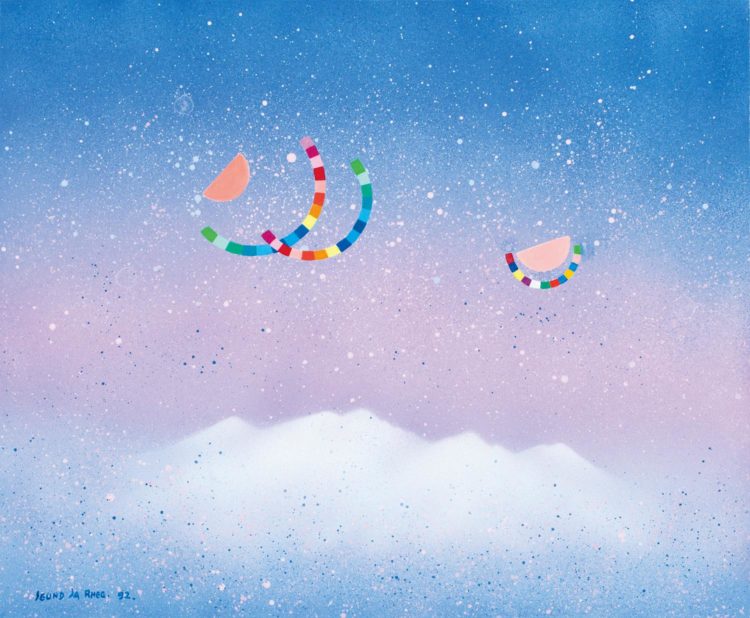

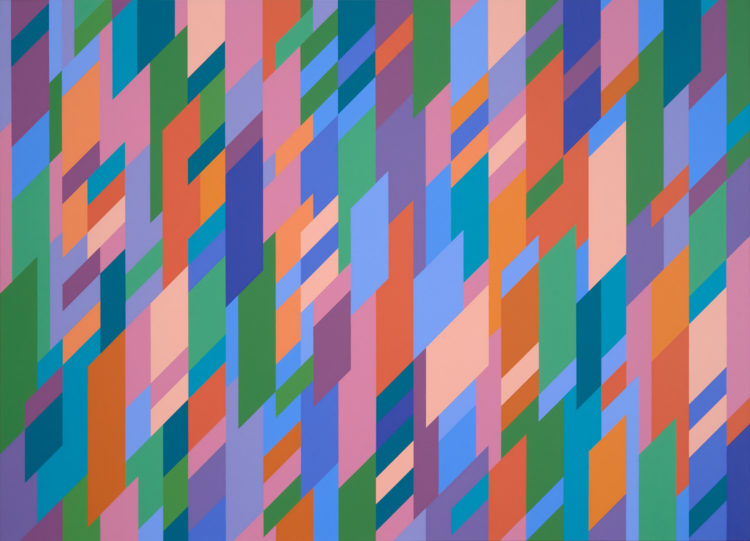

Alors que la peinture abstraite coréenne postérieure aux années 1960 s’illustre par le Dansaekhwa (« monochrome coréen »), Wook-kyung Choi est l’une des seules figures à s’exprimer par l’expressionnisme. Son œuvre, unique en son genre, a joué un rôle capital pour la diversité de l’art abstrait. Influencée par l’art moderne occidental qu’elle peut voir en Corée, elle découvre l’œuvre de Jackson Pollock (1912-1956) de ses propres yeux lors de ses études aux États-Unis. « J’avais l’impression qu’il montrait des choses qui n’avaient rien à voir avec la perspective de la Renaissance que j’avais vue jusque-là en peinture, ni avec les espaces visibles dans le cubisme. Il créait des espaces incommensurables », se souvient-elle.

Elle entrevoit la possibilité d’un autre monde qui transcende la réalité et ne se contente pas de la reproduire. Son œuvre est aussi proche des gestes agressifs et des éruptions de conscience latente d’un Willem De Kooning (1904-1997) : elle « se plonge dans l’instant, sans idée ni projet particulier, et se concentre sur les formes produites spontanément et ce qu’elles suscitent. » Dans ce contexte, on ne peut nier que l’œuvre réalisée par W.-K. Choi de 1963 à 1971 s’inscrit profondément dans l’expressionnisme abstrait, bien qu’elle-même n’ait fait aucune allusion explicite à une influence de ce genre. Sous l’ascendant de l’art informel coréen et de l’expressionnisme abstrait américain, ses expériences donnent naissance à des espaces dynamiques, fortement rythmés par les tensions contradictoires et puissantes des couleurs et des gestes.

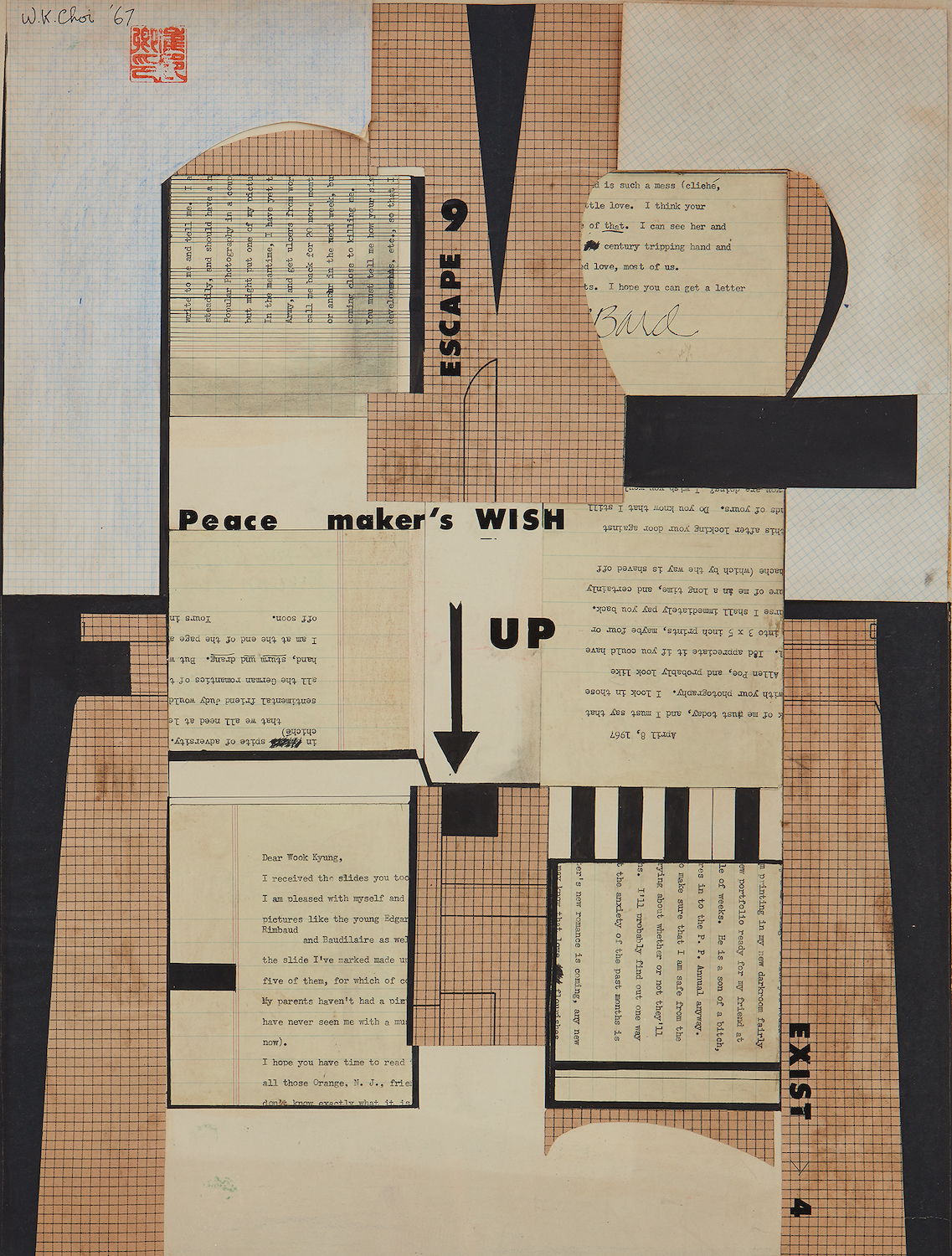

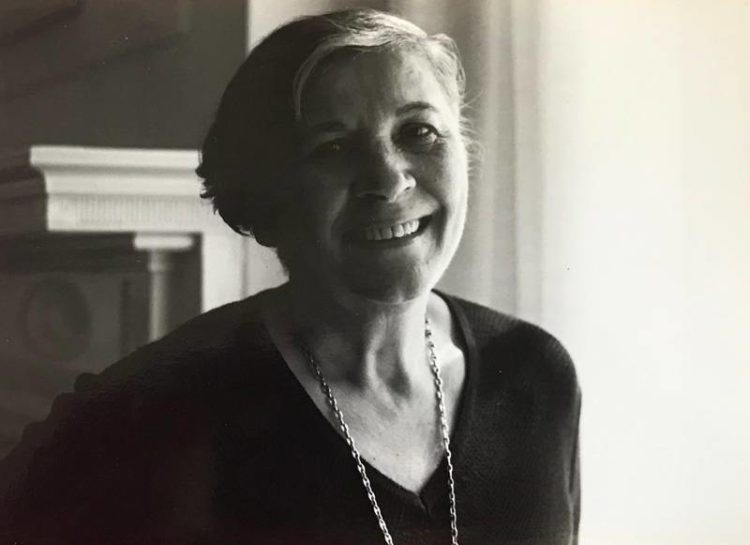

Figure d’une mythologie individuelle et génie tragique, W.-K. Choi disparaît prématurément à l’âge de quarante-cinq ans. Née à Séoul, elle a grandi dans une famille qui entretient beaucoup de relations avec les artistes. Dès sa jeunesse, elle rêve d’être peintre. Au début des années 1960, elle quitte la Corée – où les femmes ont bien du mal à être reconnues comme artistes professionnelles – pour suivre des études aux États-Unis. Mais la femme artiste asiatique qu’est W.-K. Choi est confrontée à la réalité du milieu de l’art masculin et blanc qui prévaut dans ce pays. Possible autoportrait, La Femme cachée (1966) est aussi un portrait de son temps, la représentation de toute femme « artiste » et « asiatique » vivant dans une société et un monde de l’art androcentriques. À la même époque, W.-K. Choi s’essaie également au collage, avec des œuvres de 1968 comme Peace et Who Is the Winner in This Bloody Battle?, qui évoquent le racisme et les manifestations contre la guerre de la fin des années 1960. Avec ces collages, elle réintroduit la « réalité » dans l’art abstrait en affichant sans concession sa position de femme artiste asiatique sur les questions sociales américaines. Après avoir passé quinze ans aux États-Unis, W.-K. Choi retourne en Corée en 1979, mais garde ses distances vis-à-vis du milieu de l’art, alors dominé par le Dansaekhwa et les mouvements d’avant-garde. Étrangère en son propre pays, elle continue à travailler seule jusqu’à sa mort en 1985. Wook-kyung Choi est une véritable pionnière. Née à une époque où il était difficile pour une artiste femme d’être reconnue comme « artiste » tout court, elle est l’une des premières à avoir dénoncé l’irrationalité, les préjugés et l’oppression qu’une société dominée par les hommes fait peser sur les femmes. Une situation qu’elle a tenté de surmonter par une passion totale pour l’art.

Publication en partenariat avec le Centre Pompidou, dans le cadre de l’exposition Elles font l’abstraction présentée au Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Galerie 1, Paris, du 5 mai au 23 août 2021, sous le commissariat de Christine Macel et de Karolina Ziebinska-Lewandowska (pour la photographie), assistées de Laure Chauvelot. Notice tirée du catalogue de l’exposition publié par les éditions du Centre Pompidou ©Éditions du Centre Pompidou, 2021

Wook-kyung Choi: American Years 1960s-1970s | Kukje Gallery

Wook-kyung Choi: American Years 1960s-1970s | Kukje Gallery  Wook-kyung Choi, exposition 2020 | Kukje Gallery

Wook-kyung Choi, exposition 2020 | Kukje Gallery