Recherche

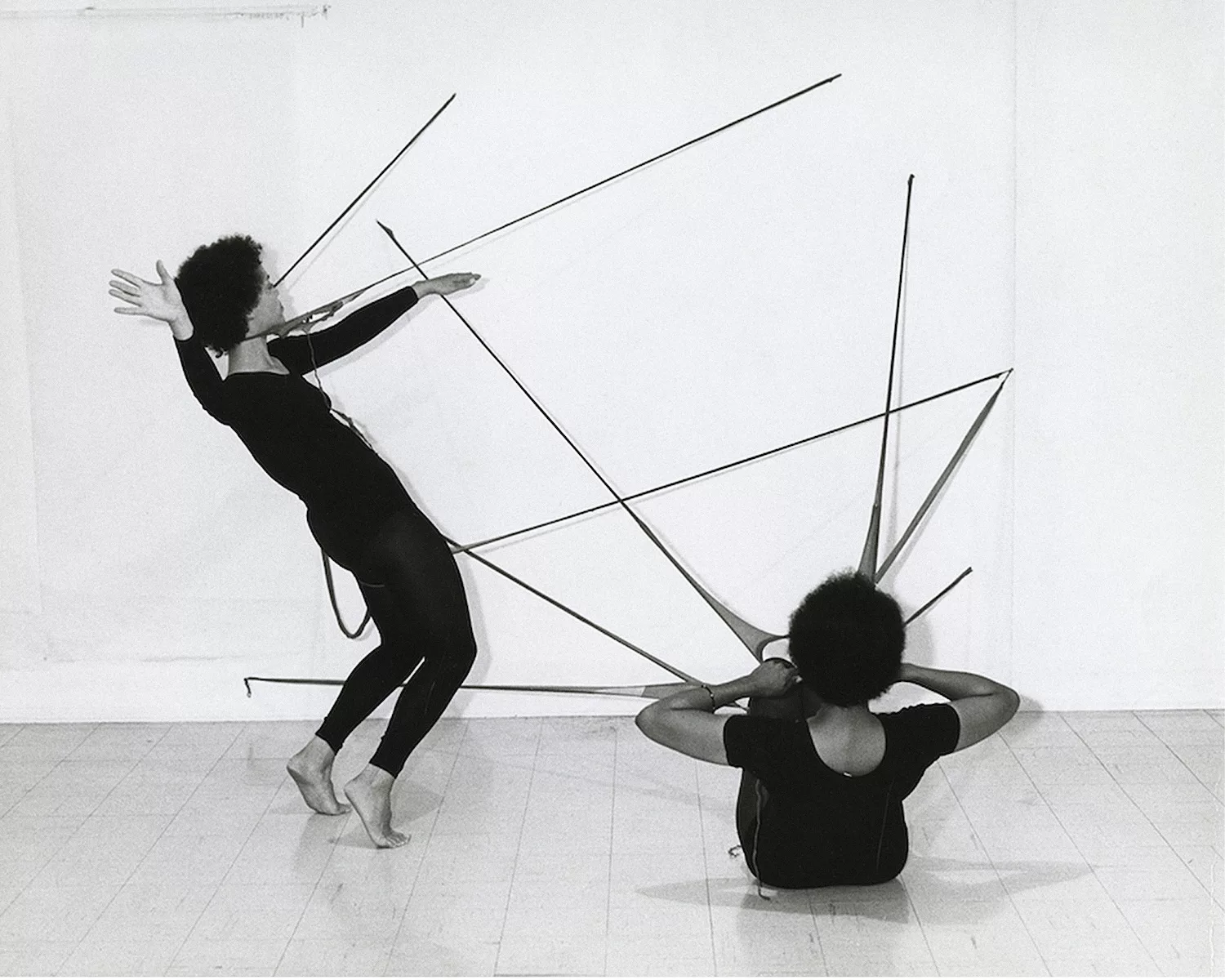

R.S.V.P., activée par Senga Nengudi et Maren Hassinger à la Pearl C. Woods Gallery, Los Angeles, mai 1977, © Photo : Harmon Outlaw. Tous droits réservés

Cet article prolonge un cycle de conférences consacré à l’art afro-américain proposé par Laureen Picaut au Centre Pompidou-Metz entre 2023 et 2025. À travers l’étude de figures majeures telles que Barbara Chase-Riboud, Suzanne Jackson, Lorraine O’Grady, Betye Saar, Adrian Piper ou encore Senga Nengudi, elle y explorait des pratiques artistiques expérimentales développées en marge des récits canoniques de l’histoire occidentale de l’art.

Dès le titre même de sa série emblématique R.S.V.P. – acronyme de « Répondez s’il-vous-plaît » – amorcée en 1975 à la naissance de son fils, Senga Nengudi (née en 1943) invite à une réponse active. Ses installations, composées principalement de collants, matériau iconique de sa pratique, articulent matière, corps et gestes afin de concevoir des espaces propices à la rencontre. Parmi les multiples approches possibles de son œuvre, deux perspectives peuvent être mobilisées : la dimension participative de sa pratique, fondée sur la relation artistique qu’elle entretient avec l’artiste Maren Hassinger (née en 1947), et la charge mémorielle incorporée à ses installations sculpturales.

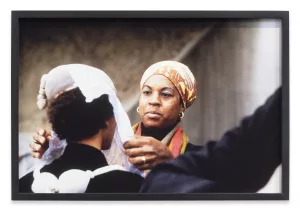

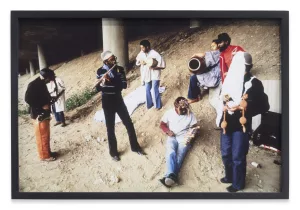

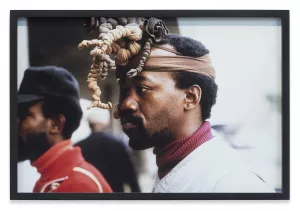

Senga Nengudi, Ceremony for Freeway Fets, 1978, avec l’aimable autorisation des galeries Sprüth Magers et Thomas Erben

Née à Chicago au début des années 1940, S. Nengudi se forme à la fois à la sculpture et à la danse, notamment à la California State University de Los Angeles. Rétive à toute catégorisation, sa pratique évolue dans le contexte sociopolitique des années 1960 et 1970 aux États-Unis, marqué par les luttes pour les droits civiques, l’émergence du Black Power Movement, et la présence d’une scène artistique à la croisée de l’expérimentation formelle et de l’engagement politique. Cette période voit l’affirmation d’un féminisme hégémonique, fondé sur une expérience majoritairement blanche, auquel de nombreuses artistes afro-américaines répondent par une approche intersectionnelle. En écho au courant de pensée du Black feminism, elles dénoncent les oppressions croisées de genre, de classe et de race, traduisant ces expériences dans leurs œuvres et dans des actions collectives. Dans une conférence de 2018 à la Roski School of Art and Design de Los Angeles, S. Nengudi souligne : « Je me suis sentie marginalisée par le mouvement féministe, comme si certaines d’entre nous étaient perçues non pas comme des co-participantes à part entière, mais comme des instruments à mobiliser. Il y avait quelque chose de mécanique, presque comptable, dans la manière dont la diversité et l’inclusion étaient envisagées — davantage comme une question de représentativité que comme le fruit d’un réel échange ou d’une création collective sincère.1 »

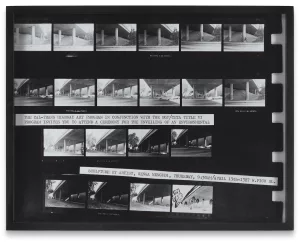

Senga Nengudi, Ceremony for Freeway Fets, 1978, 10 tirages C et planche-contact, photographies de Kwaku Roderick Young, dimensions variables, avec l’aimable autorisation des galeries Sprüth Magers et Thomas Erben

Senga Nengudi, Ceremony for Freeway Fets, 1978, avec l’aimable autorisation des galeries Sprüth Magers et Thomas Erben

Senga Nengudi, Ceremony for Freeway Fets, 1978, avec l’aimable autorisation des galeries Sprüth Magers et Thomas Erben

Senga Nengudi, Ceremony for Freeway Fets, 1978, avec l’aimable autorisation des galeries Sprüth Magers et Thomas Erben

Senga Nengudi, Ceremony for Freeway Fets, 1978, avec l’aimable autorisation des galeries Sprüth Magers et Thomas Erben

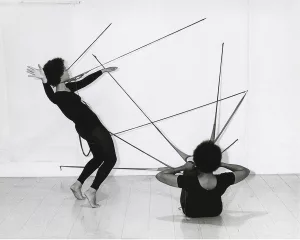

Parallèlement, son œuvre dialogue avec les débats esthétiques majeurs de la seconde moitié du xxe siècle – l’art conceptuel, la performance, le post-minimalisme – en s’en distinguant par une portée résolument expérimentale et collaborative visant à déjouer les mécanismes d’objectification des corps noirs. À Los Angeles, S. Nengudi intègre le collectif Studio Z. Aux côtés de M. Hassinger, David Hammons (né en 1943), Houston Conwill (1947-2016) et Roderick Kwaku Young (date de naissance inconnue), elle explore des formes transdisciplinaires et investit des espaces publics inattendus – parkings, friches, trottoirs, parcs – détournés en scènes éphémères. En 1978, le groupe réalise Ceremony for Freeway Fets, une performance historique devenue emblématique de leur pratique collective et expérimentale. Présentée sous un échangeur autoroutier de l’Interstate 10, sur Pico Boulevard, en plein centre-ville de Los Angeles, la performance mêlait des éléments rituels issus de la culture yoruba et du théâtre dansé japonais, que S. Nengudi découvre en 1967 lorsqu’elle étudie pendant un an à l’université Waseda à Tokyo. Elle inaugurait Freeway Fets, une installation sculpturale de S. Nengudi composée de ses matériaux de prédilection – les collants de nylon et le sable – déployée autour des piliers de l’autoroute. L’artiste concevait cette œuvre comme un dispositif symbolique de réconciliation entre hommes et femmes noir·es, D. Hammons incarnant le masculin et M. Hassinger le féminin, tandis que S. Nengudi représentait un esprit unificateur.

Maren Hassinger, On Dangerous Ground (l’artiste dans son atelier), avril 1981, © Photo : Museum Associates/LACMA, avec l’aimable autorisation de la galerie Susan Inglett, New York

Maren Hassinger, Leaning, 1980, Câble métallique et fil de fer, chaque unité mesure 40,6 cm de haut (32 éléments), installation d’un diamètre de 10,96 m, Collection du Museum of Modern Art (MoMA), Avec l’aimable autorisation de la galerie Susan Inglett, New York

Maren Hassinger, Field, 1983, Béton et câble métallique, 121,9 × 457,2 × 457,2 cm, vue de l’installation, Maren Hassinger, Dia:Beacon, décembre 2023 – décembre 2024, avec l’aimable autorisation de la galerie Susan Inglett, New York

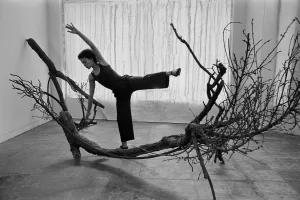

Au cœur de cette dynamique de groupe, la relation entre S. Nengudi et M. Hassinger occupe une place centrale. Elles élaborent ensemble une pratique où la confiance et l’amitié deviennent les moteurs d’une recherche artistique commune. Cette complicité artistique dépasse la simple collaboration : elle incarne une forme de résistance affective qui irrigue en profondeur leurs œuvres respectives. Formée à la danse et à la sculpture, M. Hassinger développe dès les années 1970 une œuvre marquée par l’altération de matériaux industriels – notamment le câble métallique, dont elle explore les potentialités plastiques par des gestes de torsion, de tressage ou d’effilochage. Elle intègre aussi des éléments naturels pour créer des structures évoquant racines, feuillages et autres formes organiques. Chez M. Hassinger, comme chez S. Nengudi, le geste répétitif, l’activation performative et le choix de matériaux ordinaires et organiques – collants, sable, plastique, papier, branches, feuilles – sont autant de stratégies esthétiques et politiques pour inscrire dans la forme l’expérience intime et collective.

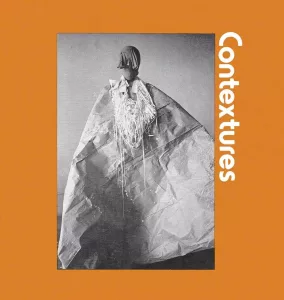

Sur la côte Est, à New York, la galeriste et historienne de l’art afro-américaine Linda Goode Bryant joue un rôle déterminant dans la reconnaissance de l’œuvre de S. Nengudi, en le présentant dès 1977 à la galerie Just Above Midtown (ou JAM), qu’elle fonde en 1974. Véritable laboratoire pour l’avant-garde afro-américaine, JAM devient un espace d’expérimentation favorisant la visibilité, la professionnalisation et les échanges entre artistes – dont Lorraine O’Grady (1934-2024) et Howardena Pindell (née en 1943). Par son activité curatoriale et éditoriale, L. Goode Bryant soutient des pratiques qu’elle théorise aux côtés de l’historienne de l’art Marcy S. Phillips dans Contextures (1978), un ouvrage auto-publié dans lequel elles proposent une relecture de l’abstraction américaine par le prisme de la création afro-américaine. Les pratiques rassemblées sous cette esthétique mobilisent des « vestiges » (remains) – objets manufacturés, rebuts industriels, fragments organiques, dont des éléments végétaux et des cheveux – porteurs d’une mémoire collective et intime, aux résonances politiques, spirituelles, symboliques ou ésotériques. L’œuvre de S. Nengudi incarne de manière exemplaire cette approche, au point que la photographie de son étude de costume pour la performance Mesh Mirage (1977) figure en couverture de l’ouvrage.

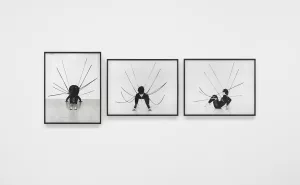

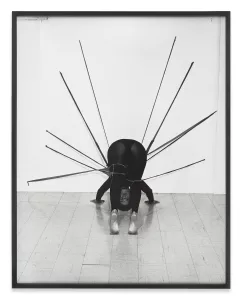

Senga Nengudi, R.S.V.P. (Performance Piece), 1977, tirages gélatino-argentiques, triptyque, dimensions totales : 300,8 × 104,1 cm, avec l’aimable autorisation des galeries Sprüth Magers et Thomas Erben, © Photo : Harmon Outlaw

Senga Nengudi, R.S.V.P. (Performance Piece), 1977, avec l’aimable autorisation des galeries Sprüth Magers et Thomas Erben

Senga Nengudi, R.S.V.P. (Performance Piece), 1977, avec l’aimable autorisation des galeries Sprüth Magers et Thomas Erben

Senga Nengudi, R.S.V.P. (Performance Piece), 1977, avec l’aimable autorisation des galeries Sprüth Magers et Thomas Erben

La série R.S.V.P. s’inscrit dans cette lignée théorique et incorpore une réflexion collaborative, façonnée par le soin, la réciprocité et l’attention à l’autre. Elle matérialise une mémoire des corps, individuelle et collective, qui trouve une forme tangible dans l’utilisation du collant – matériau à la fois trivial, intime, capable de traduire les tensions internes : l’élasticité de la peau, la plasticité de la chair, et la résilience de la psyché. L’artiste explique : « J’aime beaucoup l’idée des collants usagés, car j’ai l’impression qu’ils sont imprégnés de l’énergie de la femme qui les a portés. Et lorsque l’on met du sable dans les collants, on ressent une certaine sensualité. […] J’étais fascinée par la résilience du corps, et je voulais vraiment reproduire cette expérience d’une manière ou d’une autre. J’ai également abordé le concept de psyché féminine – à cette idée qu’elle puisse s’étirer, s’étirer, s’étirer, puis retrouver sa forme.2 » S. Nengudi explore la dépossession et la résilience des corps qu’elle incorpore dans ses agencements sculpturaux : formes pendantes, érigées, distendues, nouées, et remplies de sable. Le collant mime les viscères, la peau, la chair. Il exprime tout à la fois la douceur et la rupture, la vulnérabilité et la résistance. Ainsi, dans la série R.S.V.P., le corps de la femme noire devient substrat de l’œuvre : « Le corps, ne peut supporter qu’un nombre limité de poussées et de tiraillements avant de céder et de ne jamais reprendre sa forme initiale. Après avoir donné naissance à mon fils, j’ai pensé aux nourrices noires qui allaitent enfant après enfant – les leurs et ceux des autres – jusqu’à ce que leurs seins reposent sur leurs genoux, leurs énergies épuisées. Mes œuvres sont des reflets abstraits de corps utilisés.3 » En superposant l’expérience de la maternité et celle des femmes noires asservies, épuisées par l’exploitation systémique de leur corps, S. Nengudi fait appel à une mémoire incorporée, viscérale, qui pourrait être rapprochée de ce que l’historienne de l’art Rizvana Bradley nomme transferred flesh : une chair déplacée, fluide, infusée dans le matériau et dans le geste.

R.S.V.P., activée par Senga Nengudi et Maren Hassinger à la Pearl C. Woods Gallery, Los Angeles, mai 1977, © Photo : Harmon Outlaw. Tous droits réservés

R.S.V.P., activée par Senga Nengudi et Maren Hassinger à la Pearl C. Woods Gallery, Los Angeles, mai 1977, © Photo : Harmon Outlaw. Tous droits réservés

Senga Nengudi, R.S.V.P. (A Performance Piece), activée par Maren Hassinger dans le cadre de l’exposition Radical Presence: Black Performance in Contemporary Art au Walker Art Center, 2014, © Photo : Gene Pittman

La première activation de R.S.V.P. a lieu en 1977 à la Pearl C. Woods Gallery à Los Angeles. Les photographies subsistantes constituent une archive précieuse de cette performance fondatrice. Ces images figurent le corps de M. Hassinger épousant la symétrie des collants tendus, figé dans un mouvement contrarié ; vacillant, et soutenu par S. Nengudi dans un geste de soin et de coprésence. Enfin, un dernier cliché montre les artistes assises, dans un temps dévolu au repos. En apparence hors du cadre performatif, cette scène intégrée à l’archive photographique atteste d’un moment partagé qui prolonge l’œuvre au-delà d’une forme purement matérielle. Ces photographies rendent manifeste le fait que les fondements théoriques et conceptuels de l’œuvre de S. Nengudi s’ancrent dans une éthique de la relation, façonnée par la collaboration, l’écoute et l’interdépendance. De nouveaux contextes d’activation de la série R.S.V.P. se déclinent au fil des décennies, affirmant avec toujours plus de force sa portée relationnelle. En 2012, dans le cadre de l’exposition Radical Presence: Black Performance in Contemporary Art présentée au Contemporary Art Museum de Houston, S. Nengudi et M. Hassinger performent ensemble près de quarante ans après leur rencontre. Le corps de M. Hassinger dialogue avec les formes en nylon, dans une écoute réciproque, prolongée par la présence attentive de S. Nengudi qui accompagne ses gestes en plaçant délicatement les collants sur son corps.

Maren Hassinger, Tree Duet I, 5617 San Vicente Blvd, Los Angeles, vers 1977/2025, tirage gélatino-argentique, 50,8 × 76,2 cm, © Photo : Adam Avila, avec l’aimable autorisation de la galerie Susan Inglett, New York

Vue d’exposition, Maren Hassinger : We Are All Vessels, galerie Susan Inglett, New York, avril – juin 2021, © Photo : Adam Reich, avec l’aimable autorisation de la galerie Susan Inglett, New York

Cette logique participative se prolonge dans A Response to Senga Nengudi’s R.S.V.P. Performance Piece, montrée dans la Grande nef du Centre Pompidou-Metz en mai 2025. Une performeuse et une violoncelliste – un duo souvent convoqué – y invoquent une activation collective : les collants préalablement remplis de sable sont tendus et progressivement reliés aux spectateur·ices, invité·es à interagir physiquement avec l’installation devenant extension des corps. Certain·es tirent, d’autres relâchent. Ces gestes simples, mais chargés construisent un réseau mouvant, un organisme collectif, une chair partagée. Une communauté temporaire se forme, où chaque présence modifie la structure de l’œuvre, cette activation résonnant avec les mots de S. Nengudi et M. Hassinger: « – Il s’agit vraiment d’entrer en relation avec l’œuvre, de devenir une partie de celle-ci, de percevoir ce qu’elle attend de vous — et répondez s’il-vous-plaît ! Il y a un va-et-vient constant qui s’installe. […] Chacun·e est à l’écoute de l’autre — dans ce cas, le matériau et la personne qui l’active — et cette réciprocité ouvre un espace plus vaste. […] – Je dirais que c’est un peu comme avoir un·e partenaire : donner et recevoir.4 »

Vue d’exposition, Las Vegas Ikebana: Maren Hassinger and Senga Nengudi, Douglas F. Cooley Memorial Art Gallery, Reed College, Portland (Oregon) [15 février – 19 mai 2024], © Photo : Mario Gallucci

Vue d’exposition, Las Vegas Ikebana: Maren Hassinger and Senga Nengudi, Douglas F. Cooley Memorial Art Gallery, Reed College, Portland (Oregon) [15 février – 19 mai 2024], © Photo : Mario Gallucci

L’œuvre de S. Nengudi déplace les frontières traditionnelles de la sculpture en affirmant la relation comme condition de création : elle n’est jamais un objet autonome, mais s’élabore dans l’échange, au cœur d’une réciprocité incarnée où naît une politique de l’attention, de la présence et du soutien. Prolongée par un geste partagé, la série R.S.V.P. crée des potentialités de rencontres – entre corps, mémoire et imaginaires – agissant en tant qu’espaces de réparation.

De 2024 à 2026, l’exposition Las Vegas Ikebana: Maren Hassinger and Senga Nengudi est présentée au Douglas F. Cooley Memorial Art Gallery, puis au Columbus Museum of Art au Pizzuti. Elle s’accompagne de la publication de la première monographie exhaustive consacrée à la pratique collaborative de M. Hassinger et S. Nengudi.

Nengudi, Senga, « ROSKI TALKS: Senga Nengudi », YouTube, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=gKy-wDB9f54 12:02 – 12:44 : «I felt marginalized by the feminist movement because it almost felt like some of us were tools to be used as opposed to co-participants in creating something. It was sort of like bean counting, the sense of diversity and inclusion felt like it was coming from that, as opposed to a genuine sense of interaction and co-creating. »

2

« Just Above Midtown: Changing Spaces », MoMA, 2022, https://www.moma.org/audio/playlist/326/4253 : « I very much like the idea of used pantyhose because I felt as though somehow they were infused with the energy of the woman that wore them. And when placing sand in the pantyhose, there was a sense of sensuality, which I also wanted to express with these pieces. […] I was fascinated in how resilient the body was and I really wanted to somehow duplicate that experience. I also was dealing with the idea of the female psyche – that your psyche can stretch, stretch, stretch and come back into shape. »

3

Nengudi, Senga, Senga Nengudi, cat. exp., Dominique Lévy Gallery, New York (septembre – octobre 2015), Dominique Lévy Gallery, 2015 : « The body can only stand so much push and pull until it gives way, never to resume its original shape. After giving birth to my own son, I thought of Black wet-nurses suckling child after child – their own as well as those of others, until their breasts rested on their knees, their energies drained. My works are abstracted reflections of used bodies. »

4

« On Art and Collaboration: Artist Talk with Maren Hassinger and Senga Nengudi », YouTube, 2020, 24:45 – 28:35 https://www.youtube.com/watch?v=ofOu36sNXFY : « It’s very much getting a relationship with the piece, being a part of the piece, seeing what the piece wants you to do, and répondez s’il-vous-plaît! It’s a back and forth, back and forth that occurs. […] Each one is sensitive to the other, in this case the material to the activator, and they respond and then it opens up from there. […] I guess it would be like having a partner: give and take. »

Laureen Picaut est curatrice indépendante et chercheuse en histoire de l’art. Elle développe une recherche centrée sur les pratiques expérimentales et performatives afro-américaines contemporaines, en explorant les notions d’intersectionnalité, de collaboration et de participation des publics. Elle a travaillé pour le Centre Pompidou-Metz, le Barbican, et le MO.CO. en accompagnant, entre autres, les recherches des expositions Carolee Schneemann. Body Politics, Possédées. Déviance, performance, résistance, Lacan l’exposition, Louise Nevelson. Mrs N’s Palace et Dimanche sans fin en tant que membre de l’équipe curatoriale.

Laureen Picaut, « Senga Nengudi et Maren Hassinger : Réciprocités incarnées » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 8 août 2025, consulté le 20 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/senga-nengudi-et-maren-hassinger-reciprocites-incarnees/.