Éditions

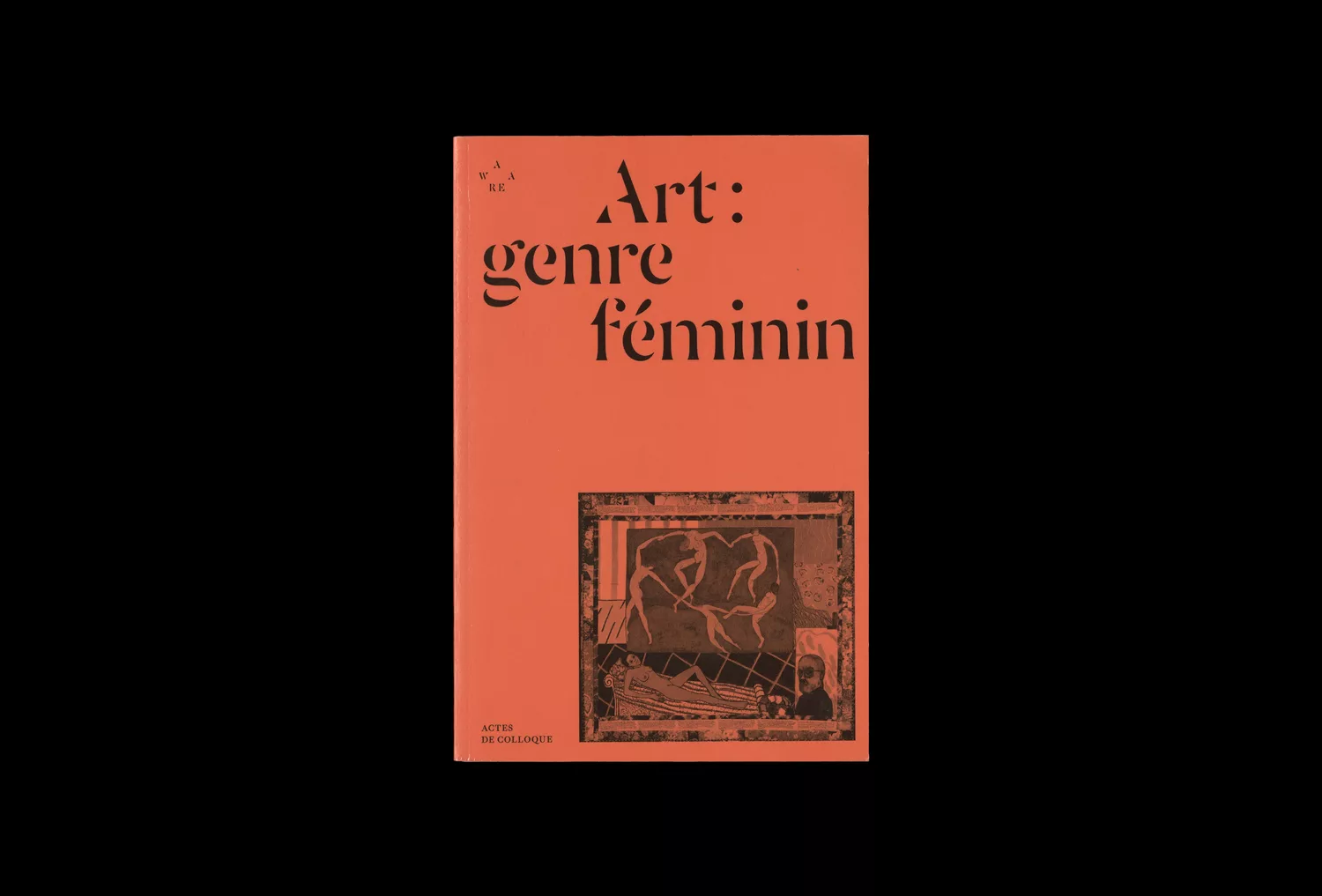

La présente publication fait suite à un cycle de tables rondes intitulé « Art : genre féminin » organisé par des étudiant·e·s du mas- ter Sciences et Techniques de l’Exposition de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Françoise Docquiert, avec l’association AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions et la Monnaie de Paris représentées respective- ment par Hanna Alkema et Stéphanie Molinard. Ces rencontres ouvertes au public ont réuni trente-cinq artistes, chercheur·se·s et curateur·trice·s dans le but d’interroger les raisons de la marginalisation des femmes dans l’histoire et le monde de l’art mais aussi de réfléchir à des manières de remédier à ce manque de visibilité systémique.

- De « Womanhouse » [1972] à « Women House » [2018]. La maison, un espace féminin ? Anna Cloarec, Weiyang Lee et Clara Muller

- Espace public : art, graphisme et affichage comme moyens de revendication Adrien Elie, Tessa Oberti et Mathilda Portoghese

- Espace de formation : de l’accès aux écoles d’art à la reconnaissance professionnelle Pauline Coste, Coralie Gelin et Anne Kazmierczak

- Espace muséal : la parité femmes- hommes au sein des institutions culturelles Célia Boldrini, Alix Chambaud et Hanwei Xu

- Espace physique : corps artistique, corps manifeste Evelyne Eybert, Théo Castaings et Manon Raoul

- Espace numérique : la Toile comme terrain d’engagement Alsy Bustamante, Danai Giannoglou, Pauline Hervault et Aidée Tapia

- À la recherche d’une lignée pour une scène artistique queer féministe en France Manon Burg, Margot Bollin et Juliette Hage

- Travaux d’aiguille : d’un art mineur à un art majeur Lilas Cuby de Borville, Margaux Gillet et Julie Guyon

- L’Autre… l’Homme Ayşe Duygu Yaman, Muntasir Koodruth et Marie Constant

- Écriture(s) et représentations : un regard féminin Magali Andonov, Milena Chevillard et Charlène Fustier

- Regarder l’art après #MeToo. Quel rôle pour la médiation culturelle ? Maxime Bourron, Marianne Mazet, Clémence Richard, Nicolas Valladon

- Qu’est-ce qu’un commissariat féministe ? Émilie Avizou, Louise Daviot et Aurore Forray

Travaux d’aiguille : d’un art mineur à un art majeur

Lilas Cuby de Borville, Margaux Gillet et Julie Guyon

Résumé

À la fin du XIXe siècle, les travaux d’aiguille, considérés comme un « art de dames », s’extraient de la sphère domestique et émergent peu à peu dans le monde de l’art, d’abord au sein du mouvement Arts & Crafts, puis parmi les avant- gardes européennes. Durant les années 1970, des artistes plasticiennes engagées s’approprient la broderie et le tricot pour réaliser des œuvres porteuses d’une réflexion sur la condition des femmes dans la société. Ces techniques ont été associées symboliquement à la soumission puis aux revendications féministes. Encore aujourd’hui, elles sont assimilées à un médium typiquement féminin. Toutefois, les travaux d’aiguille prennent une autonomie nouvelle encouragée par la reconnaissance des institutions d’art contemporain. Quelle est l’évolution des perceptions collectives et institutionnelles de ce médium au sein de la sphère domestique puis artistique ? En quoi conserve-t-il les traces des revendications féministes des années 1970 ? De quelle manière les mouvements féministes des années 1970 ont-ils permis l’émergence et la reconnaissance actuelle de l’art textile ?

Table ronde avec Fabienne Dumont, Géraldine Chouard et Élodie Antoine.