Emmanuelle Lainé

« Emmanuelle Lainé, entretien avec Marie Brines », Marges, revue d’art contemporain, n° 37, 2023, pp.114-124.

→Claude Closky, X, cat. d’expo., Frac des Pays de la Loire, Carquefou [15 novembre 2021 – 2 janvier 2022], Fonds régional d’art contemporain (Pays de la Loire), 2021

Emmanuelle Lainé : Les corps transparents, Bétonsalon Centre d’art et de recherche, Paris, 8 mars – 1 juillet 2017

→Scroll infini : Neil Beloufa, Julien Creuzet, Céline Duval, Éléonore False, Emmanuelle Lainé, La Galerie Centre d’Art Contemporain, Noisy-le-Sec, 24 janvier – 28 mars 2015

Artiste française.

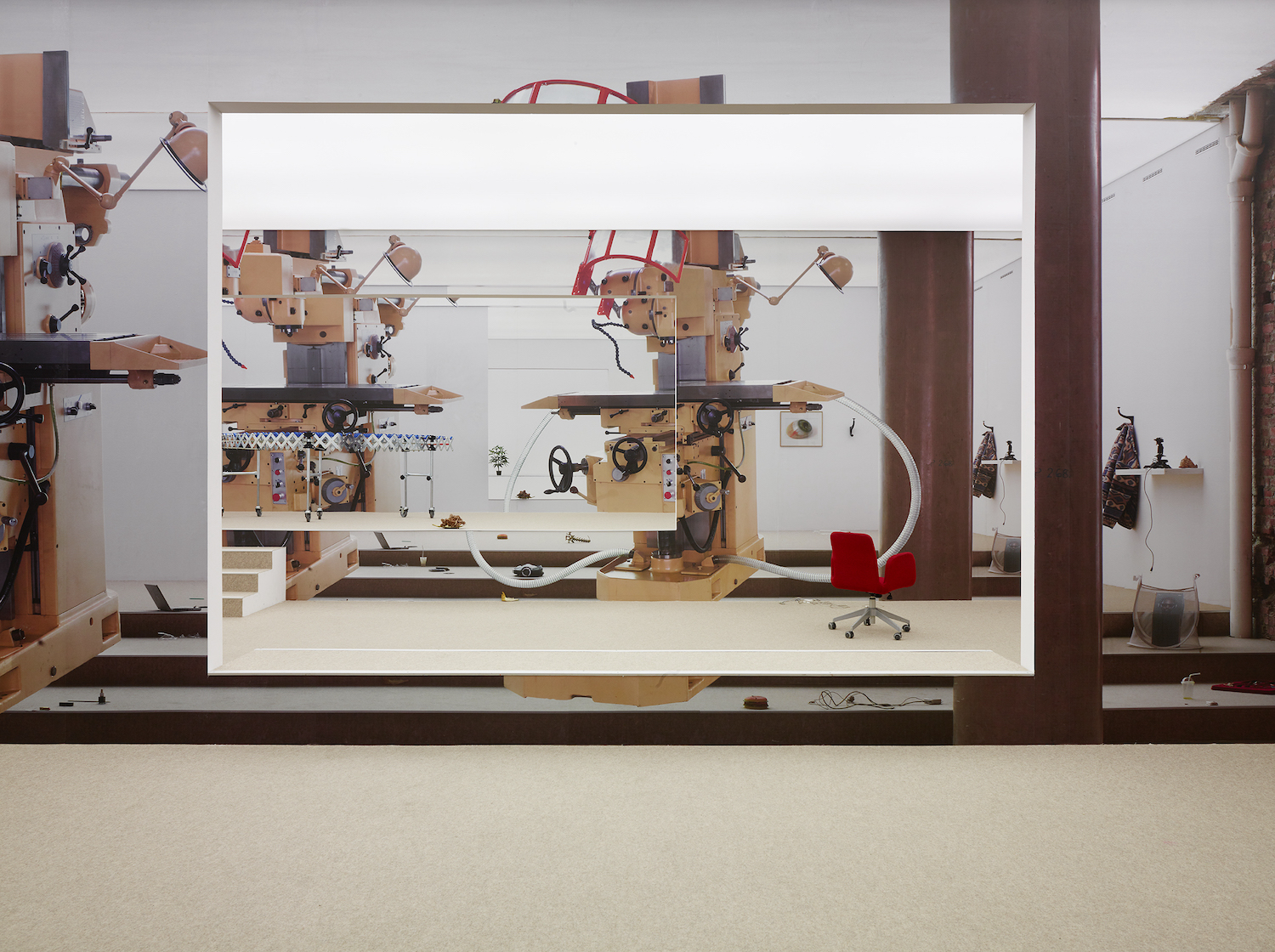

Emmanuelle Lainé investit les lieux d’exposition avec des environnements immersifs. Par ses photographies grandeur nature, ses installations et jeux d’anamorphoses, les espaces s’en trouvent distordus, décuplés ou stratifiés. Dès lors, le lieu devient labyrinthique : les points de vue se multiplient tandis que de nouveaux parcours s’ouvrent. Comme si l’on entrait dans une autre dimension, il est difficile de s’y repérer, tantôt à cause du brouhaha visuel, de la symétrie délirante ou de l’insertion d’objets démesurés. Ces compositions in-situ, véritables trompe-l’œil à grande échelle, jouent avec les caractéristiques du lieu pour révéler l’envers du décor. Ici, les revers cachés du lieu d’accueil, poussés à leur paroxysme, présentent les travers inquiétants d’un contexte socio-économique en berne, à rebours d’une époque faste désormais révolue. En effet, E. Lainé restitue une vision dystopique de ces environnements de travail, qu’il s’agisse de biennales ou de foires d’art contemporain, d’ateliers d’artistes ou de musées. Tous ces espaces semblent avoir été fraîchement désertés par leurs occupant·e·s, les travailleurs et travailleuses de l’art, les publics ou les artistes. Les lieux occupés témoignent aussi d’une histoire locale dont E. Lainé tient toujours compte, comme ces régions entières en voie de désindustrialisation, ces institutions muséales au lendemain d’un âge d’or moderniste, ces nouveaux quartiers de villes, à peine sortis de terre et déjà paupérisés.

En 2018 par exemple, elle rejoue l’espace brutaliste de la Hayward Gallery de Londres. Cette institution qui s’était employée à révéler les artistes modernes dans les années quatre-vingt se transforme alors en un immense open space, comme si les bureaux, habituellement non visibles, prenaient soudainement la forme des ruines de notre capitalisme. Ici des lits de camps, là des éléments bureautiques ou des objets personnels laissent présager le dévouement de l’employé modèle du XXIe siècle, autonome, flexible et corvéable, qui dormirait volontiers sur son lieu de travail pour gagner en productivité, non sans rappeler les travaux d’analyse de Pierre-Michel Menger (Portrait de l’artiste en travailleur, Métamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, 2003). La mythologie de l’artiste romantique aurait-elle inspiré un certain secteur du travail tertiaire néolibéral ? C’est la question que sous-tend le titre de l’exposition Learn the rules like a pro so you can break them like an artist, qui est aussi une citation de Pablo Picasso (1881-1973) reproduite à l’entrée de l’agence Google à Austin aux États-Unis. E. Lainé se demande dans un entretien avec Marie Brines en 2023 « quel est l’héritage de l’art dans cette nouvelle cool-economy qui est en train de devenir le modèle dominant dans le monde du travail et le monde de l’art ? ». Pour les usagers et usagères, ces décors rejoués deviennent les postes d’observation d’un environnement professionnel post-capitaliste chaque fois plus aseptisé.

Emmanuelle Lainé est diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 2001. Son travail a été présenté lors d’expositions personnelles à la Friche Belle de Mai (Marseille), à la Hayward Gallery (Londres), à la Fondation Luma (Arles), à Bétonsalon et au Palais de Tokyo (Paris), ainsi que lors d’expositions collectives à BNKR (Munich), à la Fondation Van Gogh (Arles), à la Mito Art Tower (Japon), au Yo-Chang Art Museum (Taiwan), à la Villa Vassilieff (Paris) ou à la Biennale de Lyon (2015).

Une notice réalisée dans le cadre du programme +1.