Florence Henri

Zelich Cristina (dir.), Florence Henri. Miroir des avant-gardes, 1927-1940, cat. expo., Jeu de Paume, Paris (24 février – 17 mai 2015), Arles ; Paris, Photosynthèses ; Jeu de Paume, 2015

→Molderings Herbert (dir.), Florence Henri : Photographies, 1927-1938, cat. expo., Musée d’art moderne de la ville de Paris, Paris (27 septembre – 12 novembre 1978), Musée d’Art moderne de la ville de Paris, Paris, 1978

Florence Henri : Photographies 1927 – 1938, Musée des arts modernes de la ville de Paris, Paris, 27 septembre – 12 novembre 1978

→Florence Henri : Parcours dans la modernité Peintures/photographie 1918-1979, hôtel des Arts, Toulon, 30 octobre 2010 – 9 janvier 2011

→Florence Henri Miroir des avant-gardes, 1927-1940, Jeu de Paume, Paris, 24 février – 17 mai 2015

Photographe et peintre suisse d’origine franco-allemande.

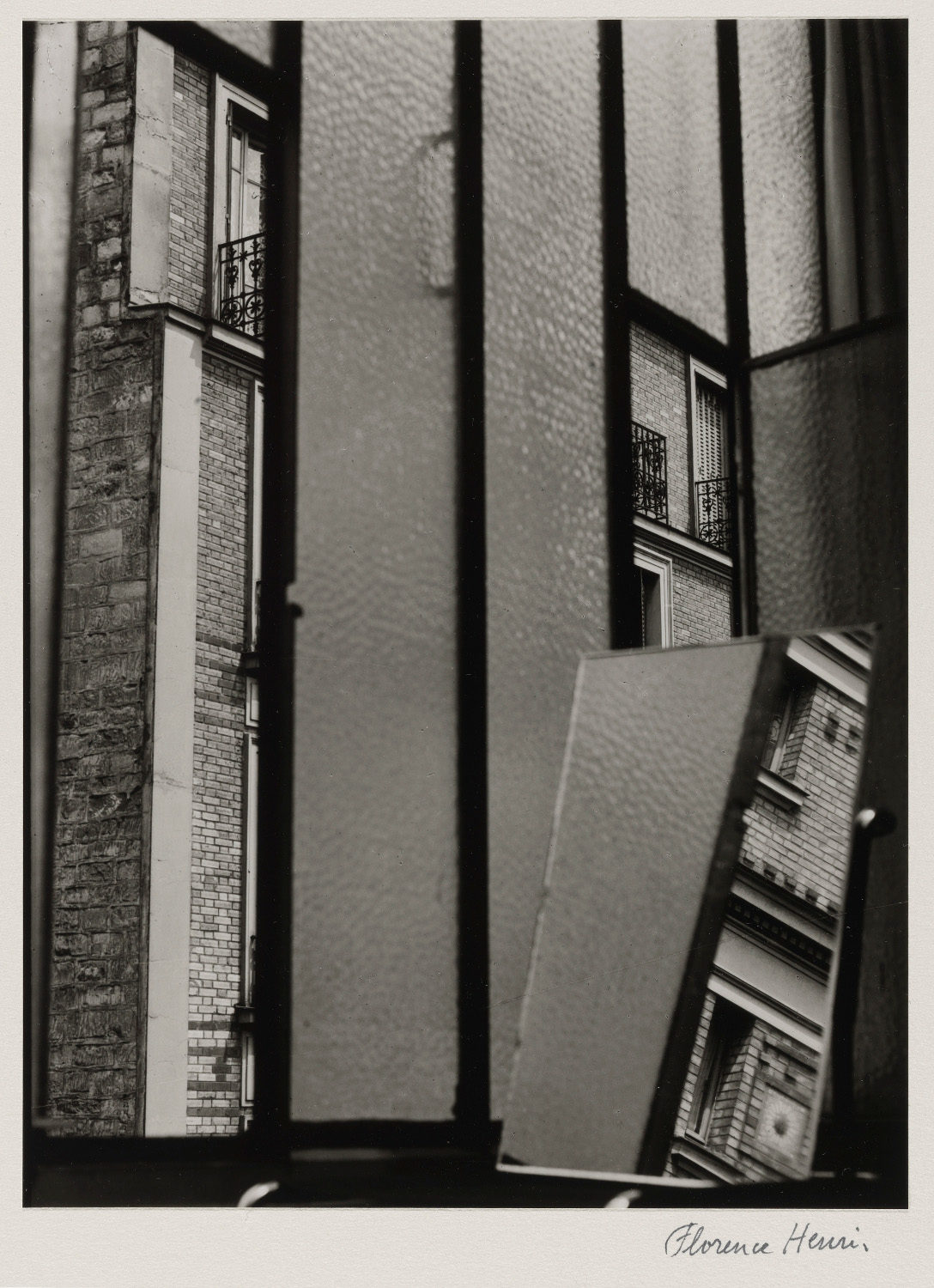

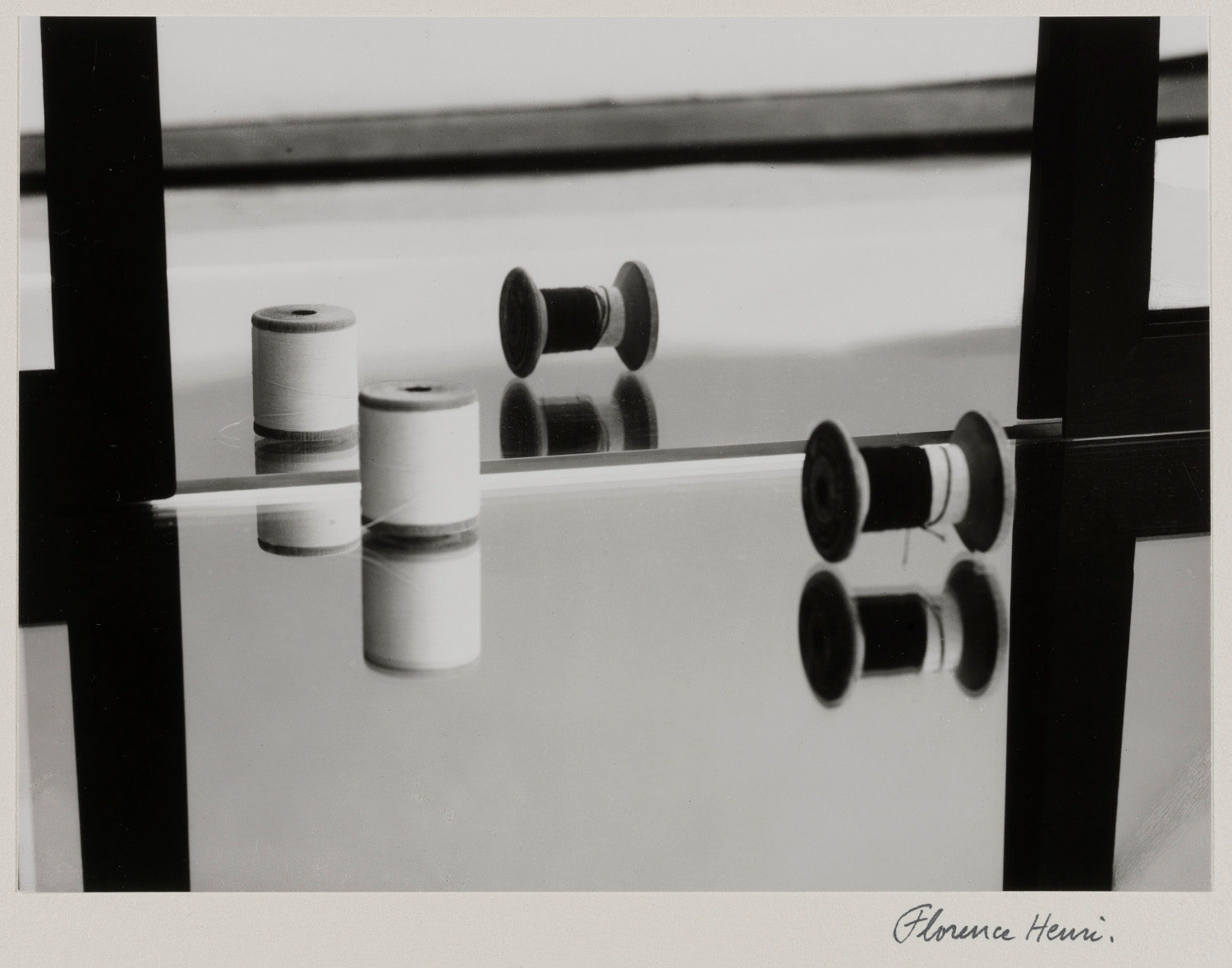

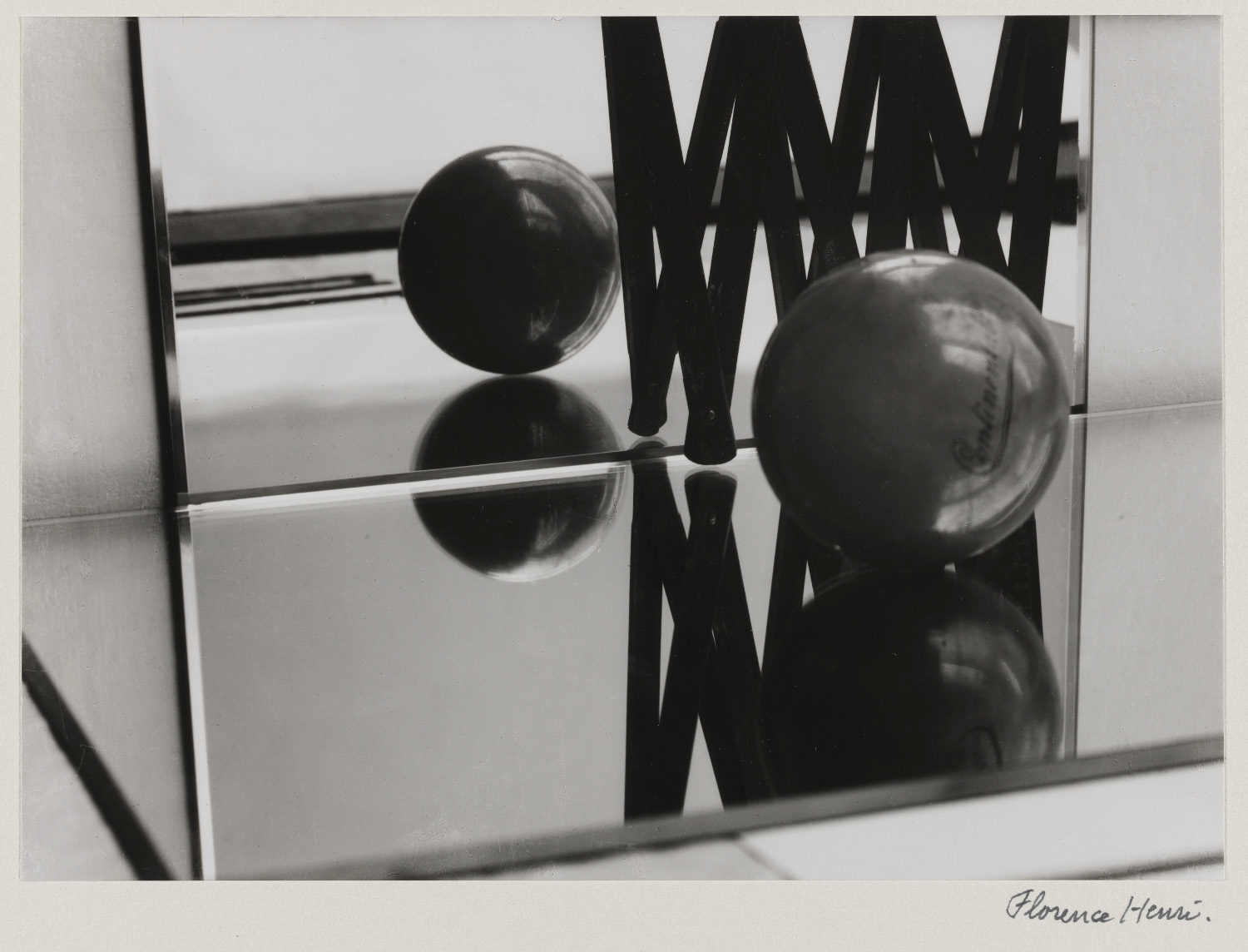

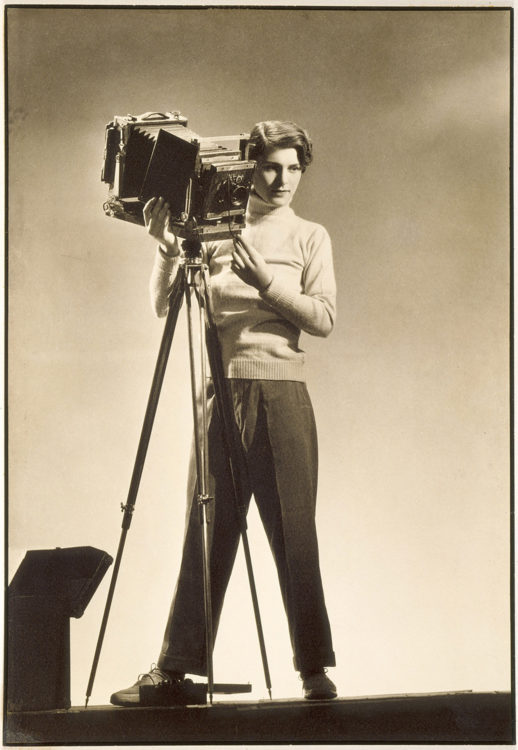

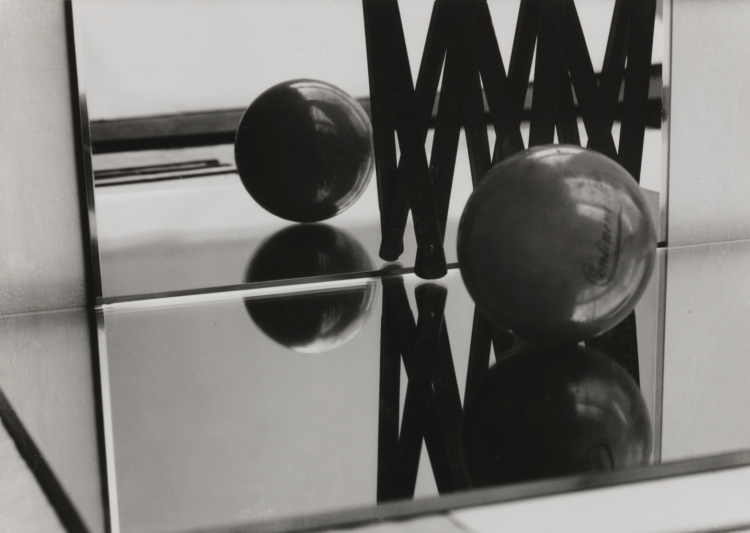

Aux côtés de Germaine Krull, Florence Henri apparaît comme la principale représentante de la Nouvelle Photographie en France. Son œuvre riche et variée est pourtant relativement méconnue. De père français et de mère allemande, elle arrive en Europe à l’âge de 2 ans. Elle obtient la nationalité suisse par mariage en 1924. Sa formation artistique est complète : elle étudie la musique avec Ferrucio Busoni à Berlin, puis fréquente, à Paris, l’atelier André Lhote et l’académie moderne de Fernand Léger et d’Amédée Ozenfant. En 1925, elle participe à l’exposition parisienne L’Art d’aujourd’hui, qui réunit les tendances modernes de la peinture (cubisme, constructivisme et surréalisme). En 1927, elle réalise ses premiers essais photographiques alors qu’elle suit le cours préliminaire du Bauhaus et fréquente László Moholy-Nagy qui l’influence profondément. En 1929, elle s’installe à Montparnasse, mais reste en contact étroit avec le Bauhaus. Elle gagne alors sa vie en réalisant des portraits, des publicités et des photos de mode qui sont publiées, entre autres, dans Arts et métiers graphiques. Pour la publicité, terrain novateur par excellence, elle réalise des gros plans d’objets, des natures mortes, des motifs géométriques et des démultiplications d’images, comme en témoigne sa composition pour une campagne publicitaire de Lanvin en 1929, qui montre un flacon de parfum dupliqué, boule noire devenue collier, par un jeu complexe de miroirs. Cet intérêt pour les miroirs se retrouvera dans ses photos de rue (Vitrines, 1930-1933).

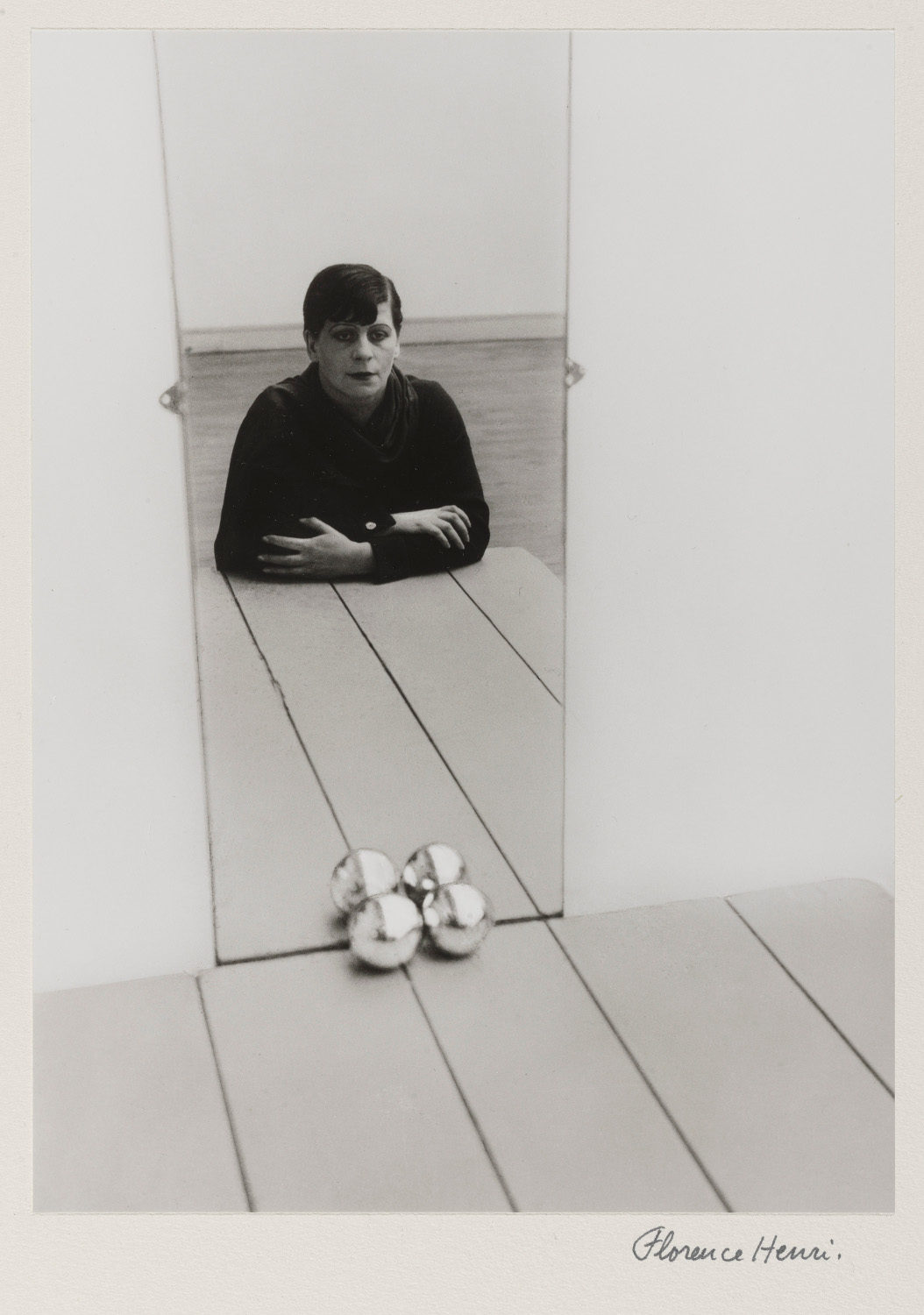

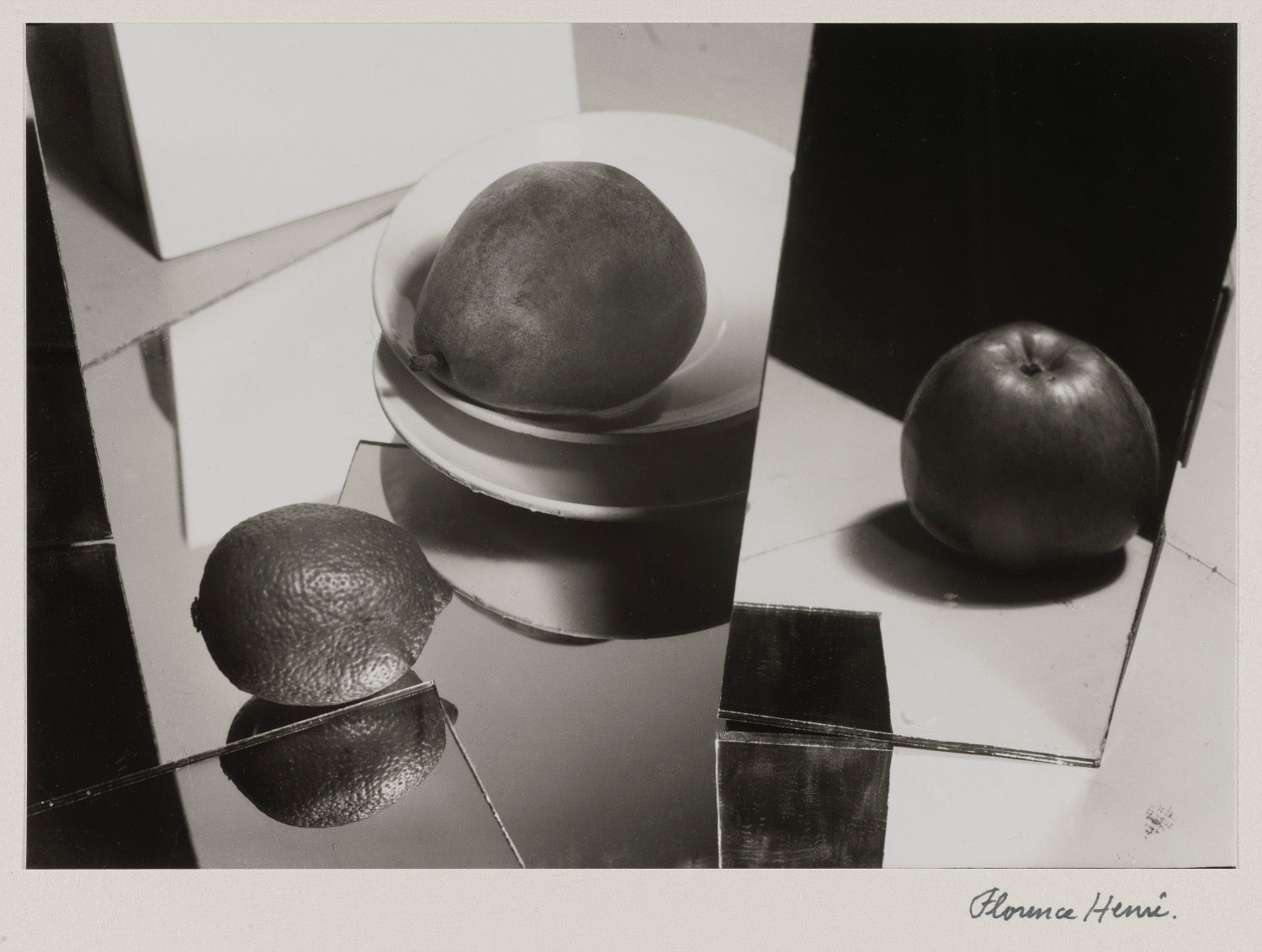

Dans les années 1930, elle excelle dans le portrait, qu’il s’agisse de commandes de magazines ou de portraits d’amis : le Studio Henri, lieu d’apprentissage pour G. Krull ou Gisèle Freund, compte parmi les plus célèbres de la capitale. En dehors de son parcours professionnel, elle pratique aussi la photographie expérimentale et transfère la technique cubiste du collage en photographie grâce aux miroirs. Avec les études de formes, de rythmes et de valeurs que sont Composition avec boule et miroir (1928) ou Composition nature morte (un collage à base d’images de fruits, 1929), elle peut être considérée comme l’une des premières photographes abstraites. Elle fréquente assidûment les peintres constructivistes et futuristes parisiens, photographie ses amis Vassily Kandinski, Robert Delaunay, F. Léger, Hans (ou Jean) Arp, et adhère au mouvement Cercle et Carré. Certaines de ses photographies expérimentales sont publiées dans des revues d’avant-garde comme Die Form. En 1929, elle triomphe à l’exposition Film und Foto de Stuttgart, puis obtient, en 1930, une exposition personnelle dans le hall du cinéma d’avant garde Studio 28, à Montmartre. Présente dans toutes les grandes expositions collectives de l’entre-deux guerres, elle est également connue pour ses portraits féminins et ses autoportraits, comme celui où elle apparaît dans un long miroir vertical avec deux boules de métal à sa base (Autoportrait, 1928).

Elle est l’une des rares représentantes du constructivisme en photographie. Ce mouvement artistique russe fondé par Vladimir Tatline proclame la mort de l’art et l’incorporation de tout acte créateur dans la production, à la suite du Bauhaus. La conception géométrique de l’espace passe par la valorisation de la beauté de la machine et de l’objet industriel. En photographie, le constructivisme se caractérise par une attention à la géométrie et par un redéploiement de l’objet dans toutes les dimensions. Ainsi, la photographe expérimente des perspectives nouvelles, des superpositions, crée des espaces imaginaires et des compositions rigoureuses. Même lorsqu’il s’agit de reportages (sur le pont transbordeur de Marseille par exemple), elle réalise des natures mortes puissamment élaborées. À la fin des années 1930, elle travaille à des photomontages sur le thème des ruines, avec des clichés ramenés de Rome, mais la Seconde Guerre mondiale interrompt son activité. Après la guerre, elle reprend la peinture abstraite et se retire dans un village de Picardie en 1963. Son œuvre est redécouverte à la fin des années 1960, et l’ARC du musée d’Art moderne de la Ville de Paris lui consacre une grande exposition en 1978. Comme d’autres photographes d’avant-garde, elle symbolise le passage, dans l’entre-deux-guerres, d’une photographie d’art encore proche du modèle pictural (dans son cas la peinture puriste et constructiviste) à une photographie résolument moderne, nouvelle dans son regard et son approche.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Exposition Florence Henri Miroir des avant gardes

Exposition Florence Henri Miroir des avant gardes