Hélène Bertaux

Jacques, Sophie, La statuaire Hélène Bertaux (1825-1909) et la tradition académique. Analyse de trois nus, Québec, Université Laval, 2015

→Rivière, Anne (dir.), Sculpture’Elles. Les sculpteurs femmes du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Somogy, 2011

→Lepage, Édouard, Une page de l’Histoire de l’art au XIXe siècle. Une conquête féministe : Mme Léon Bertaux, Paris, Imprimerie française J. Dangon, 1911

Sculpture’Elles. Les sculpteurs femmes du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Musée des années 30, 12 mai – 2 octobre 2011.

→Exposition internationale de Chicago, Women’s Building, 1893

Sculptrice française.

Hélène Bertaux est une sculptrice remarquable par le rôle central qu’elle a joué dans la formation et la reconnaissance des femmes artistes. Née Hélène Pilate dans un milieu d’artisans, elle grandit dans un environnement familial propice à l’expression artistique. Pendant son adolescence, elle se forme dans l’atelier de son beau-père, le sculpteur Pierre Hébert (1804-1869), en modelant des morceaux d’ornements pour des pendules. Elle reçoit régulièrement des commandes de petits bronzes décoratifs grâce à l’appui de son mécène, Victor Paillard, rencontré en 1855. Désireuse de devenir sculptrice professionnelle, elle complète sa formation auprès d’Augustin Dumont (1801-1884) dans la grande tradition académique.

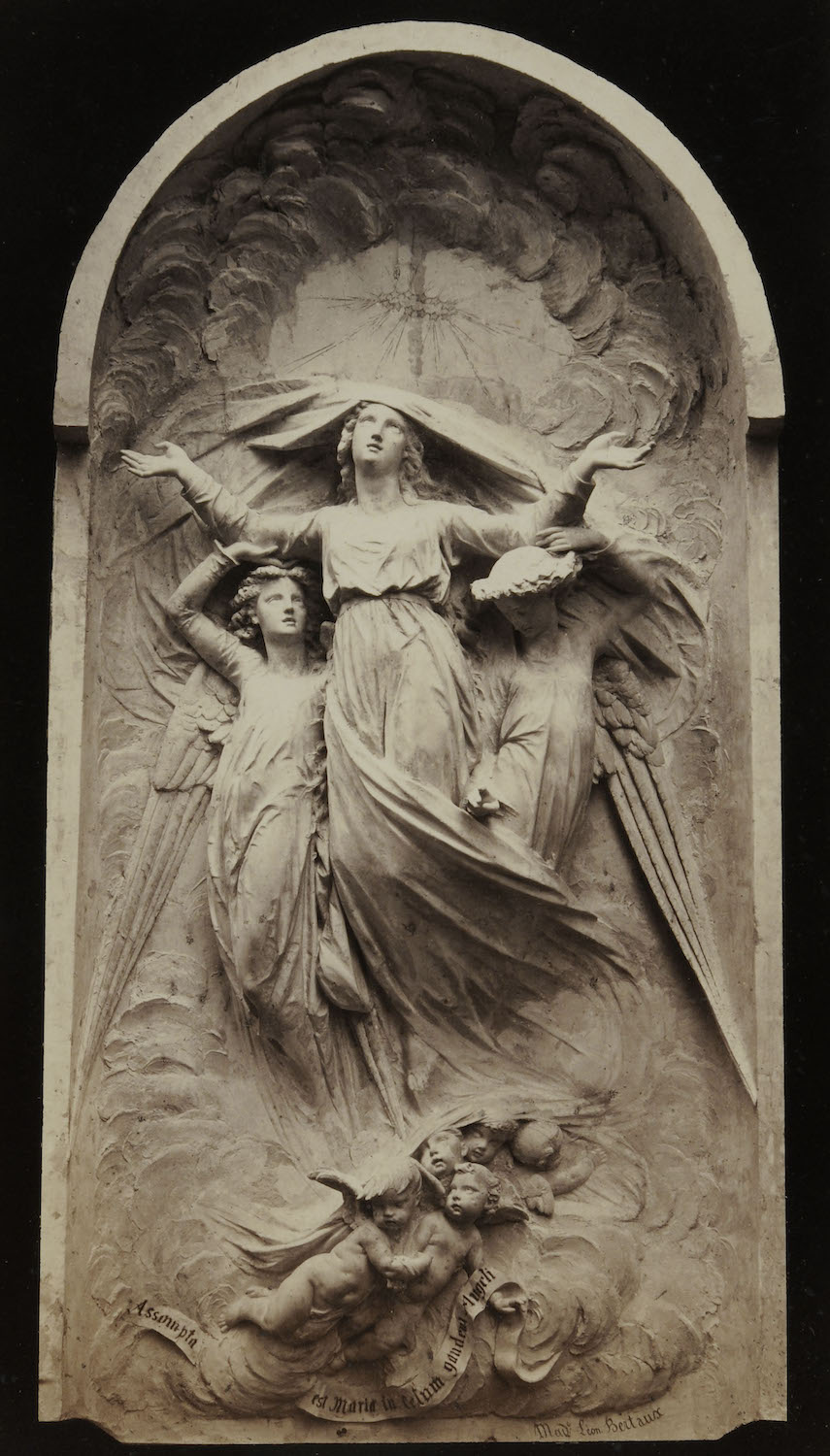

Les années 1860 marquent un tournant dans sa carrière. Soucieuse de s’affirmer à l’égal des hommes, elle présente au Salon son Jeune Gaulois prisonnier des Romains (1864), premier nu masculin héroïque référencé à être réalisé par une femme en sculpture. Par l’esthétique néo-canovienne et l’élégance synthétique de la figure ramassée de son œuvre, H. Bertaux participe alors au renouveau de la sculpture française. Médaillée et auréolée de succès, elle accède à la reconnaissance sous le nom de « Mme Léon Bertaux », un nom repris de son compagnon puis mari Léon Bertaux (1827-1915), de manière à signaler un changement de statut et à revendiquer une forme de respectabilité. Le soutien du couple impérial lui permet de surcroît de devenir l’une des rares femmes à s’illustrer en France dans le champ de l’art monumental : en 1864, elle réalise la Fontaine Herbet (1864) pour la place Longueville à Amiens, et reçoit de nombreuses commandes prestigieuses tout au long de sa carrière pour des édifices religieux et publics (nouveau Louvre et hôtel de ville de Paris).

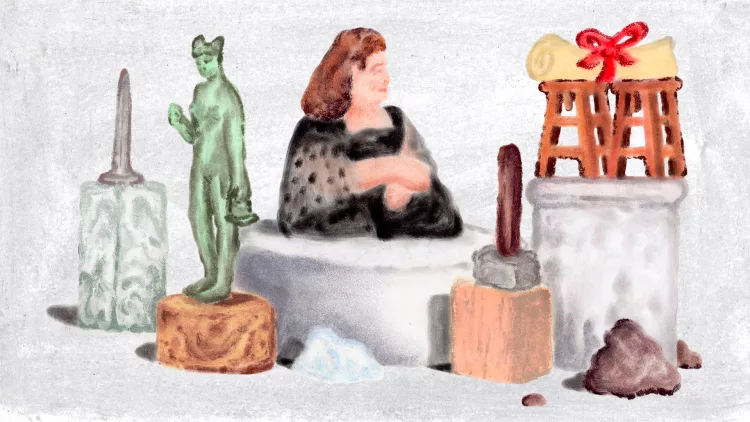

Au début des années 1870, elle inaugure une nouvelle période de création et transforme sensiblement son esthétique. Dans sa Jeune fille au bain (1873), qui lui vaut une médaille au Salon de 1873, elle tente de concilier son goût pour l’art antique et les sujets modernes en s’inspirant d’un poème des Orientales de Victor Hugo. Cette période charnière coïncide avec son engagement pour la professionnalisation des sculptrices. La même année, elle ouvre à Paris un atelier de sculpture au 233 bis, rue du Faubourg Saint-Honoré, puis, en 1879, avenue de Villiers, dans un hôtel particulier commandé à l’architecte Alfred Touret, où elle fonde une École de sculpture pour les femmes. Nombre de ses élèves se voient ainsi récompensées au Salon, telles que Clémence-Jeanne Eymard de Lanchâtres (1854-1894) et Jenny Weyl (1851-1933).

En 1881, la création de l’Union des femmes peintres et sculpteurs (UFPS), dont elle est présidente de 1881 à 1894, amorce une nouvelle étape dans son combat pour l’égalité entre les genres dans l’enseignement académique. Fondée pour organiser des expositions annuelles d’artistes femmes, cette association permet à H. Bertaux d’appuyer ses revendications pour l’ouverture de l’École des beaux-arts aux femmes et la mixité au prix de Rome. Entre-temps, elle devient la première femme membre du jury du Salon et reçoit une médaille d’or à l’Exposition universelle en 1889 grâce à sa Psyché sous l’emprise du mystère (1889). Toutefois, en dépit de maintes récompenses, sa candidature à l’Institut est rejetée à deux reprises, en 1890 et 1892. Après une longue lutte menée sans relâche avec l’UFPS, l’École des beaux-arts et la Villa Médicis s’ouvrent finalement aux femmes, respectivement en 1897 et en 1903. Depuis, H. Bertaux a été reléguée aux marges de l’histoire de l’art. Son parcours hors normes suscite néanmoins une attention grandissante sous l’impulsion des études féministes.

Publication en partenariat avec le musée d’Orsay.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions