Marcelle Cahn

Lapalus, Marie ; Biellmann, Jean-François (dir.), Marcelle Cahn (1895-1981), entre amis, cat. expo., musée des Ursulines, Mâcon (18 décembre 2010 – 27 février 2011), Mâcon, Musée des Ursulines, 2010

→Cordonnier-Kraft, Mireille, « Marcelle Cahn (1895-1981). Sa vie. Son œuvre. Catalogue raisonné », thèse, Strasbourg, université Marc-Bloch, 1987

Marcelle Cahn, entre amis, musée des Ursulines, Mâcon, 18 décembre 2010 – 27 février 2011

→Les Collages de la donation Marcelle Cahn, musée d’Art moderne, Strasbourg, 9 juillet – 30 août 1986

Peintre française.

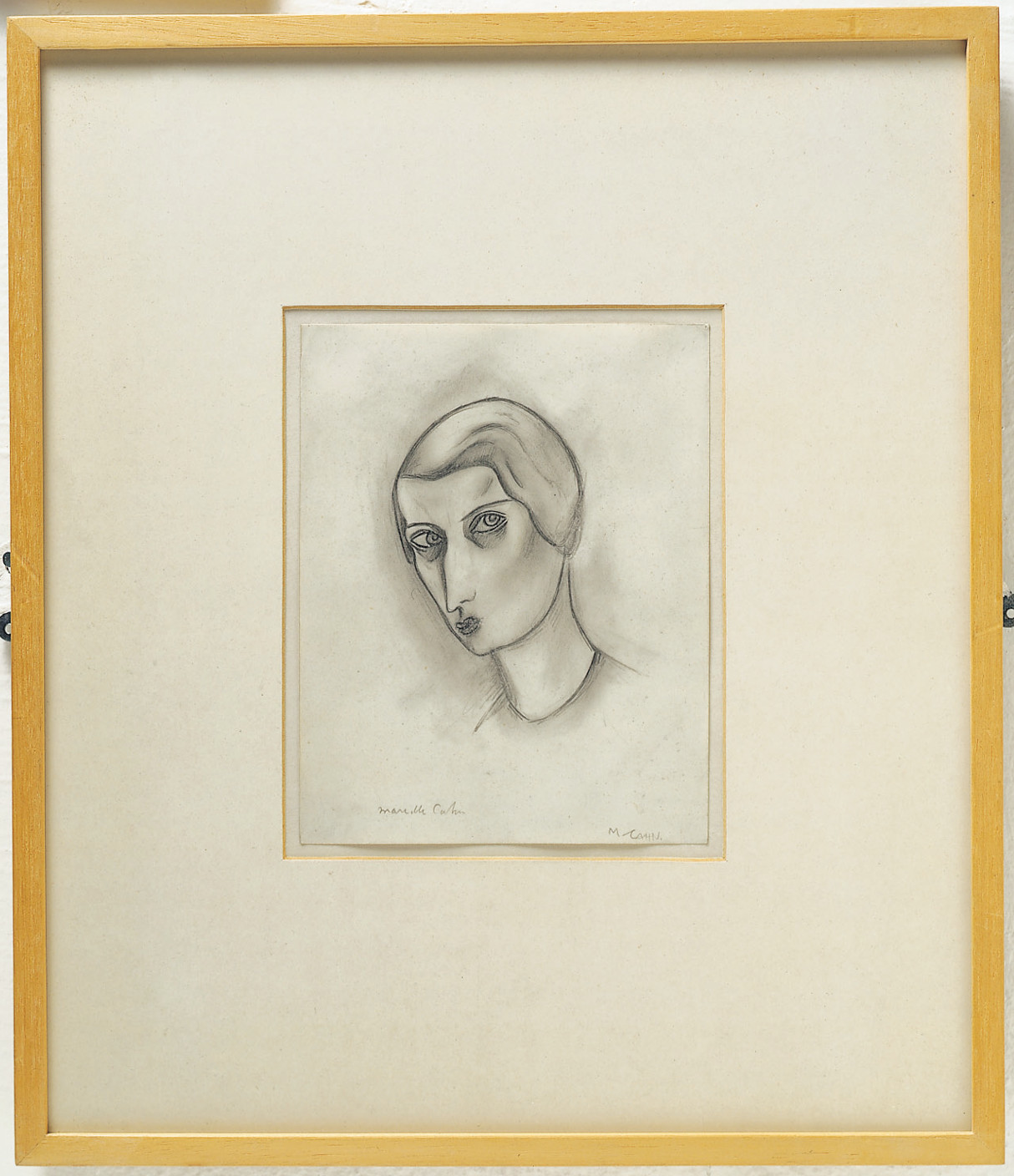

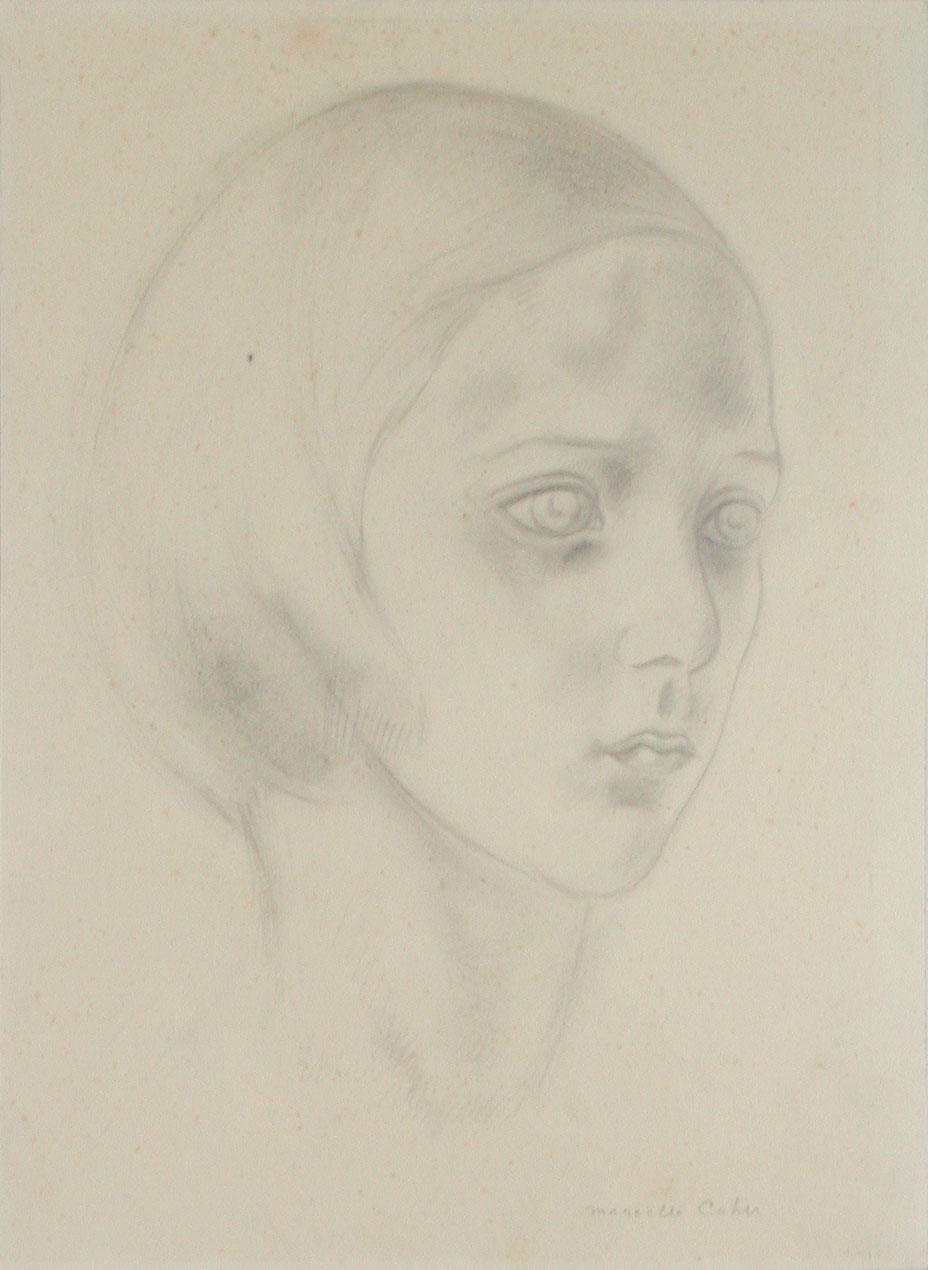

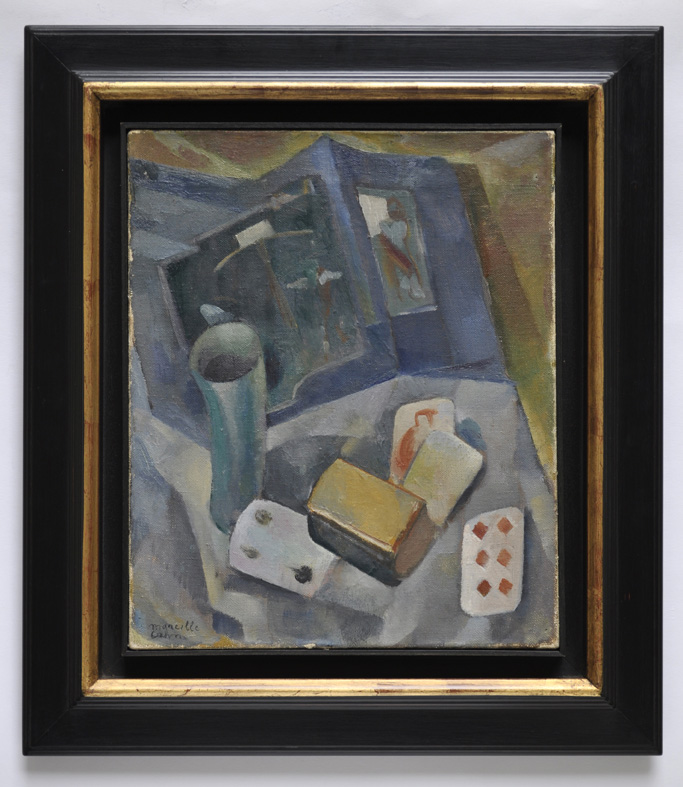

De la discrète Marcelle Cahn, peu de choses sont connues. Née sous domination allemande dans une famille de banquiers et de commerçants passionnés de musique, elle parle aussi bien l’allemand que le français. Elle étudie la littérature et la philosophie à l’université de Strasbourg, où des artistes locaux, Émile Schneider, Joseph Sattler, Georges Ritleng, lui enseignent le dessin. En 1915, elle s’installe avec sa mère et son frère à Berlin ; elle y prend des leçons auprès des portraitistes Eugen Spiro et Lovis Corinth, et suit l’évolution des expositions expressionnistes de la galerie Der Sturm. À partir de 1920, elle navigue entre Paris et Strasbourg, tout en séjournant longuement à l’université de Zurich, où elle se familiarise avec Kant. À Paris, elle passe d’une académie à l’autre. En 1926, elle expose à la galerie parisienne d’Art contemporain avec les élèves de Fernand Léger, ainsi qu’à la première exposition de la Société anonyme (grâce à Duchamp) à New York. De 1927 à 1930, elle présente ses œuvres tous les ans à la Société des artistes indépendants. La Femme à la raquette (1927), qui date de cette époque, montre une toile encore figurative extrêmement sobre et linéaire, où la raquette apparaît comme une passerelle vers le géométrique. En 1929, sur l’invitation de Nelly van Doesburg (1899-1975), elle envoie quatre tableaux à l’Exposition sélective d’art contemporain (Esac) à Amsterdam. À Paris, c’est Michel Seuphor qui la fait venir à l’exposition de Cercle et carré.

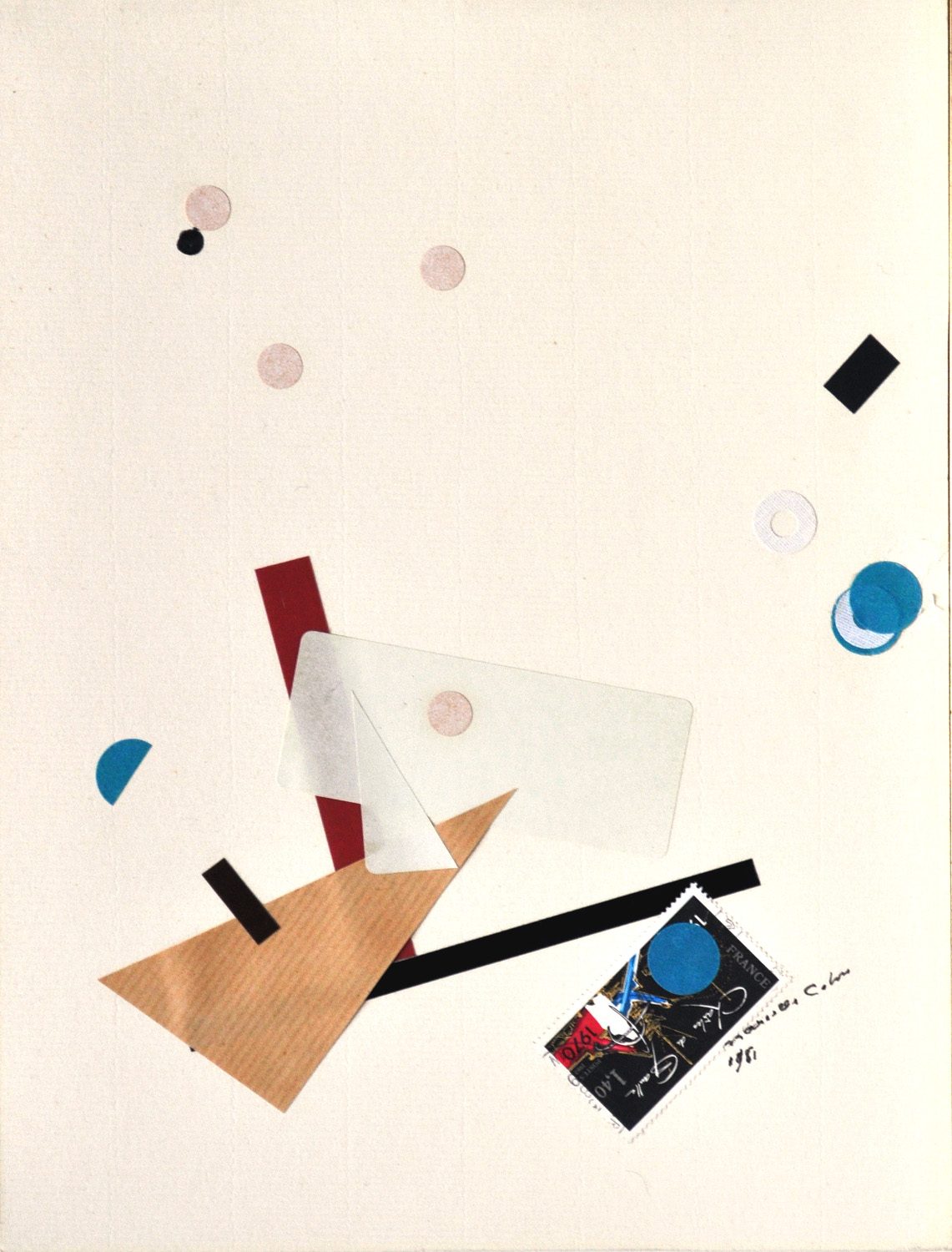

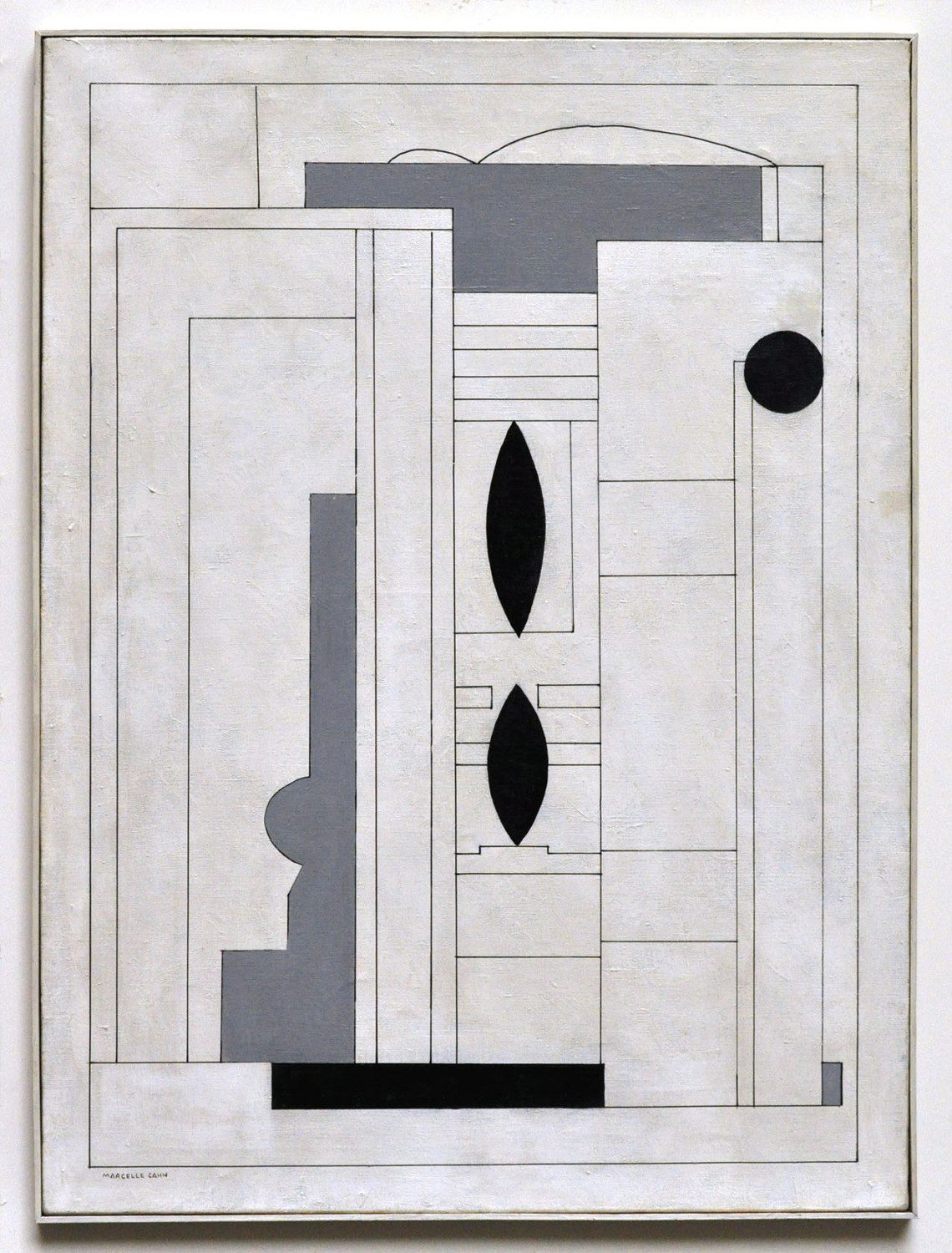

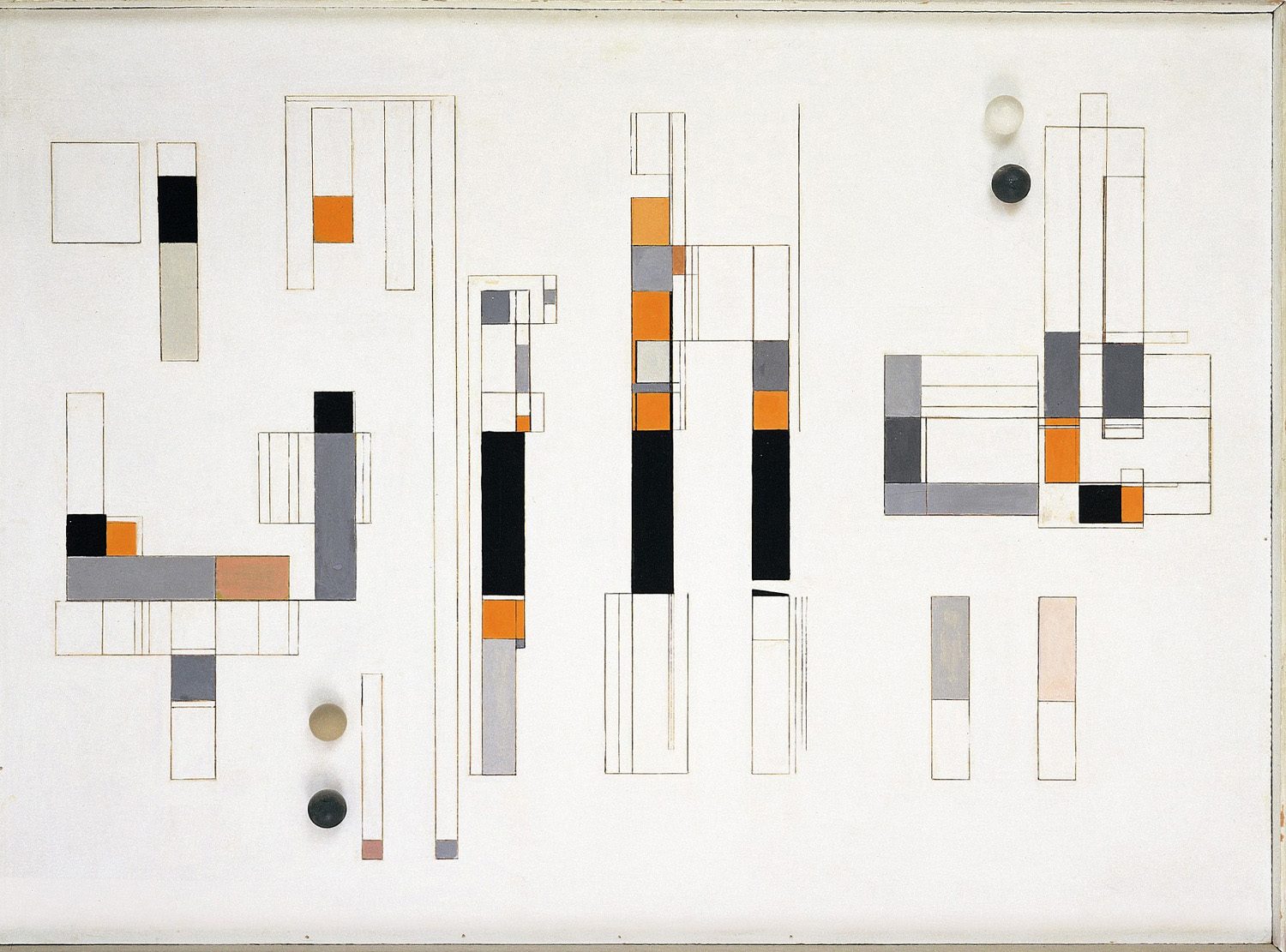

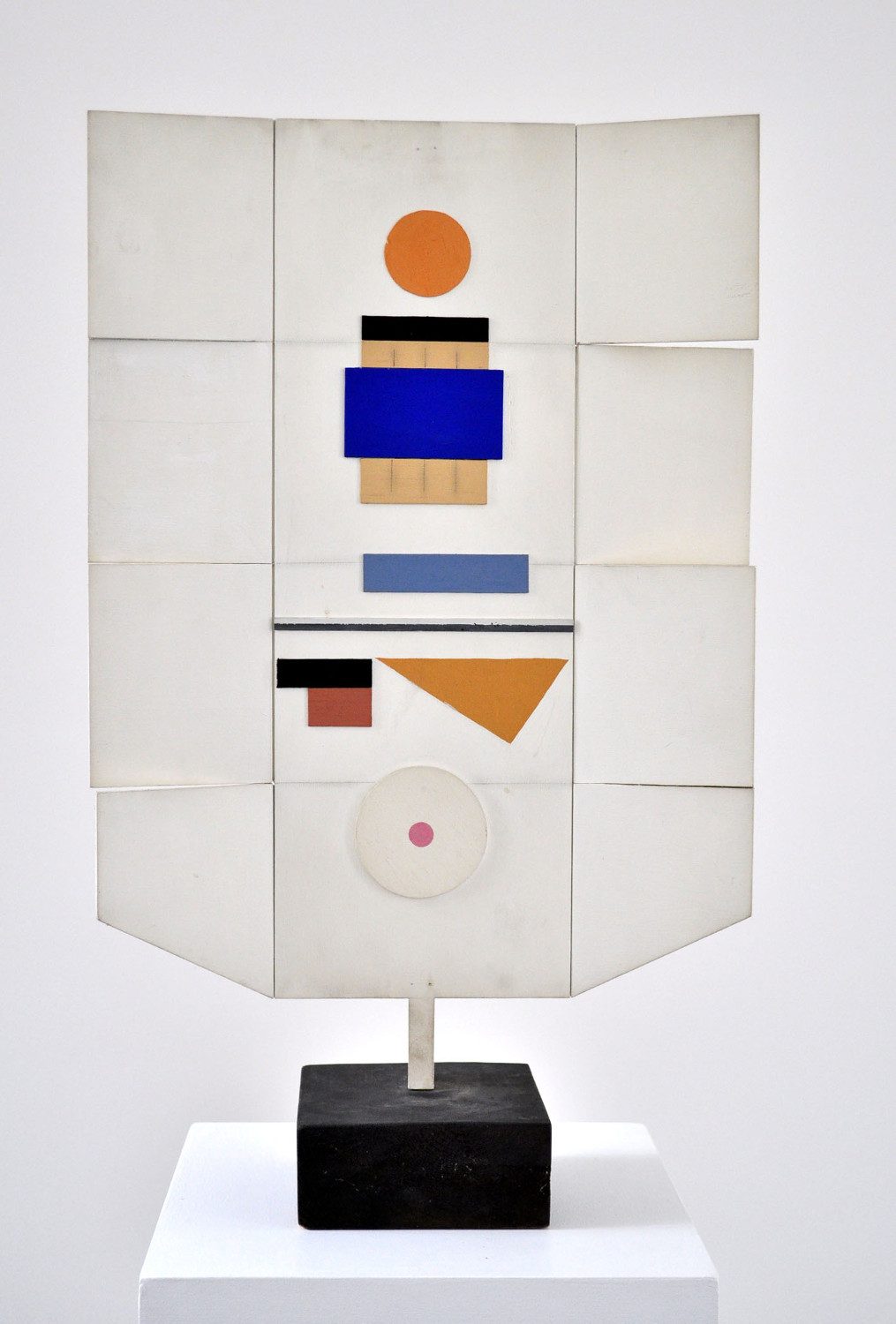

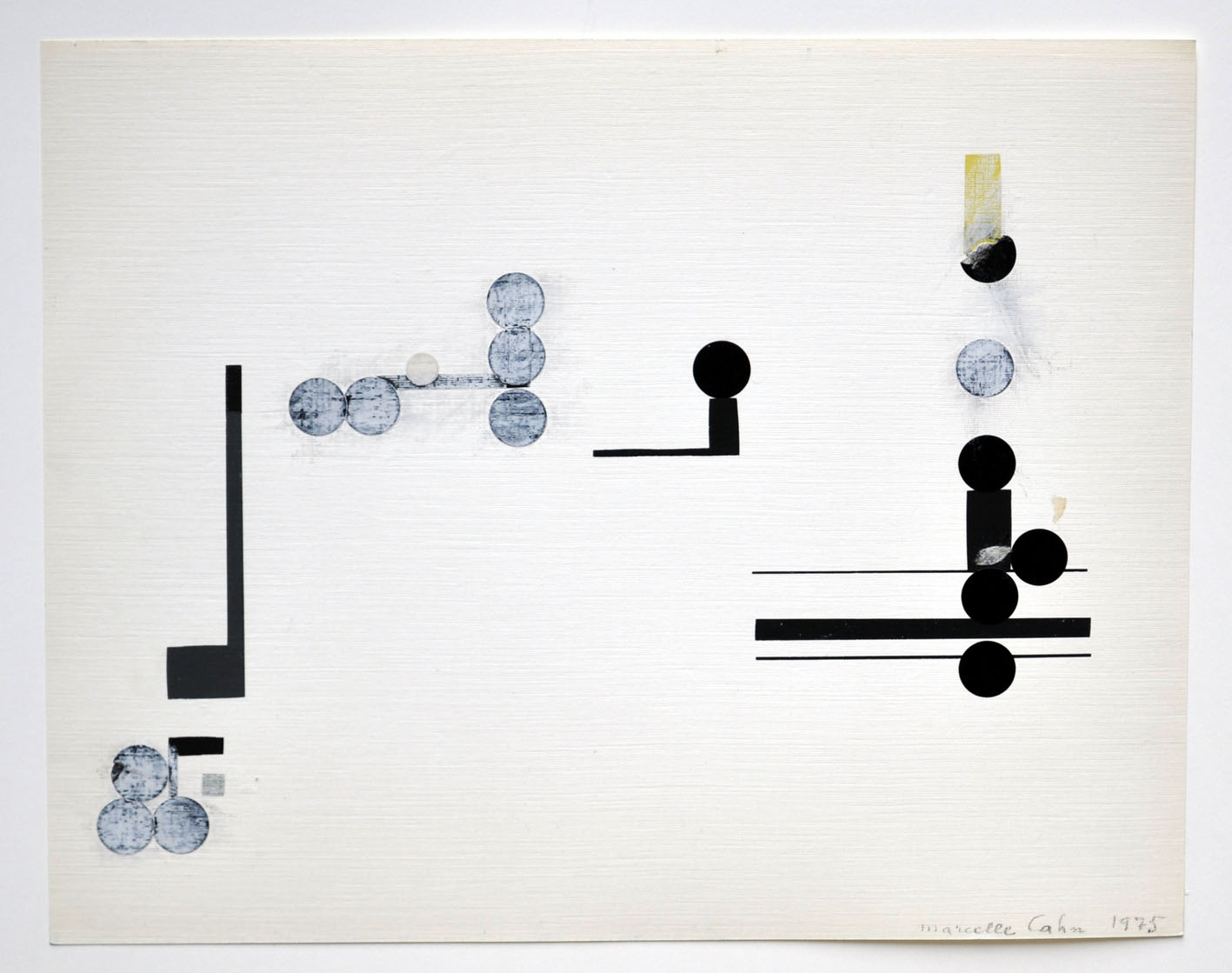

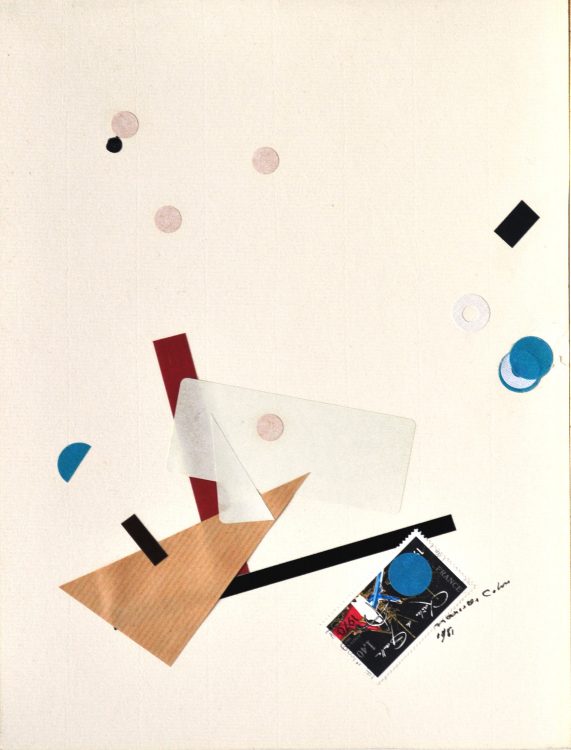

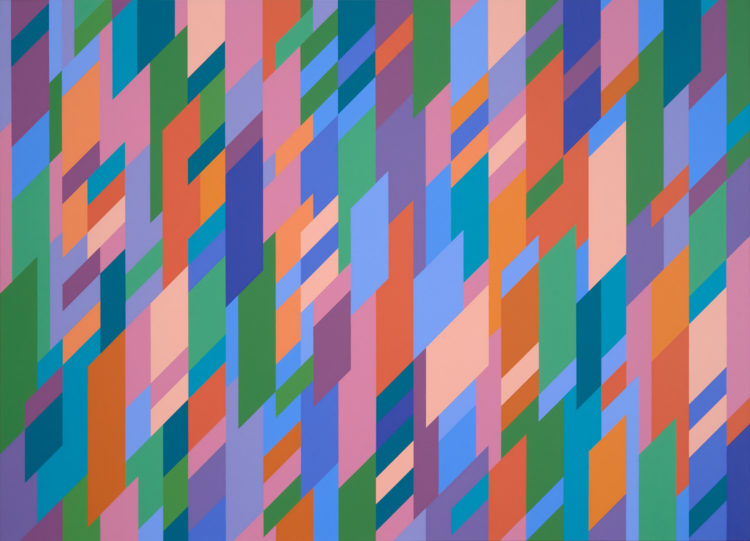

Cependant, elle rompt avec ses débuts prometteurs pour reconstruire des univers picturaux avec une plus grande radicalité géométrique. Lorsque la guerre éclate, elle fuit les lois antisémites et se cache dans un monastère toulousain avec sa mère, qui meurt en 1945. En 1947, elle revient à Paris, où elle rencontre Arp, Herbin, Natalia Gontcharova, Ida Karskaya (1905-1990), Sonia Delaunay et Del Marle. Désormais démunie, elle possède néanmoins son propre atelier, pour la première fois de sa vie. Elle fréquente le cercle Paul Valéry et les « jours fixes » de réception du photographe Willy Maywald. À partir de 1948, elle expose régulièrement des compositions abstraites d’une extrême rigueur au Salon des réalités nouvelles et dans de nombreuses galeries. En 1952, elle se met à fabriquer des collages qui produisent, selon elle, « un certain son que ne peut avoir une peinture » ; elle y introduit par la suite des éléments photographiques. En 1966, elle signe un premier contrat avec la galerie Denise René, contrat renouvelé au milieu des années 1970, et jusqu’à sa mort. En 1980, l’artiste donne au musée de Strasbourg un ensemble de 200 collages.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Marcelle Cahn parle de Mondrian (INA)

Marcelle Cahn parle de Mondrian (INA)