Nelbia Romero

Bausero, Cristina, Badaró, Enrique, Giunta, Andrea, Blanco, Mariela, Percovich, Mariana, Nelbia Romero: Una mujer, sus gritos y silencios, exh. cat., Juan Manuel Blanes, Montevideo (September 17–October 27, 2019), Montevideo, Museo Juan Manuel Blanes, 2019

→Giunta, Andrea, “Archives, Performance, and Resistance in Uruguayan Art under Dictatorship”, Representations, vol. 136, no. 1, autumn 2016, p. 36–53

→Larnaudie, Olga (ed.), Nelbia Romero, exh. cat., Espacio Pedro Figari del Banco Central del Uruguay, Montevideo (August 15 – October 16, 2006), Montevideo, Banco Central del Uruguay, 2006

Nelbia Romero: Una mujer, sus gritos y silencios, Museo Juan Manuel Blanes, Montevideo, September 17–October 27, 2019

→Radical Women: Latin American Art, 1960–1985, The Hammer Museum, Los Angeles, September 15–December 31, 2017; The Brooklyn Museum, New York, April 13–July 22, 2018; Pinacoteca de São Paulo, São Paulo, August 18–November 19, 2018

→Nelbia Romero, Sala Figari del Banco Central del Uruguay, Montevideo, August 15–October 16, 2006

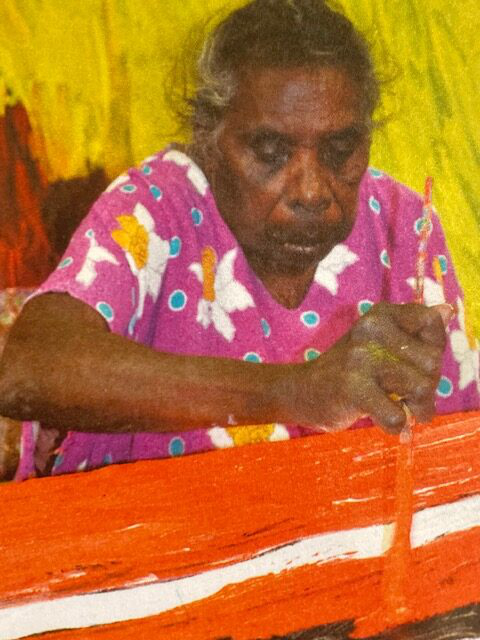

Uruguayan visual and performance artist.

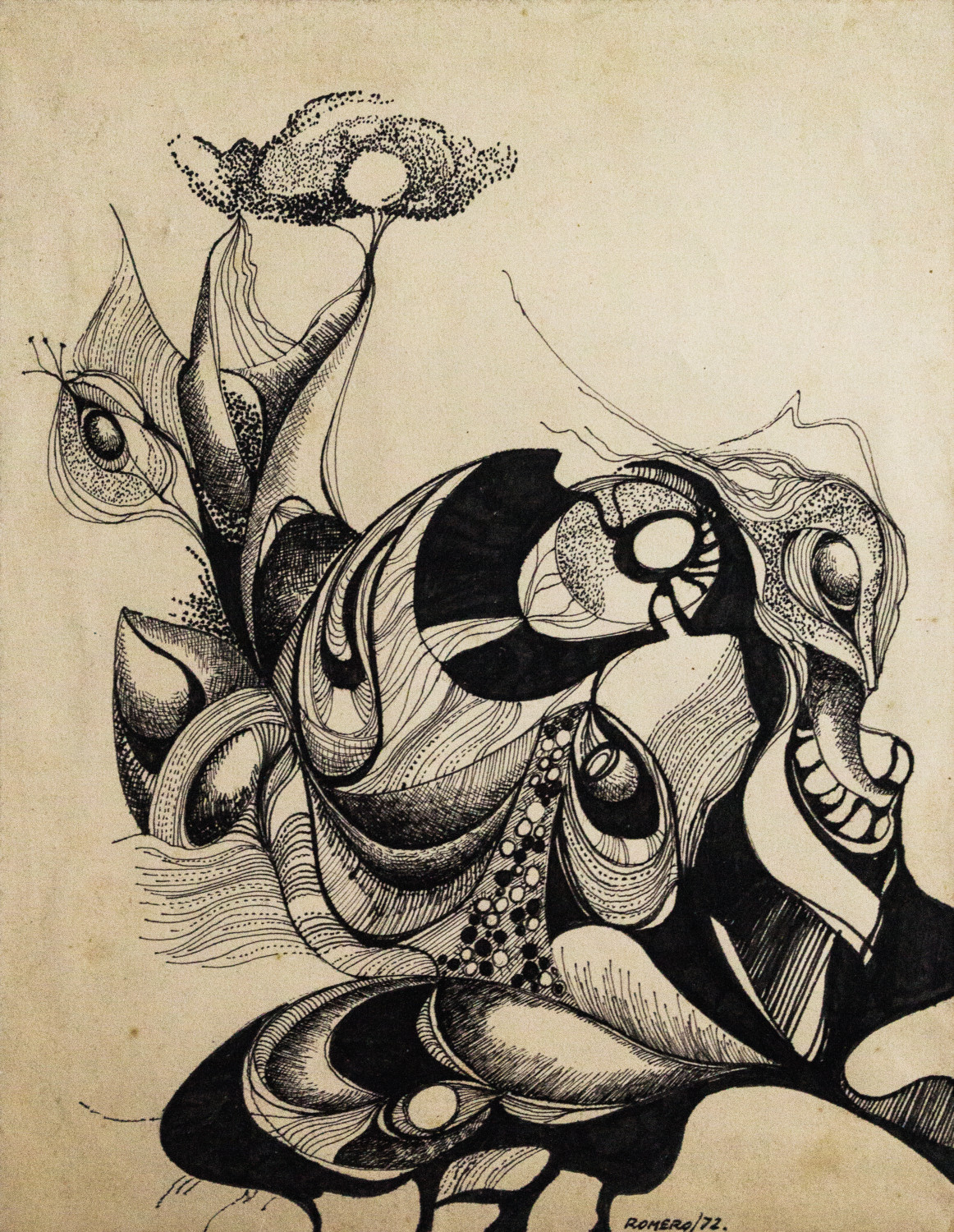

Nelbia Romero’s artistic practice unites expressive force with conceptual rigor to address themes of violence, identity, gender, and oppression. Born into a family of landowners in Durazno, she moved to Montevideo in 1962 to attend the Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA). There, she trained with artists Eduardo Díaz Yepes (1910–1978), Antonio Llorens (1920–1995), and Octavio Podestá (1929–), as well as the critic Celina Rolleri. Encouraged to pursue graphic work, N. Romero left ENBA in 1967 to study engraving and drawing techniques at the esteemed Club de Grabado de Montevideo. The art she made in this period formed part of her first solo exhibition in 1976 at Estudio A, Galería Trocadero. At the same time, she began to experiment with audiovisual elements for a group exhibition at the Galería Losada titled Cuatro dibujantes [Four illustrators], in which she presented her prize-winning work Imagen y sonido I [Image and sound I, 1976].

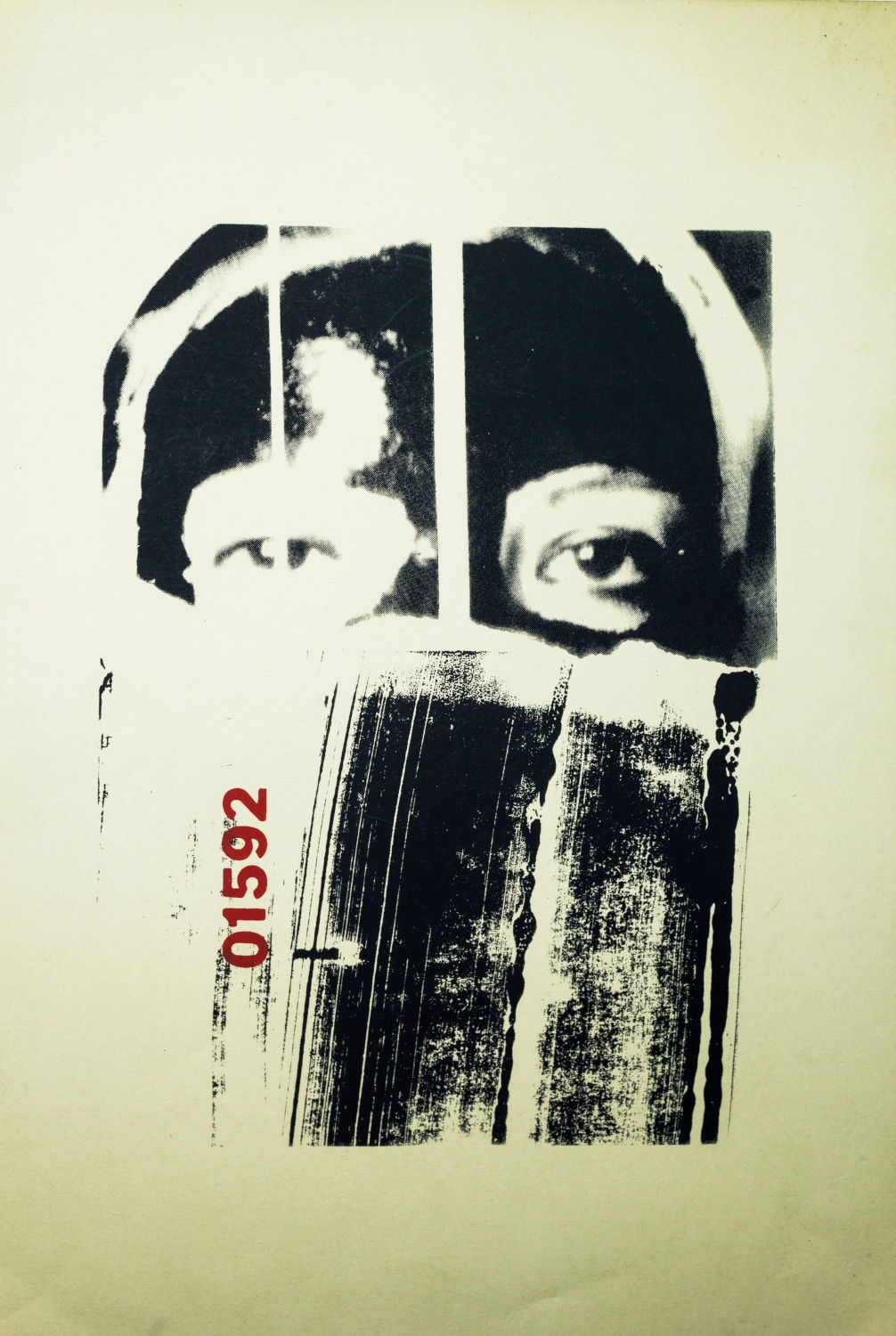

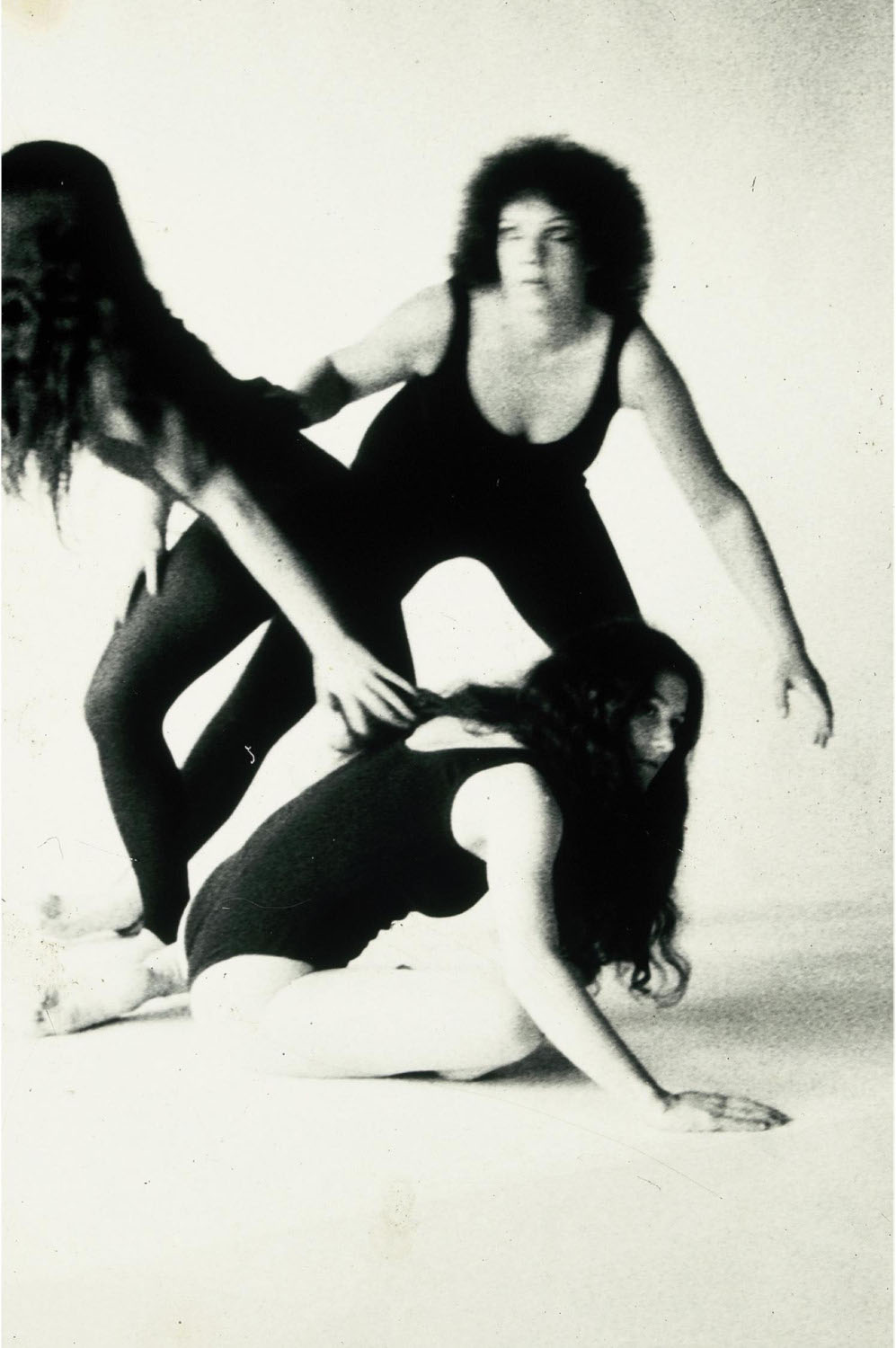

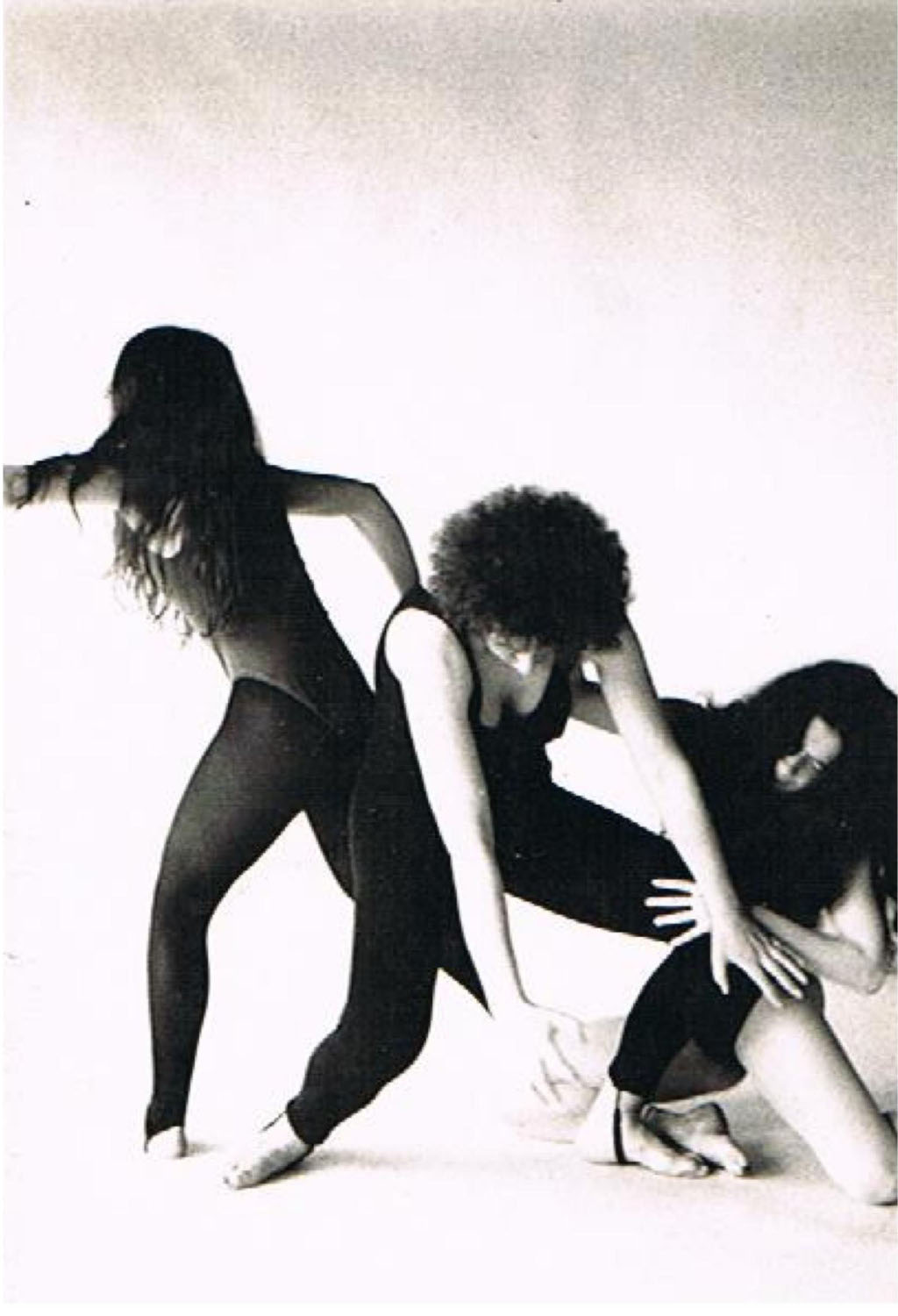

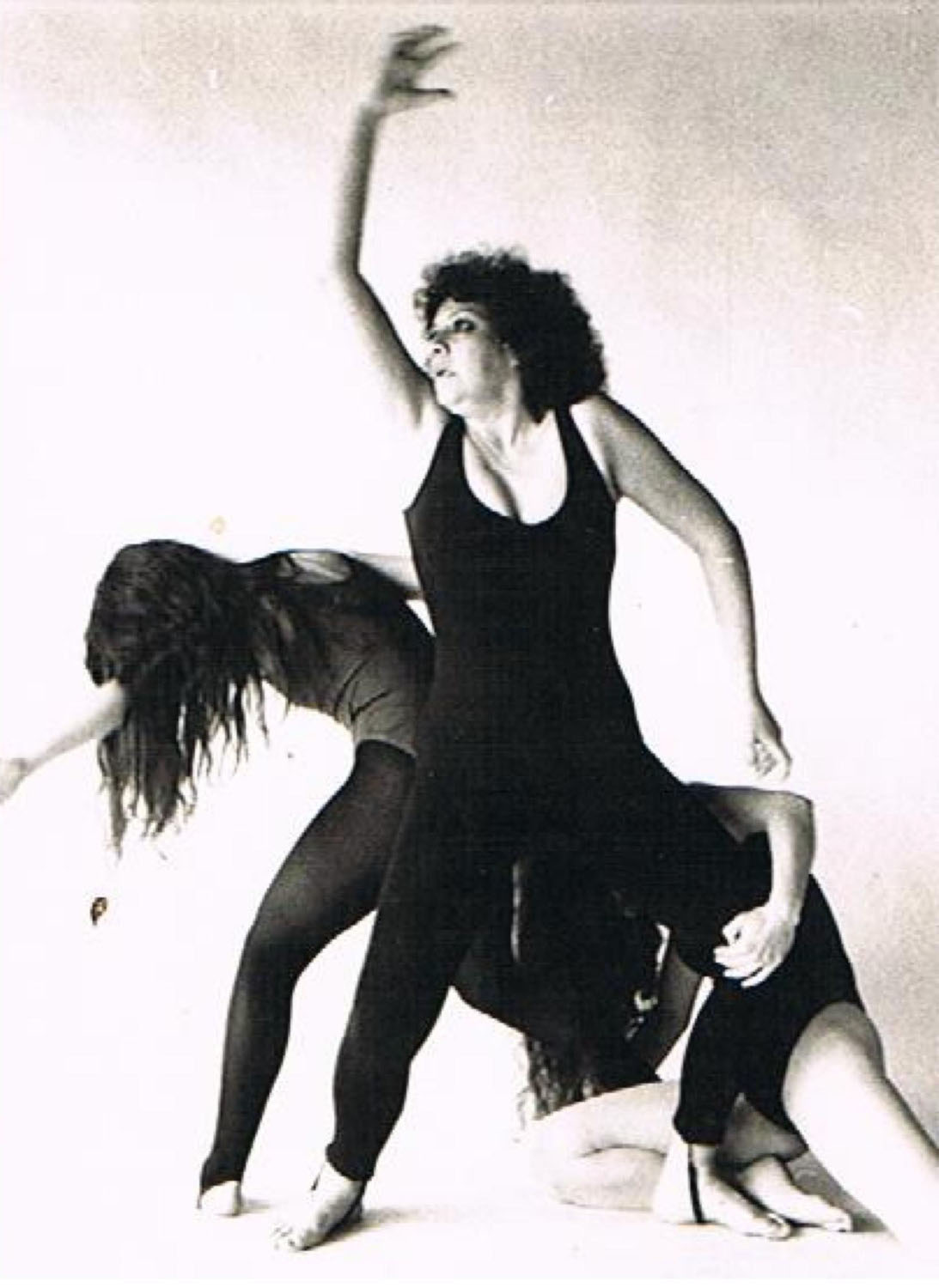

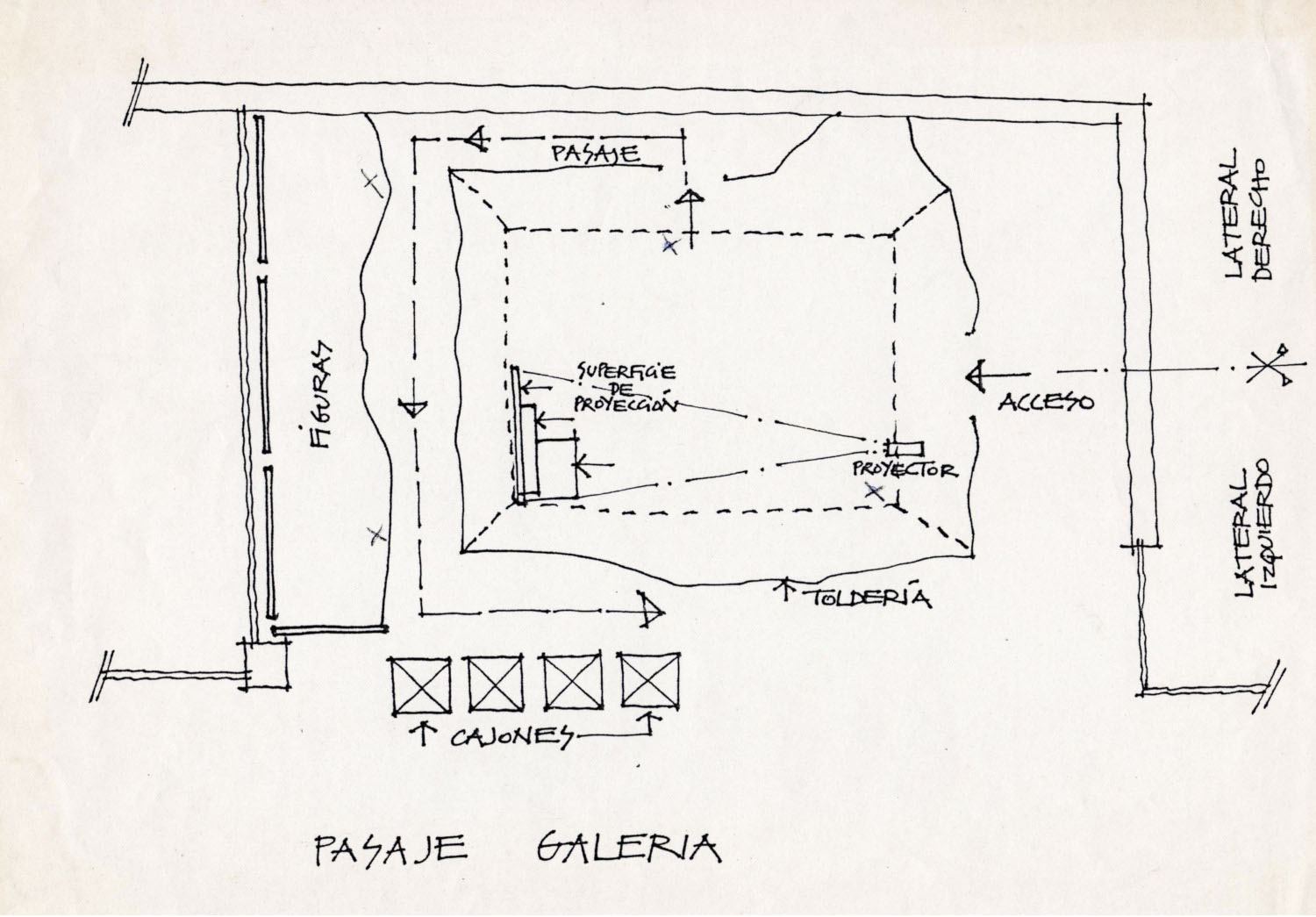

N. Romero’s multidisciplinary interest in image, sound, and corporeality would be amplified during the Uruguayan civil-military dictatorship (1973–1985), which prompted her to address historical and contemporary state-sponsored brutality simultaneously via the human body. This new approach led to her renowned installation Sal-si-puedes [Get out if you can, 1983] at the Galería del Notariado, Montevideo. Combining music, dance, and photo performance in one multimedia installation, the work was inspired by N. Romero’s research on the Charrúa, an Indigenous group that was massacred by Uruguay’s military in 1831. N. Romero’s selection of a historical topic allowed her to comment discreetly on the dictatorship she faced, linking ethnic genocide to the present context. Importantly, her political commitments extended to all aspects of her life: from 1969 until the early 1990s, she was a registered member of the Communist Party.

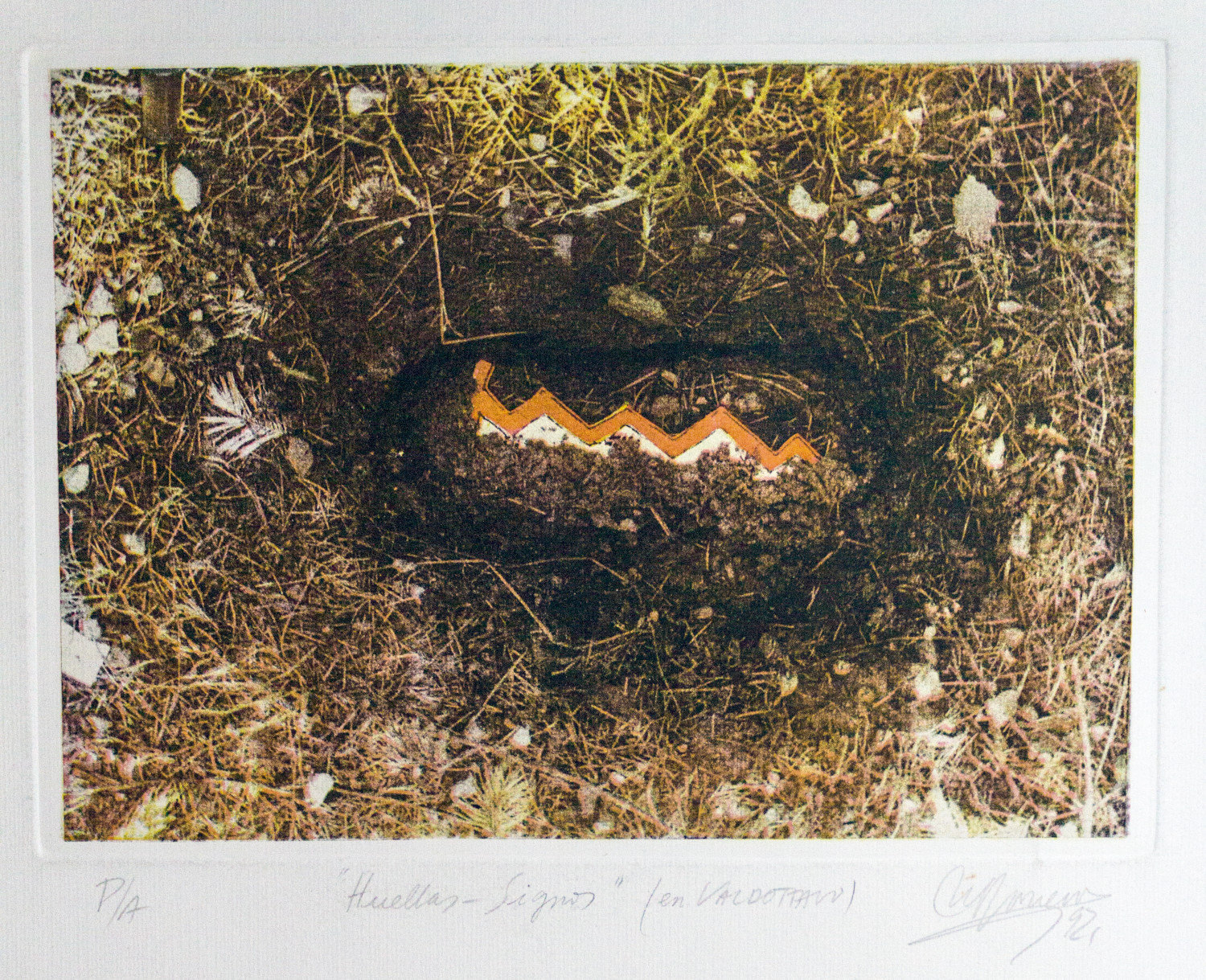

In the years following Sal-si-puedes, N. Romero continued to reference Indigenous cultures, languages, and histories, which had been almost entirely erased from Uruguayan national narratives. These projects include the performance Uru-gua-y (1990); the homage to the late Cuban artist Juan Francisco Elso (1956–1988), Huellas y signos (de la fantasía a la realidad) [Footprints and signs (from fantasy to reality), 1990]; and the installations Garra charrúa [Charrúa claw, 1992] and Más allá de las palabras [Beyond words, 1992]. Through this body of work, the New York-based Uruguayan conceptual artist Luis Camnitzer (1937–) became familiar with N. Romero. In 1992, he invited her to his studio in Valdottavo, Italy, where she created a series of photoengraving and ink drawings, one of which – Paisaje sígnico [Sign landscape, 1992] – would win her the prestigious Premio Figari in 2005. Her international profile grew with her participation in the Havana Biennial in 1986, 1994, and 2000 and in the Mercosul Biennial in 2005. In 1994, she received a John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship, which took her to New York and resulted in the installation Bye, Bye, Yauguru, ojo que no siente / corazón que no ve [Bye, Bye, Yauguru, eye which does not feel / heart which does not see, 1995]. Over the following years, N. Romero would produce projects and exhibitions through collaborations with artists such as Ana Tiscornia (1951–) and curators including art historian, curator, and photographer Alicia Haber (1946–).

A notice produced as part of the TEAM international academic network: Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023