Pamela Levy

Ginton, Ellen et Itamar Levy (dir.), Pamela Levy: 1949-2004, cat. exp., Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv (8 décembre 2017 – 4 avril 2018), Tel Aviv, Tel Aviv Museum of Art, 2017

→Dekel, Tal, « Rediscovering Feminism in Israeli Art: New Aspects of Pamela Levy’s Early Work, » Hagar: Studies in Culture, Polity and Identities, vol. 7, n° 2, 2007, p. 129-154

→Ginton, Ellen (dir.), Pamela Levy, Paintings 1983-1994, cat. exp., Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv (11 août – 20 octobre 1994), Tel Aviv, Tel Aviv Museum of Art, 1994

Pamela Levy: 1949-2004, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, 8 décembre 2017 – 7 avril 2018

→Pamela Levy: Another Lolita, galerie Zörnig + Monck, Hanovre, 1er septembre – 6 octobre 1995

→Pamela Levy: Paintings 1983–1994, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, 11 août – 20 octobre 1994

Artiste textile et peintre israélienne.

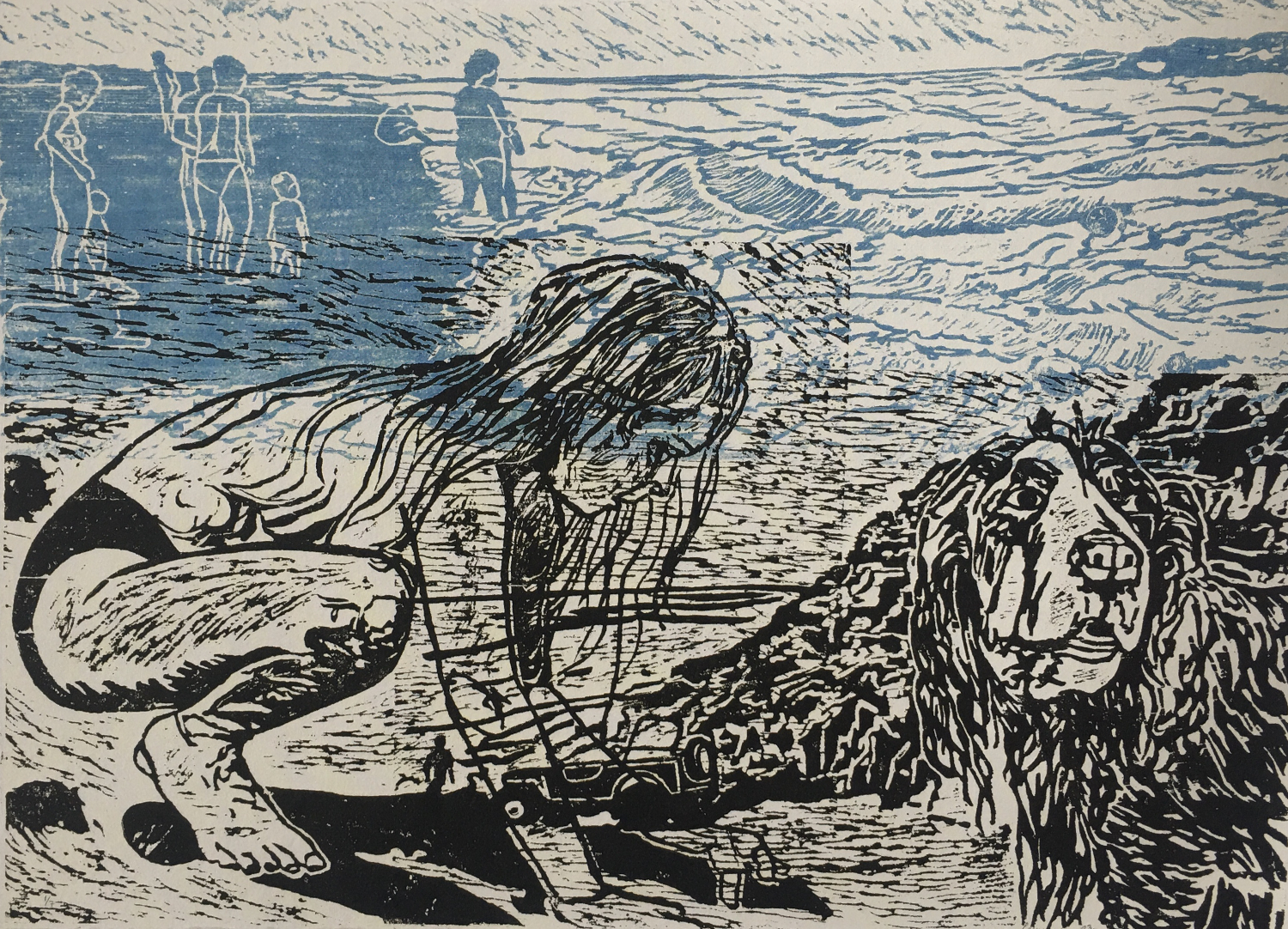

Pamela Levy vit et travaille à Jérusalem après avoir émigré en Israël en 1976. Elle s’identifie à la pensée féministe radicale et son œuvre s’articule autour des figures féminines et des rapports de pouvoir liés au genre. P. Levy étudie les arts plastiques, la photographie et la gravure sur bois à l’université publique en Iowa durant la deuxième moitié des années 1960. Les grandes révolutions sociales qui marquent cette décennie, notamment le mouvement de libération des femmes et l’essor de la deuxième vague féministe, auront un profond impact sur son œuvre.

Outre l’influence qu’exercent les mouvements politiques de l’époque sur sa vision du monde, son travail est également très influencé par celui de l’artiste proto-pop Robert Rauschenberg (1925-2008). Une fois son diplôme obtenu, P. Levy rejoint une communauté artistique à Santa Fe, où elle côtoie des artistes qui marqueront son travail, notamment Miriam Schapiro (1923-2015), l’une des têtes de file du mouvement artistique féministe Pattern and Movement, connu pour son utilisation de matériaux à la fois « pauvres » et « nobles ».

À la suite de son déménagement en Israël avec son compagnon israélien, P. Levy se met à créer des collages textiles. Hagar (1978-1979) mêle par exemple le dessin et la gravure sur bois à des morceaux de tissu et de papier collés ou cousus sur différents types de textile. D’après l’historienne de l’art Tal Dekel, ces œuvres reflètent les multiples facettes de l’identité de l’artiste, avec leurs composantes qui déploient des récits évoquant la nationalité, la religion, l’ethnie ou le genre, et traitent de questions telles que la migration ou l’appartenance. Ces idées s’expriment à travers l’usage de figures bibliques ou de figures féminines marginales, telles que les femmes arabes. Les collages textiles de P. Levy ont ceci de novateur qu’ils abordent non seulement l’intimité de l’artiste, mais aussi les clivages présents dans la société israélienne entre les différents groupes sociaux et les rapports de pouvoir qui s’y jouent, imprégnés de violence manifeste ou dissimulée.

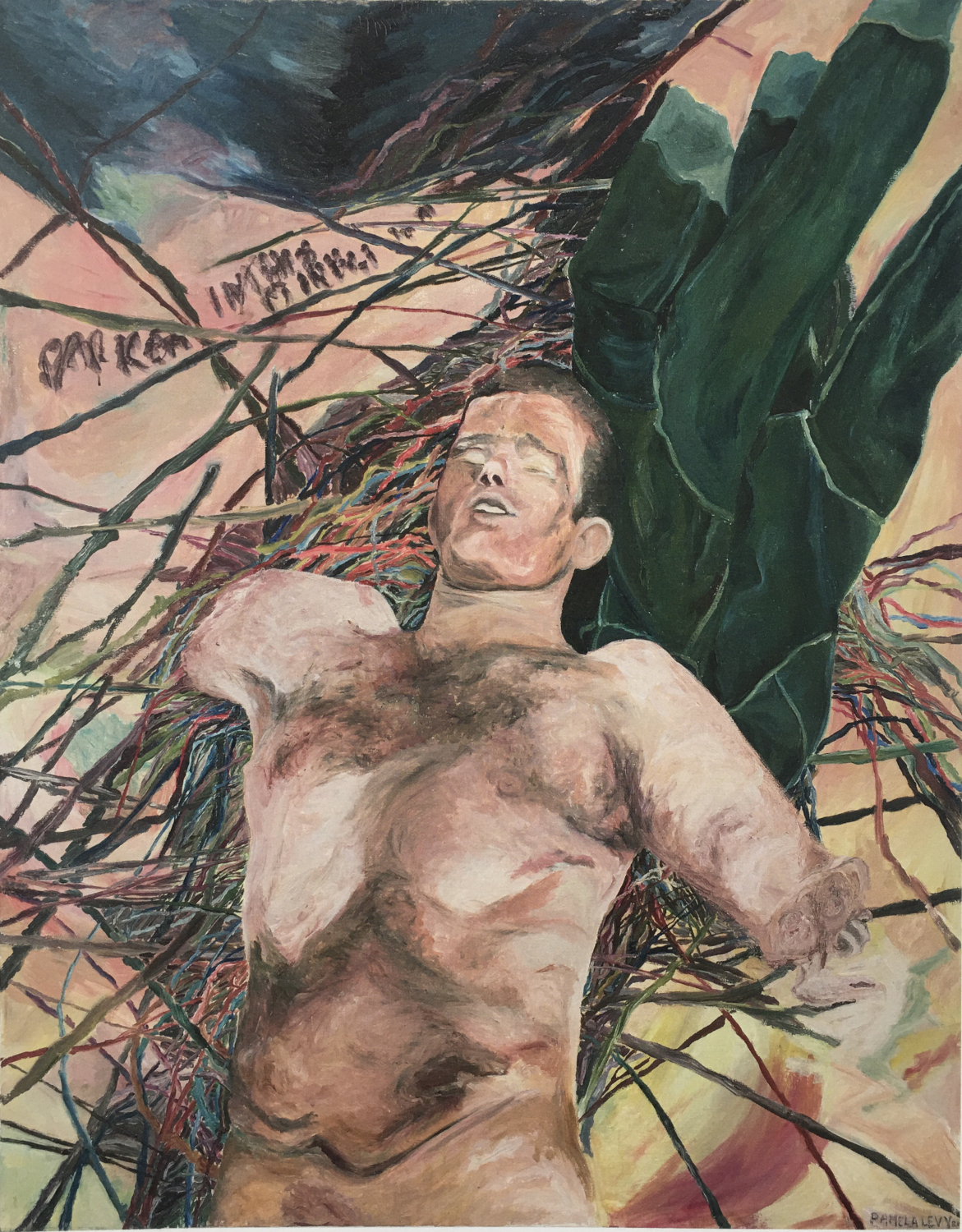

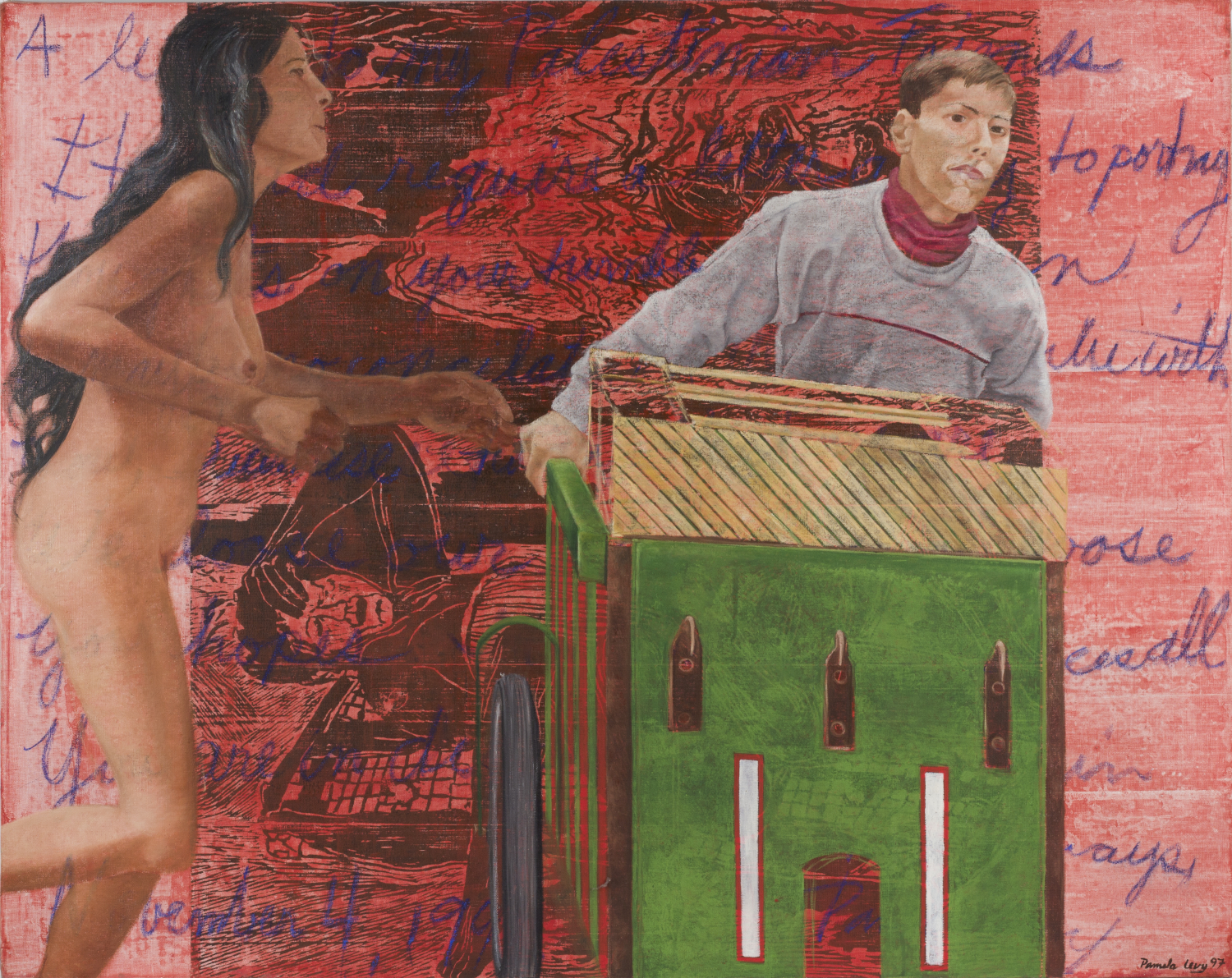

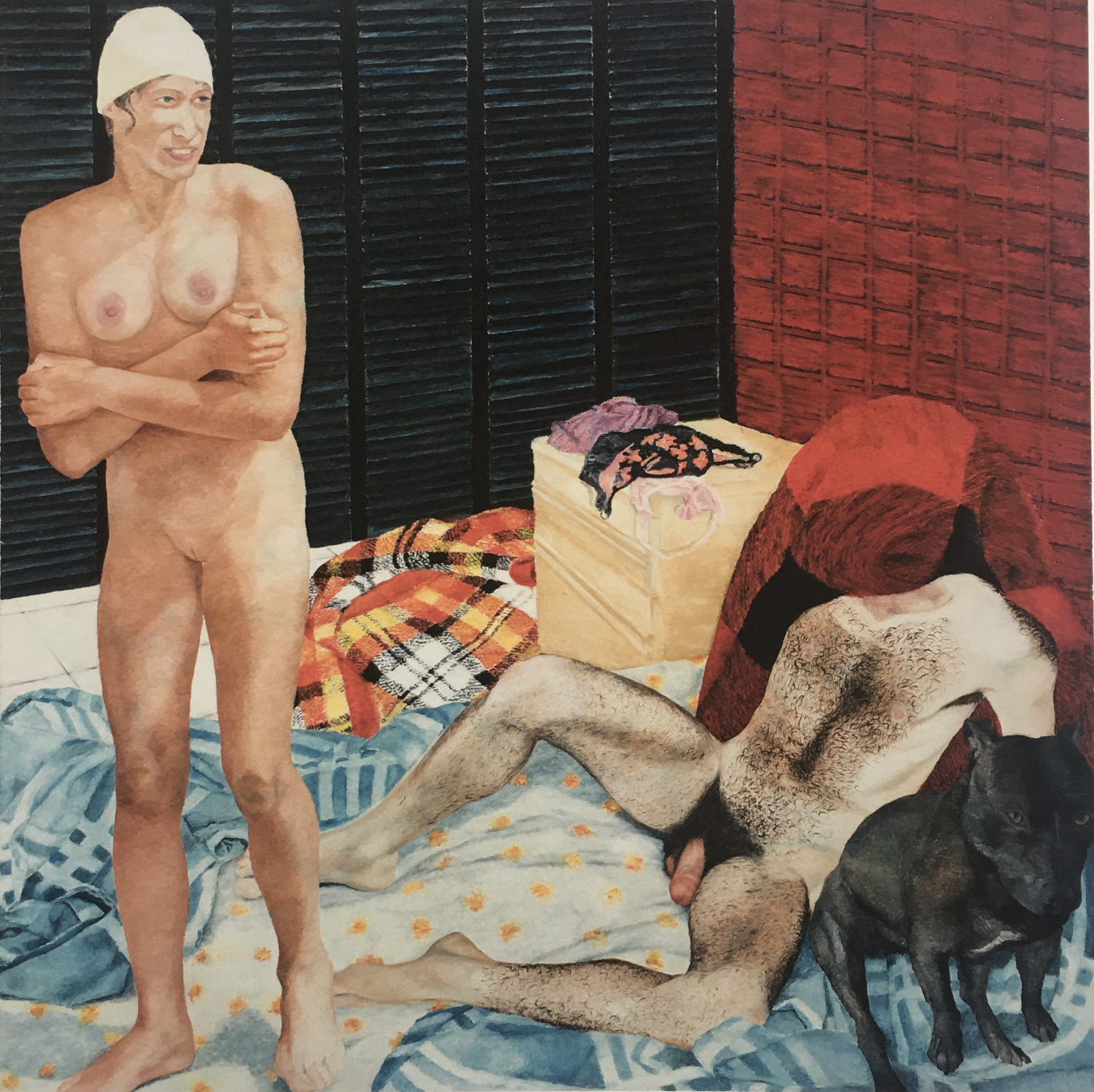

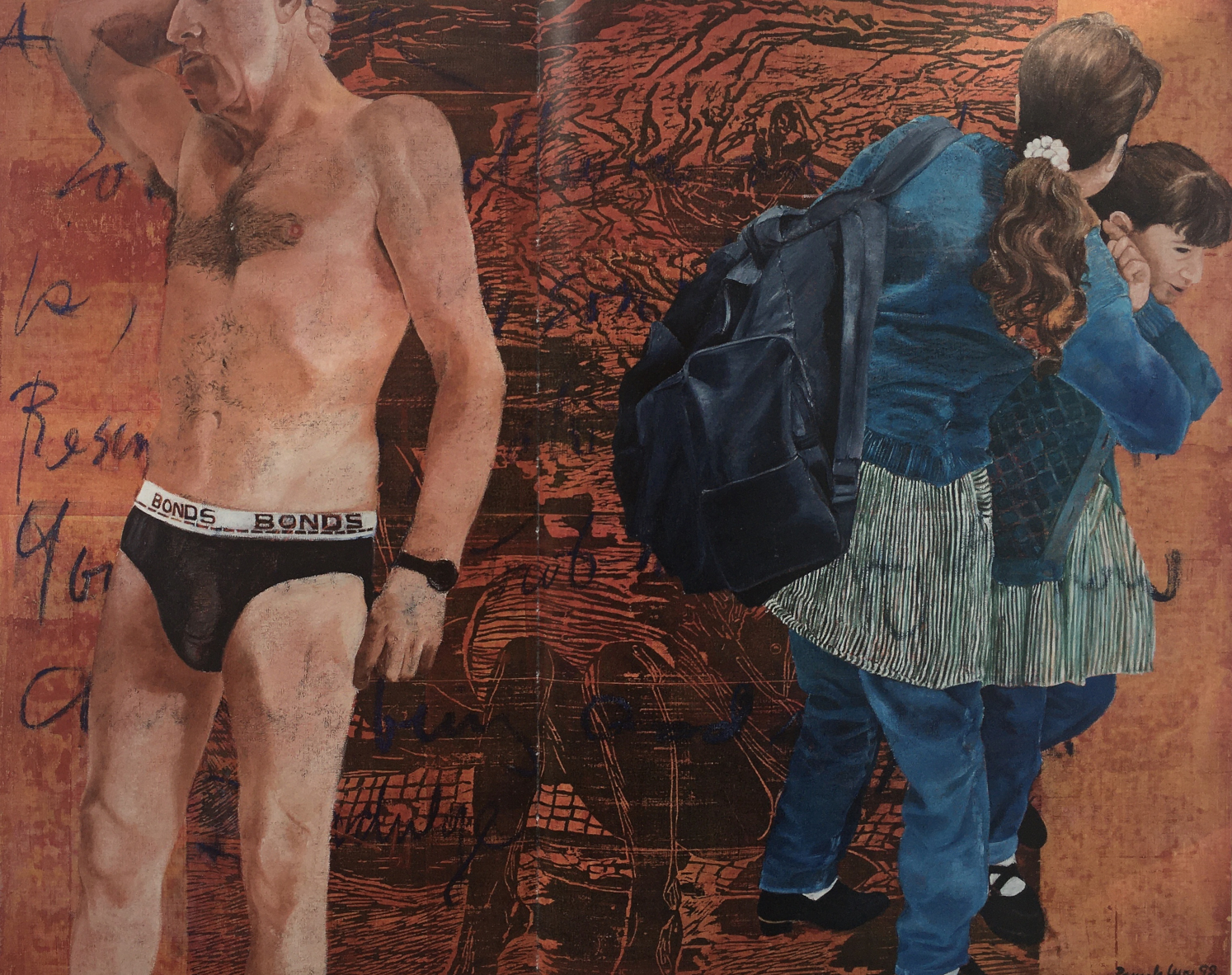

Bien que son passage du collage textile à la peinture figurative puisse sembler subit, il existe pourtant un lien clair entre les deux, à la fois du point de vue de la méthode comme du concept. Si P. Levy opte pour la technique traditionnelle de la peinture à l’huile, généralement associée à des siècles de peinture masculine, sa syntaxe collagiste et les thématiques féminines qu’elle aborde, ainsi que sa mise en scène répétée des rapports de pouvoir genrés, reflètent la force et la singularité de sa posture féministe. Ses peintures à l’huile sont en quelque sorte des collages, dans la mesure où elles sont fondées sur des scènes qu’elle extrait de photographies et replace dans de nouveaux lieux et contextes. Ce procédé produit un résultat en apparence naturaliste, bien que les tableaux n’existent en fait que sous la forme d’une synergie fragmentée.

Les tableaux de P. Levy traduisent des points de vue complexes et proposent un regard critique sur la vie en Israël. Citons notamment Jerusalem Hills with Dead Soldier [Collines de Jérusalem au soldat mort, 1983], une série de tableaux qui représente des soldats en uniforme morts gisant au sol, et Lot and His Daughters [Loth et ses filles, 1994], qui aborde en filigrane les violences sexuelles et l’oppression que subissent les femmes. Bien que son œuvre ait été controversée au début de sa carrière en Israël, P. Levy devient par la suite l’une des plus importantes artistes féministes du pays à travers sa mise en avant des questions d’égalité des sexes – thématique rarement abordée dans le pays dans les années 1970 et 1980. Elle reçoit ainsi de nombreux prix, dont la bourse Guggenheim en 1980.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring