Jacob Mary Jane (dir.), Shigeko Kubota Video Sculpture, cat. expo., Astoria, American Museum of the Moving Image, 1991

Projects, Museum of Modern Art, New York, 1978

→Shigeko Kubota 1975-1992, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1992

→Shigeko Kubota, Whitney Museum of American Art, New York, 1996

Artiste multimédia et performeuse japonaise.

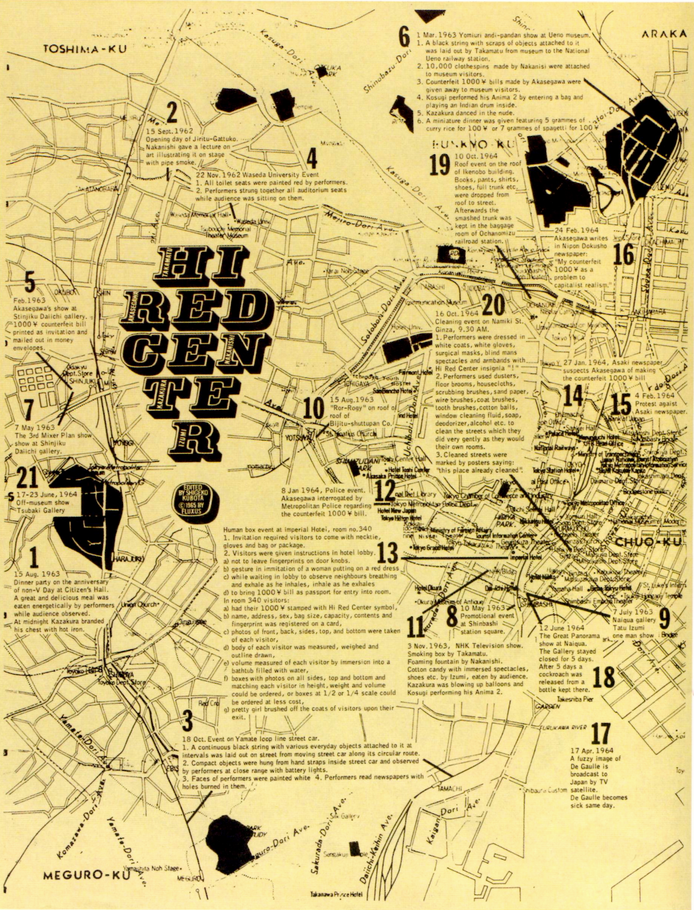

Shigeko Kubota étudie la sculpture à l’université de Tokyo, puis, après une brève expérience d’enseignante, devient une artiste multimédia reconnue sur la scène d’avant-garde tokyoïte, dans les années 1960. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon sort de son isolement artistique : à l’occasion d’un bref passage dans la capitale, Yoko Ono, artiste éminente de la sphère new-yorkaise, introduit Fluxus et d’autres mouvements d’avant-garde américains dans son pays d’origine, tandis que John Cage y réalise, en 1962, une performance qui influencera durablement S. Kubota. Ainsi, des courants d’avant-garde japonais voient le jour, tels Gutaï et Jikan-ha. Le groupe Ongaku, dont elle fait partie, est un collectif qui s’investit dans le domaine de la performance, de la musique et des arts visuels – mélange tout à fait caractéristique de l’époque. Inspiré par Y. Ono et par l’artiste coréen Nam June Paik, alors résident à Tokyo, elle envoie des propositions de happenings au pionnier de Fluxus, George Maciunas, qui lui conseille de venir à New York. La première exposition personnelle de S. Kubota se tient à la Naiqua Gallery à Tokyo en 1963 et n’entraîne aucune retombée critique. Réalisant que sa position de femme artiste expérimentale au Japon n’a pas d’avenir, en 1964, S. Kubota décide de partir à New York, où elle entre en contact immédiat avec les tenants les plus importants de Fluxus (dont elle héritera du titre de vice-présidente), comme le performeur G. Maciunas ou le réalisateur Jonas Mekas avec qui elle travaillera plus tard, notamment en tant que commissaire de l’Anthology Film Archives dont il est l’un des fondateurs. Elle devient aussi un lien essentiel entre les artistes américains et japonais.

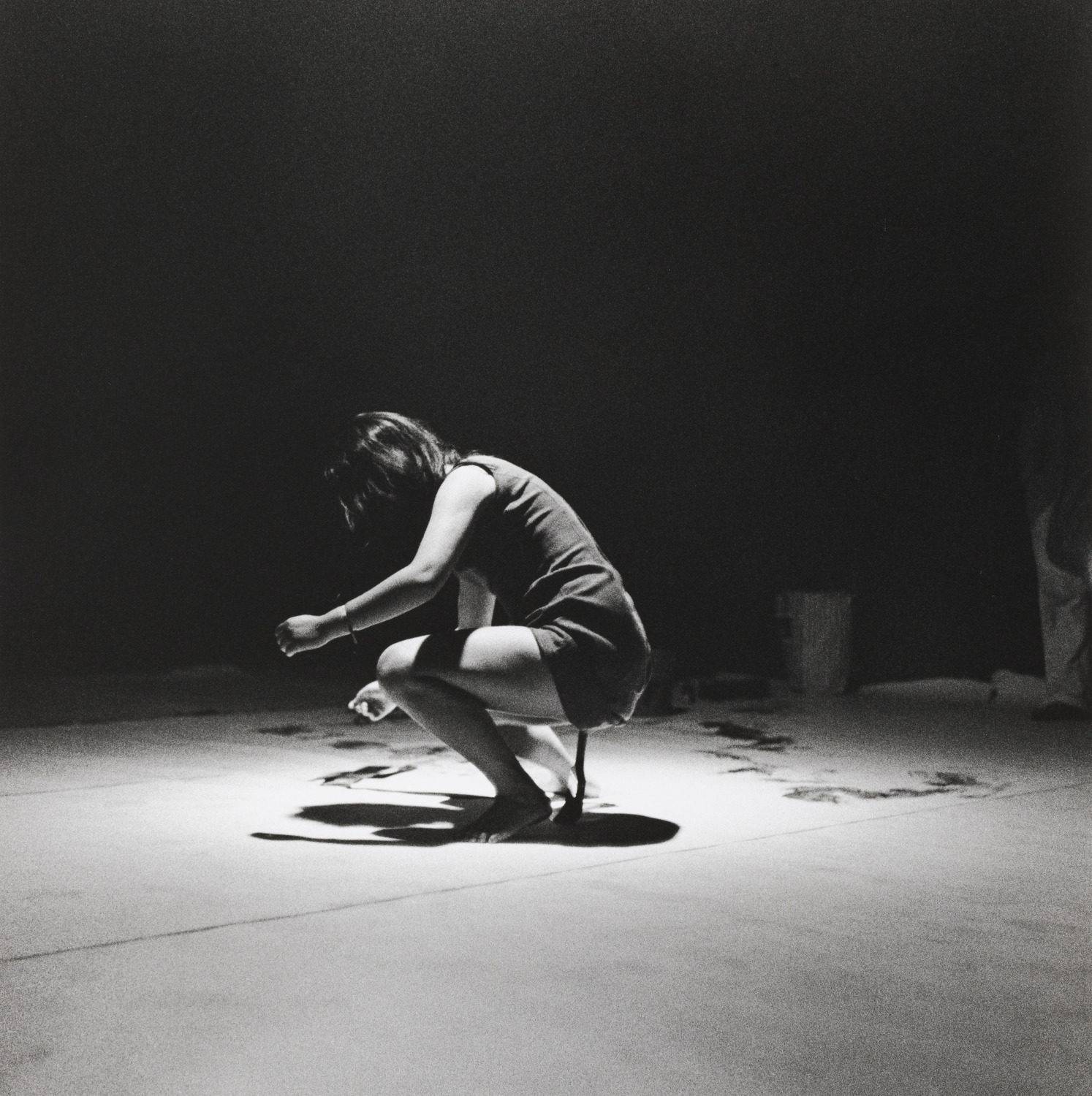

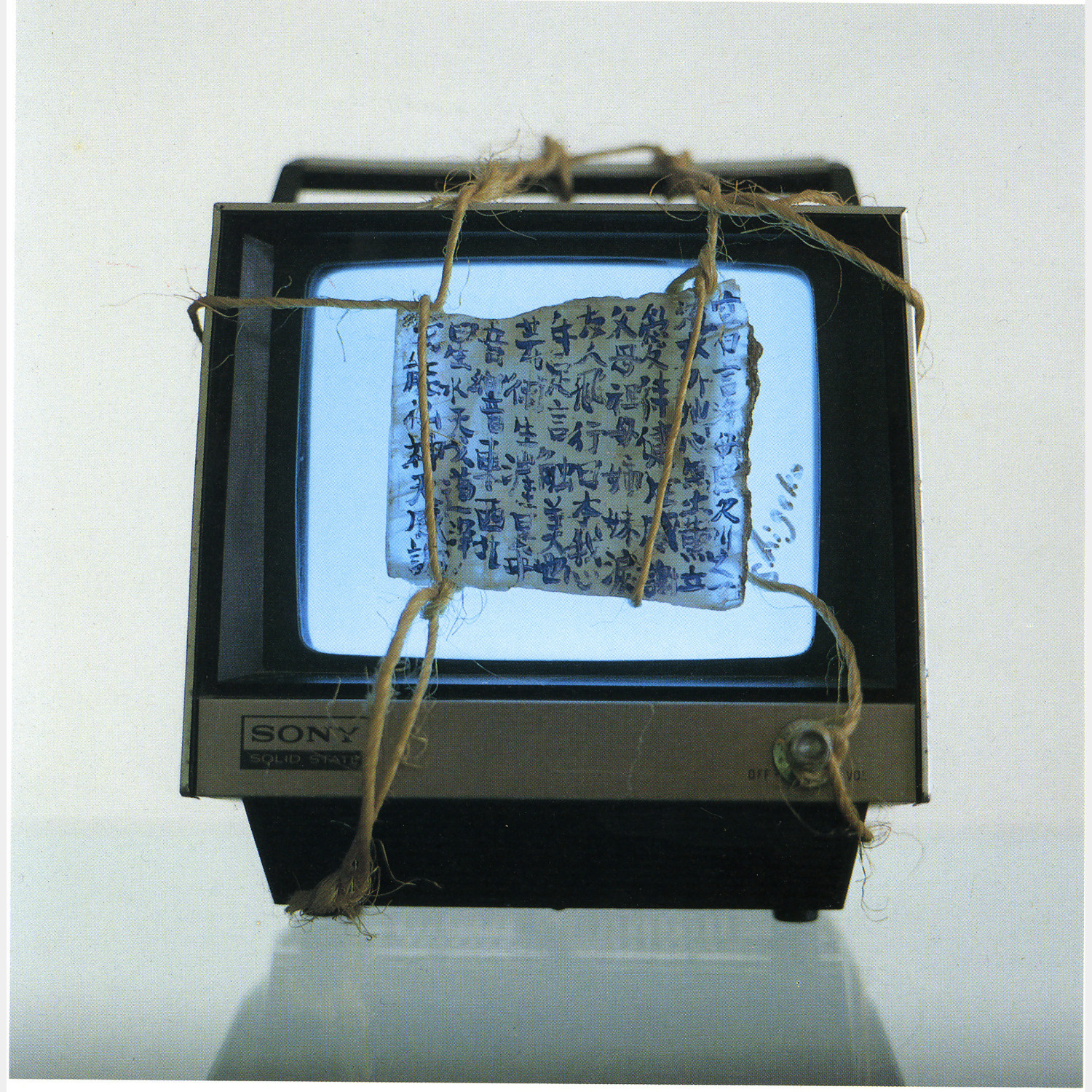

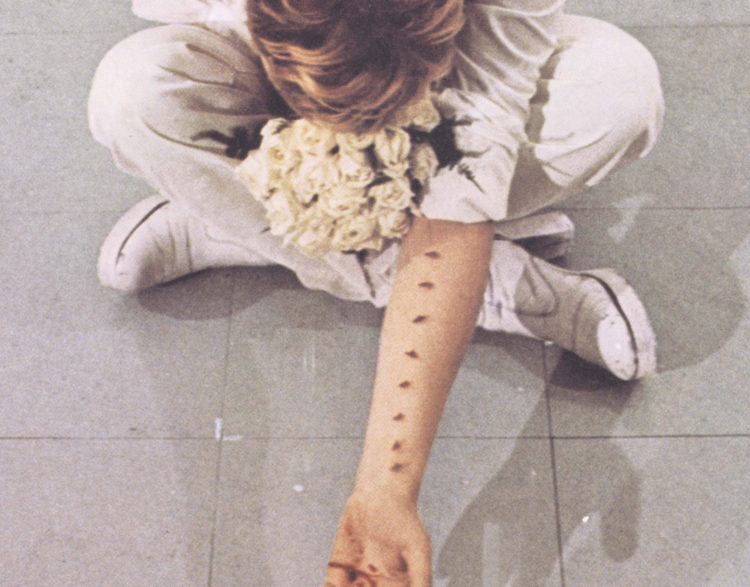

Parmi ses premières œuvres les plus célèbres figurent les Flux Napkins (1965), des serviettes en papier illustrant des parties de visage, et utilisées dans les dîners Fluxus, les Flux Medicine (1966), pilules inventées à l’intention de G. Maciunas, souvent malade, et enfin Vagina Painting (1965), performance lors du Summer Perpetual Fluxus Festival, au cours de laquelle, à l’aide d’un large pinceau fixé entre ses jambes, la performeuse peint des traces rouges sur un papier blanc fixé sur la scène. À cette date, qui correspond au premier anniversaire de son arrivée aux États-Unis, elle affirme son indépendance d’artiste et de femme artiste, se démarquant clairement de ses origines japonaises. Ce n’est toutefois qu’à la fin des années 1960 que son parcours artistique se singularise, d’une part avec l’apparition de la première caméra vidéo portative, la Sony Portapak, qu’elle utilise aussitôt, d’autre part grâce à sa rencontre tardive avec Marcel Duchamp. Sa première œuvre vidéo, Marcel Duchamp’s Grave (1972), tournée en Normandie sur le site de sa tombe, est un hommage au grand artiste dada. Si celui-ci est l’inspirateur de ce qu’elle nomme ses Video Sculptures, qui comptent, entre autres, Nude Descending a Staircase (1976), premier film acquis par le Museum of Modern Art, N. J. Paik partage avec elle une proximité à la fois artistique et personnelle – ils se marient en 1977. Chacun participe au projet de l’autre, tout en respectant son individualité et en développant une collaboration modèle et égalitaire, comme il en existe peu dans le siècle, hormis Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely. Elle consacrera une exposition entière et un certain nombre d’œuvres à cette exceptionnelle expérience, My Life With Nam June Paik (2007). Dans les années 1980-1990, la nature et ses liens avec la technologie deviennent un sujet récurrent de ses sculptures vidéo, tandis que son intérêt pour la condition féminine et sa volonté de confirmer sa position de femme artiste, continuent d’être les moteurs de son travail : Jogging Lady (1993) prône l’exercice physique comme affirmation du pouvoir féminin ; plusieurs écrans y diffusent des images de marathoniennes, dont certaines se reflètent sur une sculpture métallique de corps féminin. S. Kubota fait partie d’une génération d’artistes japonaises (Yayoi Kusama, Y. Ono, Takako Saito, Mieko Shiomo, Atsuko Tanaka) qui ont profondément bouleversé aussi bien l’installation, la performance, la vidéo que les rapports de l’art avec la musique, dans les années 1960-1970. Artiste essentielle de la seconde moitié du siècle, elle est largement représentée dans les collections des musées américains ; récipiendaire de nombreux prix et bourses, elle a fait l’objet de plusieurs rétrospectives.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013