Volk, Alicia, « Katsura Yuki and the Japanese Avant-Garde », Woman’s Art Journal, vol. 24, no 2, automne 2003 – hiver 2004, p. 3-9

→Katsura, Yuki, Kitsune no dairyokō [The great journey of the fox] and Kitsune no dairyokō: zoku [The great journey of the fox, continued], Tokyo, Sōjusha, 1974

→Katsura, Yukiko, Onna hitori kenshi buraku ni hairu: Afurika, Amerika taikenki [Une femme seule entre dans un hameau primitif : Journal de mes expériences personnelles en Afrique et en Amérique], Tokyo, Kōbunsha, 1962

Yuki Katsura, Taka Ishii Gallery New York, New York, 7 septembre – 27 octobre 2018

→Yuki Katsura – Une fable, musée d’Art contemporain, Tokyo ; musée d’Art municipal de Shimonoseki, 6 avril – 9 juin 2013

→Yuki Katsura, musée d’Art municipal de Shimonoseki, Shimonoseki, 16 février – 24 mars 1991

Plasticienne japonaise.

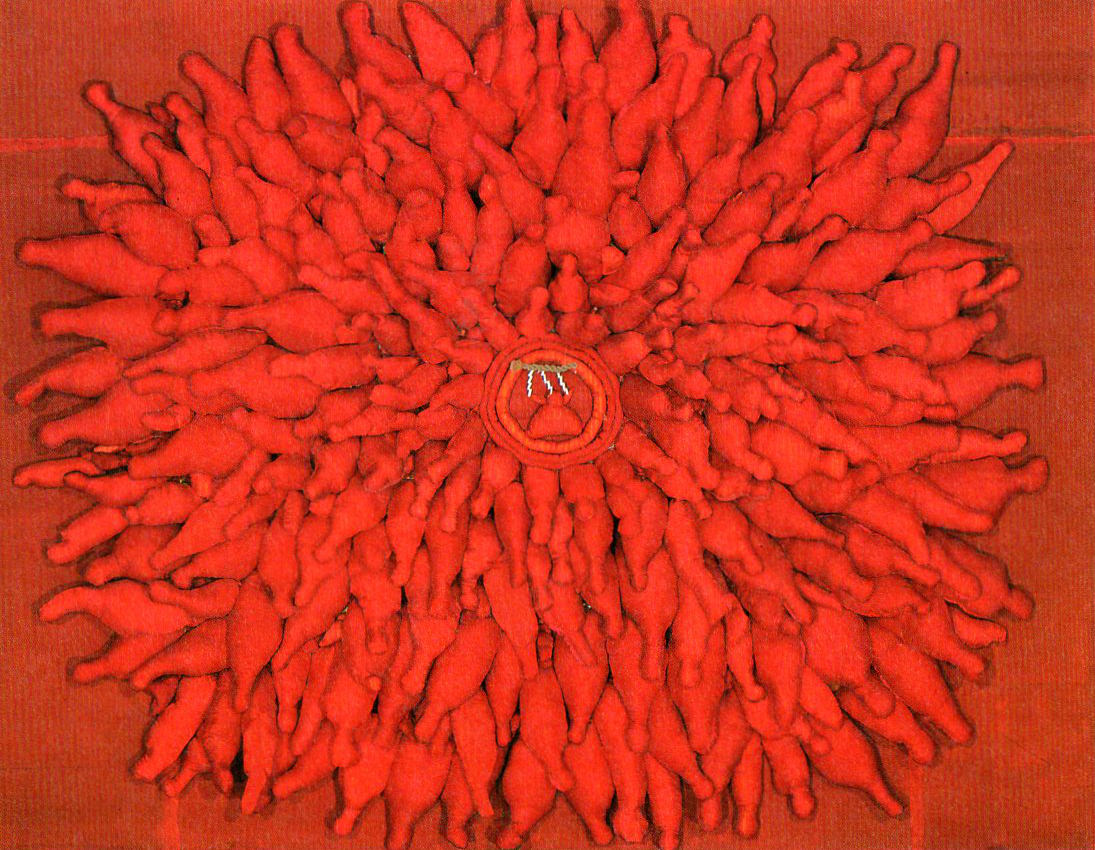

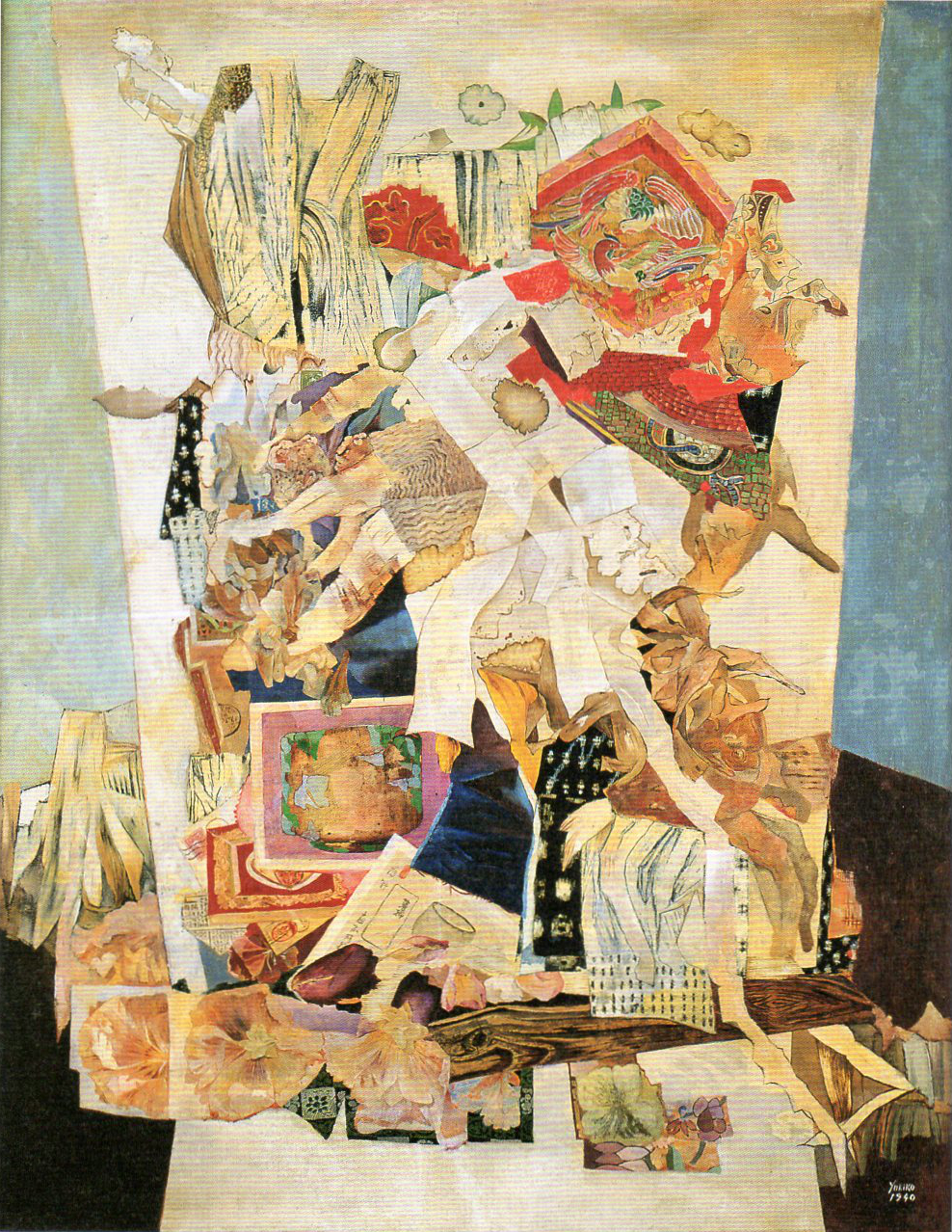

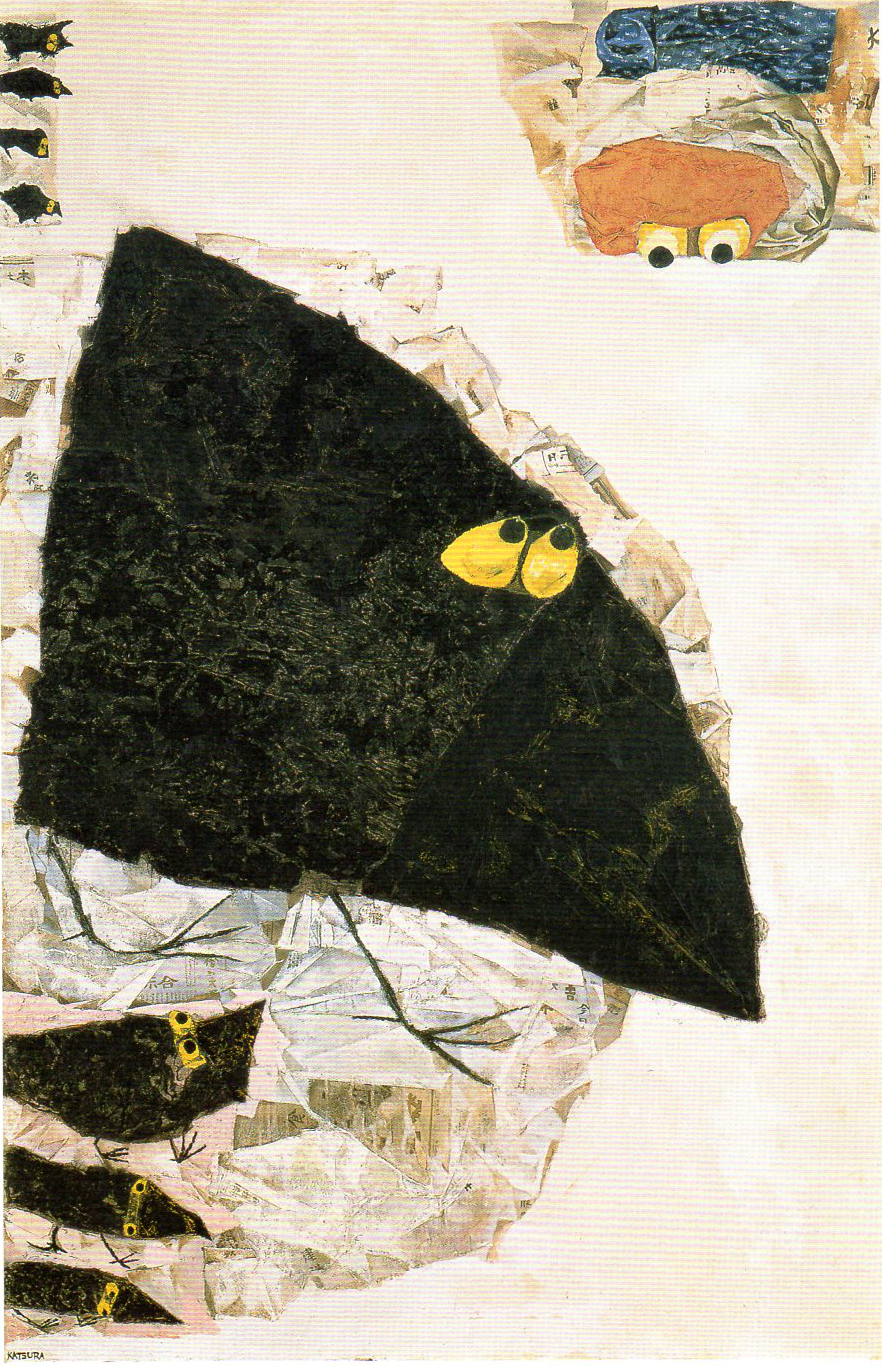

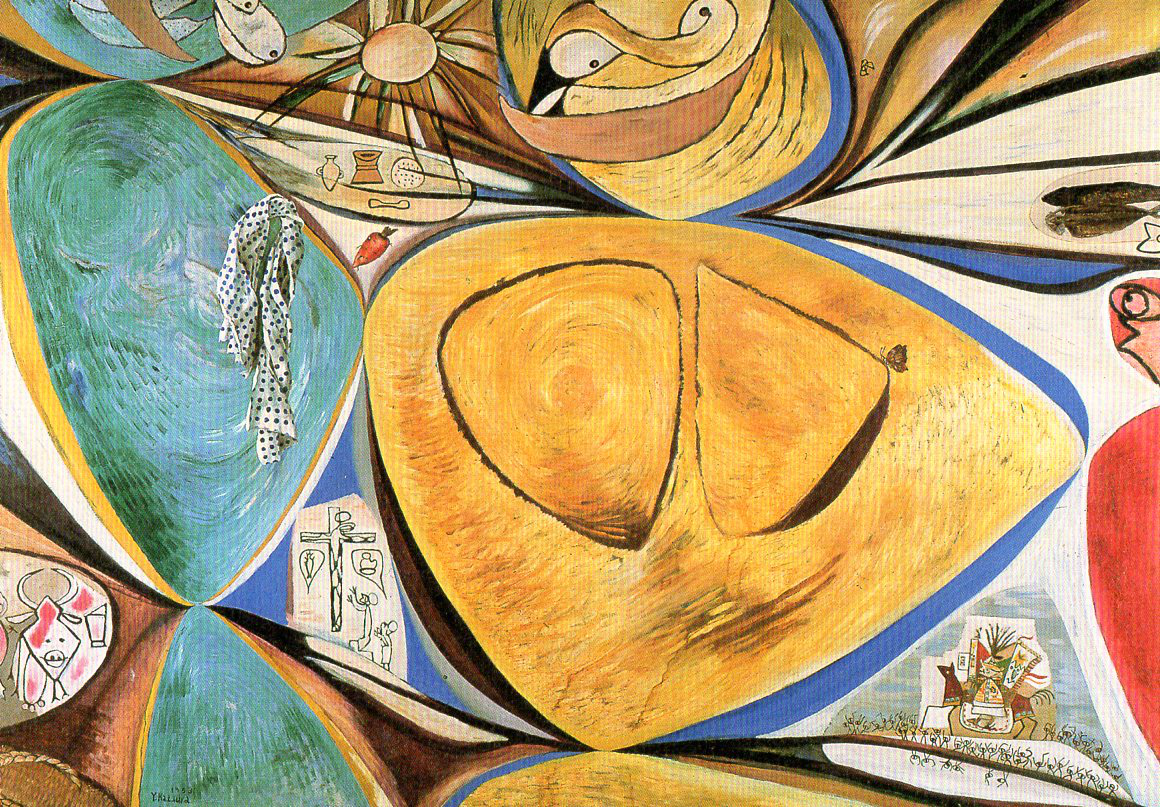

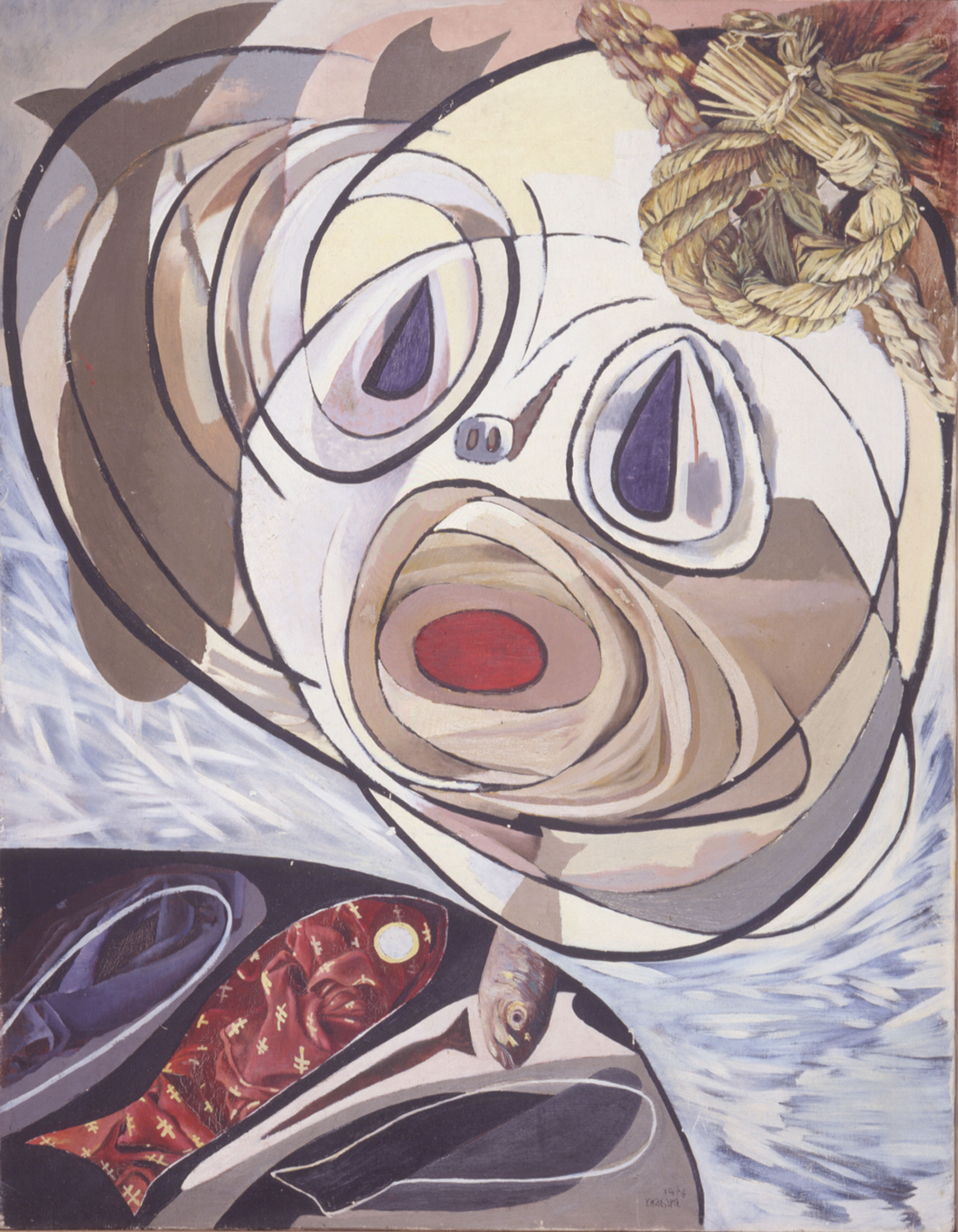

Yuki Katsura est la cinquième fille de Keiko et Benzō Katsura, professeur à l’Université impériale de Tokyo. Avant la guerre, elle se fait appeler « Yukiko », puis simplement « Yuki » à partir des années 1970. Dès les années 1930, elle développe une technique audacieuse de collage qui lui est propre et indépendante du surréalisme : elle recherche une expression singulière combinant sur une même image des formes – tantôt d’un réalisme figuratif, tantôt abstraites – d’objets de la vie quotidienne et d’animaux, le tout entremêlé d’humour et de sens critique.

Y. Katsura est une pionnière parmi les artistes femmes de l’avant-garde d’avant et d’après-guerre. En 1926, elle souhaite étudier la peinture à l’huile, mais ses parents lui recommandent plutôt le nihonga et elle devient l’élève de Shūhō Ikegami (1874-1944). Après avoir obtenu son diplôme d’un lycée de filles en 1931, elle est finalement autorisée à étudier la peinture à l’huile et suit les enseignements des peintres de yōga Kenichi Nakamura (1895-1967) et Saburō Okada (1869-1939). Parallèlement, elle fréquente l’Institut de recherche d’avant-garde de yōga de Seiji Tōgō (1897-1978) et reçoit les conseils de Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), tout juste revenu de Paris.

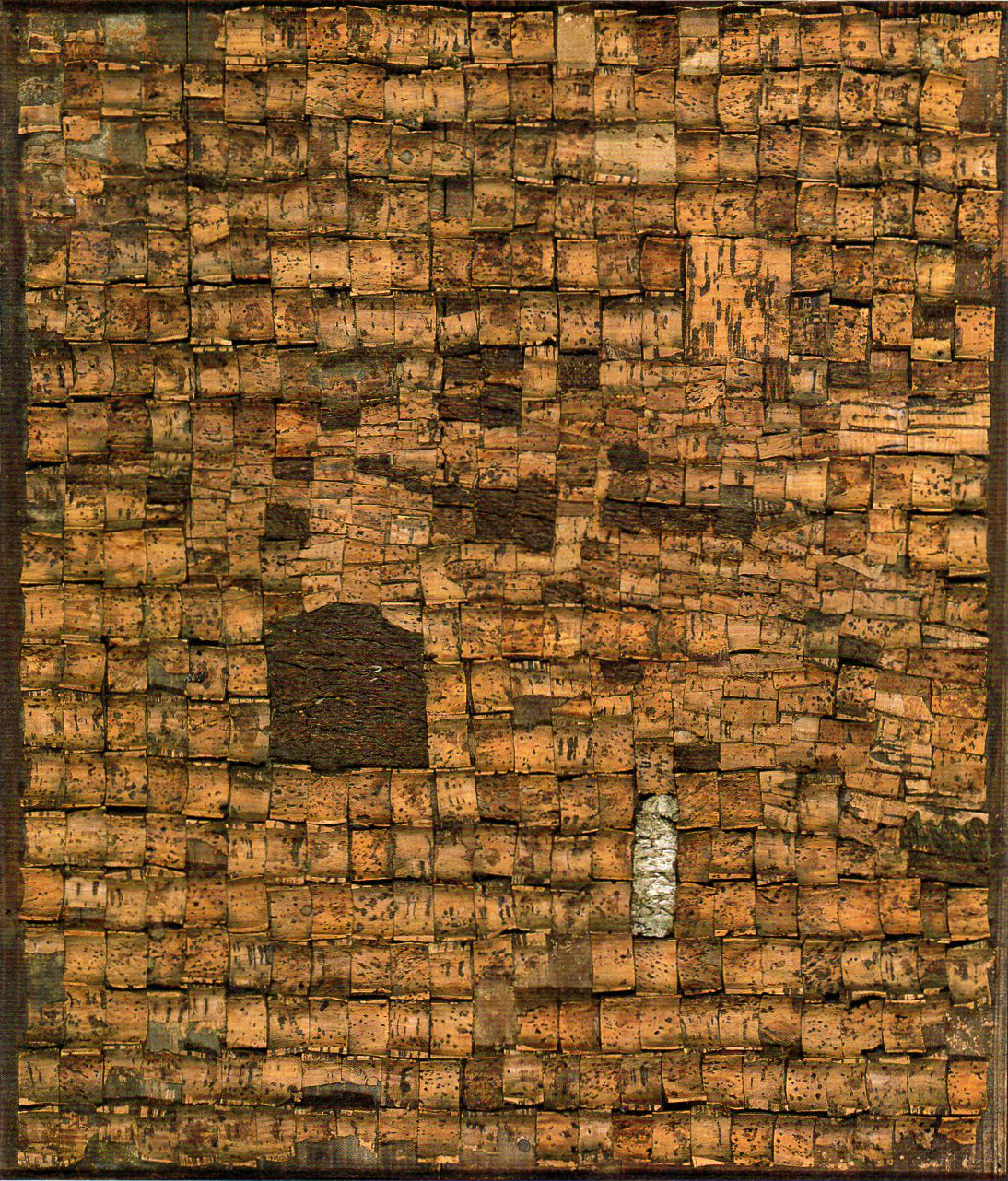

En 1935 se tient sa première exposition personnelle, Les Collages de Yukiko Katsura, à la galerie Kindai à Tokyo. La même année, elle est sélectionnée pour exposer pour la première fois à la 22e édition de l’exposition Nika, à laquelle elle participe plusieurs fois par la suite. En 1938, elle expose à la galerie Nichidō sur recommandation de L. T. Foujita et se trouve alors au cœur de louanges enthousiastes de la part de ce dernier, de S. Tōgō et de Tamiji Kitagawa (1894-1989). Toutefois, les techniques d’avant-garde consistant à représenter du papier journal et à coller du liège sur la surface ne sont généralement pas comprises et l’avant-garde est alors considérée comme un métier d’homme. La même année, Y. Katsura est, notamment avec Jiro Yoshihara (1905-1972) et Takeo Yamaguchi (1902-1983), fondatrice de l’association Nika Kyushitsu. Parmi les quarante et un membres fondateurs, issus d’un groupe de peintres d’avant-garde de l’association Nika, elle est l’une des trois femmes.

Avec la guerre, le contrôle officiel des peintres s’intensifie et, en 1943, en réponse à l’appel de Haruko Hasegawa (1895-1967), Y. Katsura rejoint le Corps des femmes artistes volontaires (Joryū Bijutsuka Hōkōtai). Elle s’implique également dans la création collective du Tableau de la force féminine de travail de Grande Asie orientale (Daitōasen kōkoku fujō kaidō no zu). Après la guerre, en 1946, elle participe à la fondation de l’Association des femmes artistes (Joryū gaka kyōkai) et, en 1947, à la formation du Club d’artistes d’avant-garde du Japon (Nihon avangyarudo bijutsuka kurabu). Sur invitation de Taro Okamoto (1911-1996), elle est présente à la Yoru no kai [Association de la nuit] et tisse des liens avec le critique littéraire Kiyoteru Hanada. En 1950, elle est nommée membre de la 35e exposition Nika et fait partie du jury jusqu’en 1956.

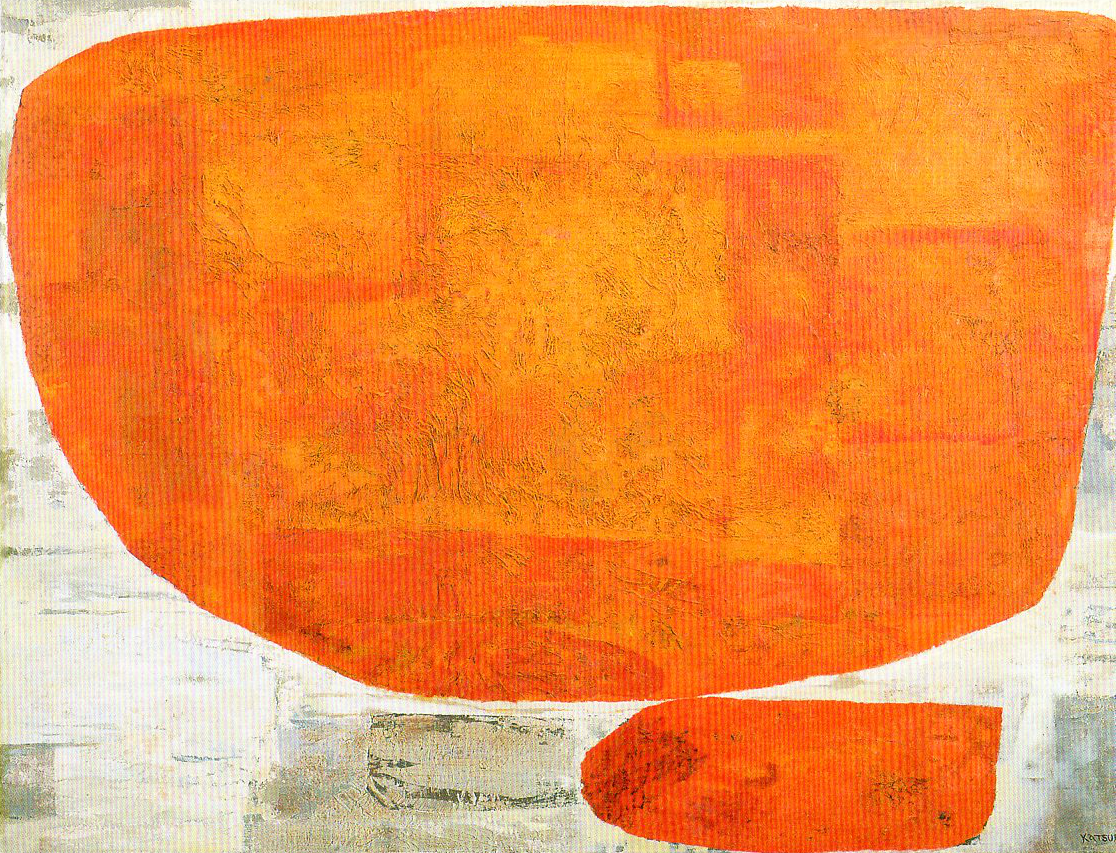

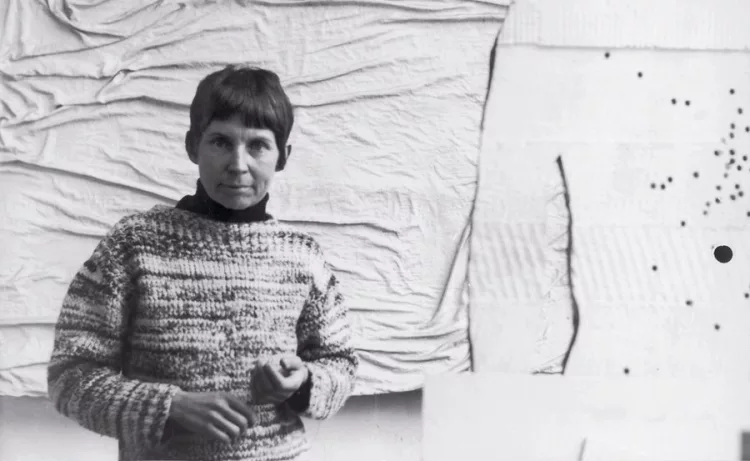

Ayant décliné avant la guerre l’opportunité d’aller étudier à l’étranger, Y. Katsura part finalement seule en France en septembre 1956, puis séjourne durant six ans en Europe et aux États-Unis. À Paris, elle peint peu, mais elle est proche d’Yves Klein (1928-1962), de Jean Genet et de Jean Cocteau. En 1958, elle voyage dans des régions reculées d’Afrique. Elle part ensuite pour les États-Unis et fait notamment la rencontre de Louise Nevelson (1899-1988), Sam Francis (1923-1994) et Mark Tobey (1890-1996) à New York. En 1960, elle participe à une exposition de groupe aux côtés de Kenzo Okada (1902-1982) et Yayoi Kusama (1929-). C’est vers cette période qu’elle commence à créer des pièces proches de l’expressionnisme abstrait, intégrant des collages de papier japonais froissé.

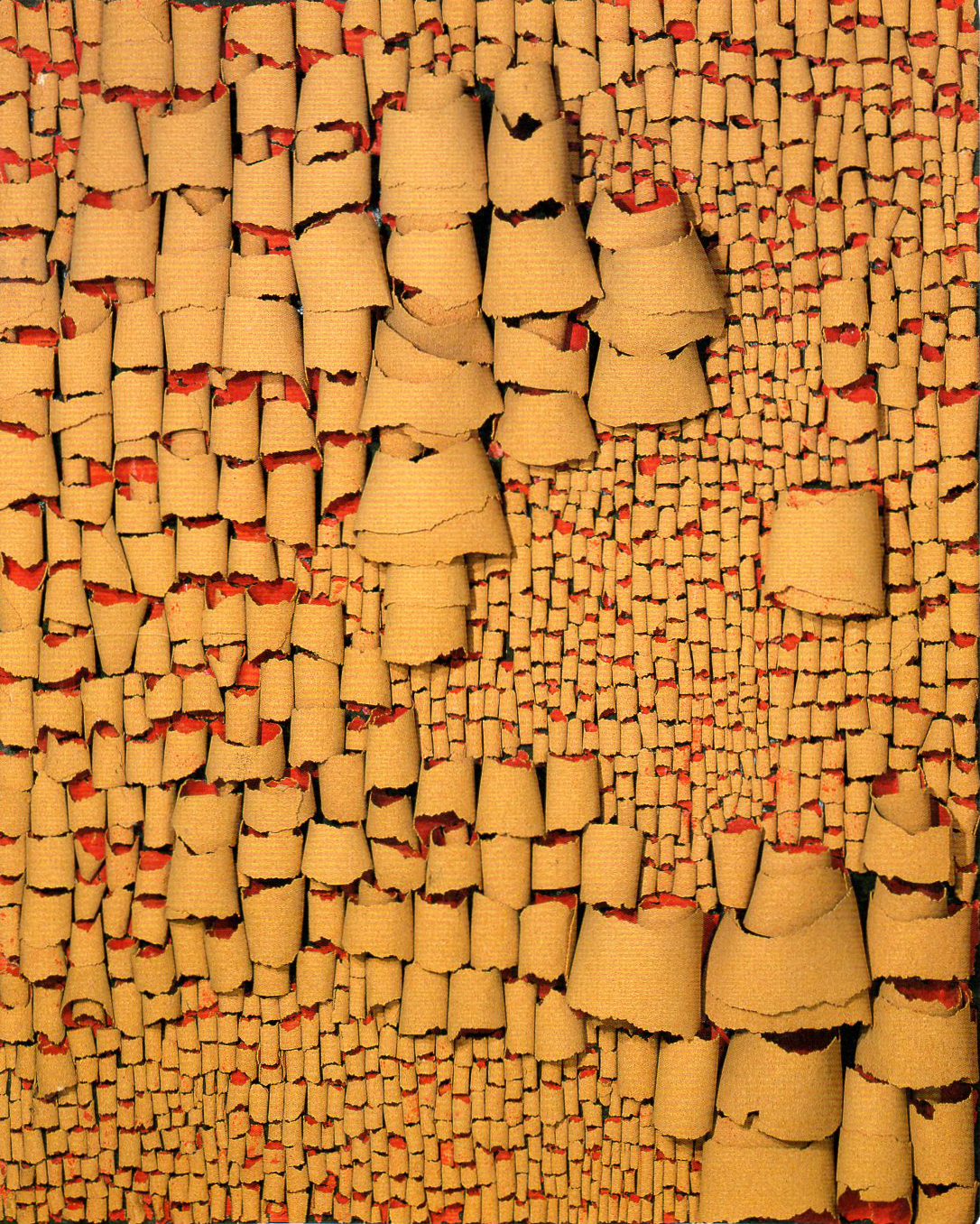

En avril 1961, elle apprend la mort de son père et rentre au Japon, où elle présente une exposition monographique à la Tokyo Garō [galerie Tokyo] en juin. Elle quitte l’association Nika la même année. Dès lors, Y. Katsura fait un usage libre de techniques de collage, mêlant un humour qui lui est propre, incorporant du liège et du tissu, et faisant constamment éclore de nouveaux styles. Elle expose dans des galeries ou dans des expositions collectives au sein de nombreux musées. Malgré son activité et sa réputation, il faut attendre 2013, année du centième anniversaire de sa naissance, pour voir la première exposition rétrospective de son œuvre dans un musée à Tokyo.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2022