Recherche

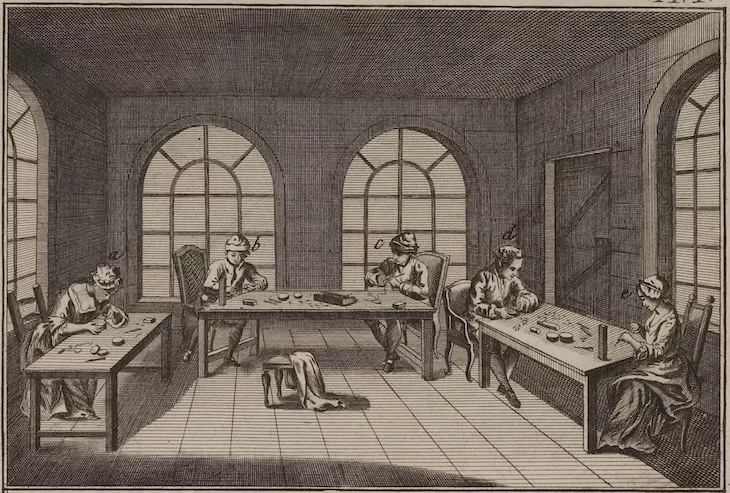

Vignette de la planche 1 : Piqueur de tabatières, volume IX des illustrations de l’Encyclopédie de Diderot, d’Alembert et Jaucourt, © Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

« La science historique nous laisse dans l’incertitude sur les individus. »

Marcel Schwob, Vies imaginaires

Dans sa préface à la réédition de son ouvrage consacré au peuple de Paris, Daniel Roche rappelle l’importance de s’intéresser aux « sans-noms de l’histoire1 », une manière de nuancer des propos parfois trop généralisés et des stéréotypes convenus repris sans critique. Précisément, les femmes présentes dans le monde corporatiste sous l’Ancien Régime appartiennent à cette catégorie. De nombreuses recherches sont venues depuis renouveler la façon de voir l’histoire des catégories sociales et ces trente dernières années sont riches d’études sur les femmes2. Les travaux conduits par les auteurs ont consisté à rechercher leurs traces dans les sources et à rendre visible leur histoire. Comme le souligne Dominique Godineau, le risque d’écrire une histoire « au féminin » aussi bancale que la traditionnelle histoire « au masculin » était grande et, aujourd’hui, l’histoire des femmes s’inscrit dans celle du genre, héritage des chercheurs américains sur le gender, qui ne doit cependant pas être perçu comme une théorie mais comme un outil d’analyse3. Les écrits ne manquent donc pas sur le statut de la femme, sa place dans la société et celle dans le monde du travail.

Toutefois, on observe, en ce qui concerne le domaine de l’artisanat et plus particulièrement celui du luxe, qu’aucune étude ne mentionne si la femme, qu’elle soit épouse, fille, sœur ou veuve, avait un rôle dans la production. La société française du XVIIIe siècle était à la fois mixte et inégalitaire. Que l’infériorité légale des femmes fasse partie du fonctionnement de cette société est un fait établi, mais cela ne signifie pas que la population féminine ait été totalement soumise et sans marge d’action. La majorité des femmes avaient accepté cette situation quand d’autres l’utilisèrent ou la retournèrent à leur profit. Quel était alors le partage des fonctions dans le milieu de l’artisanat ?

Dans le cadre de ce court essai, je n’entends pas apporter une réponse sur la place et le rôle de la femme dans le milieu corporatiste des métiers de l’artisanat, mais proposer quelques pistes de réflexion autour d’une sélection de métiers permettant d’envisager des recherches plus approfondies. Je resserrerai mon propos en excluant les métiers liés au secteur textile, premier débouché féminin, et ceux de la domesticité et des petits métiers liés au commerce et à l’alimentation, qui se partagent en second l’activité féminine. De nombreux métiers n’étant point érigés en communautés nous privent de ce fait de documents officiels éclairant statuts et règles professionnelles, raison pour laquelle je me cantonnerai à quelques professions encadrées par les corporations4. Enfin, il peut sembler naïf de le souligner, mais les différences sont grandes selon que l’on s’intéresse à la femme lorsqu’elle est épouse (mère ou non), fille (majeure ou non) ou veuve, les études les plus récentes pointant bien ces distinctions5. De même, force est de constater que les femmes sont moins visibles dans les documents qui sont à notre disposition : elles ont rarement laissé de sources imprimées et, n’étant pas reconnues juridiquement – à l’exception des veuves dans une moindre mesure –, il faut les rechercher dans les archives judiciaires et les rapports de police. Et pourtant, elles sont là : voyons comment et jusqu’à quel point il est possible de leur donner, dans ce milieu bien spécifique de l’artisanat de luxe, un peu de visibilité.

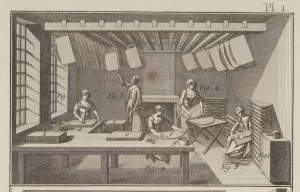

Vignette de la planche 1 : Éventailliste, collage et préparation des Papiers, volume IV des illustrations de l’Encyclopédie de Diderot, d’Alembert et Jaucourt, © Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Textes et images

Des recherches récentes se sont employées à nuancer l’image que renvoyaient deux ouvrages qui restent la base de toute recherche sur les métiers, celui d’Etienne Boileau, le Livre des métiers (vers 1268), portant sur les professions et les corporations de la ville de Paris, et le Dictionnaire universel de commerce (1723) de Jacques Savary des Bruslons6. Afin de donner quelques repères, empruntons quelques chiffres donnés par Natacha Coquery. Au XVIIIe siècle, on dénombre tout d’abord 6 corps marchands, dont celui des orfèvres, qui nous intéressera, et 118 communautés reconnues par lettres patentes, auxquelles s’ajoutent 17 autres communautés sans lettres patentes. Sur ces 124 corporations, 5 seulement sont féminines7 ; sur les 17 autres, 4 sont féminines et 1 mixte. L’auteure remarque toutefois que, au fil des pages du Dictionnaire universel de commerce, d’autres métiers sont cités, certains d’abord au masculin, puis au féminin. J’y observe aussi que, parfois, c’est au détour d’un article consacré à une marchandise que l’on découvre la présence féminine. Prenons l’exemple de l’article « Éventail8 », où il est précisé que ce sont « les éventaillistes eux-mêmes, leurs femmes, leurs filles ou leurs ouvrières qui appliquent l’argent sur le papier » : ceci indique bien la présence et l’action conduite par des femmes, ce qui n’exclut d’ailleurs pas celle des hommes dans ce processus. Ainsi, quand bien même un métier est annoncé comme masculin, on constate que, dans plusieurs cas, les femmes peuvent y être nombreuses et actives.

Observons à présent les vignettes qui accompagnent les planches de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot, d’Alembert et Jaucourt. Restons avec le métier d’éventailliste9. Trois vignettes lui sont consacrées. La première représente l’intérieur de l’atelier, où l’on colle et prépare les papiers des éventails. Cinq femmes s’y affairent, qui ont pour qualificatifs « colleuse », « leveuse », « étendeuse », « coupeuse » et « arrondisseuse ». La deuxième offre une salle où deux personnes peuvent travailler ; seule une femme y est représentée, occupée à peindre une feuille. Enfin, sur la troisième, deux femmes assurent le montage des éventails.

Les exemples peuvent être multipliés10. Prenons-en un dernier avec le métier d’argenteur, où l’unique vignette qui lui est consacrée représente quatre hommes et une femme11. On soulignera la contradiction entre l’image et la légende, où deux « ouvrières qui brunissent une pièce » sont indiquées alors qu’une seule femme est présente ! Ceci nous met en garde sur l’usage prudent que l’on doit faire de ces vignettes de l’Encyclopédie. Si on y relève fréquemment ces inadéquations, elles prouvent cependant bien la présence des femmes dans certains métiers, même si les définitions de ceux-ci n’emploient jamais le terme d’« ouvrière » et toujours celui d’« ouvrier ».

Cette action de brunir une pièce aux mains d’une femme me permet d’évoquer la fonction de « brunisseuse », que l’on croise souvent dans les métiers relatifs au travail du métal employé dans les objets de luxe. Relevées dans plusieurs inventaires après décès de maîtres orfèvres12, plusieurs femmes brunisseuses sont signalées parmi les créanciers13. Certaines sont manifestement mariées, l’une d’elles est l’épouse d’un marchand bourrelier, une autre est veuve. Une autre profession apparaît régulièrement, celle de « polisseuse », toujours dans le domaine de l’orfèvrerie-joaillerie14. Cependant, ces actes nous renseignent uniquement sur les sommes d’argent dues et ne permettent pas de discerner la part accordée aux femmes tant dans le processus créatif que dans celui de l’exécution. Un contrat d’allouée passé par le maître orfèvre Jean-Baptiste-Charles Clérin avec Marguerite Levasseur, âgée de vingt et un ans, confirme le rôle de la jeune femme dans la réalisation, l’orfèvre s’engageant à lui enseigner comment « polir l’or et l’argent et toutes sortes de bijoux15 ».

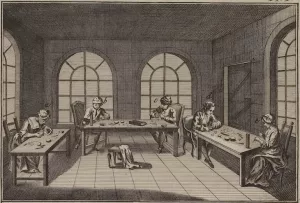

Vignette de la planche 1 : Orfèvre Bijoutier, volume VIII des illustrations de l’Encyclopédie de Diderot, d’Alembert et Jaucourt, © Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Nicolas de Largillière, Portrait de Thomas Germain orfèvre et de son épouse Anne Denise Gauchelet, 1736, huile sur toile, 161 × 130 cm, musée Callouste Gulbenkian, Lisbonne

Étui à tablettes, or et vernis Martin, Louvre (OA 10644), correspondant au type de production sorti des ateliers des Martin, © 2007 Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Martine Beck-Coppola

L’objet d’art, une œuvre à plusieurs mains

Face à l’objet d’art, l’historien se trouve confronté au problème majeur que l’œuvre est rarement le fait d’une seule personne. Les obligations qui découlent de certaines corporations – comme celle d’estampiller pour les menuisiers-ébénistes à partir de 1637, puis de frapper le poinçon de jurande en 1743, ou encore les poinçons pour les orfèvres-joailliers, dont celui de maître – faussent notre perception du rôle des individus. L’histoire retient alors le seul nom du maître, qui éclipse bien souvent celui – ou celle – dont le travail fait toute la qualité de l’œuvre : voir le cas des sièges estampillés du nom du menuisier alors que la tâche de sculpture, obligatoirement réalisée par un sculpteur, tombe dans l’anonymat. Les recueils de statuts, bien qu’ils décrivent l’organisation du métier autour du maître, qui distribue le travail entre ses compagnons et ses apprentis, ne mentionnent jamais la présence des épouses, filles ou sœurs. Là encore peuvent tout de même être glanées quelques informations au détour de différents documents.

La première vignette de l’Encyclopédie consacrée à l’orfèvre-bijoutier présente cinq hommes occupés à différentes opérations « tandis que la maîtresse au comptoir pèse et vend les marchandises ». On soulignera dans le commentaire le terme employé de « maîtresse », qui ne peut être pris ici que dans le sens de « maîtresse de maison », autrement dit l’épouse du maître, puisque les femmes sont exclues de la corporation des orfèvres – à moins qu’il ne s’agisse, mais c’est peu probable, d’une veuve de maître orfèvre. La participation des femmes à la vie de l’atelier-boutique est pourtant avérée, ne serait-ce que pour certaines opérations de finition des ouvrages, comme nous l’avons vu avec l’allouée de l’orfèvre Clérin. Mais elles sont aussi souvent impliquées dans la gestion que nous qualifierions aujourd’hui d’administrative. À l’épouse de l’orfèvre ou à sa fille peut ainsi incomber la tenue des différents registres dans lesquels sont notés les achats de la vieille vaisselle à fondre, les commandes, les envois des lingots à l’affinage, les objets à raccommoder, les ventes, le suivi des allers et venues au bureau de la Corporation et à celui de la Marque pour acquitter les droits. Le portrait de l’orfèvre Thomas Germain par Nicolas de Largillière le représente entouré de plusieurs pièces de sa production en compagnie de son épouse, dont la main droite repose sur différents registres, indiquant clairement qu’elle est parfaitement associée à cette part de l’activité de l’orfèvre16. Alors qu’il est veuf, l’orfèvre Edme-Pierre Balzac associe sa fille à la marche de l’atelier ; c’est elle qui, un jour, reçoit les gardes de la corporation, lesquels découvrent l’absence de poinçon sur des pièces en cours d’exécution, et c’est elle qui suit toute l’affaire17.

Toutefois, épouses et filles ne sont pas cantonnées à ces seules opérations administratives : elles prennent bien une part active à la réalisation des œuvres. En 1736, le vernisseur Guillaume Martin forme une société avec l’un de ses frères cadets, Julien Martin18. L’acte nous apprend que non seulement Julien s’engage à travailler pendant dix ans pour Guillaume aux ouvrages qu’il lui confiera à peindre et à vernir, mais également son épouse, Marie Anne Frion, et leur fille, Claude Hortense Martin. L’acte ne précise malheureusement pas la réalité des travaux demandés, mais on sait, par l’inventaire après décès de Julien, qu’une grosse part de son activité reposait sur la réalisation de « bijoux de laque19 ». Plus précis, le 10 mai 1713, Guillaume Martin prend comme allouées deux jeunes filles auxquelles il va enseigner comment polir les ouvrages de vernis qu’il produit. Le 12 janvier 1739, c’est avec Guillaume Daumont, piqueur en bijoux, qu’il passe une convention, dans laquelle les époux Daumont s’engagent à travailler trois années consécutives dans l’atelier de Martin20. Clairement, les femmes participent à la réalisation matérielle des œuvres sortant de l’atelier du célèbre vernisseur – mais, semble-t-il, sur des opérations spécifiques que l’on aimerait mieux identifier.

Tabatière conservée au Louvre (OA 7665), © 2018 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Stéphane MaréchalleJPG

Tabatière conservée au Louvre, détail (OA 7665), © 2018 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

Tabatière conservée au Louvre (OA 6831), © 2006 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

Tabatière conservée au Louvre (OA 6831), © 2006 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

Le cas particulier des veuves

Abordons le cas des veuves, pour lesquelles il faut d’emblée indiquer que, d’une profession à l’autre, leur statut peut être très différent21. Généralement, n’étant plus soumise à son époux, la veuve acquiert une pleine capacité juridique qui l’autorise à passer des contrats de droit civil, à s’engager envers autrui et à ester en justice. Elle dispose en outre de ses biens, peut les vendre, les donner, faire un testament. Mais cette liberté des veuves est en fait relative, dépendante de leur contrat de mariage – dans le milieu artisanal, le régime le plus usité demeurant celui de la communauté de biens.

La plupart des corporations accordent une mention aux veuves dans leurs statuts. Celle des orfèvres-joailliers fait l’objet d’un « Titre particulier22 » qui autorise les veuves à exercer l’état d’orfèvre tant qu’elles demeurent en état de viduité et qu’elles respectent statuts et règlements. Elles doivent faire biffer le poinçon de leur défunt mari et sont alors aptes à marquer les œuvres de leur propre poinçon, pourvu d’un « V » désignant leur état de veuve. En 1679, sans doute en raison d’abus, ce droit leur est retiré et elles ont désormais pour obligation de faire marquer leurs ouvrages par un autre maître, garant de leur travail. Toutefois, un décalage entre la théorie réglementaire et les pratiques de la nécessité peut être observé, et le cas de l’orfèvre Jean George l’illustre.

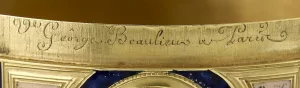

Le musée du Louvre conserve dix tabatières sorties de son atelier entre 1756 et 1781. Trois ont été produites par l’orfèvre de son vivant, portant son poinçon et une inscription gravée sur la gorge intérieure : « George AParis ». George décède en 1765, laissant un compagnon, Pierre-François-Mathis de Beaulieu, et un apprenti. Sa veuve, Jeanne-Françoise Texier, reprend l’atelier, comme l’y autorise sa situation. Une tabatière datée de 1765 porte l’inscription sur la gorge intérieure « VE GEORGE A PARIS » et le poinçon de George ; une autre datée de 1767-1768 ne porte que le poinçon de George et aucune autre inscription, indiquant que, en dépit de la réglementation, la veuve George a continué d’utiliser le poinçon de son mari. En 1768, de manière concomitante, son compagnon est reçu maître et elle l’épouse. Dès lors, les tabatières produites par l’atelier sont insculpées du poinçon de Pierre-François-Mathis de Beaulieu. Sur le corpus du Louvre, deux portent l’inscription « Ve George Beaulieu » et « Ve George Beaulieu à Paris », ce qui sous-entend une participation encore active de Jeanne-Françoise. Une dernière tabatière n’est gravée que de « Beaulieu A Paris », attestant du seul travail de Beaulieu. Ce cas peut prétendre à plusieurs interprétations révélant combien nombre de situations nous échappent. Pendant ses trois années de veuvage, Jeanne-Françoise Texier a sans doute permis à Beaulieu d’achever son compagnonnage et, en l’épousant, assuré une continuité de l’atelier. On ne saura jamais quelles furent les motivations de la veuve George, ni si elle prenait une part active dans la fabrication, au-delà de la gestion du commerce.

La situation est tout autre pour Pierette Candelot, plus connue sous le nom de veuve Perrin. Originaires de Lyon, ses parents s’installent à Marseille pour exercer une activité de fabrication d’étoffes de soie. En 1736, elle épouse le sieur Perrin, faïencier, qui reconnaît lors de la signature de l’acte de mariage recevoir 1 200 livres des épargnes faites par sa future de son travail et industrie – remarque intéressante signalant que la jeune Pierette travaillait avant son union, sans que l’on sache si c’était dans le textile ou chez un autre faïencier. Le 25 mars 1748, Claude Perrin décède brutalement, laissant trois enfants mineurs, des dettes et une fabrique en difficulté. Dès lors, son statut de veuve l’y autorisant, Pierette Perrin prend en main les affaires de la manufacture, les actes étant désormais passés au nom de « veuve Perrin ». Elle recrute des apprentis, s’engageant à leur apprendre les métiers de faïencier, de tourneur et de peintre, tâches qu’elle doit sans doute maîtriser elle-même. Les différents actes montrent qu’elle administre sans relâche la manufacture, agrandissant les ateliers et formant de nouvelles sociétés en s’associant soit avec d’autres fabricants, soit avec son fils aîné. En 1783, obligée de déclarer faillite, elle obtient des juges de relancer son commerce. Elle s’éteint le 21 novembre 1794, âgée de quatre-vingt-cinq ans23. L’exemple de la veuve Perrin offre celui d’une femme entrepreneuse qui à force d’opiniâtreté sut établir la renommée de sa manufacture. Conservant son statut de veuve, elle put ainsi assurer la pérennité de l’entreprise familiale.

Assiette de la manufacture royale de Sèvres, peinte par Antoinette-Marie Noualhier en 1786 conservée au Louvre, face (TH 962), © 2024 Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Michel Bourguet

Assiette de la manufacture royale de Sèvres, peinte par Antoinette-Marie Noualhier en 1786 conservée au Louvre, arrière (TH 962), © 2024 Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Michel Bourguet

À l’ombre des manufactures

Qu’en est-il des femmes employées au sein des manufactures, espace de travail différent de celui de l’atelier familial, espace de vie et de labeur ? Prenons l’exemple de la Manufacture royale de porcelaine de Vincennes-Sèvres, dont les nombreuses archives permettent une connaissance fine de l’histoire de sa production. Toutefois, pour le XVIIIe siècle, les lacunes de plusieurs séries n’aident pas à mesurer la place occupée par les femmes, dont la présence est pourtant bien attestée par les marques peintes au revers des pièces. Sur les 436 peintres et doreurs dont les marques ont été en partie identifiées pour le XVIIIe siècle24, on compte seulement 71 femmes, la plupart épouses, veuves, filles, belle-filles ou encore sœurs d’un ouvrier travaillant à la manufacture25. Elles sont majoritairement peintres, souvent de fleurs ; quelques-unes sont brunisseuses, repareuses, et certaines dévolues à la fabrication des fleurs, un secteur uniquement féminin26. Leur évolution dans un milieu professionnel mixte m’engage à suggérer que leurs tâches et savoir-faire étaient pleinement partagés et qu’elles y excellaient au même titre que leurs homologues masculins. Un travail sur ces ouvrières de la manufacture pourrait sans doute rendre visibles ces talents féminins.

Une impasse de la recherche ?

Si l’histoire de l’art, pendant des décennies, n’a mis en avant que des personnalités masculines au sein de l’artisanat de luxe, les femmes, on le sait bien, n’étaient pas absentes de cette production des siècles passés. Il nous faut constater que la distance qui apparaît entre la réalité du travail féminin, connue en partie par les mentions glanées dans les archives, et les discours théoriques maintient notre connaissance dans une sorte d’impasse. La femme, parce qu’elle était jugée juridiquement incapable à moins d’être veuve, se trouvait exclue des principaux corps et communautés de métiers touchant à l’artisanat de luxe. Néanmoins, elle y était active. La plus grande difficulté repose sur l’identification de celles qui participèrent à une phase de la création. Clairement, une femme ne pouvait choisir d’être à part entière orfèvre, ébéniste, ciseleuse… mais certaines d’entre elles contribuèrent à la réussite des œuvres connues d’un maître qui y apposa sa marque. Exceptionnellement, la signature que peintres, sculpteurs, miniaturistes s’autorisèrent – et encore, pas de manière systématique – permettrait de les sortir de l’anonymat d’un atelier, comme le système des marques de la manufacture de Vincennes-Sèvres, sans toutefois leur donner une pleine visibilité. Retracer l’itinéraire individuel de ces femmes œuvrant dans les ateliers de maîtres ou travaillant en chambre semble bien quasi impossible. Chez l’artisan, parents, enfants, compagnons, apprentis, domestiques des deux sexes vivaient et travaillaient le plus souvent ensemble, favorisant la participation féminine aux affaires et n’interdisant pas de suggérer que les filles aient pu acquérir des savoir-faire pratiques, voire techniques, qui les mirent, une fois mariées, derrière le comptoir ou l’établi. Face à la méconnaissance du fonctionnement au quotidien des ateliers, il faudra sans doute se contenter de produire des hypothèses s’appuyant sur le bon sens, au risque que nos perceptions d’aujourd’hui trahissent la réalité. À l’aune des quelques métiers proposés dans cet essai, il faut maintenant se livrer à une étude plus approfondie pour chacun d’eux afin de dissiper l’ombre qui entoure la place de la femme dans ces activités.

Expression qu’il emprunte à Alf Lüdtke. Cf. Roche, Daniel, Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle [1981], Paris, Fayard, 1998, p.IV.

2

Leurs références bibliographiques seront données dans les notes. Choix opéré parmi de nombreuses autres mais pouvant éclairer la place des femmes dans le milieu corporatiste sous l’Ancien Régime auquel peuvent être ajoutées : Beauvalet-Boutouyrie, Scarlett, Les femmes à l’époque moderne, (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Belin, 2003 ; Bellavitis, Anna¸Women’s Work and Rights in Early Modern Urban Europe, Springer, 2018 ; Farge, Arlette et Klapisch-Zuber, Christiane, Madame ou Mademoiselle ? Itinéraires de la solitude féminine XVIIIe-XXe siècles, sous la dir. de, Paris, Arthaud-Montalba, 1984 ; Groppi, Angela, « Le travail des femmes à Paris à l’époque de la Révolution française », Bulletin d’histoire économique et sociale de la Révolution française, Paris, Société des Études Robespierristes, 1979, p. 27-46 ; Juratic, Sabine et Pellegrin, Nicole, « Femmes, villes et travail en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Histoire, économie et société, Paris, L’Harmattan, 1994, n°3, p.477-500 ; Potvin, Christèle « Les archives des corporations d’arts et métiers sous l’Ancien Régime et le travail des femmes » dans Tout ce qu’elle saura et pourra faire, Femmes, droit, travail en Normandie du Moyen Âge à la Grande Guerre, ouvrage collectif Femmes au travail en Seine-Maritime, Paris, Les Éditions du Cygne, 2015, p.43-56 ; Sheridan, Geraldine, Louder than Words. Ways of Seeing Women Workers in Eighteenth-Century France, Lubock, Texas Tech University Press, 2009.

3

Godineau, Dominique, Les Femmes dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, coll. U, 2015. Voir également les regards croisés de six historiens dans « Genre, travail et cité », Annales historiques de la Révolution française, 2018/4, no 394, p. 129-154.

4

Voir l’intéressante étude de Mathieu Marraud, « Corporatisme, métiers et économie d’exclusion à Paris, XVIIe-XVIIIe siècles », Revue historique, 2019/2, no 690, p. 283-313, les travaux de Steven L. Kaplan, « L’apprentissage au XVIIIe siècle : le cas de Paris », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 40/3, Paris, Société des études robespierristes, 1993, p.436-479 et La fin des corporations, Paris, Fayard, 2001 et Cynthia Truant, « La maîtrise d’une identité ? Corporations féminines à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles », Clio, Histoire, femmes et sociétés, 1996 /1, n°3, p.4-12, Paris, Éditions de l’EHESS.

5

Voir Beauvalet-Boutouyrie, Scarlett, Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris, Belin, 2001 ; Godineau, Dominique, Les femmes dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, collection U, 2015 [réf. absente de la biblio car c’est le texte republié en 2015] ; Juratic, Sabine, « Solitude féminine et travail des femmes à Paris à la fin du XVIIIe siècle », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, temps modernes, t. 99, no 2, 1987, p. 879-900 ; Lanza, Janine, From Wives to Widows in Early Modern Paris. Gender, Economy, and Law, Aldershot, Ashgate, 2007 et « Les veuves dans les corporations parisiennes au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2009/3, no 56-3, p. 92-122 ; Pellegrin, Nicole et Winn, Colette H. (dir.), Veufs, Veuves, Veuvages dans la France d’Ancien Régime, actes du colloque de Poitiers, 11-12 juin 1998, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme 2003.

6

Coquery, Natacha, « Norme, genre, taxinomie. Désigner les métiers : le Dictionnaire universel de commerce de Savary des Bruslons », dans Gilbert Buti, Michèle Janin-Thivos et Olivier Raveux (dir.), Langues et langages du commerce en Méditerranée et en Europe à l’époque moderne, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2020, p. 255-274 ; Crowston, Clare Haru, « L’apprentissage hors des corporations. Les formations professionnelles alternatives à Paris sous l’Ancien Régime », Annales, Histoire, Sciences sociales, 2005/2, 60e année, p. 409-441.

7

Il s’agit des maîtresses coiffeuses, des maîtresses couturières, des marchandes et maîtresses lingères et toilières, des maîtresses marchandes linières, chanvrières et filassières, et des maîtresses sages-femmes.

8

Savary des Bruslons, Jacques, Dictionnaire universel de commerce, 1742, vol. 3, p. 335 et ss.

9

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. IV des planches, entrée « Éventailliste ».

10

Voir aiguillier-bonnetier, batteur d’or, ciseleur-damasquineur, doreur sur bois, émailleur à la lampe et peinture en émail, orfèvre bijoutier, piqueur en tabatières, incrusteur, brodeur, tabletier, cornetier, tireur et fileur d’or.

11

Encyclopédie…, vol. I, entrée « Argenteur ».

12

Je remercie Yves Carlier de m’avoir partagé ses recherches et documents.

13

Archives nationales (désormais AN), Minutier central (désormais MN), ét. LXXXVIII, 652, 14 juillet 1759 ; LVI, 209, 9 mai 1776 ; XLVIII, 124, 14 mai 1705 ; XIII, 305, 7 septembre 1757 ; CXXII, 712, 30 juin 1760.

14

AN, MN, IX, 676, 21 janvier 1751 ; IX, 687, 19 avril 1755 ; Y 1888, 19 Xbre 1772 ; et Archives de Paris, D4 B6, cart. 29, dos. 1565.

15

AN, MN, XCVII, 302, 17 octobre 1744.

16

Au décès de son époux, Mme Germain s’associe avec son fils, François-Thomas Germain. L’acte précise qu’elle se réserve la gestion, laissant le travail de l’atelier à son fils. Perrin, Christiane, François-Thomas Germain, orfèvre des rois, Saint-Rémy-en-l’Eau, Monelle Hayot, 1993, p. 19.

17

Arquié-Bruley, Françoise, « Problèmes des orfèvres au XVIIIe siècle. Les frères Balzac », Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français, année 1987 (1989), p. 98.

18

AN, MN, ét. XXX, 267, 27 octobre 1736.

19

Kopplin, Monika, Forray-Carlier, Anne, Les Secrets de la laque française. Le vernis Martin, Paris, musée des Arts décoratifs, 2014, p. 46-48 et 123-131.

20

AN, MN, ét. XXVIII, 123 et XXXVIII, 302.

21

Sur la question purement juridique du droit des veuves, voir Poumarède Jacques, « Le droit des veuves sous l’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècles) ou comment gagner son douaire », dans Itinéraire(s) d’un historien du droit. Jacques Poumarède, regards croisés sur la naissance de nos institutions, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2020, p. 217-225 ; relativement au milieu de l’artisanat, voir Beauvalet-Boutourye, 2001, op.cit. et Lanza, 2009, op. cit..

22

Cf. Pierre Leroy, Statuts et privilèges du corps des marchands orfèvres-joailliers de la ville de Paris [1734], 1759, titre VIII.

23

Maternati-Baldouy, Danielle, « Historique de la manufacture Pierette Candelot-Claude Perrin », dans La Faïence de Marseille au XVIIIe siècle. La manufacture de la veuve Perrin, Marseille, Centre de la Vieille Charité, 1990, p. 32-50. Sur d’autres femmes à la tête d’ateliers voir aussi : Chassagne, Serge, Une Femme d’affaires au XVIIIe siècle : la correspondance de Madame de Maraise, collaboratrice d’Oberkampf, Toulouse, 1981 ; Desjardin, Camille, Madame Blakey, une femme entrepreneure au XVIIIe siècle, Mnémosyne, PUR, 2019 ; Dousset, Christine « Commerce et travail des femmes à l’époque moderne en France », Les Cahiers de Framespa [En ligne], 2 | 2006, mis en ligne le 01 octobre 2006, consulté le 16 juillet 2024.

24

Peters, David, Decorator and date Marks on 18th Vincennes and Sèvres Porcelain, © David Peters, 1997 (édition consultée).

25

La manufacture compte en 1750 environ 120 personnes ; entre 1760 et 1770, on dénombre 250 ouvriers et plus de 300 à la fin de l’Ancien Régime.

26

Préaud, Tamara et Brunet, Marcelle, Sèvres, des origines à nos Jours, Fribourg, Office du Livre, 1978 et Préaud Tamara, d’Albis Antoine, La Porcelaine de Vincennes, Paris, Adam Biro, 1991, p. 52.

Après des études supérieures d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre, à l’université de Paris IV Sorbonne et à l’Ecole pratique des Hautes études, Anne Forray-Carlier a été reçue au concours des conservateurs du patrimoine. Elle occupe successivement les fonctions de conservateur au musée Carnavalet, au musée des Arts décoratifs dont elle est directrice adjointe de 2019 à 2023, actuellement conservateur au département des Objets d’art du Louvre. Auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux arts décoratifs elle a également collaboré et assuré le commissariat de plusieurs expositions.

Anne Forray-Carlier, « Être femme dans le milieu corporatiste des métiers de l’artisanat en France au XVIIIe siècle » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 21 février 2025, consulté le 27 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/etre-femme-dans-le-milieu-corporatiste-des-metiers-de-lartisanat-en-france-au-xviiie-siecle/.