Recherche

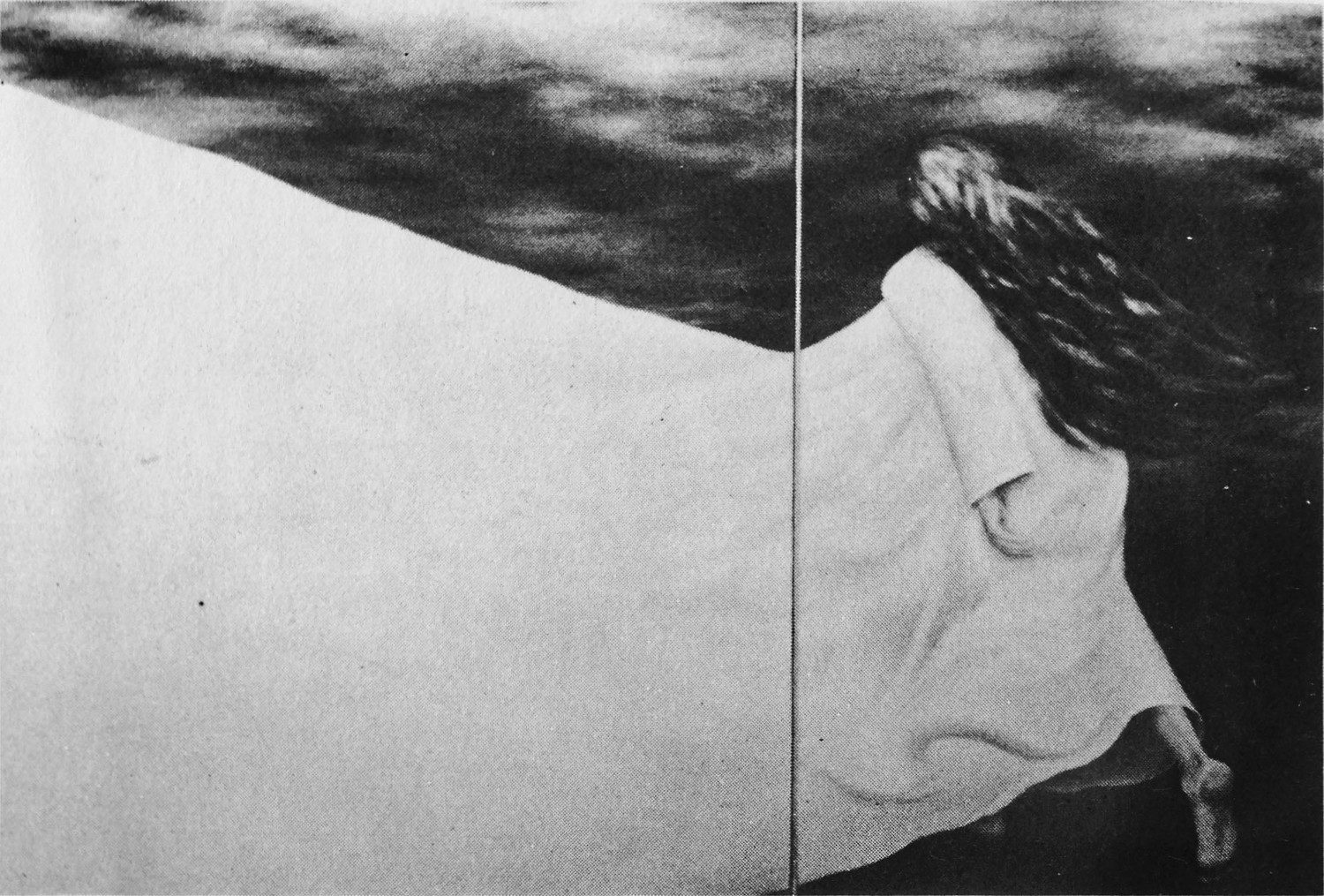

Sabine Monirys, C’était l’été, 1977, peinture sélectionnée pour la couverture de Sorcières « Écritures » n° 7, © Sabine Monirys

Fondée par Xavière Gauthier à la fin de l’année 1975, Sorcières a été l’une des revues féministes les plus diffusées de la décennie1 : « Un lieu ouvert pour toutes les femmes qui luttent en tant que femmes, qui cherchent et disent (écrivent, chantent, filment, peignent, dansent, dessinent, sculptent, jouent, travaillent) leur spécificité et leur force de femmes2 », ainsi que l’annonçait l’éditorial du premier numéro.

Couverture de Sorcières, « L’art et les femmes » n° 10, 1977, peinture de Jeanne Socquet, © ADAGP, Paris

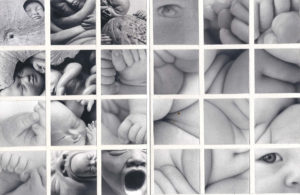

Lou Perdu, Vues d’Eva, 1981, composition photographique, Sorcières « Enfants » n° 23, pp. 90-91, © ADAGP, Paris

Couverture de Sorcières, « La Nourriture » n° 1, 1976, dessin original de Leonor Fini, © ADAGP, Paris

À la fois culturelle et militante, Sorcières s’inscrit dans l’histoire de la presse, de la littérature et dans l’histoire de l’art. Si elle a été rapidement identifiée par la critique et étudiée en tant que support littéraire, Fabienne Dumont est la première autrice à en révéler l’intérêt artistique3, la création visuelle y étant fortement présente. Ce mémoire se propose de considérer la place des plasticiennes et de leurs travaux dans la revue, de l’illustration à l’œuvre originale, et les liens tissés avec la littérature.

C’est tout d’abord à travers ses pages que Sorcières s’offre à nous. Notre recherche inventorie les visuels d’œuvres et les textes sur l’art et mesure l’implication des artistes dans le comité de rédaction, entre autres en établissant leur taux de participation. Donnant de plus en plus d’importance aux images en pleine page, les évolutions éditoriales constituent un champ d’investigation significatif que la consultation inédite des archives Stock4 permet d’éclairer en partie. La réalisation d’une série d’entretiens avec cinq des artistes, Lou Perdu, Agnès Stacke, Élisabeth Baillon, Najia Mehadji, Catherine Atlani, ainsi qu’avec X. Gauthier et Anne Rivière, corédactrice en chef à partir du sixième numéro, compose une matière nouvelle et souligne l’impact qu’a eu la publication sur la vie de celles qui y ont participé, sur les plans personnel et professionnel. Les réunions de rédaction, les permanences et l’organisation d’expositions regroupant textes et œuvres en 1978 et 1979 ont fait de Sorcières un lieu de rencontres et d’échanges essentiels, favorisant la confiance en soi des artistes. Un effet que l’on peut aujourd’hui comparer à celui qu’ont eu certaines réunions militantes non mixtes du Mouvement de libération des femmes (MLF).

Ce travail questionne également les dialogues avec la littérature par l’analyse des visuels et de la mise en page. Les thématiques des 24 numéros publiés de 1976 à 1982 évoquent le corps, l’art, des figures politiques ou symboliques, croisant les ressentis somatique et social. Les œuvres d’artistes telles que Jeanne Socquet et A. Stacke en sont caractéristiques. Une peintre abstraite comme N. Mehadji ne fait pas non plus l’économie du corps dans son expression du mouvement. Cet imaginaire interne revendiqué comme moyen d’émergence de la création dans une perspective différentialiste s’observe plus largement chez les autrices, comme le souligne la thèse récente d’Audrey Lasserre5. En effet, la rencontre entre création et militantisme en France engendre de nouvelles modalités de représentation en littérature, plus difficiles dans le domaine des arts plastiques6. Sorcières occupe alors une place particulière dans l’art des années 1970 en témoignant de ces échanges thématiques et formels dans un contexte politique et social porté par le MLF.

Mémoire de recherche de master 1, dirigé par Larisa Dryansky et soutenu par Ana Bordenave, en juin 2015, au sein de Sorbonne université (Paris, France).

El Yamani Myriame, Médias et féminismes. Minoritaires sans paroles, Paris, L’Harmattan, 1998.

2

Gauthier Xavière, « Pourquoi “Sorcières” ? », Sorcières, 1976, no 1, p. 5.

3

Dumont Fabienne, Des sorcières comme les autres. Artistes et féministes dans la France des années 1970, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.

4

Caen, Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), fonds Hachette, sous-fonds Stock. La revue a été publiée par les éditions Stock de 1978 à 1980.

5

Lasserre Audrey, Histoire d’une littérature en mouvement. Textes, écrivaines et collectifs éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (1970-1981), thèse, sous la direction de Marc Dambre, université de la Sorbonne nouvelle – Paris 3, 2014.

6

Bonnet Marie-Jo, Les Femmes artistes dans les avant-gardes, Paris, Odile Jacob, 2006 ; Dumont Fabienne, Des sorcières comme les autres, op. cit.

Ana Bordenave, « La revue Sorcières (1975-1982), un espace de représentation féministe entre arts visuels et littérature » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 9 décembre 2018, consulté le 25 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/la-revue-sorcieres-1975-1982-un-espace-de-representation-feministe-entre-arts-visuels-et-litterature/.