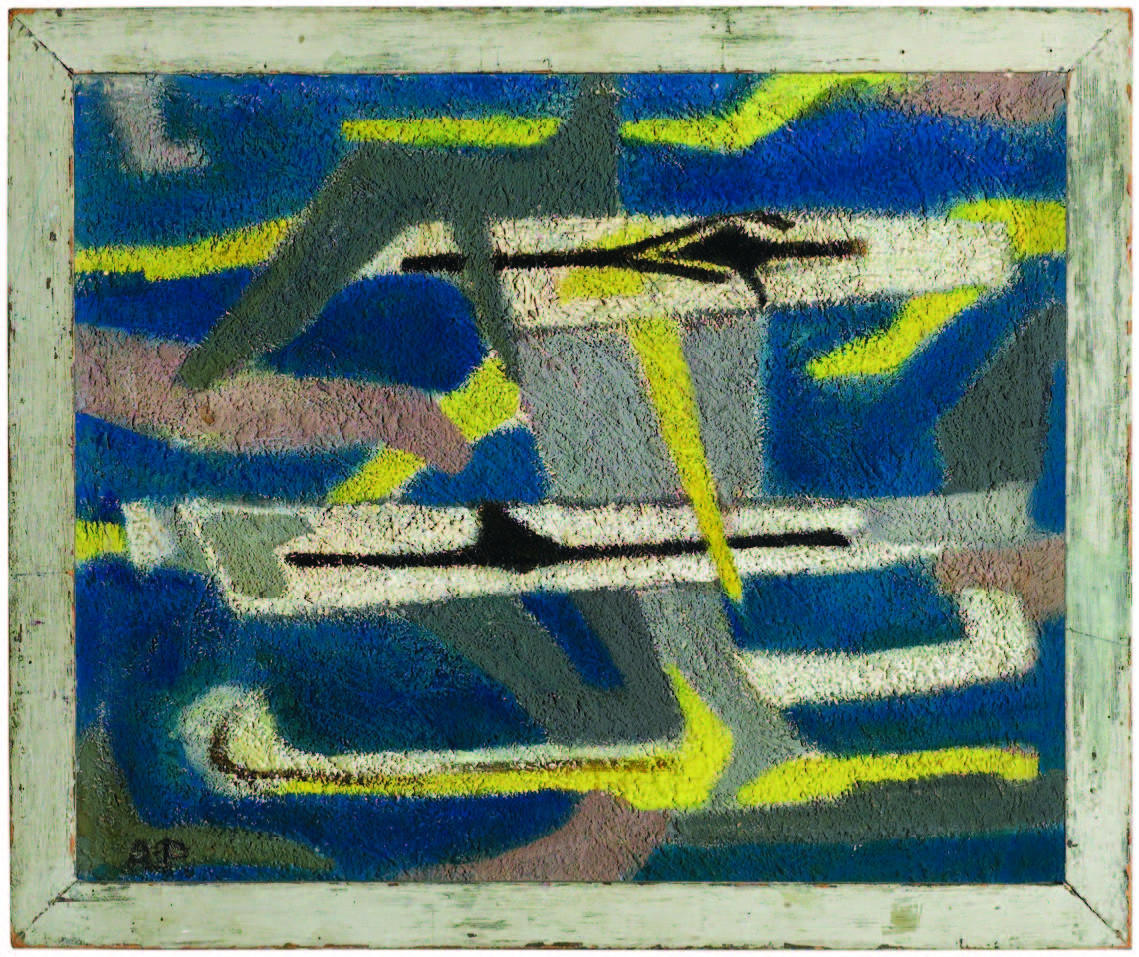

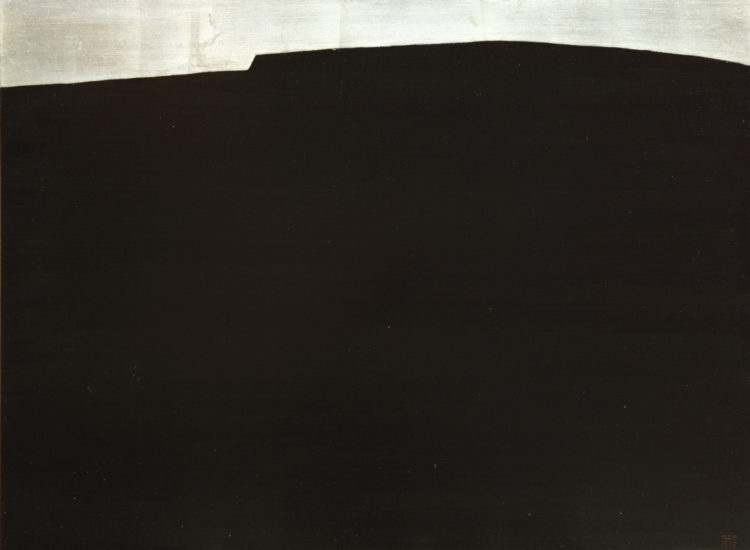

Alexandra Povórina

Alexandra Povorina: Gamälde und Collagen, 1913-1960, cat. expo., Haus am Lützowplatz, Berlin, 1966

→Alexandra Povorina, Werke aus dem Nachlass, cat. expo., Hamburger Sparkasse Galerie, Hambourg (2002), Hambourg, Hamburger Sparkasse Galerie, 2002

Alexandra Povorina, Haus am Lützowplatz, Berlin, 1966

→Alexandra Povorina, Provinzialmuseum, Hanovre, 1932

Peintre allemande.

Fille d’un haut fonctionnaire russe anobli par le tsar, Alexandra Povorina s’installe avec sa sœur à Munich à l’âge de 17 ans pour y étudier l’art auprès de l’artiste hongrois Simon Hollósy. En 1911, elle poursuit son apprentissage pictural à Paris, où, installée à Montparnasse et fréquentant l’académie russe de Marie Vassilief, elle s’inspire de l’art de Paul Cézanne et de Henri Matisse. En 1913, un dernier séjour en Russie la conduit à Viatka, où elle s’initie aux techniques de l’artisanat traditionnel. Durant la même année, elle rencontre son futur mari, l’artiste Friedrich Ahlers-Hestermann. En 1919, le couple fait partie des premiers à adhérer à la Sécession de Hambourg, qui réunit des artistes, des écrivains et des architectes avant-gardistes et qui organise l’exposition d’artistes tels que Paul Klee, Pablo Picasso, Vassily Kandinsky, Giorgio De Chirico ou Georges Braque. Durant cette période, A. Povorina peint des paysages, des natures mortes et des portraits, de facture expressionniste.

Elle se tourne progressivement vers une peinture abstraite, empreinte de spiritualité, au style proche de Willi Baumeister et de Fritz Winter. Le début des années 1930 est marqué par une activité intense : 140 toiles entre 1930 et 1934. Elle participe régulièrement à des expositions en Allemagne et en France. En 1931, elle adhère au groupe Abstraction-Création, fondé à Paris, dont elle entend reproduire l’expérience en Allemagne. Mais l’arrivée des nazis au pouvoir sonne le glas de ses tentatives modernistes. Elle est interdite d’exposition. Après la guerre, elle retrouve une activité officielle avec sa nomination, en 1947, à un poste de professeure à l’École supérieure d’art de Berlin-Weissensee. Mais, en 1952, une tuberculose l’empêche d’assumer cette charge. Commence alors pour l’artiste une nouvelle et dernière phase créative : elle revient à la peinture et aux expérimentations. En 1958, elle se tourne vers le collage. Une grande exposition personnelle lui est consacrée à Hambourg en 1960.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013