Recherche

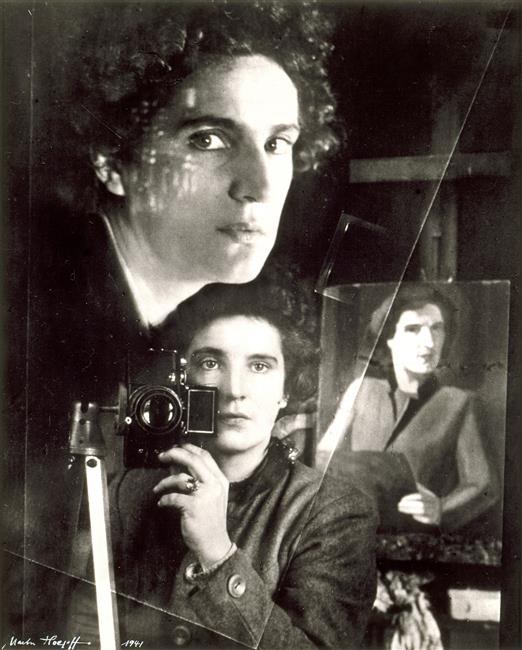

Gabrielle Hébert, née d’Uckermann (attitré à), Jeune fille nue allongée dans l’herbe, 1885-1896, 7,7 x 10,6 cm, musée Ernest-Hébert, en dépôt au musée d’Orsay, Paris, © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) © Photo : Sophie Leromain

Gabrielle Hébert (1853-1934), née d’Uckermann, épouse du peintre symboliste Ernest Hébert (1817-1908), a commencé la photographie en 1888, durant le second directorat de son mari à la villa Médicis, aux côtés du pensionnaire Alexis Axilette (1860-1931), peintre et photographe angevin. Les photographies qu’elles a réalisées sont conservées aujourd’hui par les deux musées Hébert de La Tronche, dans l’Isère, et de Paris (les œuvres sont déposées au musée d’Orsay)1.

Considérant son mari comme « un demi-dieu dont elle servait l’art et la personne2 », selon son fils adoptif, René Patris d’Uckermann, G. Hébert apparaît vite comme une femme soumise à son époux, semblant s’être adonnée à la photographie par passe-temps. L’importance du fonds, due à une production prolixe – plus de 3 500 tirages en moins de dix ans – ainsi que le caractère discret de G. Hébert ont suscité notre intérêt pour le musée national Ernest-Hébert. Après l’étude du corpus du musée (photographies et agendas), dont ce mémoire fait état, il a été opportun de s’interroger sur la pratique de la photographe qui, si elle est caractéristique d’une amateure-usagère3 aisée du XIXe siècle, est révélatrice de sa personnalité.

En effet, bien qu’elle montre des sujets ordinaires, la production de G. Hébert témoigne de sa condition à la fois sociale et féminine. Sans chercher à la qualifier de typiquement féminine, il apparaît que sa pratique artistique lui a permis, d’une certaine manière, de s’affirmer en tant que créatrice et non comme simple épouse d’E. Hébert au sein d’un cercle d’artistes reconnu·e·s, majoritairement masculins.

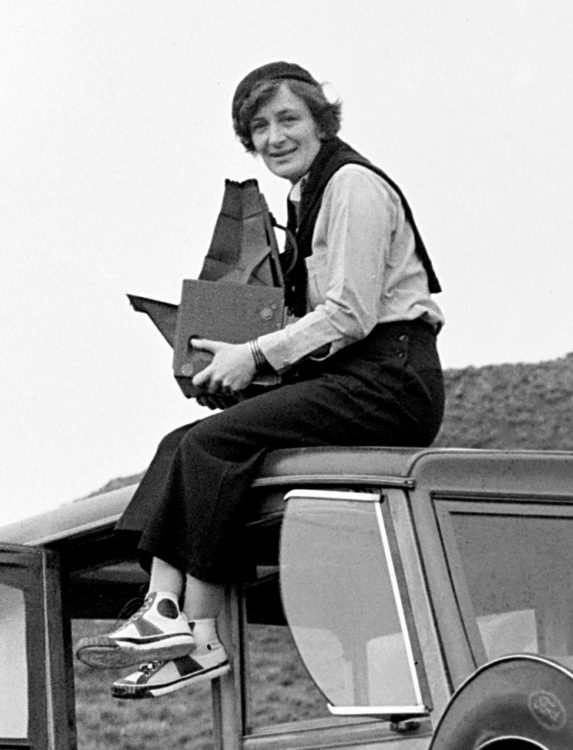

Alexis Axilette, Femme nue couchée, huile sur toile, musée des Beaux-Arts, Angers, © Musées d’Angers © Photo : P. David

Une série de 24 photographies de nus féminins, assez surprenantes non seulement pour l’époque mais aussi par rapport au reste du corpus, vient d’ailleurs bouleverser l’idée d’une Gabrielle calme et réservée. Malgré une étude approfondie, un doute persiste encore sur les conditions de réalisation de ces images. On trouve au musée des Beaux-Arts d’Angers un tableau d’A. Axilette avec la même modèle et la même composition que celles d’une photographie conservée au musée Ernest-Hébert de Paris. Nous ne savons toujours pas qui de G. Hébert ou d’A. Axilette en a été l’opérateur ou l’opératrice, ni s’il avait été décidé, avant de la prendre, que la photographie servirait d’étude d’après nature dont le peintre pourrait s’inspirer. Toutefois, le simple fait que Gabrielle ait gardé plus d’une vingtaine de photographies de jeunes filles nues témoigne d’un certain côté transgressif de la photographe.

Gabrielle Hébert, née d’Uckermann (attitré à), Ernest Hébert et un chien, 1er août 1905, 1905, 8,7 x 8,6 cm, musée Ernest-Hébert, en dépôt au musée d’Orsay, Paris, © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) © Photo : Stéphane Maréchalle

Enfin, G. Hébert, qui ne s’affirmait pas comme une artiste en tant que telle, avait visiblement développé un grand intérêt pour la technique photographique : elle aurait eu recours à plusieurs chambres différentes afin de jouer sur les avantages respectifs de chaque appareil ; il lui arrivait également de couper ou de recadrer des clichés et de réaliser plusieurs tirages d’une même photographie en utilisant des virages distincts4. Des traces sur des négatifs rendent d’ailleurs compte de retouches et d’une recherche que l’on pourrait qualifier d’artistique. De plus, elle prenait grand soin de ses photographies, qu’elle annotait consciencieusement et qu’elle rangeait dans des albums, ainsi que de ses négatifs sur verre, classés et conservés dans des boîtes étiquetées.

Cette immense production photographique témoigne donc à la fois de la classe sociale, de l’environnement artistique de G. Hébert, mais aussi de sa condition d’« épouse de… », dont elle semble essayer de s’émanciper. En écho à la double exposition Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1945 aux musées d’Orsay et de l’Orangerie5, cette étude, qui ne prétend pas être complète ou exhaustive, permet cependant de reconsidérer la place des femmes dans la démocratisation du médium photographique au tournant du XIXe siècle.

Mémoire de recherche de master 1, dirigé par Dominique de Font-Réaulx, coencadré par Marie Robert et Yves Badetz, et soutenu par Sophie Leromain, le 31 mai 2017, au sein de l’École du Louvre (Paris), sous le titre À l’ombre d’Ernest : Gabrielle Hébert (1853-1934), la production d’une femme photographe, épouse de peintre.

Situé au 85, rue du Cherche-Midi (Paris, 6e arrondissement) depuis sa création en 1977, le musée Hébert a été fermé en 2004, pour une durée indéterminée, à la suite d’importantes dégradations, et ses collections sont devenues inaccessibles au public. En 2003, lorsque l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie a été créé, le musée national Ernest-Hébert et ses collections y ont été rattachés. Lors de la fermeture, les œuvres ont été déposées au musée d’Orsay où elles se trouvent encore aujourd’hui.

2

René Patris d’Uckermann, Ernest Hébert, 1817-1908, Paris, RMN, 1982, p. 216.

3

L’expression « amateur-usager » est utilisée par Clément Chéroux (Chéroux Clément, « Le jeu des amateurs. L’expert et l’usager [1880-1910] », dans Gunthert André et Poivert Michel, L’Art de la photographie, des origines à nos jours, Paris, Citadelles et Mazenod, 2007, p. 255-275). Elle est ici féminisée selon le choix de l’autrice sous la forme « amateure-usagère » pour souligner sa condition de femme alors que la pratique photographique est à l’époque majoritairement masculine

4

Un virage est un traitement chimique réalisé lors du tirage qui permet de donner à l’épreuve photographique un aspect particulier.

5

Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1945, 1839-1919 : musée de l’Orangerie, Paris, 1918-1945 : musée d’Orsay, Paris, 14 octobre 2015-24 janvier 2016, sous le commissariat d’Ulrich Pohlmann, Thomas Galifot et Marie Robert.

Sophie Leromain, « Gabrielle Hébert, femme photographe, épouse de peintre » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 15 février 2019, consulté le 17 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/gabrielle-hebert-femme-photographe-epouse-de-peintre/.