Recherche

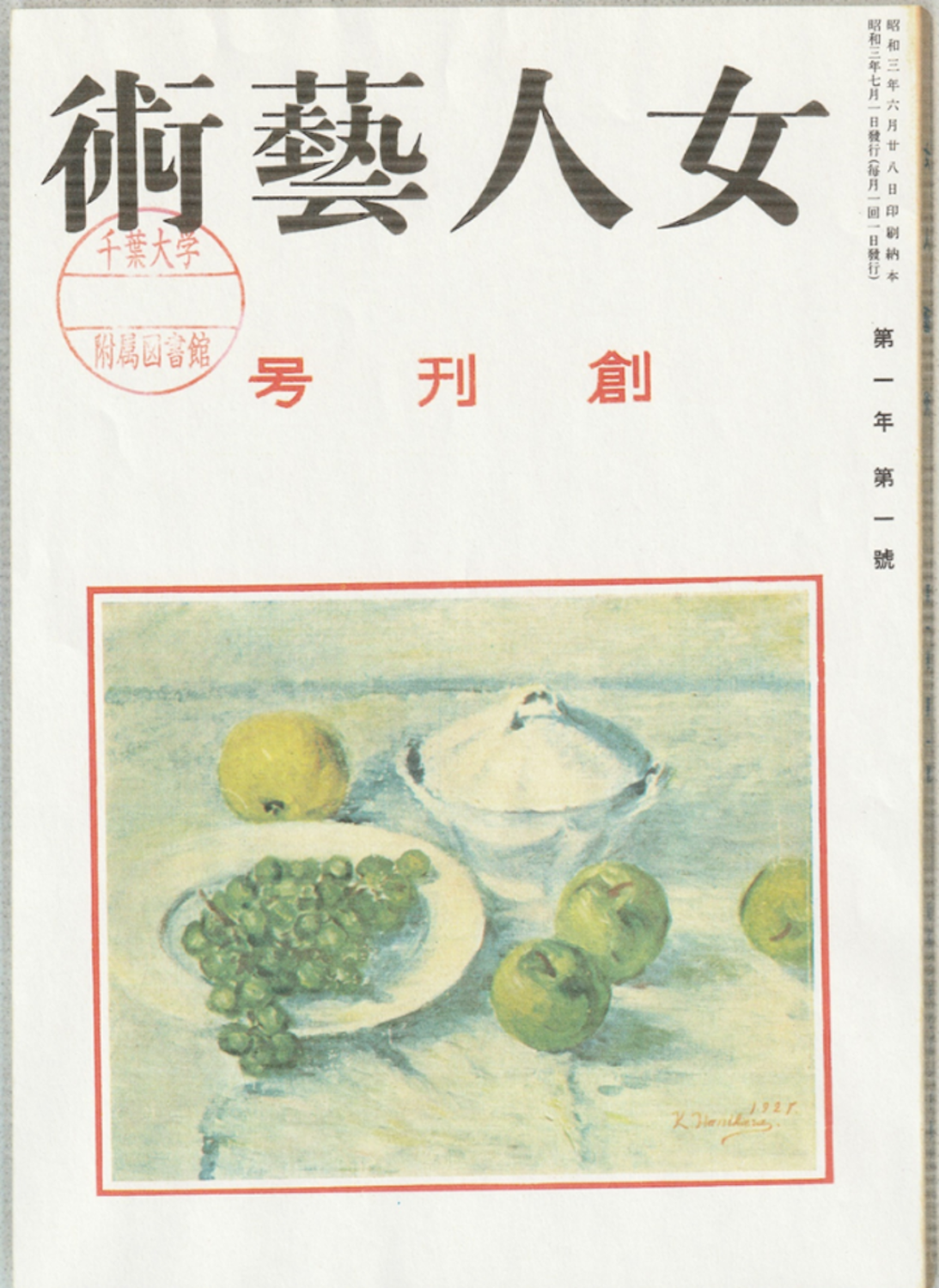

Kuwayo Hanihara, Parfum d’été, illustration de couverture de Nyonin Geijutsu [Arts féminins], juillet 1928

Entre l’ouverture du Japon en 1868 et la défaite de 1945, les femmes japonaises étaient privées du droit de vote, avaient un taux de scolarisation moindre que celui des hommes, et l’accès à l’enseignement supérieur leur était refusé. L’éducation artistique ne dérogeait pas à cette règle, puisque seuls les hommes étaient admis dans l’établissement public qu’était l’École des beaux-arts de Tokyo.

Mais cette situation était loin de satisfaire les femmes, et parmi elles figuraient les sœurs Hasegawa. L’aînée, Shigure (1879-1941) était dramaturge, la benjamine, Haruko (1895-1967), peintre. Avec d’autres femmes partageant leurs idées, elles lancèrent la revue Nyonin Geijutsu [Arts féminins], dont 48 numéros parurent entre juillet 1928 et juin 1932.

Cet essai commencera par rappeler le contexte du Japon moderne, avec un système politique, éducatif et artistique discriminant pour les femmes. Dans un deuxième temps, nous nous attarderons sur l’histoire de la revue Nyonin Geijutsu et plus particulièrement sur les illustrations et les couvertures réalisées par les femmes peintres de l’époque. Enfin, nous nous pencherons sur le rôle joué par les sœurs Hasegawa dans cette revue.

Discrimination envers les femmes en politique, vis-à-vis de l’accès à l’éducation et dans le domaine des arts

Dans le cas du Japon, modernisation fut synonyme d’occidentalisation. Aspirant à se transformer en un État-nation moderne, le pays choisit d’adopter non seulement les avancées technologiques de l’Occident, mais également ses structures sociales et culturelles. Dans le Japon d’avant l’ère moderne, l’image de la femme avait été modelée par les valeurs du confucianisme, selon lesquelles les femmes ne pouvaient se voir confier l’éducation des enfants, puisqu’elles étaient par nature irréfléchies. On leur accordait un simple rôle de procréation pour assurer la descendance de la famille.

Mais à partir du tournant du siècle, sous l’influence de la vision occidentale de la femme, le dogme de la « bonne épouse et mère avisée » se diffusa rapidement. Ainsi, pour que les femmes contribuent pleinement à la construction d’un État-nation moderne, il convenait de les éduquer pour qu’elles assument ce rôle, ce qui revenait à leur confier l’intégralité des responsabilités familiales. D’une certaine manière, cette conception eut aussi pour conséquence de favoriser l’instruction des filles. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, on accorda aux arts une place importante dans cette éducation. D’après la chercheuse Akiko Yamasaki, entre la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle se répandit parmi les intellectuels masculins une « doctrine des arts féminins » selon laquelle il y aurait des arts qui convenaient mieux aux femmes et où elles pouvaient exceller1. Dès lors, pour mettre en avant l’importance de leur rôle en tant que mère, on encouragea les femmes à s’intéresser aux arts « convenables » pour leur sexe – ce qui sous-entendait aussi qu’on les empêcha d’en faire leur métier. Établissement privé fondé en 1901, l’École des arts pour jeunes filles Joshibi contribua ainsi fortement à l’éducation artistique des femmes, mais celles qui purent vivre de leur art par la suite et s’imposer dans ce monde furent plutôt l’exception.

Typiquement, les artistes débutaient en exposant dans des salons orchestrés par des sociétés artistiques, puis, au gré des sélections et des distinctions obtenues, grimpaient dans la hiérarchie, passant de simple participant à membre associé, puis à sociétaire. Mais les femmes ne pouvaient prétendre aller au-delà du statut de membre associé2. À partir des années 1920, pour contourner cette situation, elles se mirent à organiser des expositions collectives exclusivement consacrées aux femmes artistes3. Cependant, les critiques d’art, majoritairement des hommes, dénigraient souvent leur travail, leur reprochant leur manque de féminité, restreignant d’autant leur expression.

Naissance de la revue Nyonin Geijutsu

Le premier numéro de la revue littéraire Nyonin Geijutsu parut en juillet 1928, et les tirages se poursuivirent jusqu’en juin 1932. Shigure Hasegawa, scénariste pour le théâtre kabuki, prit la direction de la publication et tous les articles furent écrits, édités et conçus par des femmes. Le magazine devint ainsi un tremplin pour lancer de nombreuses autrices4. L’objectif affiché était en effet de faire connaître de jeunes femmes de lettres, de les aider à développer leurs compétences et de promouvoir la solidarité entre femmes5. Cette position fut appliquée de façon systématique à tous les niveaux, et Haruko Hasegawa, qui était la plus jeune sœur de Shigure et elle-même peintre de style occidental (yōga), mobilisa ses consœurs pour assurer les illustrations des couvertures et des articles. Alors que les hommes dominaient le marché de l’illustration des magazines et des journaux, Nyonin Geijutsu devint ainsi un des rares médias à offrir aux artistes femmes la possibilité de s’exprimer.

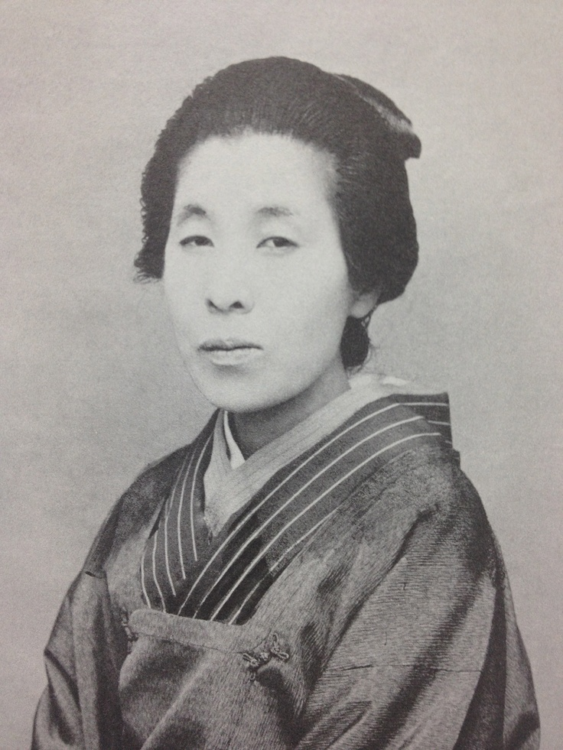

Fille aînée d’un père juriste (Hasegawa Shinzō) et d’une mère aubergiste (Hasegawa Taki), Shigure dût arrêter ses études après le primaire, sa mère considérant que les filles n’avaient pas besoin d’être instruites. En 1897, elle fut aussi contrainte d’accepter un mariage arrangé par ses parents. Devant l’indifférence de son époux pour la vie conjugale et familiale, Shigure trouva refuge dans l’écriture de romans afin d’atténuer sa détresse. Après son divorce, elle rédigea un scénario de kabuki qui fut primé dans un concours organisé par un journal, ce qui lança la carrière de dramaturge de Shigure, désormais reconnue par la critique. Ses Bijinden [Biographies de belles femmes] en sept volumes, écrits dans les années Taishō (1912-1926), racontent la vie de femmes exceptionnelles de son temps, témoignant de l’intérêt que Shigure portait à la condition féminine sans se limiter à son propre domaine. Parmi elles, on trouve notamment un portrait de la peintre Fumiko Kametaka (1886-1977), qui devait d’ailleurs par la suite être sollicitée pour réaliser des illustrations dans Nyonin Geijutsu.

Ce fut Haruko, la petite dernière de la fratrie Hasegawa, qui mit Shigure en rapport avec les artistes peintres féminines, auxquelles cette dernière put avoir recours pour les besoins de sa revue. Haruko était née en 1895 dans le quartier de Nihonbashi à Tokyo. Une fois terminées ses études secondaires au lycée Futaba pour jeunes filles, elle assista un temps sa mère dans l’auberge que celle-ci tenait, mais rapidement, encouragée par Shigure, elle s’initia à la peinture. Son premier maître fut le peintre de style japonais (nihonga) Kiyokata Kaburagi (1878-1972), puis elle étudia le yōga auprès de Ryūzaburō Umehara (1888-1986) – tous deux des artistes de renom. Haruko contribua à Nyonin Geijutsu non seulement en réalisant des couvertures et des illustrations, mais aussi en y rédigeant des articles.

Puis en mars 1929, Haruko partit pour la France. À Paris, elle s’investit alors pleinement dans son travail créatif avec un certain succès, puisque la galerie Zak de Saint-Germain-des-Prés organisa une exposition de ses œuvres, grâce à l’entremise du peintre Tsuguharu Fujita (Léonard Foujita, 1886-1968). De retour au Japon en mars 1931, Haruko apporta de nouveau sa contribution à la revue dirigée par sa sœur.

Hisakayo Hanihara, Parfum d’été, illustration de couverture de Nyonin Geijutsu [Arts féminins], juillet 1928

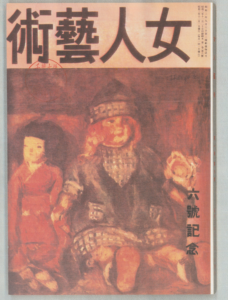

Hitoyo Kai, Mutsumi, illustration de couverture de Nyonin Geijutsu [Arts féminins], décembre 1928

Nyonin Geijutsu et les femmes peintres

Les couvertures de Nyonin Geijutsu entre le premier numéro et le départ de Haruko pour la France reprenaient majoritairement des motifs considérés comme relevant de la spécialité des artistes femmes. Kuwayo Hanihara (1879-1936), chargée d’illustrer le premier numéro, dessina une nature morte représentant de la vaisselle et des fruits disposés sur une table (numéro de juillet 1928) ; Hitoyo Kai (1902-1963), dans le numéro de décembre 1928, peignit une poupée japonaise et une poupée occidentale, tandis que sur le numéro de janvier 1929 figurait le portrait d’une fillette occidentale réalisé par F. Kametaka. La revue s’adressant à des femmes issues des couches moyennes, ses couvertures correspondaient bien aux attentes du lectorat.

Mais après le départ de Haruko pour la France, Nyonin Geijutsu opéra subitement un virage gauchiste. En effet, le début des années 1930 vit l’avènement au Japon d’un mouvement culturel prolétarien, qui n’épargna pas Nyonin Geijutsu. On put y lire des articles sur l’Union soviétique ou la vie des femmes prolétariennes, et le magazine fut d’ailleurs interdit de publication à trois reprises pour ses contenus considérés comme tendancieux. Les illustrations de cette époque évoluèrent également, avec des photomontages d’ouvrières soviétiques en couverture ou une prédilection pour les motifs géométriques – un tournant qui s’expliquait par la présence de Yūko Atsuta (1906-1983), activiste au sein du mouvement culturel prolétarien, qui avait pris la suite de Haruko pour les illustrations. Même si Shigure gardait ses distances avec ce genre d’idéologie, elle maintenait fermement sa ligne éditoriale originale qui était d’offrir un lieu d’expression aux femmes dans toute leur diversité.

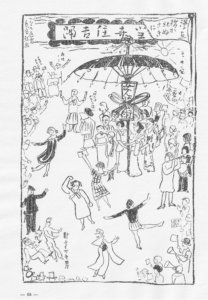

Avant son départ pour la France, Haruko avait représenté sur une couverture un nu féminin se prélassant sur la plage dans une station thermale du littoral. Un tel sujet sortait de l’ordinaire, car le nu était rarement traité par les femmes peintres japonaises. Dans Kakarenu Saki ni – Manga [Avant de dessiner : un manga], ouvrage illustré signé Haruko, figuraient les femmes de Nyonin Geijutsu rassemblées sous un grand parasol. Mais en bas à gauche, on distinguait aussi un homme tremblotant, et un autre pétrifié à la vue de ces « femmes des temps nouveaux »… Or le grand parasol faisait partie des accessoires des rituels shintoïstes du grand sanctuaire Sumiyoshi : il symbolisait ici en quelque sorte le signe d’un avenir faste pour Nyonin Geijutsu. Haruko entendait ainsi peindre la liberté de ces femmes insoumises, qui ne se laissaient pas dominer. Et Haruko elle-même se voyait en chef de file.

Haruko Hasegawa, Bain en bord de mer, illustration de couverture de Nyonin Geijutsu [Arts féminins], août 1928

Haruko Hasegawa, Kakarenu Saki ni – Manga [Avant de dessiner : Manga], illustration de couverture de Nyonin Geijutsu [Arts féminins], février 1929

Shigure et Haruko après l’arrêt de la publication de Nyonin Geijutsu

Confrontée à des difficultés de trésorerie, Shigure décida d’arrêter la publication de la revue en 1932, pour lancer cependant l’année suivante Kagayaku, un nouveau magazine de quelques feuillets dans un format tabloïde. 102 numéros paraîtront entre avril 1933 et novembre 1941. Shigure souhaitait ainsi préserver un média pour les auteures qui avaient perdu un espace d’expression avec la fin de Nyonin Geijutsu. Mais le format tabloïde de Kagayaku, petit fascicule sans couverture à illustrer, entraîna aussi la fin d’une possible collaboration avec les femmes peintres. Quand débuta la guerre sino-japonaise en 1937, Kagayaku se transforma progressivement en journal de propagande. Shigure créa même l’Escadron Kagayaku, une association de réconfort pour les soldats sur le front, et envoya des « colis de réconfort » contenant des produits de première nécessité assortis de lettres d’encouragement rédigées par des enfants.

De son côté, Haruko, tout en continuant à assister sa sœur, se rendit dans la première moitié des années 1930 en Mongolie, en Chine et au Vietnam, des séjours qui avaient pour but de s’inspirer de ce qui se passait sur le front et donnèrent lieu à la publication d’un ouvrage6. Cependant, Shigure tomba malade et décéda en août 1941. Désireuse de poursuivre l’œuvre de sa sœur, Haruko fonda en février 1943 le Corps auxiliaire des femmes artistes, et en devint la présidente. Cette association de soutien aux combattants organisait des expositions pour les jeunes soldats et réalisait des œuvres collectives représentant des travailleuses en temps de guerre7.

La revue Nyonin Geijutsu, fondée par Shigure Hasegawa, avait donc offert un lieu d’expression aux femmes peintres et écrivaines, jusque-là limitées dans leurs activités par une société patriarcale. Sa sœur Haruko apporta son soutien à l’entreprise et contribua notamment à en élever la qualité artistique en invitant de nombreuses femmes peintres à y collaborer. Mais les cercles littéraires et artistiques retinrent d’elles qu’elles avaient entraîné les femmes dans l’effort de guerre. Victimes de discriminations sexistes, elles voulurent, en temps de guerre, montrer la voie et endosser un rôle de leaders pour l’ensemble des femmes asiatiques de la Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Sans doute serait-il pertinent désormais d’examiner plus en détail leur œuvre au regard de leur implication sociétale, tout en croisant l’analyse avec la réalité des discriminations subies.

Akiko Yamazaki, « Système sexiste dans l’éducation des arts », dans Shinobu Ikeda, Midori Kobayashi (éd.), Shikaku Hyôgen to Ongaku [Arts visuels et musique], Tokyo, Akashi Shoten, 2010, p. 279-298.

2

Reiko Kokatsu, « Japanese Women Artists, their Position and Politics – mainly Oil Painting Artists before and after World War II », dans Japanese Women Artists before and after World War II – 1930s-1950s, cat. exp. (bilingue japonais et anglais), Musée départemental des beaux-arts de Tochigi, 21 octobre – 9 décembre 2001, Tochigi, Cogito Inc., 2001.

3

Reiko Kokatsu, « Environnement autour des femmes peintres de style occidental dans le Japon des années 1930-1950 : institutions et évaluation », dans Natsuko Kusanagi (dir.), Josei Gaka no Zenbō [Aperçu général des femmes-peintres], Tokyo, Bijutsu Nenkansha, 2003, p. 30-34.

4

Akiko Ogata, Nyojin Geijitsu no Sekai – Hasegawa Shigure to sono Shūhen [L’Univers de Nyojin Geijitsu : Autour de Shigure Hasegawa], Tokyo, Domesu Shuppan, 1980.

5

Akiko Ogata, « Nyonin Geijutsu », dans Seito to Nyonin Geijutsu Jidai wo Tsukutta Josei-tachi [Les Femmes qui créèrent l’époque des revues Seitō ou Nyonin Geijutsu], cat. exp., Musée de la littérature de Setagaya, 10 octobre – 24 novembre 1996, Tokyo, Otsuka Kogei-sha, 1996.

6

Sur les voyages et l’œuvre de Haruko Hasegawa, voir Reiko Kokatsu, « Que peignirent les artistes japonaises pendant la guerre ? Autour de Haruko Hasegawa et de Toshiko Akamatsu (Toshi Maruki) » (p. 25-72) et Megumi Kitahara, « L’artiste Haruko Hasegawa pendant la guerre. À propos de son Paysage de Hanoi (1939) » (p. 73-121), dans Megumi Kitahara (éd.), Asia no Josei Shintai ha ika ni egakaretaka – Shikaku Hyōshō to Sensō no Kioku [Représentations du corps de la femme asiatique. Images visuelles et réminiscences de guerre], Tokyo, Seikyusha, 2013.

7

Tomoko Kira, Josei Gaka-tachi to Sensō [Les Femmes peintres et la guerre], Tokyo, Heibonsha, 2023.

Kira Tomoko travaille sur l’histoire de l’art japonaise et l’histoire du genre. Elle soutient sa thèse en 2010 à la Chiba University, publie War and Women Painters en 2013 et Women painter’s War en 2015. En 2014, elle reçoit le prix Aoyama Nao pour l’histoire des femmes. Kira a également publié dans Bijutushi “Women Artists Service Corps and ‘Japanese Women All Working Together for the Great East Asia War Effort’” en 2002 et dans Ningyogangu Katachi Asobi “Women and Doll Making in Modern Japan: Reinterpretation of UEMURA Tsuyuko and her activities » en 2018. En 2016 et 2021 elle rédige pour Tokyo Shimbun les séries d’articles “Art from a Woman’s Perspective” et “Thinking About ‘Flaming’”.

Un article réalisée dans le cadre du programme « Artistes femmes au Japon : XIXème – XXIème siècle »

Tomoko Kira, « Les sœurs Shigure et Haruko Hasegawa et la revue Nyonin Geijutsu » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 7 juin 2024, consulté le 8 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/les-soeurs-shigure-et-haruko-hasegawa-et-la-revue-nyonin-geijutsu/.