Critique

Paula Rego, The Maids, 1987, acrylique sur papier monté sur toile, 213 x 244 cm, collection particulière, Courtesy Marlborough Fine Art, © Paula Rego

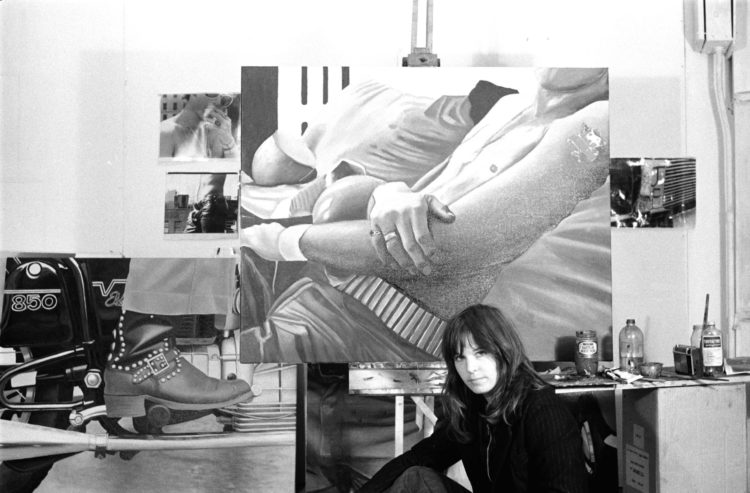

Le musée de l’Orangerie consacre une importante exposition à la Portugaise Paula Rego (née en 1935), en mettant à l’honneur des œuvres produites ces trente dernières années. Cette anti-rétrospective, où se déploient dessins (encre, pastel…), gravures (eau-forte, aquatinte…), peintures et sculptures, rend compte de la prodigalité de l’artiste.

Paula Rego, Snare, 1987, acrylique sur papier monté sur toile, 150 x 150 cm, Courtesy British Council Collection, © Paula Rego

P. Rego n’est pas une inconnue en France, son travail a déjà été montré à Paris, à la fondation Calouste Gulbenkian (1999 et 2012), ou encore récemment à la galerie Sophie Scheidecker (2015 et 2018), mais l’exposition du musée de l’Orangerie devrait sans doute être une surprise pour beaucoup. Ses représentations picturales sont de celles qui frappent longuement, dans la lignée des œuvres de Max Beckmann ou de Paula Modersohn-Becker : les corps qu’elle met en scène, majoritairement féminins, sont massifs, souvent figés dans des attitudes dérangeantes. Ils attendent, hésitent et parfois brutalisent, comme dans La Famille (1988), où trois sœurs, en apparence des enfants modèles (jupette, sourire aux lèvres et nœud rose l’attestent), semblent agresser leur père en l’immobilisant sur le lit conjugal. Les femmes – pas « la » femme – sont un sujet central chez P. Rego, toutes les femmes : fillettes, jeunes femmes, femmes matures ou âgées, dont le corps n’est manifestement pas là pour flatter le regard masculin. Son art, loin d’être complaisant, ne recherche pas la photogénie mignarde : les cous comme les mollets sont larges, les corps sont fermement campés sur leurs jambes, la grâce n’est pas là où on l’imagine.

Paula Rego, Little Miss Muffet I, 1989, eau forte et aquatinte, 52 x 38 cm, Courtesy Marlborough Fine Art, © Paula Rego

Les différentes sections de l’exposition témoignent des sources variées de P. Rego, qui puise dans la littérature enfantine la plus ambiguë (Alice au pays des merveilles, Peter Pan, Pinocchio…) comme dans la littérature classique portugaise (Le Crime du père Amaro), française (Le Chef-d’Œuvre inconnu) ou anglaise (Jane Eyre). Les Bonnes de Jean Genet (1947) lui inspirent en 1987 une peinture où la violence sourde est étouffée par les épais rideaux du boudoir bourgeois, mal éclairé, dans lequel la scène se déroule.

Paula Rego, Scavengers, 1994, pastel sur papier, 120 x 160 cm, Collection particulière, Courtesy Marlborough Fine Art, © Paula Rego

Les cartels évoquent le « féminisme viscéral et nuancé » de P. Rego – mais ne s’agit-il pas là d’un oxymore ? Nous pensons au contraire que la peinture résolument anachronique de l’artiste manifeste dans tous ses aspects une vision plus que féroce non des femmes, mais de leurs représentations dominantes. Il y a là des héroïnes victoriennes meurtrières, des petites filles étrangleuses, des sorcières exultant pendant le sabbat, des danseuses en tutu aux corps lourds et noueux, une fée aux larges mains assassines, qui prépare un mauvais coup. Même lorsque ces femmes sont dépeintes en animaux, ce ne sont pas des chattes graciles mais des chiennes sauvages. Et qui n’ont pas peur de mordre1.

Les Contes cruels de Paula Rego, du 17 octobre 2018 au 14 janvier 2019, au musée de l’Orangerie (Paris, France).

Dans le Manifeste de la femme futuriste (1912), Valentine de Saint-Point écrit : « Femmes, redevenez sublimement injustes, comme toutes les forces de la nature ! » ; notre titre lui est emprunté.

Camille Paulhan, « Paula Rego. Redevenir sublimement injuste » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 3 décembre 2018, consulté le 17 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/paula-rego-redevenir-sublimement-injuste/.