Recherche

Sylvia Sleigh (1916-2010) et Joan Semmel (née en 1932) sont deux figures associées au réalisme américain, un mouvement né en opposition à l’expressionnisme abstrait des années 1960. Toutes deux fréquentent activement une sphère militante new-yorkaise féministe au sein de collectifs, tel le Women Artists in Revolution (WAR) pour J. Semmel, ou de lieux comme l’A.I.R. Gallery et la SOHO20 Gallery pour S. Sleigh.

Leurs luttes se croisent occasionnellement, notamment lors de l’exposition The Year of the Woman: Reprise au Bronx Museum of the Arts, en 1975, où leurs œuvres sont menacées d’être retirées par la Cour suprême de l’État de New York car elles sont jugées « pornographiques » et « antiaméricaines1 ». Outre cette censure officielle, J. Semmel dénonce également une forme de sanction plus subtile par « la préférence des curateurs pour les autoportraits où elle se représente seule2 » plutôt que pour ses Fuck Paintings (1972-1973) avec des partenaires masculins. Ce mémoire propose de comparer le regard de ces féministes sur les hommes, regard bousculant les tabous qui existent alors autour de la sexualité féminine, malgré le contexte de libération sexuelle des années 1970 aux États-Unis.

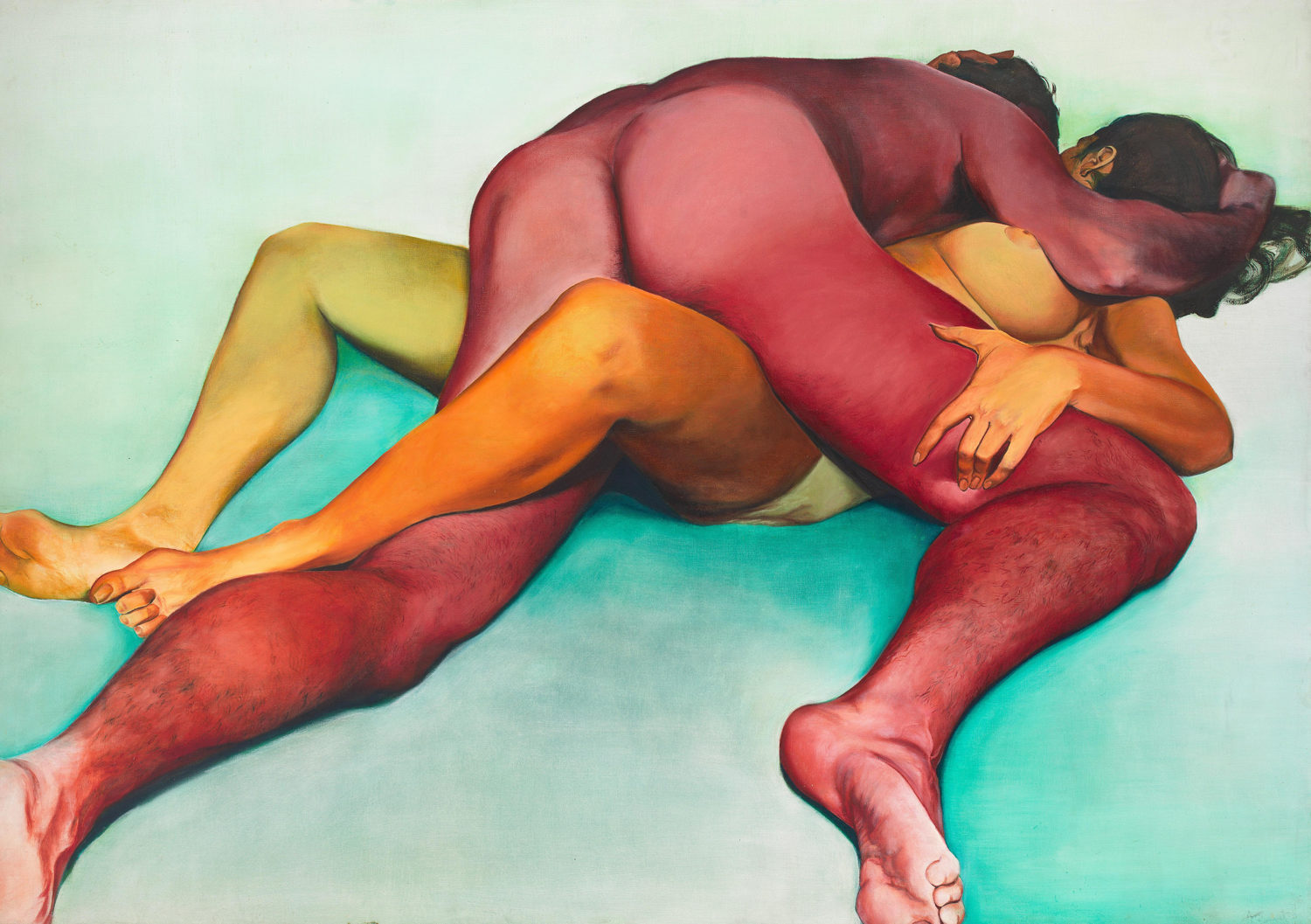

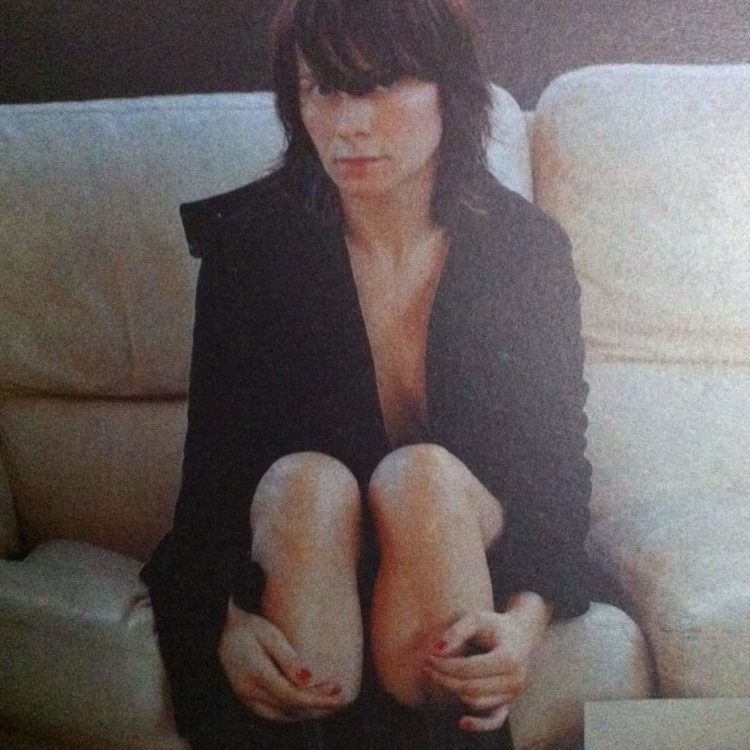

À cette période, les études sur la représentation du nu masculin émergent grâce aux recherches féministes sur le genre. Un intérêt nouveau se porte sur les constructions sociales des masculinités et non plus uniquement sur le problème de la domination de l’homme. En 1961, S. Sleigh déménage du pays de Galles aux États-Unis pour poursuivre sa carrière et commence alors à fréquenter un cercle artistique et intellectuel qui influe sur ses œuvres. Elle se passionne en particulier pour les réflexions sur le genre, et ses modèles, souvent androgynes, ou sa composition The Bride I (1949) témoignent de cet intérêt. Des personnages publics qui lui sont proches, comme son mari, le critique d’art Lawrence Alloway, et ses amis tels que Philip Golub et le musicien Paul Rosano, acceptent de se dénuder et posent plusieurs heures pour elle. S. Semmel, peintre originellement abstraite, se tourne vers le réalisme américain à son retour d’Espagne aux États-Unis en 1970. Au contraire de S. Sleigh, elle cache l’identité de ses modèles, donnant à voir une relation radicalement différente. Elle commence par réaliser des peintures d’après des photographies de couples d’inconnus en plein acte sexuel. Son art évolue et ses toiles passent à la première personne : elle adopte un point de vue en plongée, en observant son propre corps, comme dans l’œuvre Intimacy-Autonomy de 1974. J. Semmel convie ainsi le public à partager sa vision, son expérience personnelle avec ses partenaires masculins dont la tête est toujours tronquée.

Joan Semmel, Intimacy-Autonomy, 1974, huile sur toile, 127 x 248,9 cm, © Brooklyn Museum, © ADAGP, Paris

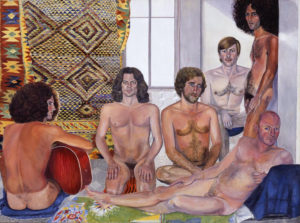

Sylvia Sleigh, The Turkish Bath, 1973, huile sur toile, 193 x 259,1 x 5,1 cm, © Smart Museum of Art, Chicago

Ce travail universitaire interroge la manière dont l’intimité créée par ces artistes avec leurs modèles produit une image du nu masculin qui affirme une expression novatrice du désir et de l’égalité. C’est la question de la proximité, au centre de cette étude, qui est analysée sous l’angle de l’intimité physique, intellectuelle ou sexuelle. Les différentes démarches de ces artistes, de même que leurs points communs idéologiques, nous permettent d’appréhender cette notion élaborée par l’intermédiaire du corps masculin devenu alors prétexte à l’exploration de la représentation du désir féminin tout en recherchant une solution à l’hégémonie du symbole phallique. Le sexe masculin n’est pas le centre des œuvres – il en est parfois même absent – et le plaisir sexuel n’est plus uniquement véhiculé par l’image d’une virilité puissante mais par d’autres éléments, comme le sens du toucher, sur lequel les deux artistes insistent particulièrement. Grâce à l’étude d’articles parus à l’époque et à la consultation d’entretiens et d’écrits de J. Semmel et de S. Sleigh réalisés au cours de leur carrière, ce mémoire entend mettre en évidence les difficultés qu’ont rencontrées ces artistes et les réponses qu’elles y ont apportées en sortant du schéma traditionnel imposé par les canons de l’histoire de l’art.

Mémoire de recherche de master 1, dirigé par Sophie Delpeux et soutenu par Pauline Duverger, le 18 juin 2018, au sein de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne.

Glueck Grace, « Nude Art in Halls of Justice Stirs a Storm in Bronx », The New York Times, 20 février 1975, p. 40, https://www.nytimes.com/1975/02/20/archives/nude-art-in-halls-of-justice-stirs-a-storm-in-bronx.html, consulté le 19 septembre 2018.

2

Meyer Richard, « Hard Targets: Male Bodies, Feminist Art, and the Force of Censorship in the 1970s », dans Butler Cornelia et Mark Lisa Gabrielle (dir.), WACK! Art and the Feminist Revolution, cat. expo., The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 4 mars-16 juillet 2007, PS1 Contemporary Art Center, New York, 17 février-12 mai 2008, Cambridge, The MIT Press, 2007, p. 377.

Pauline Duverger, « Joan Semmel et Sylvia Sleigh : regards féministes sur l’intimité du masculin » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 7 octobre 2018, consulté le 21 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/joan-semmel-et-sylvia-sleigh-regards-feministes-sur-lintimite-du-masculin/.