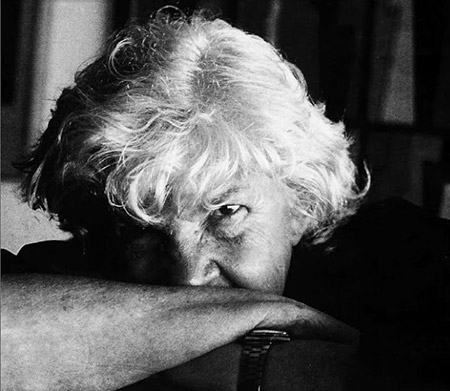

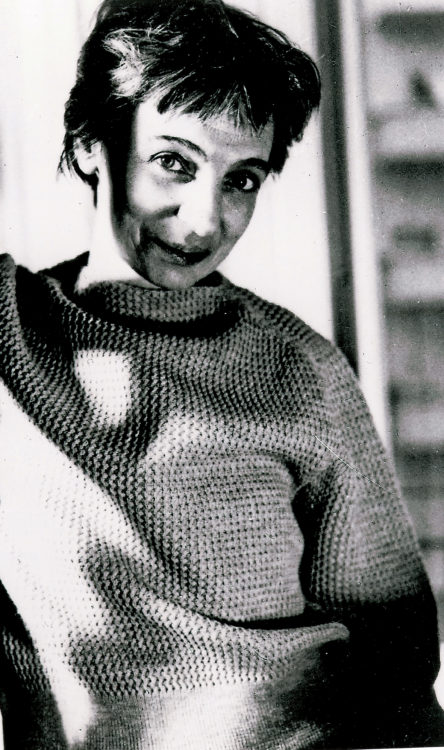

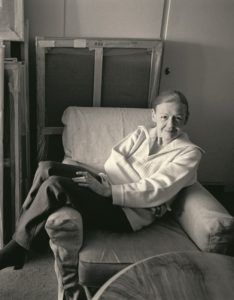

Verena Loewensberg

Weinberg-Staber Margit, Verena Loewensberg – the apparent lightness of painting, exh. cat, Bâle, Galerie Knoell, [June – July 2019], Basel, Galerie Knoell, 2019

→Coray Loewensberg Henriette, Grossmann Elisabeth, Verena Loewensberg (1912-1986), Zürich, Scheidegger & Spiess, 2012

Verena Loewensberg – Retrospektive, Art museum of Winterthur, Winterthur, May – August 2012

→Verena Loewensberg (1912-1986) – Rétrospective, Aargauer Kunsthaus, Aarau, August – October 1992

→Time Problems in Swiss Painting and Sculpture, Zunsthaus Zürich, Zürich, 1936

Swiss painter.

In 1927, at the age of fifteen, Verena Loewensberg began to train in weaving, drawing, and colour theory at the Basel Gewerbeschule (School of Arts and Crafts). Two years later, she attended modern dance lessons in Zurich. In 1934, she began a long friendship with Max Bill and his wife Binia, a photographer who was taught by Lucia Moholy. The following year, thanks to Bill, she came into contact in Paris with artists around the Abstraction-Création group, and got to know Georges Vantongerloo, a meeting that was to prove decisive.

In the early 1930s, her drawings were both figurative and abstract. She was the youngest of the few women artists invited to show at the exhibition Zeitprobleme in der Schweizer Malerei und Plastik (Time problems in Swiss painting and sculpture), a major exhibition of Swiss modern art at the Zurich Kunsthaus in 1936. She came from a generation that was younger than that of Sophie Taeuber-Arp, who was born in 1889, but she had a similar background, had similarly trained in textile design and dance, and showed the same openness of mind. In 1937, she was the only woman present at the founding of the Allianz group, an association of modern Swiss artists whose members were to include both Taeuber-Arp and Meret Oppenheim.

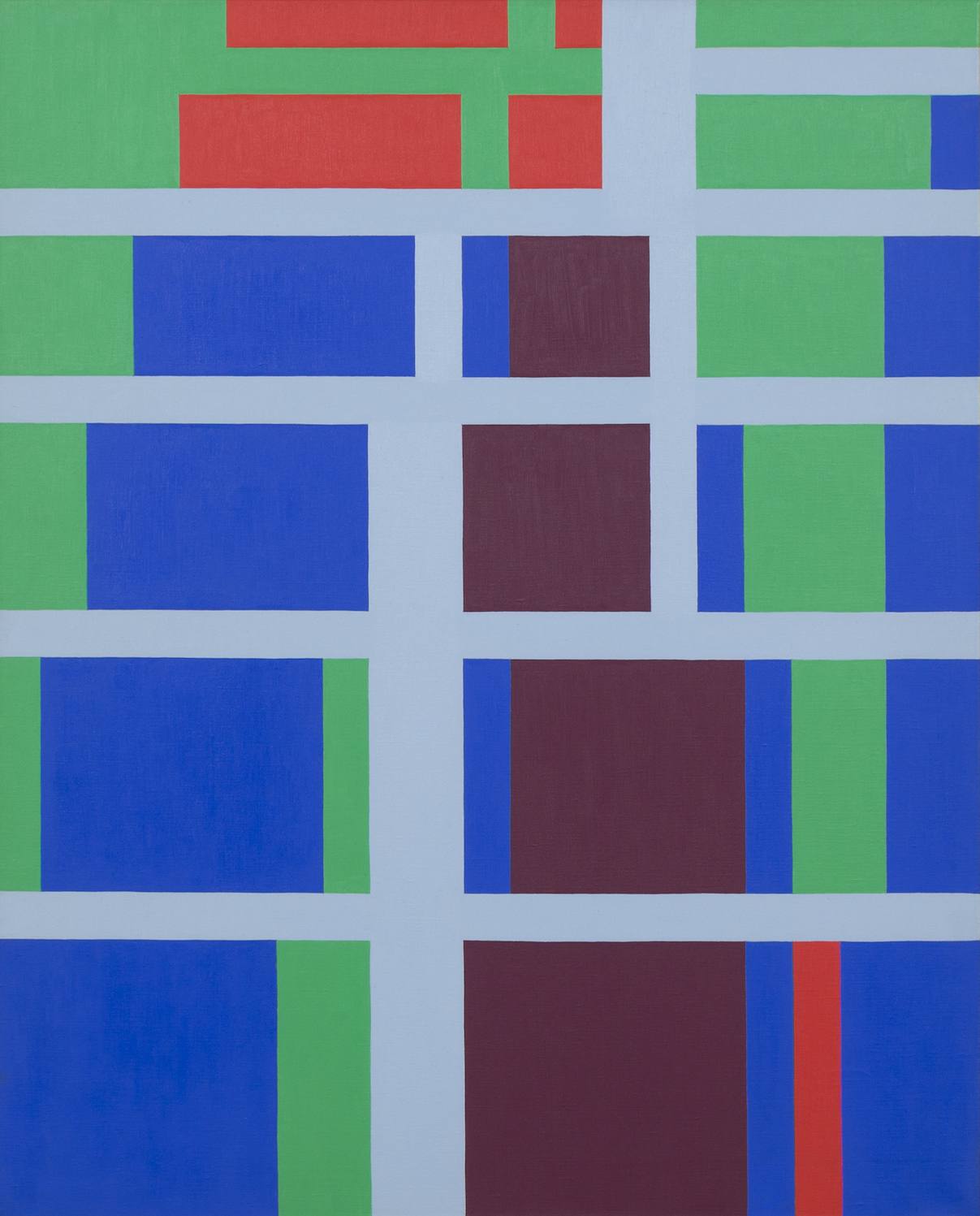

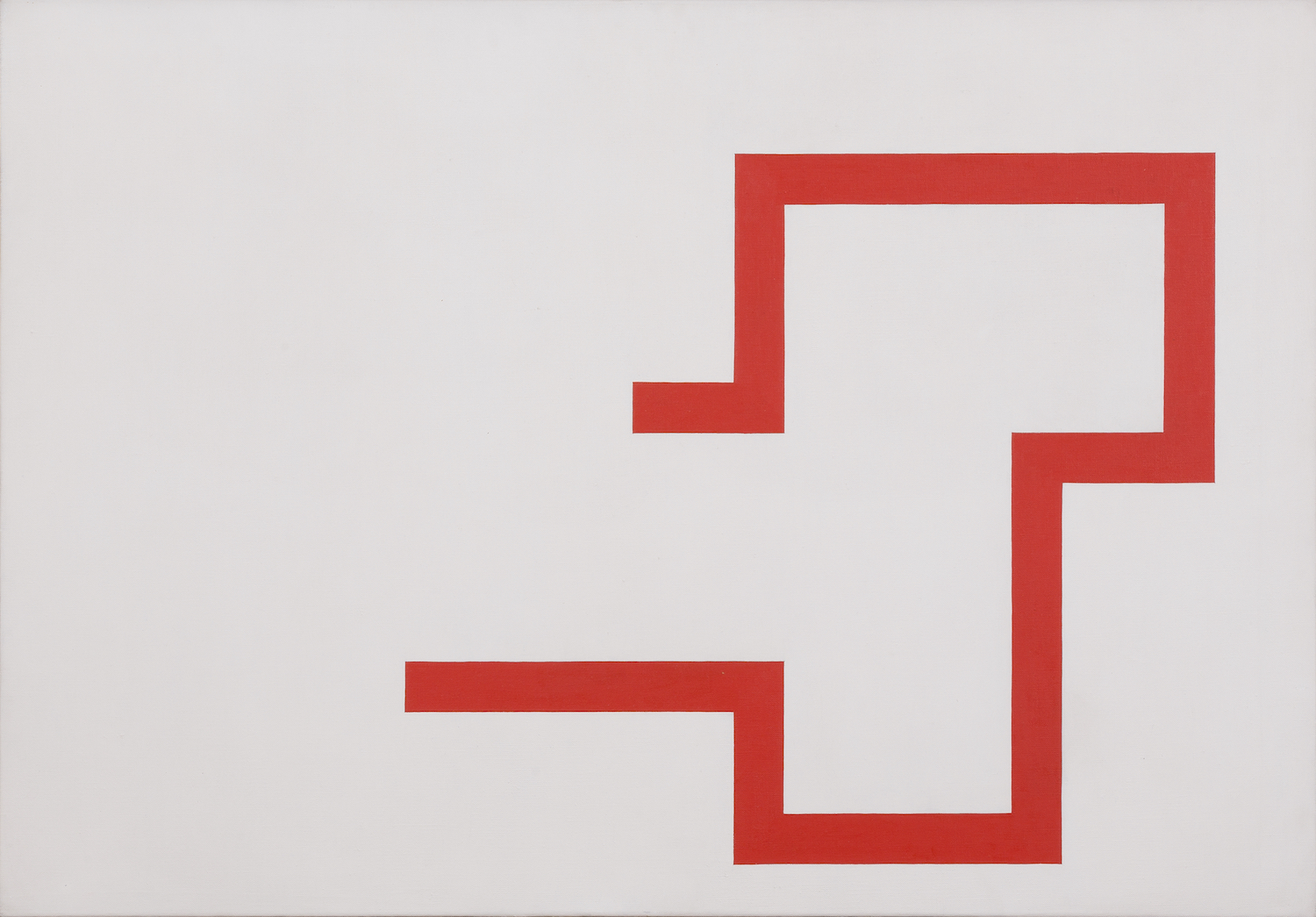

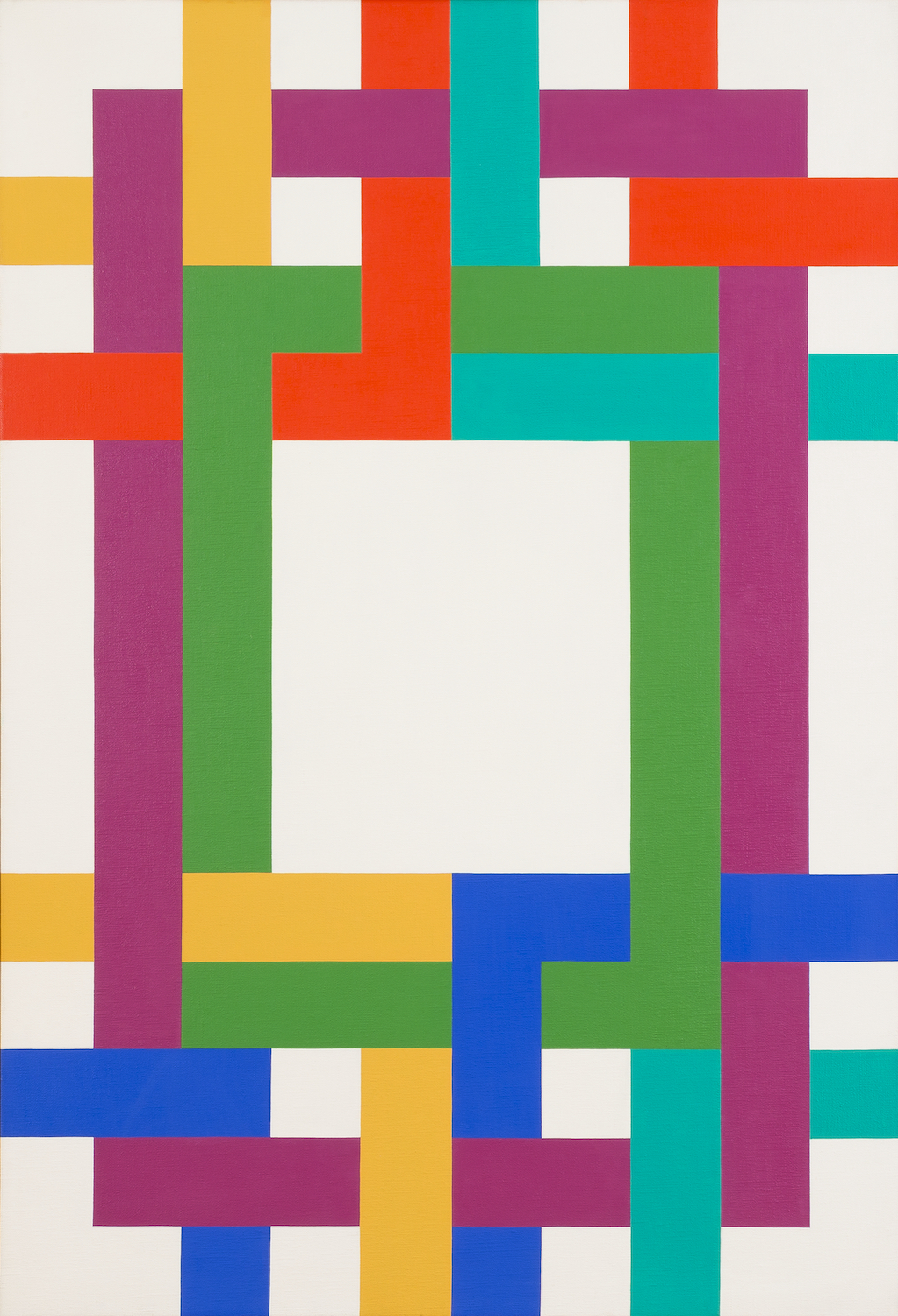

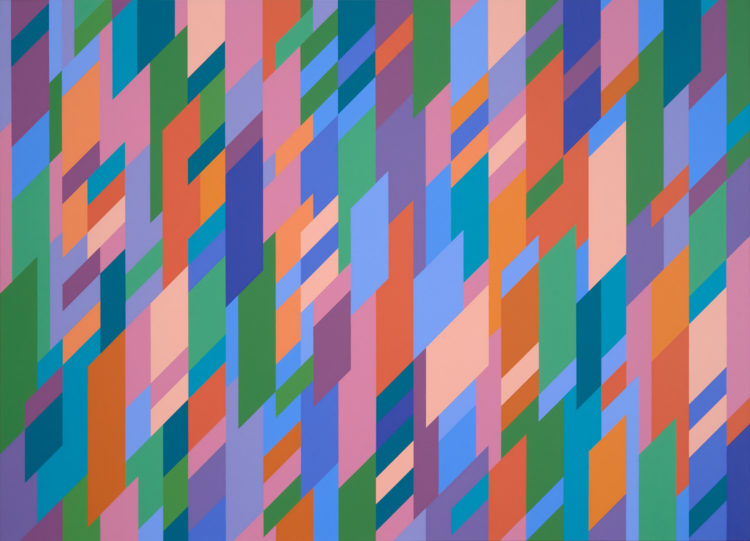

‘In 1936 I began to paint concrete pictures and I have never stopped.’ Much later she said she was ‘obsessed with visual problems’. There are few known interviews with Loewensberg, and she made no statements about her role as an artist and as the only woman in the small group of four Zürcher Konkreten (Zurich Concretists). Nor did she ever express any views about art theory, leaving it to Max Bill and Richard Paul Lohse to draw up manifestos and set out theories. Although her compositions followed a very precise and structured system, like Camille Graeser, she allowed herself a number of more poetic and quasi-musical formal and chromatic liberties.

The catalogue raisonné of her work shows that her first oil painting dates from 1944, a time when she was regarded as one of the undisputed leaders of Concrete art. A turning point came in around 1960–3, and during the 1970s her painting ventured far beyond the rules of Concrete art. It is tempting to compare these paintings, often reduced to two monochromatic colours, to colour-field painting and minimalism. Although Loewensberg’s art was always marked by an acute sense of colour, her late work shows her to be one of the exceptional colourists among the representatives of geometric abstraction. Until the 1970s, Concrete art was to dominate the artistic scene in Zurich and in Switzerland as a whole. Unlike her fellow male artists such as Bill, Graeser, and Lohse, however, Loewensberg was never a recipient of the prestigious art prize awarded by the city of Zurich.

As published in Women in Abstraction © 2021 Thames & Hudson Ltd, London

Verena Loewensberg - Retrospektive, Museum of Winterthur (german)

Verena Loewensberg - Retrospektive, Museum of Winterthur (german)